Un’arte contagiosa. Keith Haring a Milano

Centodieci opere, fra cui diversi inediti, compongono l'antologica di Keith Haring ospite del Palazzo Reale di Milano e a cura di Gianni Mercurio. Interventi monumentali su tele, teloni in vinile, lastre di ferro, forme di legno per un caleidoscopio di simboli che affonda le radici nella storia dell'arte.

A trentatré anni dall’inaugurazione della prima mostra milanese nella galleria di Salvatore Ala, il successo di Keith Haring (Reading, 1958 – New York, 1990) in Italia sembra non scemare. Lunghe code all’ingresso di Palazzo Reale sono indice di un linguaggio estremamente attuale e dell’andamento di una vena pop che non si arresta agli addetti al mestiere, ma che vive attraverso gadget di ogni sorta. Lo diceva anche lo stesso Haring: “Mi è sempre più chiaro che l’arte non è un’attività elitaria riservata all’apprezzamento di pochi: l’arte è per tutti e questo è il fine a cui voglio lavorare“. Perché con Haring si può parlare di contagio, non solo riferendosi a uno dei macro temi della sua ricerca, ma anche alla modalità espressiva, alla forza pervasiva di un segno che si propaga e che contamina tutto e in una forma sempre cangiante, piccole mutazioni di omini, cinocefali e radiant babies.

“Le mie indagini, proprio perché hanno a che fare con parole e idee umane molto semplici e comuni, sono molto universali, vogliono essere molto universali, ed essere comunicative in modo universale” affermava l’artista, conscio di essere un canale di pathosformel warburghiane che raccolgono la sfida di proliferare su qualsiasi supporto o materiale.

Keith Haring, Tree of Life, 1985

UNA SIMBOLOGIA IMMEDIATA

Mostrare come le sue figure siano eco di qualcosa di più profondo – una ripetizione differente di segni già assimilati – è lo scopo della mostra e del suo curatore, Gianni Mercurio, che espone accanto ai lavori di Haring diverse opere di artisti a cui egli si ispirava apertamente: Andy Warhol su tutti, Pierre Alechinsky del gruppo CO.BR.A, Jean Dubuffet dell’Art Brut, Jackson Pollock, Paul Klee, Picasso, Roy Lichtenstein, ma anche Michelangelo e Hieronymus Bosch con il Giardino delle delizie (quest’ultimo presente in mostra attraverso riproduzioni digitali), per svelare le connessioni e le liaison della semiotica postmoderna.

Un ragionamento chiarito già dal titolo dell’antologica – About Art –, che intende mostrare come l’arte non sia nulla di avulso dalla vita poiché nulla di avulso dalla storia, e viceversa.

La mitologia dell’arte precolombiana, la forza espressiva del Medioevo, la semplicità lirica della linea modernista, il tratto fumettistico e ironico dei cartoon si perdono nei geroglifici di Haring e danno vita a una simbologia, nata nei luoghi di transito e aggregazione, che possa parlare ai più per la sua immediatezza e che mutua l'”umore” dell’arte dei grandi maestri. Il tutto con un approccio “primitivistico”, inteso come la riduzione della figurazione ai tratti essenziali, e per questo, così efficace: una X a indicare la morte; corpi fusi, letteralmente incastonati e trasmutati; membri giganteschi che divengono razzi, totem o strumenti di supplizio; puerpere che partoriscono televisori e bambini che emanano radiazioni. La ricerca di Haring non è solo celebrazione della merce ma anche delle emergenze annidate nella società del consumismo estremo, dalla minaccia dell’AIDS all’alienazione dovuta ai mass media.

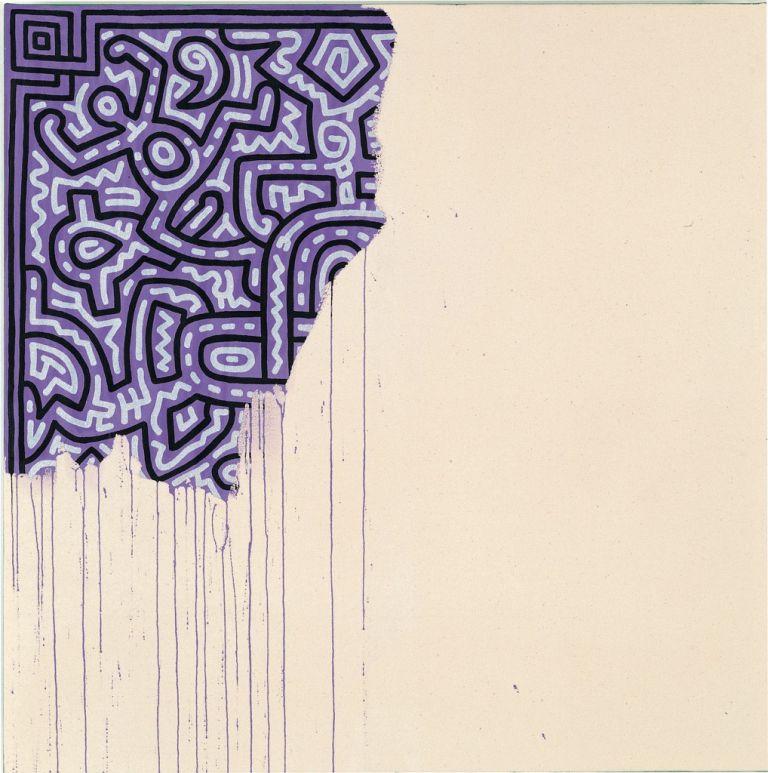

Keith Haring, Unfinished painting, 1989. Collezione privata © Keith Haring Foundation

LINEE CONTAGIOSE

Quella di Haring è una linea – concettuale e formale – che non si spezza e che passa da omino a omino – una linea contagiosa –, che si genera da un gesto (i suoi lavori nascono senza progetti né schizzi preparatori), dal movimento della mano che pian piano satura la superficie e dispone in nuove combinazioni i segni di un’iconografia contemporaneizzata proveniente da altre epoche.

La linea diviene contorno, contenuto, decorazione, tema di un horror vacui che denuncia le questioni scottanti del secolo attraverso l’esagerazione e la parodia, facendole emergere con forza nel dinamismo vitalistico di una danza o di un contagio di massa.

L’immaginario si fa cupo ma, sempre sostenuto da colori sgargianti, affronta il tema della morte che coglierà l’artista a 32 anni. Il curatore scrive: “Trovo nel concetto di fine uno dei motivi del proprio lavoro” e la tela Unfinished painting (1989), ne è la prova: realizzata a pochi mesi dalla sua scomparsa, è l’unico lavoro in mostra ad avere un titolo. Questa volta Haring concede alla tela un ampio spazio vuoto con delle colature memori dell’Action Painting; è la possibilità che l’artista lascia a chi si sente in grado, come lui, di prendere in carico l’eredità dell’arte passata per portarla avanti e votarla al proprio tempo.

– Martina Lolli

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati