Curaticism. Ai confini del visivo

Utopie e distopie visive, coincidenze storiche e testimonianze oculari. Il racconto di Alessandro Facente, per una possibile storia dell'arte, scritta nel tempo.

Ho scritto questo testo nel dicembre 2013. È tra gli esclusi della serie Mercoledì Italo/Americani, una collezione di resoconti settimanali su ciò che vedevo e leggevo da New York, realizzati per le lezioni tenute da Giacinto Di Pietrantonio all’Accademia di Brera. Tra essi, ho messo da parte quelli che producevo per il semplice gusto di scriverli senza che necessariamente facessero riferimento alla città. Molti di quelli esclusi sono stati utilizzati, frammentandoli, nei vari progetti che ho poi sviluppato in seguito. Ma per la sola circostanza per cui l’ho sempre preferito tra tutti, questo è l’unico che ho voluto rimanesse intatto; quello che sentivo inconcluso perché, più degli altri, doveva raccontare di una realtà che sarebbe dovuta accadere soltanto più avanti, così che si potesse ragionare sull’importanza di produrre visivo nello svolgersi della storia, e che dunque avrebbe meglio inquadrato, e legittimato, gli esempi che vi racconterò a breve, di cui sono diretto testimone, e che a suo tempo hanno sorprendentemente anticipato quelle crisi, cinismi e disillusioni a cui stiamo assistendo oggigiorno.

Lo faccio con quello spirito con cui si è sempre scritta la storia dell’arte, e per cui spesso alcune opere vengono rilette nel tempo, così che la loro finzione visiva passata possa ricongiungersi con quella schiacciante realtà che appare solo successivamente. Di questa realtà, l’arte mostra le predette evoluzioni, o degenerazioni, confermando il ruolo delle culture contemporanee nel fiutare i cambiamenti, predisponendo l’osservatore a quello che è sempre stato lo sforzo più grande dell’umanità nei momenti di difficoltà. Ovvero sia, preservare l’immaginazione, come strumento di critica per cambiare le cose, o per lo meno comprenderle più a fondo tramite l’irrazionalità delle sue utopie e distopie visive, e soprattutto quando l’eccesso di razionalità (politica, economica, ecc.) porta a strategie che razionali non sembrano esserlo affatto. Fungendo da antidoto, la nostra fantasia esercita, seppur utopicamente, un’influenza sulla realtà, come inaspettata capacità che ognuno di noi ha di agire sul presente e sulla base delle proprie speranze e ambizioni, e non su quella della politica e la sua agenda soltanto, e nostro malgrado.

Gli eventi che chiudono il cerchio di questo articolo, si riferiscono ai recenti attacchi in Afghanistan, che irrazionali lo sono eccome. Ma prima di giungere a essi, credo sia necessario riprendere da dove avevo interrotto quella sera del 6 dicembre 2013.

Ai Confini Della Realta 1×08. Tempo Di Leggere… di Altair_IV

UN GIORNO A NEW YORK

Quel giorno pioveva a dirotto. E trovandomi nei paraggi, ho pensato bene di rifugiarmi nuovamente da Spoonbill & Sugartown su Bedford Avenue. Nata nel ’99 nel quartiere di Williamsburg, questa libreria si è nel tempo imposta come uno dei punti di riferimento a New York dove trovare materiale indipendente, nuovo e usato. Essendo in largo anticipo per un appuntamento, l’unione di pioggia torrenziale e tempo libero facevano quel momento ghiotto abbastanza per rimettere nuovamente piede lì dentro. Per carità, non che poi ci sia bisogno di giustificazioni. Fosse mica un delitto quello di entrare più e più volte nella stessa libreria? Ma c’è a chi questo viene vietato. O meglio, c’è a chi è vietato addirittura leggere. Sì. A quel tizio, che non trovando mai un attimo per farlo, si rinchiude nella cassaforte della banca in cui lavora, pur di avere uno spazio e un momento tutti per sé.

Lo avete mai visto Ai confini della realtà? Si tratta di una serie di ambigui episodi fantascientifici andata in onda a fasi alterne dal 1959 al 2002. Tempo di leggere è uno di quelli. A chiudersi in quel caveau è Henry Bemis. “L’ometto con gli occhiali”. Un umile impiegato di banca, che invece di concentrarsi sul suo compito, divaga raccontandoti la trama del David Copperfield con gli occhi sgranati, come se quella storia gli stesse scorrendo di fronte agli occhi, e con quella voce sognante di chi non la racconta perché vuole condividerla davvero. Lo fa così: un po’ avidamente, e per il piacere che gli dà farlo, sapendo benissimo che è altro ciò di cui dovrebbe occuparsi. Come dare il resto giusto alla signora Chester, che con voce ferma lo ammonisce dell’errore e che, con un ultimo sguardo severo, se ne va frettolosamente, lasciandolo nel pieno del racconto.

Povero lui, perché subisce le angherie di tutti. Della moglie, che gli scarabocchia il libro pur di negargli il suo trastullo, e del direttore di banca, che gli rimprovera di non essere un cassiere efficiente. Tanto meno un esperto impiegato, e, come se fosse un’offesa, puntualizza dicendogli: “Lei signor Bemis, è un Lettore!“.

Sì, povero davvero, perché il nostro Lettore, non appena sistematosi nel caveau per leggere indisturbato, trascura quanto scritto su The Daily Chronicle, per poi realizzare che l’enorme scossone lì fuori è l’H-BOMB, e a quanto pare, è davvero capace di una “totale distruzione”. Così è infatti perché, camminando tentoni, raggiunge l’uscita incolume – fortunatamente diremmo noi –, fino a che scopre – sfortunatamente, invece – che lì fuori c’è la totale e miserabile evidenza di un mondo post atomico. Lui è l’unico superstite. Spaesato, tenta di ambientarsi. Si siede, dorme, si sveglia, mangia qualcosa. Si tranquillizza; si dispera; per poi riprendersi alla vista dei libri che può liberamente prendere da quella che un tempo era la public library. Galvanizzato, realizza che finalmente ha tutto ciò che ha sempre sognato, un’infinità di libri e tempo per leggerli. Tanto davvero, se solo non fosse che a un certo punto…

Che sia chiaro. La fine non si racconta mai. E poi non mi sarei dovuto dilungare così tanto ma sono in vena di racconti, perché, in verità, da Spoonbill & Sugartown qualcos’altro è accaduto, e visto che siamo in tema di ambiguità, ve lo racconto.

DA TARKOVSKY A TOSATTI

Sul tavolo delle novità, ritrovo un libro che lo scorso aprile 2013, da Soho Dashwood Books, una ragazza, sentendomi pronunciare con entusiasmo le parole “Tarkovsky”, “Istant Light” e “Polaroid”, si fionda sul prodotto, soffiandomelo sotto il naso. Chiedo alla signorina alla cassa se ce n’è un’altra copia. Mi risponde di no. Stoicamente ringrazio.

Eccolo dunque lì di nuovo. Instant Light, una raccolta di sessanta meravigliose polaroid che il fotografo Giovanni Chiaramonte, insieme ad Andrei. A. Tarkovsky – figlio del regista –, hanno selezionato da un archivio di più di duecento, scattate dal Maestro in Russia e in Italia, a cavallo tra il ’79 e l’84. Incredibilmente incantevoli, queste foto mostrano quella profondità e malinconia tipiche dei suoi film, anche se, mi verrebbe da pensare, un prezioso valore per suo figlio lo avevano già. Conoscendole, cioè, per quelle che sono: foto di famiglia. È della Russia che infatti parlano. In particolare, del villaggio di Myasnoe dove il regista ha vissuto con la famiglia. E quindi casa. Gli scorci delle sue architetture, del giardino e della staccionata con il fascio di luce, che da dietro ne proietta l’ombra dello steccato a terra. E poi la moglie, con i suoi capelli dorati raccolti in alto e l’ampio vestito a righe, che guarda un punto lontano, e opposto a quello verso cui punta il cane alle sue spalle.

Oltre la Russia, anche l’Italia e i luoghi dove gira Nostalghia. Quelle tra il 1980 e il 1983, sono infatti le polaroid di quel periodo. Prendo il libro per una ragione che ha a che fare proprio con la permanenza di Tarkovsky in Italia, voluta da Tonino Guerra, suo grande amico. L’associazione è quindi immediata. Mi riporta alla permanenza a Novara nel 2012 con l’artista Gian Maria Tosatti, quando lavorammo alla sua installazione ambientale Tetralogia Della Polvere all’interno di Casa Bossi, edificio antonelliano abbandonato da trent’anni. Siamo stati a Novara per tre mesi. Nell’arco di questo periodo, lui doveva lavorare all’installazione, e io osservare e discutere criticamente ogni dettaglio che l’artista costruiva ogni giorno, compiendo quello che è stato lo studio visit più lungo della mia vita. Tra le varie e lunghe discussioni che accaddero in quel periodo, ce n’è una in particolare, che, in mezzo a queste coincidenze, di mistero ne ha da vendere eccome.

Dal testo in catalogo: “Gli interventi sottolineavano quei comportamenti che erano stati avvertiti nella casa e che la facevano apparire un universo gonfio di vita. Casa Bossi si mostrava, dunque, per un mondo di movimenti e mutazioni, come l’esfoliazione della vernice verde sugli infissi del ballatoio esterno che sembrava fiorire in una presenza vegetale, come se la pietra avesse deciso di animarsi, imitando l’edera verde riprodotta sulla carta da parati. Gian Maria stava ascoltando queste diffuse manifestazioni di degrado, seguendone il senso e immaginando che un intero giardino di rose potesse crescere su di un pavimento di pietra. Ciò avvenne il 20 marzo a partire dalle 16:00 quando lavoravamo proprio nell’appartamento del “cielo” per rimuovere la rimanenza di un intonaco rosso pompeiano che disturbava i toni dell’azzurro tenue e del verde che si fondeva nel rosa pallido che stavamo cercando lì dentro. Ecco perché del “cielo”, in quanto dava l’impressione di una pietrificazione della volta celeste, coi suoi intonaci celesti sfarinati su cui si spandeva una luce bianca e diffusa, e dove piccoli lampadari sembravano uccelli che libravano nella stanza. Mentre parlavamo, le scaglie rosse cadevano a pioggia verso il pavimento e, guardando a terra, ci accorgemmo che tutto era meravigliosamente ricoperto di un manto purpureo, che sembrava un giardino di petali di rose. Con molta delicatezza, li raccogliemmo, e andammo in giro per tutta la casa in cerca di un luogo che potesse ospitare quell’intuizione caduta dal cielo. Dopo venti minuti di passeggiata ritornammo, infine, nella stanza sottostante a quella dalla cui volta erano caduti i “petali”. L’idea era di spargere le scaglie sul pavimento dando l’impressione che, lasciando un piccolo spiraglio aperto in una delle due portefinestre, i petali fossero entrati da fuori, ma poi, avvicinandosi, si potesse ancora una volta in essi scoprire una mutazione sensibile della pietra. Erano le 17:30 e commentavamo l’accaduto, dicendo come questa installazione si stesse costruendo sull’esperienza complessa che man mano maturavamo stando lì dentro. L’idea di questa necessaria consapevolezza generale e del giardino di cui si stava iniziando la costruzione, fece venire in mente a Gian la vicenda di Tonino Guerra, il quale portò Tarkovsky in giro per tutta l’Italia durante la preparazione di “Nostalghia”. L’episodio, presente nel documentario “Tempo di viaggio” (1983), narra che Tarkovsky in verità non volesse vedere tutto il Paese, ma Tonino Guerra fu così insistente che riuscì a mostrarglielo per intero, dicendogli che se doveva fare un film in Toscana, avrebbe comunque dovuto fare l’esperienza di tutta una tradizione che c’era intorno a quella regione. Per tre lunghi giorni stettero nei pressi di Amalfi per poter visitare una villa in cui Filippo Palizzi nel 1888 aveva disegnato un pavimento bianco dove in un punto sembrava si fossero posati petali di rose entrati dalle finestre. Alla fine nessuno aprì quella dimora alle insistenze di Tonino Guerra, che dovette cedere alla smania del regista e proseguire il viaggio alla volta di altre città. Finimmo la stanza il giorno dopo, il 21 marzo e, quando tornammo la sera a casa, apprendemmo della notizia che Tonino Guerra ci aveva lasciati, il che ci sorprese in modo sconvolgente“.

Gian Maria Tosatti, Testamento (Devozioni X). Installation view, 2010

AI CONFINI DELLA REALTÀ, OGGI

Questo ricordo, il libro ritrovato, e tutte le fortuite associazioni mnemoniche di quella sera piovosa da Spoonbill & Sugartown, non hanno nulla a che vedere con New York. E tanto meno con il signor Bemis, se non fosse che Tosatti lo “Stalker” un mondo finito me lo fece vedere per davvero. Cioè, dall’ultima stanza di una torre idrica degli anni ’50, dove installò l’ultima tappa di Devozioni, un ciclo di dieci installazioni ambientali in dieci luoghi abbandonati di Roma, tra il 2005 e il 2011, di cui io curai le ultime tre tappe, seguendole come feci per Tetralogia.

Da quella stanza, una finestra aperta su Roma dava della città un’immagine cambiata. Sembrava, infatti, proiettata in una immobilità post-catastrofica. Un mondo fisso; un agglomerato effimero e finito, rigido come la morte, che solo l’altezza di quella torre poteva “inquadrare” in un così perfetto equilibrio di realtà e finzione. A ripensarci ancora, mi sono ritrovato, come il signor Bemis, ai confini della realtà. Allora lo era per finta, ma oggi, apprendendo dello sgancio di una nuova bomba, “cambiarla” la possono per davvero. La realtà, intendo. Questa volta però, non parliamo della H-BOMB. Ma della GBU-43. La “super bomba”. “La madre di tutte le bombe”. Quella sganciata da Trump nel distretto di Achin in Afghanistan, in grado, dicono loro, di proteggere i civili, sconfiggendo però l’ISIS.

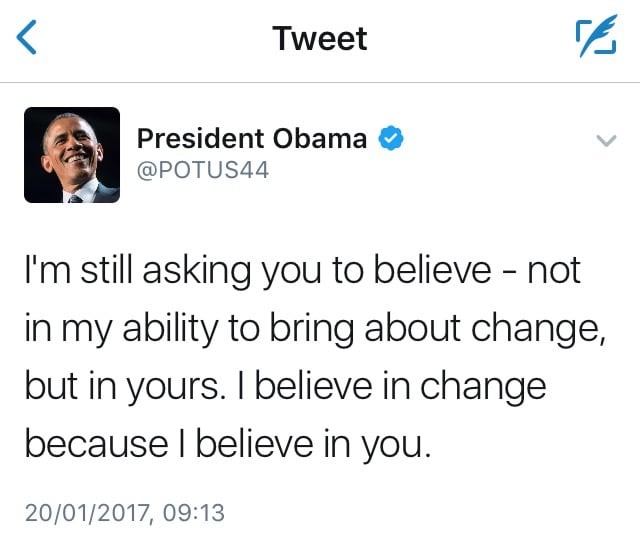

Riprendo questo articolo per via di questi eventi, le cui drammatiche circostanze ci portano con franchezza sulla soglia di quello che è il baratro su cui la nostra generazione oggi si affaccia, mostrando uno scenario crudo, disilluso e senza speranza alcuna. Finito, come quella vista su Roma. Lontano dagli “yes we can” del 2011 di Testamento – Devozioni X, quando la fine della mondo era solo una finzione, o del 2012 di Tetralogia della Polvere e la convinzione che una installazione ambientale avrebbe riportato in vita un corpo morto, e infine del 2013, quando iniziai questo articolo. Rispettivamente, gli anni in cui Obama era al suo primo mandato, e proseguiva nel secondo con rinnovate speranze, e che oggi restano nella sintesi dell’ultimo tweet del suo profilo non più attivo: “I’m still asking you to believe – not in my ability to bring about change, but in yours. I believe in change because I believe in you“.

Un messaggio che invita ognuno di noi a credere che il cambiamento a cui avremmo dovuto assistere prima, in verità, lo realizzeremo oggi. Forse domani. O chissà quando. Il nostro ruolo, è dunque quello di continuare a immaginare il mondo nella forma in cui vorremmo. Intuirlo, come l’arte ha fatto nel corso della storia di tutta la civiltà, esercitando su di essa la spinta in avanti del suo potere immaginifico. Che è forse lo spirito che più di tutti incarna quello americano e che ho imparato a conoscere stando qui. Ovvero sia, credere che un cambiamento sia sempre possibile e manifestarlo con le forme creative del nostro dissenso. Perché, alla fine, il vero cambiamento è nella forza di desiderarlo interiormente ogni giorno, prima ancora di vederlo concretizzato fuori e per mano di chissà chi altro. Non importa quanto utopico sia e se ai nostri occhi sgranati su di esso tale obiettivo non si rifletta sulla realtà. Ciononostante, ci viene chiesto di modificarlo, attingendo dalla nostra fantasia. In una maniera, insomma, che tanto mi ricorda quella del signor Bemis, che con i suoi racconti, tutto sommato, vuole solo mostrarci in che modo sia possibile rendere la propria ruotine diversa dal solito, sebbene tutto ci sia avverso. E questo, dal suo punto di vista, basterebbe già per cambiare qualcosa. L’invito, quindi, è nutrire l’impulso al cambiamento, sebbene le isterie che ci circondano, e attraverso il racconto che siamo in grado di produrre, mostrando la realtà per quella che vorremmo; farlo con occhi sognanti, e sperando che nessuno, come la signora Chester, se ne vada via sul più bello o, addirittura, una bomba distrugga tutto, lasciandoci tra le macerie per davvero.

– Alessandro Facente

Ai Confini del Visivo fa parte di curaticism, un’attitudine alla curatela teorizzata dal curatore Alessandro Facente che consiste in un costante dialogo con gli artisti finalizzato a seguire il processo di costruzione delle loro opere, diventando per essi testimone e voce critica interna alla loro pratica. curaticism nasce da una crasi fra la curatela (curating) e critica d’arte (criticism) e identifica quelle attività curatoriali che mirano a costruire contemporaneamente la lettura critica di un fenomeno visivo in evoluzione e la visione curatoriale, che vede collocare quello stesso fenomeno all’interno di geografie, contesti politici, sociali, antropologici – altrettanto in evoluzione – in cui l’artista agisce. Con tale termine si identificano tutte le attività curatoriali che, sebbene sviluppate ogni volta con metodologie e forme diverse, hanno l’obiettivo di esplorare e discutere, insieme all’artista, l’evoluzione nel tempo del suo lavoro.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati