Je suis l’autre. Giacometti, Picasso e gli altri a Roma

La mostra curata alle Terme di Diocleziano da Francesco Paolo Campione e Maria Grazia Messina indaga il fitto legame tra la scultura del XX secolo e il primitivismo.

Ottanta sculture tra opere moderniste e artefatti di diverse culture primitive dall’Etiopia al Gabon, dal Borneo alla Costa d’Avorio, dalla Nuova Guinea all’Isola di Pasqua, a confronto in un dialogo estetico. Una lettura del diverso che vuole risultare scevra da preconcetti e investigare la complessità delle rappresentazioni umane.

Partendo dalla fotografia-simbolo di questa nuova contaminazione, Black&White di Man Ray, si concepisce una nuova idea di bellezza o meglio si riscopre il piacere della forma pura, l’ovale del volto che può essere ridotto ai minimi termini o diventare un doppio triangolo nell’Indicateur. La maschera con due fori, risultato della sperimentazione con la cartapesta dell’artista ‒ ispirata alle Butterfly e Striped Masks ‒ delinea una freccia rivolta verso il basso. Il ventre, la terra, la donna.

Il titolo della mostra ‒ Je suis l’autre ‒ vuole richiamare l’operazione di trasfigurazione cubista avviata in pittura da Picasso nel 1907 con Les Deimoselles d’Avignon e la scarnificazione della figura compiuta da Alberto Giacometti ‒ l’uomo ridotto a una linea esplosa verticalmente con la propensione a incespicare orizzontalmente ‒ per connettere il passaggio dalla mimesi all’astrazione, dalla verosimiglianza alla stilizzazione con la nuova pulsione verso gli elementi sintattici, verso la spiritualità e concitazione magica dell’arte primitiva.

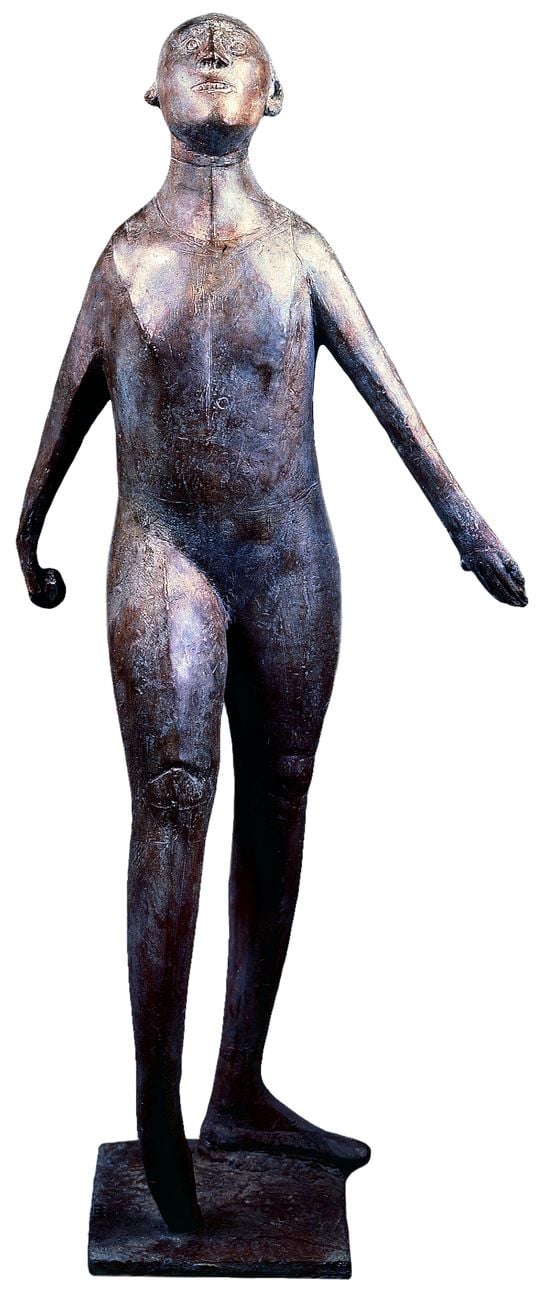

Jean Dubuffet, Cherche Aubaine, luglio dicembre 1973. Parigi, Fondation Dubuffet © 2018 Fondation Dubuffet © Jean Dubuffet by SIAE 2018

IL LEGAME CON LA SCULTURA

Ciò che subito salta all’occhio, muovendosi tra le sale, è il legame formale con la scultura moderna, debitrice e attenta raccoglitrice degli stimoli delle espressioni tribali ed etniche. Basta affiancare la scultura azteca raffigurante la divinità Quetzaleóatl, il Serpente Piumato, un conglomerato di spire e volute tra le cui fauci si incastona come una gemma preziosa il volto umano, il pendente della cultura Māori Hei-Tiki (Polinesia; Nuova Zelanda) in nefrite, indossato al collo da uomini e donne d’alto rango e caratterizzato dalla stilizzazione del corpo in losanghe, virgole, semicerchi, dalla bocca a forma di cuore e dal rifiuto delle decorazioni rettilinee, con il Duo amoroso di André Masson. L’uomo e la donna, non più distinguibili, sono fusi in un coacervo di onde, gomiti, ginocchia, nodi che vuole perturbare, dando sfogo a impulsi psichici primari e a un erotismo impossibile da arginare.

Una sinergia di estro tonale si può riscontrare in Re Ubu e Madre Ubu di Enrico Baj connesso al gruppo di sei bambole kachina degli indiani Pueblo. Chi ha avuto familiarità con Aby Warburg non può non considerare il suo viaggio antropologico nel Nuovo Messico e Il rituale del serpente in cui il critico cuce una connessione tra i rituali sciamanici degli Hopi, le origini del paganesimo e la magia; le immagini sono investite del potere di influenzare la vita comunitaria, di decidere le sorti della caccia e assicurare pioggia e fertilità. Le coloratissime marionette di Baj, realizzate con pezzi di Meccano, un gioco che utilizza barrette metalliche perforate, si ispirano proprio alle pratiche tribali (Inuit, Hopi dell’Arizona, aborigeni australiani). Le bambole “tithu” ‒ realizzate in legno di pioppo, decorate con piume, esuberanti e fantasiose nei motivi ornamentali ‒ vengono donate ai bambini per il loro valore educativo: sono infatti le miniaturizzazioni dei danzatori mascherati, personificazioni degli spiriti che regolano i fenomeni terreni, guariscono dalle malattie, puniscono e sanzionano gli uomini in fallo assicurando l’armonia.

Alberto Giacometti, L’Objet invisible (Main tenant le vide), 1934-35. Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght. Photo Claude Germain – Archives Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence © Alberto Giacometti Estate by SIAE in Italy, 2018

OLTRE IL LUOGO COMUNE

La mostra intende emancipare lo stesso concetto di primitivismo da quel luogo comune che appiattisce e falsa le espressioni artistiche legate al Terzo Mondo con un giudizio semplicistico originariamente applicato dalle civiltà occidentali alle colonie o alle parti del globo non interessate dalle stesse dinamiche europee, da uno schema interpretativo positivista e analitico. Questa operazione è evidente nella scelta delle opere, che comprende tre maschere svizzere di Lötschental, prodotte all’inizio del XX secolo per il carnevale alpino, così vicine formalmente alla maschera-cimiero della società Ekpe (Nigeria); due pilastri di sostegno del balcone di un maso settecentesco (Italia, Sud Tirolo, Antholz Obertal); la stupefacente statua magica Nkiai n’konde (Congo) dell’inizio del Novecento, che rientra nella categoria di quei manufatti definiti dai viaggiatori feticci, dal portoghese feiticho, “fattura”, per indicare un conglomerato di materiali naturali congiunti insieme a produrre un effetto soprannaturale.

Queste espressioni artistiche si rivolgono a uno specimen di tradizioni locali, di mitologie e peculiarità territoriali che non rientrano nel flusso di una critica e di una lettura formulata a priori, né hanno intenzione di porsi in una scrematura, in una schedatura confezionata da occhi estranei. La loro aura non deriva dalla musealizzazione bensì dal prolifico contesto di nascita e idealizzazione. Si rivolgono a una nicchia, a un gruppo sociale che osserva le medesime pratiche e condivide credenze e valori.

Nonostante le buone premesse, la mostra pecca di un apparato didattico che risulta poco avvincente con la sua divisione in sette nuclei tematici: l’incontro fatale, i canoni primordiali della scultura, l’infanzia dell’essere, la visione e il sogno, il mondo magico, amore e morte, il visibile e l’invisibile.

Questa sensazione di indeterminatezza svanisce quando si sfogliano le copiose pagine del catalogo stampato da Electa, ricche di saggi critici e approfondimenti, frutto del sapere specialistico di una équipe di storici dell’arte.

‒ Giorgia Basili

1 / 27

1 / 27

2 / 27

2 / 27

3 / 27

3 / 27

4 / 27

4 / 27

5 / 27

5 / 27

6 / 27

6 / 27

7 / 27

7 / 27

8 / 27

8 / 27

9 / 27

9 / 27

10 / 27

10 / 27

11 / 27

11 / 27

12 / 27

12 / 27

13 / 27

13 / 27

14 / 27

14 / 27

15 / 27

15 / 27

16 / 27

16 / 27

17 / 27

17 / 27

18 / 27

18 / 27

19 / 27

19 / 27

20 / 27

20 / 27

21 / 27

21 / 27

22 / 27

22 / 27

23 / 27

23 / 27

24 / 27

24 / 27

25 / 27

25 / 27

26 / 27

26 / 27

27 / 27

27 / 27

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati