Arte e violenza. L’editoriale di Marcello Faletra

Traendo spunto dalla pratica performativa di Marina Abramović, Marcello Faletra riflette sul binomio arte-violenza.

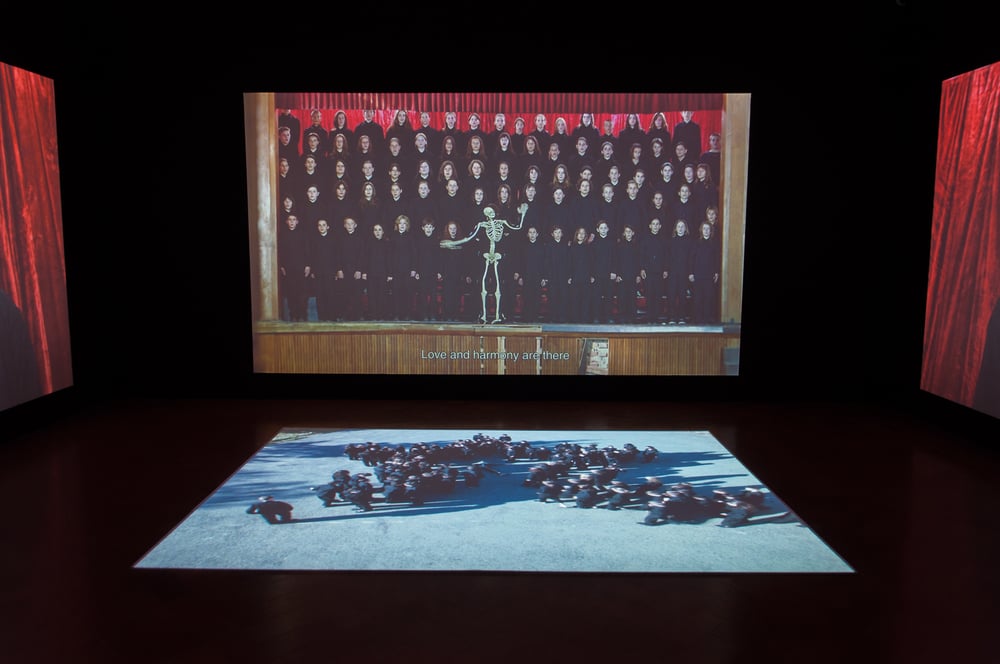

Se è vero quello che ha scritto Hannah Arendt, che la violenza non dipende dai numeri o dalle opinioni ma dagli strumenti, allora la mostra antologica di Marina Abramović a Firenze conferma questo assunto. Lamette, coltelli, catene, chiodi, frusta, pistola, forbici, bende, seghe, accette, ghiaccio, fuoco, zolfo, aghi ecc. sono gli strumenti che accompagnano da quasi mezzo secolo le sue performance estreme. Arnesi che si possono ammirare nella grande mostra a Palazzo Strozzi. Secondo Félix Duque, il culto delle performance estreme di Abramović si colloca tra “saga paesana e sperimentazione dei limiti del dolore”. Dunque: violenza dell’arte e violenza fatta all’arte.

L’arte che si produce attraverso la distruzione è anche l’arte che fa violenza a se stessa. La messa in scena rituale della violenza nelle performance di Abramović permette di interiorizzarla in un processo mimetico che è il veicolo delle passioni umane. Questa violenza è resa visibile, mostrata attraverso gli strumenti di autopunizione che, tolti dalla scena reale, diventano feticci. Ma il feticismo è essere sedotti dalla morte. È qui che il pubblico cessa di essere tale per diventare attore della violenza. Abramović si fa ostaggio dello spettatore: “Fate di me quel che volete”, disse al pubblico in una memorabile performance allo Studio Morra nel 1974. Tutta la performance si giocava tra erotismo e morte. E quando qualcuno le puntò una pistola armata, il gallerista lo bloccò in tempo.

“L’arte che si produce attraverso la distruzione è anche l’arte che fa violenza a se stessa”.

L’artista qui è alla mercé del destino. Diventa un feticcio (potenziale salma) come gli strumenti che la circondano. Ma, a sua volta, lo spettatore diventa ostaggio di una scena rituale alla quale è istigato a partecipare. Morale (non uccidere) ed estetica si scambiano i ruoli, con la complicità dello spettatore che è provocato a produrre la violenza cui è chiamato, mentre il corpo dell’artista gli fa da specchio: un caso di identità dei doppi. Come la dialettica hegeliana di servo e padrone fondata sul coraggio fisico: colui che ha paura sarà lo schiavo. Abramović non ha paura della morte, quindi è padrona – “l’artista dovrebbe morire in modo consapevole, senza paura”, recita un passo del suo Manifesto della vita di un artista.

L’uso della violenza come medium (pharmakos) diventa così un metodo, ma pessimistico; che è adottato come l’unica possibilità di superamento della violenza stessa. In queste performance il pessimismo è la forma stessa della verità che, a partire dalla violenza, la trasforma in uno specchio dell’umanità. E dal momento che il peggio – la violenza – accade tutti i giorni, il metodo pessimistico l’attraversa come atto purificatore. Emerge una questione. Cade come un macigno in questa lapidaria confessione: “Nel momento in cui ho visitato il Museo di Auschwitz […] ho avuto l’impressione di essere in un museo di arte contemporanea”, confessa una scampata ai lager nazisti. Se il terrore nazista ha perso la guerra, forse ha vinto l’immaginario?

‒ Marcello Faletra

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #46

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati