Neovernacolare (XIII). Postilla, Elogio della rucola

Fabrizio Bellomo mescola ricordi di giovinezza a riflessioni sul presente. A partire dalla rucola.

La rucola, la rughetta: l’ho iniziata a odiare a Milano. Non ne riconoscevo più il sapore; la trovavo solo e sempre già imbustata e pulita: allevata. Non dava di nulla. Sciapa. A Bari l’avevo sempre amata nella “piadina barese” figlia di una chiara ‘invenzione importata’ della “Pizzeria Botta”: una base per pizza poco cotta – piegata in due e farcita – nella sua versione classica –: di prosciutto crudo, mozzarella pomodoro – e rucola. Quelle belle foglie grandi ma soprattutto spesse e tutte completamente differenti, le une dalle altre. Crivellate da quei buchetti figli di chissà quale parassita, oggi quelle imperfezioni le trovo così belle. Credo che il rapporto con la ‘rucola milanese’ sia stato il primo segnale della mia futura e insostenibile intolleranza verso il cibo allevato. E più in generale verso il mondo industriale. Il primo inconsapevole e viscerale malumore verso la modernità. Ricordo infatti che da piccolino, avrò avuto all’incirca sette otto anni, in visita da alcuni parenti materni della Sila calabrese, non ricordo quale di questi famigliari di secondo o terzo grado, mentre maneggiava del sapone fatto con il grasso del maiale, mi donò una mela piena zeppa di ‘imperfezioni’: obliterata di buchi fatti da animali e macchie presenti a causa del mancato utilizzo di diserbanti di alcun genere. La mia faccia evidentemente lasciò trasparire il disprezzo per quelle imperfezioni. Non la riconoscevo come commestibile – e le successive esclamazioni del parente alle mie espressioni riemergono ora come qualcosa del genere: “… Che c’è non la vuoi, non ti piacciono i buchi? Eppure le mele in natura sono tutte così. Sei tu abituato a qualcosa di innaturale…” (il tutto fu esclamato in uno stretto calabrese, ma non sono in grado di ricostruire questo ricordo in quella che è per me una lingua comprensibile ma mai amata). Anche queste mele dovevano essere in realtà coltivate, scandagliando con maggiore profondità la mia percezione: il rifiuto non è per l’allevamento in sé, per la coltivazione in sé, ma per la coltivazione intensiva per le monocolture. Spremere di più finché si può, una pianta, un animale o un mollusco al fine di produrre ‘meglio’ e soprattutto di più. Per un maggior profitto, infischiandosene così sia dei sapori originari, ma soprattutto del territorio e degli animali. Quando – anni dopo – sempre in Sila, la zia di mia mamma, che chiamo anche io zia, fece assaggiare a me e a Giuliana (l’unica donna che abbia mai portato in quella difficile terra) dei pomodori coltivati e appena colti dalla macchia di famiglia (un piccolo fazzoletto di dura e montuosa campagna, di cui il ricordo più nitido sono le amarene e la marmellata che ne derivava), con Giuliana ne rimanemmo colpiti. Sembrò di non aver mai assaggiato un pomodoro prima di allora, tanto erano polposi e saporiti – e io e lei non eravamo di certo due nordeuropei: uno di Bari, l’altra tarantina. Un’altra cosa che ho preso a odiare sono proprio i pomodorini inscatolati nelle trasparenze di plastica che si trovano al supermercato: con quella consistenza della polpa che mai del tutto mi ha convinto. Quella ‘patina di plastica’ che contraddistingue, appiattendone l’essenza, il sapore di tutte queste piante.

Foglia di rucola selvatica

PAROLA A UGO TOGNAZZI

“Purtroppo, però, per ragioni igieniche al mio nonno coi baffi un giorno tolsero il carretto. Fu obbligato a vendere il latte in un negozio. Invece di rappresentare una conquista, questo per lui fu il più grande dolore. Come se lo avessero messo in prigione. Mi sembra di ricordare che quando aveva il carretto i suoi baffi fossero all’in su, mentre quando sostava, triste, dietro il bancone della latteria, i suoi poveri baffi se ne stessero, mogi, rivolti all’in giù. Non era contento che i clienti venissero a trovarlo, si sentiva come un ammalato in corsia che riceva la visita di numerosi parenti. E, oltretutto, non gli andava giù che il latte fosse imbottigliato, inscatolato bell’e pronto da consegnare. Non poter più lavorar di misurino, lo frustrava. Si sentiva come uno scultore che non possa più adoperare il bulino. E non resistette. Un bel giorno mise in vendita la latteria e aprì un negozio di carbone. Forse, nel suo ingenuo modo di vedere le cose, volle cambiare completamente anche il colore della merce in vendita. Da bianco a nero. Io credo che avesse scelto di vendere un materiale così in antitesi col latte perché pensava che il carbone, almeno, non avrebbero mai potuto inscatolarlo. E sul carbone, oltretutto, le mosche non si vedevano. S’illudeva di poter riprendere a lavorare magari col “misurone”, portando il carbone col carretto, magari di casa in casa… In spregio alle scatole, al progresso, alla tecnologia.

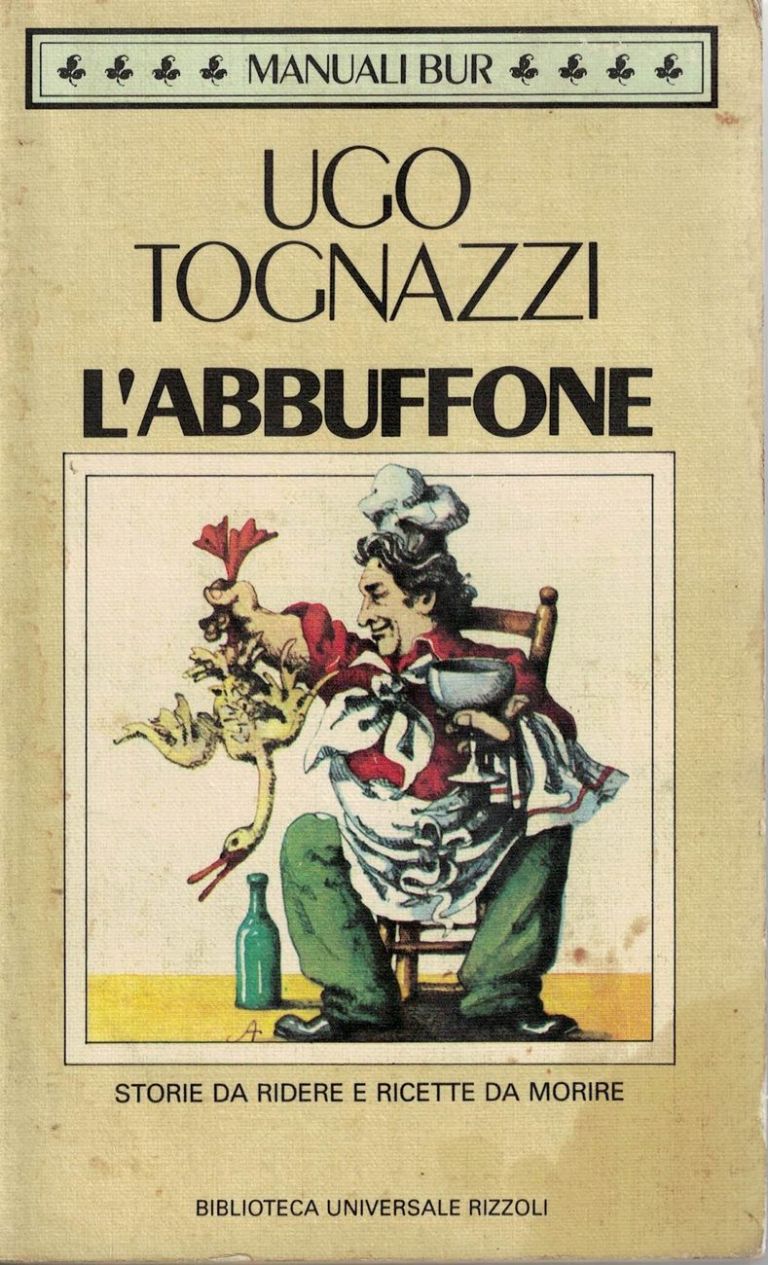

E invece è morto povero nonno coi baffi all’in giù. Per colpa di una scatola. Una scatola di esplosivo. Una bomba che gli è entrata proprio in camera e l’ha ucciso mentre dormiva. La tecnologia ce l’aveva su con lui, povero nonno, senza ormai più i baffi”. Questo breve racconto è tratto da L’Abbuffone, un eclettico ricettario di cucina scritto dallo stesso Ugo Tognazzi che elogia il pollo ruspante – a discapito del pollo da batteria – nella pellicola Ro.Go.Pa.G.. Sarà un caso? Ma l’attore dell’episodio proprio intitolato Il Pollo Ruspante è lo stesso che ci narra della tragicomica e reale resilienza del nonno. Reale per quanto possibile in un racconto.

Ugo Tognazzi, L’abbuffone (Rizzoli, 1974)

ACQUA E SINCERITÀ

Sempre quell’anno, in macchina con la vecchia Punto 55 che fu di mio nonno, mentre guidavo con due che sarebbero rimaste fra le donne più incisive nella mia vita, Zia Vincenzina e Giuliana, io e la tarantina venimmo colpiti da quello che sembrava un laghetto formatosi naturalmente durante il percorso di un ruscello di montagna. La Zia, vedendoci troppo incuriositi verso lo specchio d’acqua – dove la gente del luogo aveva posizionato anche poche sedie di ferraglia e un paio di ombrelloni consumati da sole e umidità – esclamò: “Non ci andate, lì l’acqua non è buona!”. Al mio “Perché?” ribadì: “Il mondo non è più sincero!”. Rimanemmo così colpiti da quel “Il mondo non è più sincero!”, pronunciato con una forte intonazione calabra, da convincere entrambi a non andarci – nonostante lo vedessimo tutte le volte che percorrevamo quel tratto di strada silana. Venni a sapere, solo dopo, che quella frase espressa con tanta convinzione fu esclamata esclusivamente per tenerci lontani da un luogo che lei considerava pericoloso (chissà perché). Quel pezzo di mondo insomma era, con tutta probabilità, ancora ‘sincero’, di più – una vera oasi di pace e bellezza – di cui una coppia di ventenni innamorati non aveva potuto godere a causa dell’unica a non essere stata sincera: la vecchia zia vestita di nero dal giorno della morte del proprio marito cacciatore, avvenuta una ventina di anni prima.

‒ Fabrizio Bellomo

Neovernacolare (I) – Laboratorio Saccardi

Neovernacolare (II) – L’aspetto esteriore

Neovernacolare (III) – Antiribellione

Neovernacolare (IV) – Il cinismo

Neovernacolare (V) – Vita quotidiana e utilità

Neovernacolare (VI) – Verità universale

Neovernacolare (VII) – Il contesto

Neovernacolare (VIII) – Speranze resistenti

Neovernacolare (IX) – Affetto e cura

Neovernacolare (X) – La poesia dello scarto

Neovernacolare (XI) – Definizioni

Neovernacolare (XII) – In conclusione

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati