Lo strano caso della mostra in veranda

Nuovo appuntamento con le recensioni immaginarie di Antonello Tolve. Stavolta siamo fra le mura di una casa.

Ogni casa nasconde, assieme a dei ricordi che si appiccicano alle pareti come caramelle o a degli oggetti d’arredo che persistono a noi tutti, almeno fino a quando la mano dispettosa di un bambino – il vivace terremotino di casa, e ben venga che ci sia a rallegrarci e a intenerirci – non le riduce in qualcosa da cestinare nel debito sacchetto della differenziata, i suoi piccoli segreti e magari anche i suoi piccoli tesori o i suoi piccoli brividi che non sempre sono qualcosa di eccezionale, come ad esempio l’apparizione di Clara nella casa de los espíritus di Isabel Allende. Da qualche parte, anche nella dimora più accogliente e ormai del tutto conosciuta perché legata a una consuetudine che rende tutto limpido e che cancella questo tutto nell’abitudinario, qualcosa si nasconde per mostrarsi al momento più opportuno e offrire al suo unico spettatore, il noi di quel determinato momento, un inaspettato squarcio espositivo d’antropologia dell’immaginario, di semiotica del tempo, di fenomenologia dell’ignoto, di letteratura culinaria, di matematica del giorno e della notte, di geometria dell’odore e dell’aria, di storia della mente che farebbe invidia anche al più accorto museo.

L’abitazione di cui vale la pena parlare, tra le tante che ci portiamo dentro e che risorgono soltanto nel momento in cui pensiamo d’averle cancellate del tutto dalla memoria, è un appartamento al terzo piano di un complesso architettonico color albicocca, sorto sul finire degli Anni Ottanta del secolo scorso nella periferia di Rionero in Vulture, il paesino pedemontano che diede i natali a Giustino Fortunato, promotore della Questione Meridionale tanto apprezzato da Antonio Gramsci.

Laurent Chéhère, Le Lion d’Or, 2012, dalla serie delle Maisons Volantes (laurentchehere.com)

ALLA SCOPERTA DELLA CASA

In questa grande tana, ogni casa è una tana un rifugio un riparo, che si estende su due livelli per ben 380 metri quadrati, al secondo piano che tutti chiamano per consuetudine zona notte, c’è un’ampia veranda dalla quale si può accedere a un angolo nascosto di vita che sembra sfuggire al lume della ragione per ricondurci a fantasie infantili, mostrarci qualcosa di unico, offrire un’esposizione d’arte contemporanea, e chi lo avrebbe mai detto o pensato, a cui si può pervenire soltanto se si va alla ricerca del libro della casa: in questo caso specifico, di un vecchio libro di racconti (La regina degli zingari) scritti da Pia Romei e pubblicato nel 1971, nella collana Fantasia, dalla Casa Editrice Bietti di Milano che forse qualcuno ricorda ancora.

Varcato l’uscio che da una delle camere da letto attigue porta alla suddetta veranda, libro alla mano di cui vale la pena rileggere anche qualche racconto come Il ragazzo che dipingeva il mondo, I castelli delle fate o La collana della giovinezza, dalla finestra sempre aperta d’estate come d’inverno per far circolare un po’ d’aria, a volte anche troppo fresca, si sente via via avvicinarsi una voce giovanile che canticchia Granada, la canzone con cui Claudio Villa conquistò il pubblico di Canzonissima il 6 gennaio 1967. Il bello è che qualcuno potrà pensare a una allucinazione determinata dallo stress o dal trauma dello stare in casa, ma quando alla voce si associa l’immagine di un ragazzo la cui statura è quella di una bottiglia di gazzosa, e che per giunta è vestito di giallo e dice di chiamarsi Alfio Delle Nuvole, allora le cose cambiano radicalmente, e non serve neanche un buon bicchiere di robusto e ambrato moscato o uno di Ippocrate, vino aromatizzato alle erbe e alle bacche spontanee del Vulture, eccellenza della Tenuta Eleano, ad aiutarci nel mantenere un contegno. Dopo qualche secondo di sana e inevitabile confusione, Alfio Delle Nuvole è ancora lì, seduto su qualcosa che non si vede, quasi un pianale poggiato sotto il ripiano della finestra. Sorridendo, questo ragazzo dall’aria convincente, invita a salire dei gradini, ad appoggiarsi a un corrimano che si sente freddo al tatto anche se non se ne scorge traccia, e infine a uscire dall’ampia finestra (cose da non credere!, quale folle lo farebbe mai!) per proseguire a salire lungo una scalinata che non si vede e che conduce, qui bisogna davvero fidarsi del giovane Alfio (“non si preoccupi, il tutto è ispirato ai principi del fail safe design”, avvisa), alla mostra dell’ultima parola, quella dimenticata suggerisce una strana e screpolata didascalia all’ingresso, che sembra venir fuori da una riflessione di Roberto Sanesi, di Magdalo Mussio o di Maurice Blanchot.

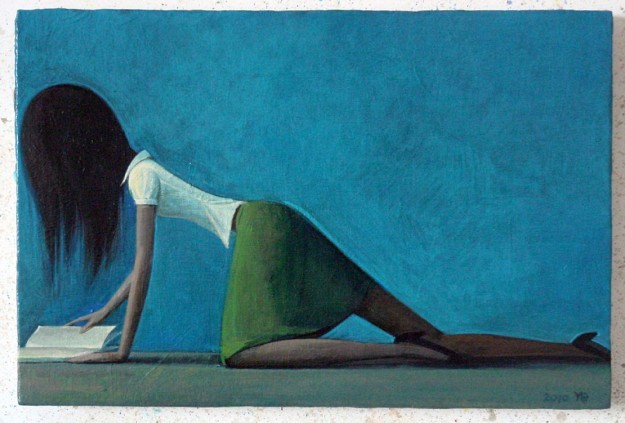

Naturalmente ognuno può imbattersi in un libro (purché sia il libro maestro della casa, ovvero un libro della propria infanzia) per trovare il percorso a questa mostra interamente dedicata alla parola, alla pittura di scrittura e alla scrittura di pittura, puntualizza Alfio. E questo percorso può essere nascoso nell’ombra del sottoscala, in una credenza di dolciumi o in un armadio. Qualcuno forse lo troverà sotto la poltrona o il camino, chissà: importante è raggiungere tuttavia la destinazione dove ad aprire l’esposizione è un grande progetto di scrittura desemantizzata che sembra coniugare le ricerche di Tomaso Binga e quelle di Irma Blank e quelle di Betty Danon sotto uno stesso segno in cui, seppure la scrittura sia distesa e allungata come la bava dolce di una lumaca, è possibile scorgere l’ombra delle parole, e il loro senso profondo.

Se salendo le scale la vescica urinaria comincia a premere e a dare segnali allarmanti, non c’è da preoccuparsi perché non appena giunti all’ingresso di questo spazio apparentemente senza solaio e pavimento e pareti, sospeso nell’aria ma non fluttuante perché dà la sensazione di avere i piedi fortemente ancorati sul nulla, immediatamente sulla sinistra si trovano i servizi per ristabilire una compostezza e sciacquare anche il viso con un’acqua che sembra rivelare al suo interno tutta la vita degli aromi.

Pia Romei, La regina degli zingari, cover, Bietti, Milano 1971

UNO STILE ELEGANTE

Quello che maggiormente colpisce, nel percorso offerto allo spettatore, è lo stile elegante, raffinato e di qualità, percepibile dalla scelta accurata delle opere e dalla loro altrettanto accurata installazione. Tutto, si diceva, ruota attorno alla parola, alla parola parola, alla parola dimenticata, all’ultima parola: e nell’insieme è un po’ come sentirsi in un racconto, immersi tra le righe e le lettere alfabetiche che giocano con noi tanto quanto noi giochiamo, spesso, con loro. Il catalogo delle opere presenti è davvero smisurato, e sembra concentrarsi sulla poesia visiva o visione della poesia o ancora visualizzazione del corpo poetico e se si vuole sulla “parola dipinta”, com’ebbe a suggerire Enrico Baj. Fatto sta che ci sono opere ricercate, anzi ricercatissime: di sala in sala, e chissà se davvero possiamo dire di sala in sala visto che abbiamo soltanto l’intuizione delle pareti, troviamo frasi, vocaboli smontati come orologi che non torneranno più a tormentare le ore e, tra gli ingranaggi lirici, tutta una serie di collage larghi così come teorizzati e realizzati da Lamberto Pignotti.

Le opere sono tante, elencarle singolarmente significherebbe enumerare l’intera sfera della poesia visiva, quella di ieri, di oggi e di domani. Ma vale la pena quantomeno tracciare qualche singolare lavoro che, tra l’opalescenza e la luce solida delle pareti, cattura particolarmente lo sguardo tanto da far sentire l’irruzione immediata dell’infinito nel finito. Ecco allora scorgere (o forse sorgere?) in un angolo, un libro simile a quello di Curiosape (2002) cucito da Maria Lai, trovare una pietra completamente rivestita di versi poetici, leggere una frase in fiamme (forse di Fernando De Filippi), inciampare su una parola di ebano che mira a cancellare la fine al finale e, tra le mille sollecitazioni che stuzzicano lo sguardo, ritrovare per caso una sedia vintage bordò, su cui Alfio consiglia di sedersi per rilassarsi dopo la lunga passeggiata. Di fronte alla sedia c’è un foglietto che riporta una riflessione di Joan Miró. “In un quadro dobbiamo scoprire qualcosa di nuovo ogni volta che lo guardiamo. Possiamo guardare un dipinto per una settimana ma senza pensarci mai più. Possiamo guardare un dipinto per un secondo e pensarci per tutta la nostra vita”.

Una volta seduti comodamente in questa poltrona disegnata probabilmente da Gigi Radice, si sentono alcune parole di Nanni Balestrini che vengono direttamente dal centro del cielo. Dopo qualche minuto di tranquillità una voce squillante richiama all’ordine perché è quasi ora, bisogna organizzare la cena.

‒ Antonello Tolve

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati