Stare nel vuoto. Riflessioni acustico-spaziali sulla quarantena

Il lungo periodo di isolamento che stiamo vivendo ha innescato l’esperienza del vuoto e del silenzio. Entità lontane da una routine compulsiva, ma tasselli fondamentali della ricerca umana e artistica fin dalle epoche più antiche.

Stare nel vuoto. È questa la sensazione che ci accompagna da ben oltre un mese, dal momento in cui la parola “quarantena” ha smesso i panni della storia e ha vestito quelli del presente. Un vuoto di attività, di relazioni, di una sequenza di gesti e incombenze che dettano un ritmo giornaliero, scontato, assodato. Un vuoto di abitudini, scolpite nelle ore e tra le caselle del calendario, un vuoto di senso, anche, da contrapporre all’esplosione di suggerimenti digitali per riempire un tempo troppo scarno, lento, di fronte al quale si è impreparati, interdetti, perfino spaventati. Il vuoto che rimbomba di più, però, è l’assenza pressoché totale di suono, di una trama acustica avvinghiata alla routine di un prima modificato in maniera irrimediabile. Il virus ha riabilitato il silenzio. Un silenzio concreto, tangibile, lontano dai dettami romantici e dalle rime poetiche. Un silenzio duro, ferreo, che si impone all’ascolto. Un silenzio che terrorizza, al pari del vuoto, e che nel vuoto trova il suo complemento.

SILENZIO, VUOTO E QUARANTENA

Da sempre gli artisti si misurano con queste due entità ontologicamente indipendenti ma concettualmente interlacciate, testandone i limiti e tratteggiandone i margini. L’idea di horror vacui affonda le radici nell’estetica antica, tra la rassicurante compostezza ordinatrice del kósmos e l’insondabilità del cháos, quel “vuoto” che la Teogonia di Esiodo associa al fattore primigenio, originario. Il terrore del vuoto, scatenato dal pensiero e dallo sguardo, crea l’urgenza di una saturazione a tutti i costi, di un frastuono visivo che, nell’avvicendarsi delle epoche e degli stili – dal Medioevo al Gotico al Barocco alla Pop Art –, ha restituito le sorti altalenanti della storia umana, diventando antidoto al “vuoto” – di significato, della religione, della politica – e al silenzio, fisico o metaforico, che ne consegue o che lo anticipa.

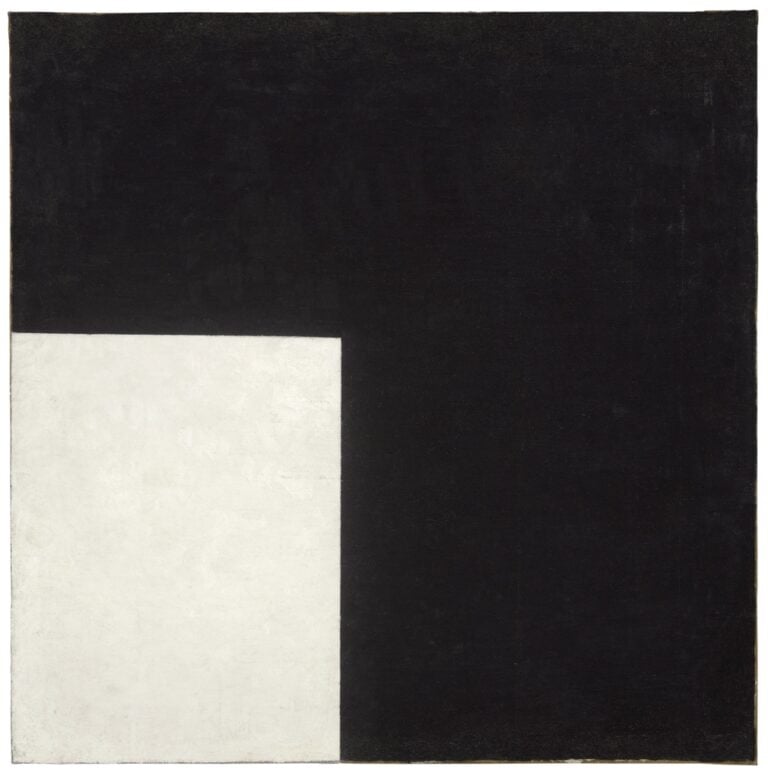

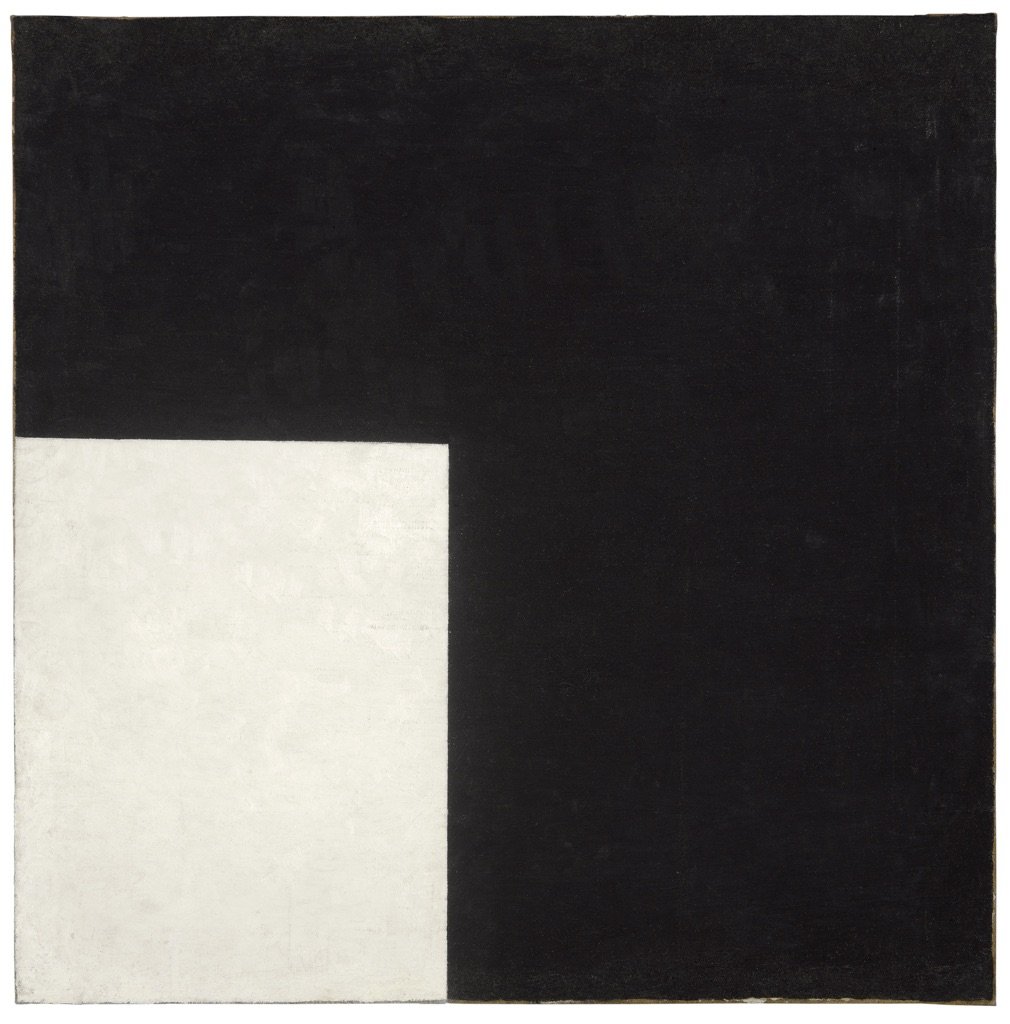

Kazimir Malevic, Black and White Sumprematist Composition, 1915. Moderna Museet, Stoccolma

ASSENZA. COLORE, SUONO

Se vuoto è sinonimo di assenza – anche sonora ‒ che cosa viene a mancare e che cosa pretende di essere reintegrato? Il noto e abusato Salto nel vuoto di Yves Klein è la sintesi di un’assenza concreta: non c’è terreno sotto i piedi dell’artista, sospeso in un volo che non ha ancora trovato il suo punto di arrivo. Klein ritrae la pienezza del vuoto gettandovisi a capofitto, proprio come faceva con il colore. Quanta assenza c’è nella saturazione del suo blu? Quanto silenzio? Eppure qui non si tratta di horror vacui o di una mancanza che spaventa e che va reintegrata, ma della capacità di “stare nel vuoto”, senza aggiungere suoni, parole, definizioni e senza ancorarsi alla fiducia incrollabile nella propria percezione del mondo. Una pratica che richiama la teoria della vacuità buddhista e una spinta a fronteggiare l’adesso, immergendocisi. E allora oggi, ora, qui, siamo capaci di “stare nel vuoto”? Siamo in grado di ritrovare una sorta di “grado zero” del vuoto e del silenzio, distinguendoli dal loro opposto, un po’ come faceva Kazimir Malevič con il suo Bianco su bianco? Il vuoto e il pieno cromatico, la forma geometrica e la sua dissoluzione sono contemporaneamente presenti, non si escludono ma si sostanziano. Oggi, ora, qui, sappiamo riconoscere i nostri pieni e i nostri vuoti, distinguerli e tradurli in voce, senza soffocarli in flussi di informazioni compulsive e di chiacchiere in loop?

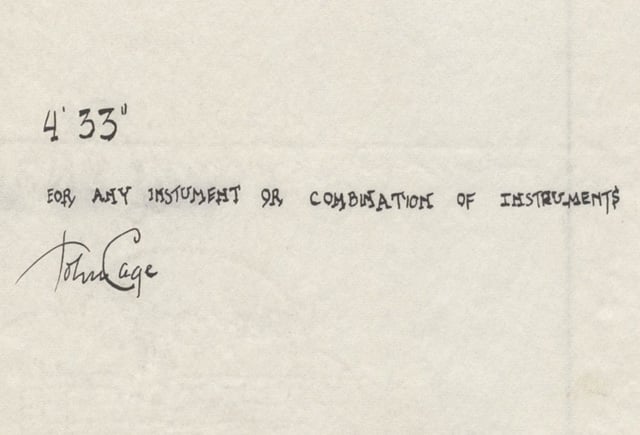

John Cage, 4’33”

DAL NERO DI KAPOOR AL SILENZIO DI CAGE

Restando nel solco del colore, il nero acquisito da Anish Kapoor potrebbe essere un mezzo ideale per dipingere questo tempo vacuo. Il vantablack assorbe luce, contorni, tridimensionalità, divora una realtà che però continua a esistere sotto lo strato di pigmento. Un “buco nero” apparente, che nasconde ma non cancella, che sospende ma non interrompe. Che cosa stiamo celando sotto il “nero” della quarantena? A quali dettagli stiamo sottraendo suono lasciandoci intimorire da un silenzio a cui non siamo strutturalmente più abituati? È come se gli “scomodi” 4’ 33’’ di John Cage si fossero dilatati in giorni, settimane, mesi, facendoci agognare il momento in cui chiuderemo lo spartito e ci sfileremo gli occhiali. Ma siamo sicuri di voler sprecare l’opportunità di guardare finalmente negli occhi quel vuoto silenzioso?

‒ Arianna Testino

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati