La vita fantasma. Munch e i luoghi della dolce inquietudine

Abbiamo immaginato un viaggio interiore attraverso le grandi opere della storia dell’arte, che possa farci viaggiare con l’immaginazione in un momento traumatico come questo in cui è impossibile spostarsi fisicamente. Stavolta tocca alle dolenti città di Munch, con una serie di risvolti inaspettati.

“Viaggiare è proprio utile, fa lavorare l’immaginazione. Tutto il resto è delusione e fatica. Il viaggio che ci è dato è interamente immaginario. Ecco la sua forza. Va dalla vita alla morte. Uomini, bestie, città e cose, è tutto inventato. È un romanzo, nient’altro che una storia fittizia. Lo dice Littré, lui non sbaglia mai. E poi in ogni caso tutti possono fare altrettanto. Basta chiudere gli occhi. È dall’altra parte della vita”. Louis-Ferdinand Céline, Viaggio al termine della notte (1932).

A ben rifletterci, non poteva che inaugurarsi così il nostro viaggio tra le opere d’arte: con una riflessione dei più insolenti ma potenti autori del secolo scorso. Ma, oltre che per ricordare le vicende tormentose e ardenti dello scrittore francese, ci serviamo di questa frase per porci una domanda semplice e basilare, fondamentale per il nostro percorso: è il viaggio che fa lavorare l’immaginazione o, viceversa, è l’immaginazione che agevola in un certo senso il viaggio? Qualunque esso sia e di qualunque sostanza si componga, beninteso. La risposta, semmai ve ne sia una corretta, secondo Alain de Botton risiede nella seconda delle formule ipotizzate: è l’immaginazione ad agevolare i viaggi. E questo approccio può definirsi cosa assolutamente chiara sin dai primi vagiti del suo romanzo, L’arte di viaggiare (2002), in cui l’autore si dilunga con provocazione e ironia sulla ininterrotta pletora di scomodità e delusioni che deriva non da tutto ciò che non sia viaggio, come sostiene Céline, ma, al contrario, addirittura da tutto ciò che è interno al viaggio concreto, fatto di fisicità e fatica. Con l’intelligenza e il sottile sarcasmo che contraddistingue la sua scrittura, il filosofo svizzero de Botton ci imbriglia in una serie di disavventure, semplici ma fastidiosissime, che svolgiamo spesso senza neanche più rendercene conto, tanto ormai nostro malgrado le diamo per scontate, in cui ci imbattiamo ogni qual volta che, mossi da un patetico entusiasmo, decidiamo di muoverci per raggiungere il posto che è nelle nostre ambizioni, nei nostri desideri, nelle nostre aspirazioni; che, per comodità, l’umanità riconosce attraverso l’uso della parola “meta”. Ci suggerisce di rimanere a casa e di usare la forza dell’immaginazione, appunto, per spostarci tra i luoghi: così da scongiurare anche quella tragica eventualità della delusione rispetto ai pronostici di felicità e appagamento che, da soli, ci eravamo prospettati prima di intraprendere il viaggio.

OSLO E MUNCH

È dunque grazie a questa formula che sembra garantire la felicità che intraprendiamo il viaggio (altrimenti oggettivamente scomodo e freddoloso) verso il Nord dell’Europa, recandoci precisamente a Oslo. Oslo è una città in cui si è compiutamente realizzato il miracolo della razionalizzazione di ogni cosa; ogni sistema, infatti, ogni apparato gestionale, ogni struttura o servizio della città sembra essere programmato per funzionare con efficienza e rigore, escludendo ogni ipotesi di precarietà. Anche la felicità, di conseguenza, a Oslo, sembra essere una garanzia, dal momento che tutto procede semplicemente come dovrebbe procedere. La “civiltà”, nel senso civico dell’accezione del termine, sembra aver compiutamente ‒ da come appare! ‒ raggiunto il suo massimo livello, non contemplando eventualità di malesseri e delusioni nella popolazione. Ma osservando annoiati il teorema apparentemente inappuntabile che avvolge la città di Oslo, a un occhio più attento, non può non apparire perlomeno incongrua una verità altrettanto certa (almeno quanto certo è il corretto funzionamento monotono della città norvegese): essa pare come dimenticarsi del fatto che sia popolata da uomini e non da robot. Ecco, infine, la falla nel sistema Oslo qual è, ecco dove si nasconde la voragine della città, a oggi in cima alle classifiche per il maggior tasso di felicità al mondo: semplicemente nel non ipotizzare che tutta questa felicità, per un cittadino ogni tanto (o tanti), può risultare molto, ma molto, infelice. Insopportabilmente infelice, anzi! Ma un’altra caratteristica di questa infelicità è che, quando essa è legata a un pensiero artistico, può generare belle ‒ bellissime! ‒ operazioni estetiche.

Una di queste anime infelici, rispetto alla noiosa e perfettamente scandita, quasi asettica e asentimentale condizione di vita norvegese, risponde certamente al nome di Edvard Munch.

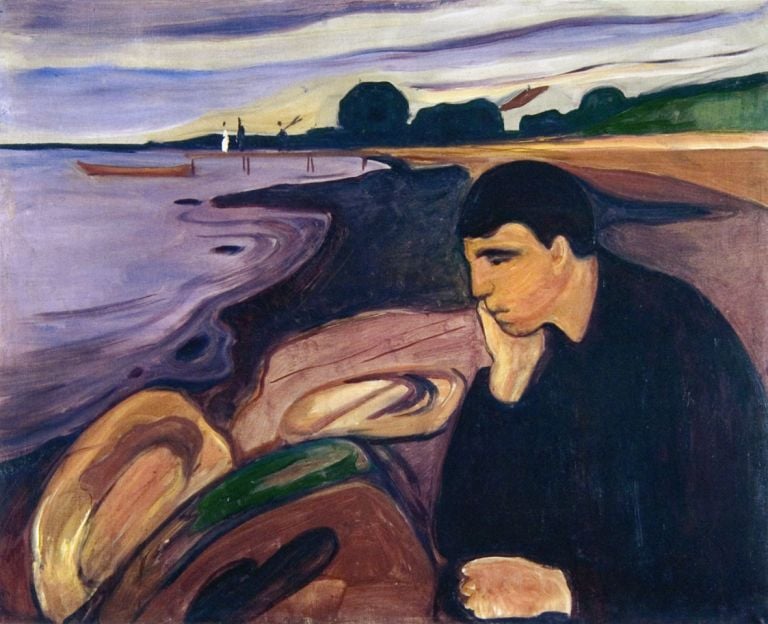

Edvard Munch, Malinconia, 1894-96. Collezione Rasmus Meyer, Bergen

LA CITTÀ SECONDO MUNCH

La Oslo di Munch si farebbe presto, per via delle sue linee rapide, dense, corpose, apparentemente pregne di sveltezza, a inquadrarla, per come ci perviene ad esempio dal celebre dipinto Sera sul viale Karl Johan (1892), come la naturale conseguenza di un Impressionismo che aveva raggiunto il picco pochi anni prima in una fervente e festosa Europa (più) meridionale. Si farebbe presto, sì, ma si sbaglierebbe. Perché, al netto delle sovrabbondanze del colore nero utilizzate dal pittore norvegese, tonalità quasi bandita dal movimento francese sul finire dell’Ottocento, i suoi dipinti, specialmente la promenade immortalata per sempre sulla vasta tela, sono pieni di un dolore, di un’angoscia, di un risentimento interiore che, a dirla con franchezza, tutto appaiono meno che assecondati dagli scalpori e dai fulgori di un’epoca di fasti. C’è uno scintillio, sì, è vero, ma non è quello della gioia rassicurante del presente; al contrario, per aiutarci con la cinematografia, risulta essere quello shining preoccupante, alienato, distante dalla serenità, al limite della follia ‒ si faccia riferimento al film omonimo di Stanley Kubrik (1980) ‒ da cui sembrano essere affetti non solo i viandanti ‒ iniettati di materia demoniaca e virologica sin nelle pupille in primo piano oltre che nell’andamento che, sebbene vincolato alla fissità della tela, appare affetto come da una zoppia psicosomatica e primitiva che da mentale si fa fisica ‒ ma, anche la città, come ne Le notti bianche di Dostoevskij (1848), sembra parlare, divenire cosa liquida, scivolosa verso gli inferi, magmatica di un avvicendarsi che tende alla fine della storia del senno della ragione e scende verso gli abissi della sofferenza, in maniera cronica, degenerativa e claudicante: di quando diventa insopportabile, invincibile, impossibile da affrontabile. Per capire di cosa stiamo parlando, come spesso accade nelle vicende terrestri, basta ricorrere alle comparazioni e affiancare, giusto per fare un esempio, la visione della tela del pittore norvegese al meno conosciuto, ma non meno talentuoso, pittore francese Gustave Caillebotte dal titolo Strada di Parigi in un giorno di pioggia (1877) per capire che la vera pioggia, quella dolorosa che cade a coltellate taglienti, a sciabolate di dolore, non è nel clima parigino della giungla urbana ‒ razionale, borghese, con arredi di decoro che assistono non il benessere ma il “benestare” al mondo dei personaggi impettiti e pettinati raffigurati sulla tela ‒ ma, al contrario, nelle anime della strada di Oslo, su via Karl Johan, laddove luccica flebile, che quasi si spegne, l’ultima speranza dell’esistenza umana presente a se stessa.

Impera, dunque, nella città di Oslo, e nella città (non) ideale di Munch, (qualunque essa sia), un urlo di angoscia e di disperazione che, come accade ne L’urlo (1893-1910), dipinto che non analizzeremo per non scomodare le milioni di altre interpretazioni già date, non è soltanto dentro le persone che lo emanano ma anche nell’atmosfera che lo rilascia. Da lì provengono l’angoscia, la disperazione, l’urlo buio e cieco delle anime dipinte da Munch: dal clima che le circonda e che loro subiscono, patiscono.

Edvard Munch, Il bacio alla finestra, 1892. National Museet Kuunst, Oslo

MUNCH E LA SPERANZA

I più lucidi ‒ o, meglio, quelli ancora lucidi ‒ invece, sembrano, a ragione, come sentire la necessità primitiva di preservare la loro condizione casuale e fortunosa di sopravvissuta presenza a loro stessi in questo mondo che, però, sembra averli esclusi, dimenticati. Così come loro, avvolti in loro stessi con preoccupazione e rassegnazione, escludono dal proprio “guardo”, per dirla con Leopardi, il suggestivo paesaggio che si dipanerebbe con serenità dinanzi ai loro occhi se, però, non fossero intasati di preoccupazioni, dolori, domande esistenziali. È il caso del dipinto Malinconia (1894-1896) in cui, appollaiato su una scogliera e assorto nei propri pensieri, con una mano al volto come a mantenerlo da un mancamento inevitabile, cerca di resistere alla vita stessa avvolto dai pensieri e ignorando ciò che accade attorno a lui: il niente assordante.

La danza della vita (1900), però, in questo macabro teatro del dolore, inizia a suggerirci un primo, per quanto flebile, barlume di speranza che smaschera il tipico, insperato e sotterraneo sentimento di fiducia nel mondo che, in fondo, anche se dai meandri più oscuri, alberga finanche nei più irrecuperabili animi incancreniti e ripiegati dal dolore. Infatti, così come il serial killer, inconsciamente, muove le pedine dei propri crimini lasciando delle piccolissime tracce affinché sia scoperto, allo stesso modo Munch, qua e là, dissemina indizi di speranza che, con la concentrazione più assoluta, si possono tenuemente intravedere in alcuni, e solo in alcuni, dei suoi dipinti. Non si capisce bene, infatti, se si tratti di persone vive che tendono alla morte o, viceversa, sia un trionfo di scheletri che ambiscono alla vita, nel tentativo disperato ma mosso dalla vitalità di fuoriuscire dalle stagnanti sabbie mobili dell’oblio. È una festa in maschera senza maschera dai suoni sinistri, bemolle e diesis, che attenuano il tuono e poi lo esaltano in un’armonia schizofrenica ma coerente che, perlomeno, ci suggerisce una socialità in riva al mare: scenario un po’ trampolino e un po’ tomba di ogni cosa.

Fino ad arrivare all’unica città, forse, pienamente tollerabile e serena dipinta dal pittore, quella (non) descritta ne Il bacio alla finestra (1892): una città che non c’è. Nel dipinto è come se Munch stesse accettando la città solo perché fa da sfondo all’unica cosa, tra le vicende del mondo, che riesce a risolvere anche l’irrisolvibile, quand’è puro: l’amore. Munch tollera la città perché la esclude, le conferisce un piccolissimo spicchio di quinta, di sfumato e quasi insignificante palcoscenico, nei confronti del sentimento che, da potente, appare come potentissimo poiché elevato al cubo dalla giovinezza di due corpi che s’avvinghiano, s’abbracciano, si confondono, famelici e appassionati in una intimità assieme terrificante e tenerissima, intensa e memorabile. Diventano una cosa sola, i due protagonisti del quadro, perdendo addirittura la loro identità che non conta: è poca cosa rispetto a ciò che li unisce. La città, in questo dipinto di Munch, prende valore solo in quanto è fuori dalla finestra, in fuorigioco rispetto alla vita che è dentro i corpi, nei cuori pulsanti, nelle pelli vibranti, accompagnate dalla tenda pesante che quasi li protegge dalla bruttezza della vita in strada, fuori dal vetro, oltre quelle lastre che, non ostacolando, ci rassicurano in quanto ci fanno sentire di essere all’interno di qualcosa; un qualcosa che non è l’abitazione in cui si svolgono i fatti, ma è un sentimento, una bolla invisibile ma invincibile e potente che racchiude due cose apparentemente, stando al momento, indistruttibili: l’amore e la giovinezza, in un sodalizio che massacrerebbe a mani nude ogni cosa che possa mai ostacolare il suo cammino. E che, infine, non può che portarci alla memoria i versi che con maggiore idoneità si sovrappongono a questa immagine come se fossero stati scritti apposta per questo squarcio di tenerezza e commozione, all’interno di alcune pareti algide che però proteggono dal fuori. Ed è la poesia di Jacques Prévert, I ragazzi che si amano (1951).

II ragazzi che si amano si baciano in piedi

contro le porte della notte

e i passanti che passano li segnano a dito

ma i ragazzi che si amano

non ci sono per nessuno

ed è la loro ombra soltanto

che trema nella notte

stimolando la rabbia dei passanti

la loro rabbia il loro disprezzo le risa la loro invidia

I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno

essi sono altrove molto più lontano della notte

molto più in alto del giorno

nell’abbagliante splendore del loro primo amore.

E sono proprio questi due ragazzi che “non ci sono per nessuno”, in quanto sono altrove, benché alle soglie di una finestra, a sfondare il muro dell’emozione, sia nel dipinto che nella poesia, e a far baluginare uno scintillio di speranza in quel “viaggio al termine della notte” che, con Munch, ancor più che con Céline, sembrava addirittura potesse non finire mai.

‒ Luca Cantore D’Amore

LE PUNTATE PRECEDENTI

La vita fantasma. Un viaggio emotivo nel segno dell’arte

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati