La vita fantasma. De Chirico e le sue città paralizzate

Nuova tappa del viaggio immaginario attraverso le opere dei grandi artisti. Stavolta tocca ai paesaggi e alle atmosfere metafisiche di Giorgio de Chirico.

“Una persona del Medioevo mica lo sapeva di appartenere al Medioevo, eh?!”. Con questa frase, sorniona, ironica e rivelatrice, una fredda mattina di un non lontanissimo gennaio, si aprì una delle lezioni al Politecnico di Milano del compianto Philippe Daverio. Con quella voce sorridente già nel tono, per quanto rotta e graffiata da innumerevoli sigarette fatte da sé (raccontava che, così facendo, s’illudeva di fumare meno e, soprattutto, di inspirare qualcosa di meno nocivo rispetto alle sigarette normali), si aprirono innumerevoli rivoli di riflessioni nelle menti di noi vecchi allievi presenti alla lezione. Effettivamente ‒ ragionammo poi ‒ ci siamo trovati a notare come, dall’alto, ci abbiano sempre spiegato la storia dell’arte con un velo di ovvietà, di immotivata inevitabilità, rispetto alla presunta consapevolezza che i protagonisti delle varie epoche passate avrebbero dovuto possedere, rispetto a cosa stessero facendo, a quali anni stessero vivendo e, infine, alla storia che stessero scrivendo. Si è sempre partiti da questo errato presupposto, secondo cui ogni uomo è presente a se stesso durante il tempo che vive e, oltretutto, risulta perfettamente cosciente rispetto a ciò che sta facendo e al peso che le sue gesta continueranno o meno ad avere nella Storia a venire. Con quella voce dall’accento volutamente milanese e simpaticamente squillante, insomma, Philippe ci folgorò sin da subito e, con la sua piccolissima osservazione (che solo da quel momento in poi, per noi, divenne cosa scontata e, quasi, ovvia), iniziò a farci ragionare su come essere nel tempo non significasse necessariamente essere in tempo e, soprattutto, viceversa. Nel tempo, purtroppo o per fortuna, possiamo esserlo tutti: crescendo, cambiando, innamorandoci, morendo; mentre in tempo ‒ con il mondo, con le emozioni, con l’empatia dell’Universo, con la potenza del caso ‒ pare che soltanto gli artisti ‒ e solo alcuni! ‒ possano essere in grado di ritrovarsi. E quei pochi che corrispondevano a questa sofisticatissima caratteristica, lui li chiamava “sciamani”: parola che, non casualmente, tutte le volte che la usava, Philippe faceva seguire da una pausa quasi teatrale affinché si potesse incrementare il senso sfuggente del mistico, il valore effimero dell’oscuro, il lato affascinante dell’enigma. E, a proposito di enigma, un’altra delle espressioni carontiche che potrebbero farci salpare, cullandoci tutt’altro che dolcemente, sul traghetto in rotta verso il profondo delle città del nostro viaggio di oggi, appartiene a una conferenza che Luca Doninelli adoperò per presentare il suo libro La conoscenza del sé (2018), dicendo: “Ciò che ci sfugge, oggi, ai fini della comprensione del nostro tempo, non è altro che una cosa: il pensiero sul senso enigmatico dell’esistere”. Ed è da queste due riflessioni, tanto sfuggenti quanto incantevoli, dunque, che partiremo per approdare su quell’isola apparentemente deserta e disabitata, ma allo stesso tempo, vedremo, fitta e compressa di sensazioni, che si chiama Giorgio de Chirico. Anzi, in quell’arcipelago, in quel portaspilli, in quella costellazione, che è il più importante pittore della Metafisica: laddove ogni tema che dalle sue tele emerge, a evidenza, non può che essere identificato se non al pari di un atollo “solo” ma non per questo “dimenticato”, in quella cometa che, nelle nostre menti, lascia strascichi e bagliori indimenticabili e tutt’ora luminosi: sebbene di un luce alle volte rasserenante e altre volte, invece, tremendamente angosciante.

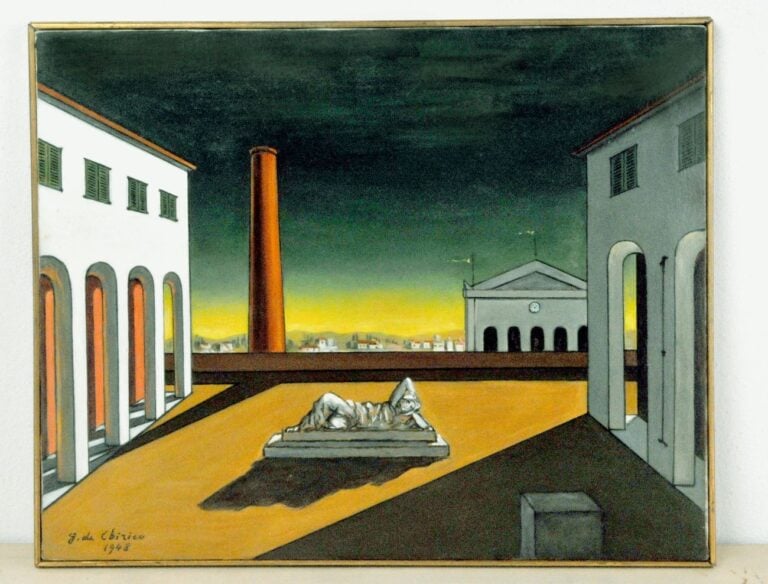

LE CITTÀ DI DE CHIRICO

Intrecciando le due riflessioni, quella di Daverio e quella di Doninelli, infatti, si potrebbe dunque inevitabilmente già arrivare a un’introduzione a de Chirico. Così come, difatti, prendendo in prestito le parole di Philippe, essere in tempo risulta essere cosa di pochissimi eletti, allo stesso modo, in maniera uguale e contraria, ma non meno virtuosa, risulta essere configurazione di complicatissima effettività anche quella di estraniarsene completamente, da questa grande congiura contro l’umanità che il tempo purtroppo è. Infatti non ci vogliono meno doti per essere, infine, fuori tempo e, però, con la stessa inscalfibile potenza, riuscire a scrivere lo stesso la storia. Ed è questa la prima considerazione da fare su Giorgio de Chirico: è un pittore che evade, per classicità e dimensione, dalla gabbia del tempo e, soprattutto, per temi ed emozioni affrontati, s’introduce nella storia dell’arte come tutt’altro che contemporaneo a se stesso. Sul fronte Doninelli, invece, risulta chiaro come, se si potesse mai conferire un’immagine, una forma, a ciò che voleva esprimere durante quella sua conferenza pronunciando le parole “senso enigmatico dell’esistere”, questa non potrebbe che sovrapporsi alla quasi totalità delle tele del pittore italiano. Ecco, dunque, che, sottraendosi completamente al tempo in prima battuta e, in seconda, addizionando collezioni infinite di domande sull’enigma dell’esistenza, Philippe Daverio e Luca Doninelli, uniti, forniscono la prima chiave di lettura alla “costellazione Giorgio de Chirico” che, e forse neanche questo è un caso, arriverà, come vedremo, alla bellissima definizione data, durante un’intervista a Osimo, da Vittorio Sgarbi, definendolo: “il più antico dei pittori contemporanei”.

Giorgio de Chirico, L’enigma dell’arrivo e del pomeriggio, 1911

LE ARCHITETTURE DI DE CHIRICO

Quando si entra nella città di Giorgio de Chirico, infatti, si respirano le forme del sogno di un passato che prima era, ma ora non è più e, allo stesso tempo, si attraversano tutte le angosce di un presente e di un futuro incerto che sono ancora. Sfondando la barriera della fisicità, invadendo il campo dell’inconscio, sfociando nell’onirico, attraversando la dimensione del pensiero, le città di Giorgio de Chirico sembrano possedere sempre un qualcosa di profondamente primitivo che, ogni volta che ci illudiamo di starlo acciuffando, finisce per scivolarci via facendosi beffa di noi. Il silenzio atavico delle sue visioni, la vuotezza delle sue prospettive, per esempio, sono i principali indizi di questo sentimento primordiale insito nelle opere del padre della Metafisica; come a volerci sussurrare: “il Mondo nasce senza uomini e senza uomini morirà” (La tigre e la neve, Roberto Benigni, 2005). Non siamo adatti a starci sopra, a saperlo vivere. È un posto troppo dolorosamente inospitale, in fondo, per noi. Per questo costruiamo (e qui si apre una parentesi non poco rilevante sulle architetture delle sue tele): per proteggerci. Non è un caso, infatti, che le architetture delle città di de Chirico, che, ça va sans dire, sono associate alla supina città di Ferrara, sono scevre da ogni fronzolo o capriccio estetico: non contengono orpelli o abbellimenti ulteriori rispetto al necessario. Le architetture di de Chirico sono il frutto di una raffinatissima operazione di sottrazione, che riduce il tutto a dei volumi semplici votati all’essenza, che hanno a loro volta come risultato una percezione finale di elevatissima eleganza. Questo perché sono mossi come dalla necessità semplicemente di coprirci, di proteggerci, dal mondo circostante che avvolge l’emotività dei dipinti in una nuvola di mistero, dolore, sospetto, angoscia.

L’assenza dell’uomo nei suoi dipinti ha toni pastello e rossastri rinascimentali con la sola differenza che il Rinascimento risulta essere solo un sogno che lentamente sbiadisce sotto i nostri occhi. È come se una folgorazione divina, nell’animo del pittore, avesse dato come risultato un lascito demoniaco. La tensione del dietro l’angolo, per esempio, che si vede in molte delle sue tele, è contemporaneamente dolce e sinistra, lieve e lugubre, così come sono, per esempio, le note della canzone di Lucio Dalla, Viaggi organizzati (1984): “Io sono il cielo dietro l’angolo, sono un viaggio che farai: sono un progetto, sono un calcolo”. È proprio un vero e proprio “viaggio che farai” ma che, alla fine, non farai mai, infatti, il paesaggio di de Chirico. Si entra in una trappola, quasi teatrale, in un guscio che pare proteggerci, grazie allo scorrere colloso e magmatico del tempo, dal mondo esterno in quell’ora, eterna e dorata, del “meriggio alto” ‒ Effetto Città, Vincenzo Trione (2014). La gabbia sembra non contemplare spazi e indulgenze varie per le folle, per il caos, per l’imprevisto. Si passeggia in sicurezza ma, comunque, su sentieri rigorosamente già tracciati, all’interno delle opere del pittore. Tutto trascende e pervade, tutto “sgorga e sta”, come in un continuo “cloppete cloppete” di una poesia di Aldo Palazzeschi, intitolata La fontana malata (1909), senza che neanche ci sia una fontana, perché neanche per lei ci può essere spazio. C’è solo spazio per il tempo che è immobile, paralizzato, quasi ipnotico, per quelle “estati che non portano da nessuna parte” tanto care a Riccardo Milani e Domenico Starnone, come le definiscono nelle loro opere, rispettivamente in un film e in un libro, intitolati Auguri professore (1997) e Solo se interrogato (1997). Il viaggio è solo possibile dentro se stessi e mai altrove: i treni, per esempio, sembrano non essere treni ma pensieri che fuggono attorno ai quali, osservandoli, interrogarsi sul senso della vita e sull’assenza, come nelle esistenze accade, di un punto di arrivo o di partenza.

Giorgio de Chirico, Canto d’amore, 1914. MoMA, New York

LA CONTEMPORANEITÀ DI DE CHIRICO

Tutto quanto avvolge le opere di de Chirico sembra non avere paternità ‒ dalle architetture ai monumenti, dalle strade desolate ai manichini ‒ poiché, questa, lascerebbe una traccia, un indizio, una tendenziosa prova inconfutabile della mano e del passaggio dell’uomo che ‒ e questo trasuda fortemente dalle opere ‒ de Chirico tenta di escludere completamente: per lo meno in quanto fautore, lasciando spazio solo alla vittima (di se stesso). Le ombre nei quadri, infatti, per esempio, sembrano possedere la potenza per poter lasciare un’eredità, sebbene nella loro evanescenza, assai più definitiva che gli uomini stessi che stancamente se le trascinano dietro. “Siamo di passaggio”, sembrano sussurrare; e ciò che, forse, ha una, seppur minima, probabilità di rimanere eterno, è solo il nostro ricordo, il nostro pensiero, il nostro sogno, le nostre proiezioni: le nostre ombre, appunto. Gli spettri di noi stessi.

La città di de Chirico viaggia a un ritmo che si srotola scandito su corde di flemmatica “non perdonabilità”, al pari di quelle che viviamo oggi, in cui, proprio noi, pur nell’illusione di aver creato il mondo e di averlo plasmato a nostro comodo, sembriamo gli intrusi, gli ospiti indesiderati. L’inadeguatezza che si percepisce è stonata ma armonica, respingente ma inclusiva, come quelle delle nostre città del contemporaneo in cui gli unici percorsi possibili e che garantiscono una sicurezza sono quelli interiori e non quelli interni. In una metafisica che tange sempre di più quell’Abitare lo spaesamento, Chiara Torrente (2015) e lo “Unheimlichkei” (il “Raccapricciante” nel pensiero di Martin Heidegger) che, oltre a essere materia teorica, a oggi, purtroppo, diventa sempre di più materia di vita da cui speriamo di liberarci, nella realtà, e di rifugiarci nell’angoscioso ma rassicurante mondo di de Chirico e dell’arte.

‒ Luca Cantore D’Amore

LE PUNTATE PRECEDENTI

La vita fantasma. Un viaggio emotivo nel segno dell’arte

La vita fantasma. Munch e i luoghi della dolce inquietudine

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati