La vita fantasma. Le periferie urbane di Mario Sironi

Il nostro viaggio nelle grandi opere della storia dell’arte prosegue con i dipinti di Mario Sironi. Scorci urbani di incredibile attualità, che innescano una serie di rimandi agli scenari delle città contemporanee.

Quando Lucio Dalla, nel 1979, scrive quell’immenso capolavoro intitolato Anna e Marco, ambienta quella che forse è tra le più magiche storie d’amore del secolo scorso, espresse in musica, in una periferia. E lo fa con la naturalezza del “giusto”, con la scorrevolezza di chi, per ambire a spiegar bene ciò che accade dentro alcuni luoghi del cuore, dentro alcune località dell’anima, non poteva che immaginare così lo scenario, le quinte, il palcoscenico, delle emozioni in corso. Quella di Anna e Marco è una periferia senza speranza per chi la abita, senza sogni da coltivare per chi vi è costretto, senza ambizioni che possano trovare un binario su cui correre per chi vi è destinato a crescerci, se non quello su cui affannarsi per scappare. La vita, in Anna e Marco, gira tutta quanta attorno a un tavolo da biliardo; un tavolo da biliardo faticoso, lento, ostruito da un ubriaco addormentato da sempre su una buca, dove le biglie non rotolano perché ingabbiate da un panno lercio. Un panno unto, strappato, macchiato delle stesse macchie da sempre impossibili da lavare via, il cui tentativo di pulizia, ormai, è svanito anch’esso da anni. Sbiadito il tentativo: sbiadito il futuro. È una sindone la periferia di Anna e Marco. Una sindone con macchie di birra, olio andato a male, caffè bollente versato. L’equivoco più grande, poi, che ruota attorno al testo della canzone, è quello per cui, per anni, e tutt’oggi ancora, si intendono come protagonisti della canzone i due amanti e non, come invece dovrebbe essere per intendere pienamente il dramma sostanziale che avviene, i crudi e spietati paesaggi che avvolgono l’insicura Anna e il goffo Marco. Tutta la scena, infatti, a ben perlustrare il dolce e incolpevole squallore descritto, ha altri protagonisti. E sono ben due. Non Anna, non Marco, ma il loro scenario interiore, in primis, e, soprattutto, in secundis, lo scenario (che non è il “loro”) che li circonda. Ciò che avviene di importante in Anna e Marco, infatti, è ciò che avviene dentro Anna e Marco e fuori di Anna e Marco. La campagna inoltrata, lontana anni luce dal mondo raggiungibile, trova posto dentro i due sprovveduti giovani che, amandosi, senza accorgersene, abbattono le barriere del disagio con potentissima noncuranza. Con inconsapevolezza, rispetto alla loro dignitosa miseria, dunque, sia Anna sia Marco vincono la disperazione della periferia, che sia urbana o metropolitana non importa, attraverso la centralità del sentimento che rende, non immuni, ma sicuramente meno “perimetrali” le loro vite grazie al subentrare, all’erompere spontaneo del sentimento più centrale, globale, universale al mondo. L’amore vero risulta essere vero, analogo, medesimo, in periferia così come al centro di Londra o di New York.

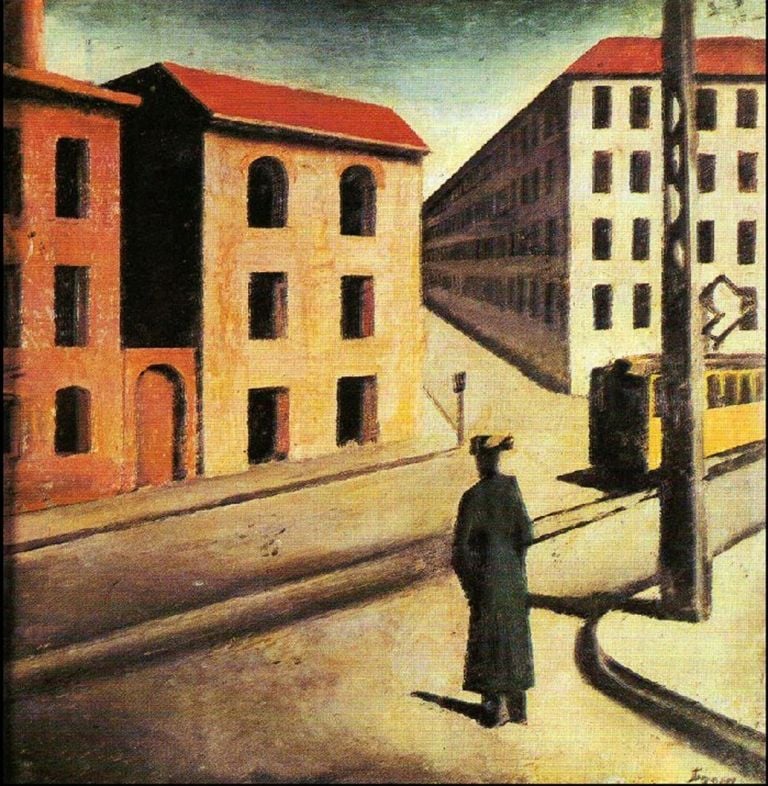

Mario Sironi, Paesaggio urbano, 1922

LE CITTÀ DI MARIO SIRONI

Un mio vecchio professore del Politecnico di Milano, Giampiero Bosoni, egregio e raffinatissimo storico dell’architettura, un giorno, in classe, alla sua prima lezione, non ricordo in merito a quale argomento ‒ forse all’Architettura Brutalista ‒ per spiegarci il senso d’alienazione di alcuni luoghi, ricordo nitidamente che, come un monito tuonante, ci disse: “Facile è, ragazzi, amarsi alle Maldive. Proviamo invece qui a innamorarci: tutto diventerà più difficile!”. Ecco dov’è la difficoltà, il disagio, il terribile, nella storia di Anna e di Marco dunque: nella difficoltà, finanche di amarsi, derivante dallo scenario alienante che li circonda. Quegli scenari la cui esistenza rende felici solo per il fatto di non appartenervi, di avere casualmente e immeritatamente sfangato questa, come eventualità, il poter pensare di non esserne vittime.

Se c’è un un’immagine ‒ anzi, un immaginario! ‒, dunque, che potrebbe riportarci a questo strazio, a questa piattezza estetica, a questa sciagura del paesaggio, a questo scempio urbano, pur senza colpevolizzarlo ma solo descrivendolo analiticamente e con una patina di terrore, è certamente quello di Mario Sironi: come Lucio Dalla, uno degli artisti più affascinanti e convincenti del Novecento e che, mai come in questo periodo forse, a causa dell’immobilismo paralizzante imposto dalle apocalittiche privazioni del Covid-19, ricorre nei nostri cuori e nei nostri animi turbati.

In uno sconosciutissimo libro di Lorenzo Montano (Viaggio attraverso la gioventù, 1959), la periferia è descritta come un luogo alienante in cui le persone non hanno nulla da pretendere dalle loro stesse esistenze e in cui tutto ciò che è, e sarà, sembra non interessare in primis agli abitanti stessi. Il senso di “nulla a pretendere”, il sentimento di “disinteresse nei confronti del futuro”, di diffidenza circospetta per il circondario, di sospetto verso il progetto dei propri giorni, delle proprie ore, finanche dei propri attimi, è ciò che maggiormente emerge dalle tele di Mario Sironi, tendendo a quel sentimento di perdizione, confusionale e disorientante, che stride con l’ordine schematico e alienante delle architetture della provincia (in)esplorata. Dalle vedute di Sironi ci si sente costretti in una gabbia di ordine fobico, ossessivo, che diventa quanto di più distante possiamo immaginare dalla libertà. Addirittura i pensieri, per definizione sconfinati e volteggianti, in Sironi sono accartocciati su loro stessi, sono sedati come leoni dentro uno zoo di quart’ordine, sono monchi, impossibili. Lunghi squarci di prospettive grigiastre, pastello, neutrali e impersonali, si alternano a muri piatti, divisioni ignobili, pennacchi d’aziende imponenti e sovrastanti, che hanno a che fare con la progettazione finanche del modo in cui, chi li abita, dovrebbe viverli questi posti.

In un atteggiamento che oggi potremmo definire da “proto Corea del Nord”, tutto è schema, definito, nitido ma non per questo chiaro, efficace ma non per questo distensivo, pensato ma non per questo ragionato. Tutto sembra fuoriuscire da un progetto che non tiene conto dei sentimenti, che abbiamo visto ipotizzare da architetti del calibro di Antonio Sant’Elia, quando si pensava erroneamente che il progettare maniacalmente gli spazi per l’uomo avrebbe significato progettare l’uomo stesso, migliorarlo. Mentre, a ragione, guardandoci indietro, ci siamo accorti di quanto, questo intento ‒ supponiamo in buona fede ‒ abbia significato soltanto farlo oggetto, prodotto, “consumatore” (come diceva Pierpaolo Pasolini), vittima. L’umano è trattato come ente, come cubo di Rubik, non criptico, ma dalle facili risoluzioni: dunque con meno facce da far combaciare. Tutto è effetto di una causa ricercata in ragioni sbagliate: ovvero, nell’ipotesi che la vicenda dell’animo umano, delle sue sensazioni, dei suoi sentimenti, terrori, paure, ambizioni, gioie e dolori si possa risolvere con un meccanismo di domanda e risposta, di esigenza e conseguenza.

Mario Sironi, Paesaggio urbano, 1921

LE PERIFERIE DI SIRONI E LA MANCANZA DI NOVITÀ

La panoramica su tutto questo Sironi la fa sorvolando il problema, conficcandovisi all’interno con il dolore del costernato, dell’allibito, dell’avvilito, dell’affranto. La stessa afflizione che ci può attraversare quando, a causa delle stesse ragioni ricercate in luoghi del progetto sbagliati, si osservano alcune cellule ‒ anzi, dimensioni, soluzioni ‒ abitative realizzate da Le Corbusier quelle rare volte in cui era preso da arroganza progettuale, e che ritroviamo anche, per esempio, tutt’oggi, allo Zen di Palermo, nel Ferro di cavallo a Perugia, o nel progetto fallimentare di Franz di Salvo delle Vele a Scampia. Tutti progetti, tra le altre cose, carenti da molti punti di vista e, soprattutto, nella penuria assoluta di attività commerciali all’interno delle mura dei palazzi, a quota della strada. La città non è un formicaio vitale, dunque, un brulicante avvenire di cose, un luogo di scambio di merci, anime, prodotti, ma un non luogo (per dirla con Marc Augé) del terribile, dell’assenza di novità.

Ecco, infine, il vero dramma che le vedute di Sironi portano con sé: la mancanza del nuovo. Novità che aveva fatto grande il Paese con il Miracolo della Croce a Rialto di Vittore Carpaccio (1496) e, ancor prima, con Effetti e allegoria del Buono e del Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti (1338), ma che poi è sbiadita, si è sgretolata nella lavatrice putrida e alienante del progresso (regresso).

Mario Sironi era testimone, insomma, seduto sul biliardo, delle macchie e degli aloni che il nostro Paese stava generando senza neanche, forse, saperlo e immaginava, probabilmente, nel suo profondo più remoto, che, come sussurrava Lucio Dalla, “dall’altra parte della luna, l’America”, non fosse poi così “lontana”; o che, perlomeno, “anche se a guardarla potesse far paura”, ci “sorridesse”.

‒ Luca Cantore D’Amore

ACQUISTA QUI la biografia di Mario Sironi

LE PUNTATE PRECEDENTI

La vita fantasma. Un viaggio emotivo nel segno dell’arte

La vita fantasma. Munch e i luoghi della dolce inquietudine

La vita fantasma. De Chirico e le sue città paralizzate

La vita fantasma. Edward Hopper e l’amputazione del nostro tempo

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati