Gonzalo Borondo stravolge la Tempesta Gallery di Milano. Intervista all’artista

L’artista spagnolo sfida il concetto tradizionale di monumento e affronta le contraddizioni dell'iconoclastia contemporanea nel suo ultimo progetto “Tempo Perso” pensato per la galleria milanese. Lo abbiamo intervistato

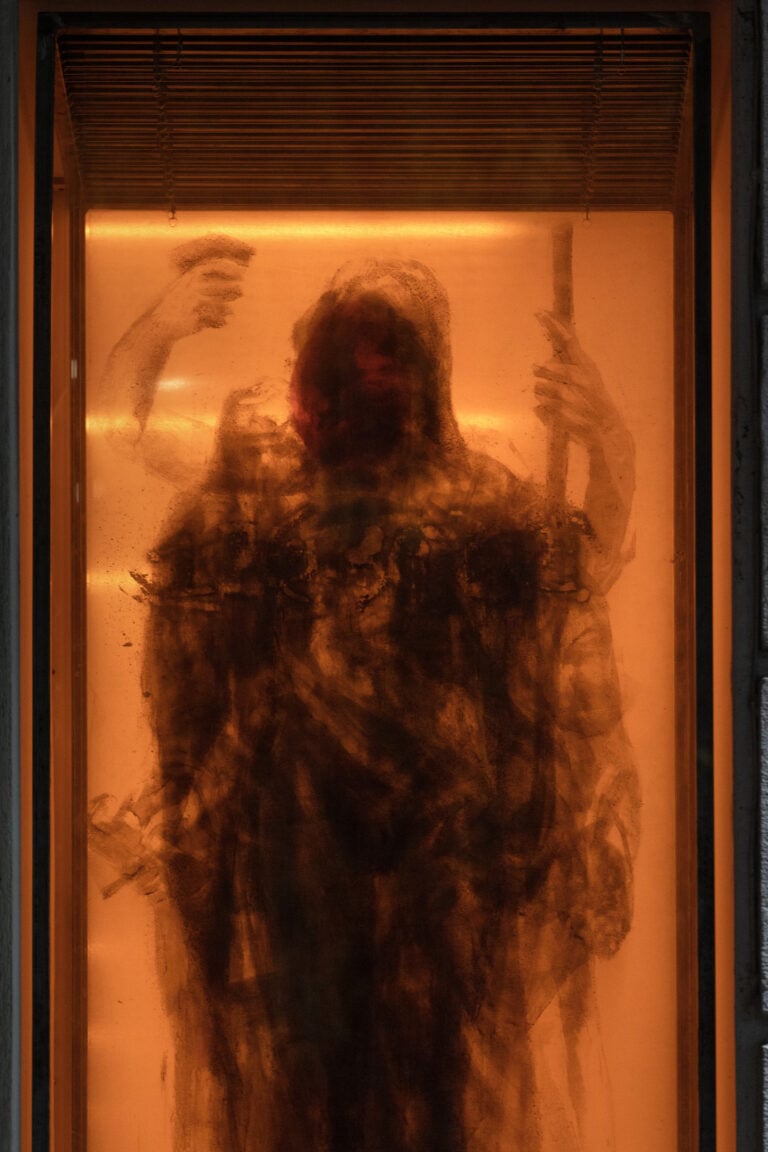

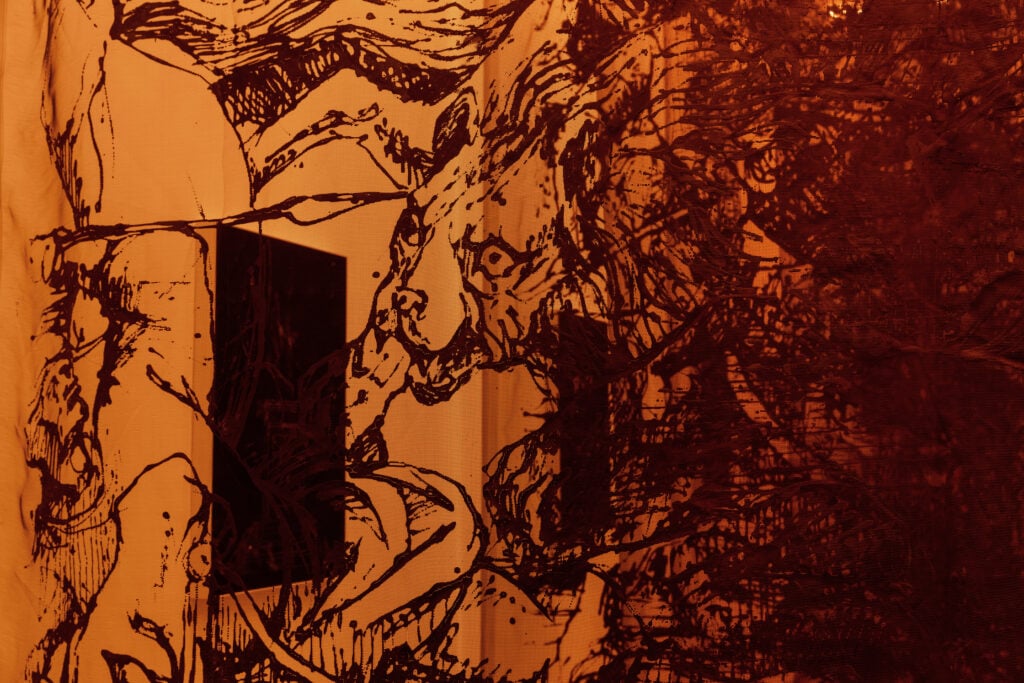

“Mi preme l’idea di confrontarmi su come viviamo il nostro tempo e su come ci rapportiamo con il passato”. Con queste parole Gonzalo Borondo (Valladolid, 1989) presenta il suo ultimo lavoro Tempo Perso, un progetto installativo pensato appositamente dall’artista spagnolo per la Tempesta Gallery di Milano che ha appena inaugurato la sua mostra nei propri spazi completamente revisionati: un invito di Borondo a esplorare nuove prospettive sull’idea di lascito e la sua relazione con il “futuro”, affrontando il tema della damnatio memoriae e dell’iconoclastia. Ne abbiamo parlato con lui.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Intervista all’artista Gonzalo Borondo

Siamo in un periodo storico in cui il monumento è oggetto di interesse da parte della cronaca e della politica, divise tra cancellazione di una certa cultura e della sua riappropriazione in altri termini. Cosa pensi del dibattito in corso?

Dal mio punto di vista siamo figli di una cultura, di una serie di simboli, forme, concetti, luoghi: non credo sia produttivo eliminare questo aspetto, resta importante individuare quale di questi elementi possieda ancora un valore aggiunto per la società e quali invece siano da superare o sui quali riflettere. In questo dibattito così attuale mi interessa concentrarmi anche sul valore della tradizione artistica che ci è stata lasciata.

In che modo?

Al di là delle simbologie, esistono ricerche e raffinatezze anche formali che, oltre a raccontare storie (siano esse religiose, politiche o di dominazione), ci aiutano a comprendere anche il valore intrinseco che caratterizza il modo in cui è costruita la società in accordo o meno con le proprie tradizioni, con l’immaginario, generando una parte sostanziale di noi stessi, rifiutarlo sarebbe un pensiero piuttosto adolescenziale, poiché è esattamente in quel momento che scaturisce l’emancipazione “dai padri”, dalle origini.

Che cosa è importante salvare di questo processo?

È importante non tanto quell’atto di ribellione, ma il processo successivo che mira alla rivisitazione ed elabora il miglior modo per poter andare avanti, anche a fianco di quella catena che da un lato non ci lascia andare e dall’altro diventa un saldo piedistallo sul quale poter costruire.

In che modo tutto questo poi trova corpo nell’arte?

Mi interessa una riflessione su come l’essere umano abbia sempre avuto difficoltà ad affrontare la propria natura e quindi abbia generato discorsi complessi e artistici, ma è proprio nelle opere che ha voluto preservare la propria immagine e così avere la sensazione di poter sfuggire alla propria morte. Questo tema ripercorre tutta la storia dell’uomo, e alla fine si crea una sovrapposizione di eventi storici, stratificazioni sociali e politiche, che convergono in un conflitto interno, alimentato dalla ricerca di una vana gloria nella quale c’è l’illusione di sopravvivere.

A cosa può portare tutto questo?

Specialmente oggi, siamo legati alla macroproduzione di immagini di noi stessi, costruiamo costantemente il nostro “busto” attraverso la nostra presenza sui social, quando in realtà stiamo solo perdendo il centro della nostra stessa esistenza per momenti da condividere.

La tua mostra, dal titolo “Tempo perso”, riflette proprio sulla liberazione dal passato e dai suoi monumenti. Quale messaggio ti preme veicolare attraverso questa nuova azione artistica?

Mi considero un artista, non ho la capacità di influenzare o di condizionare, questo è esattamente il ruolo dei monumenti: impongono un messaggio di un momento specifico al futuro. Lo trovo un atteggiamento estremamente arrogante, i tempi e le situazioni cambiano e identificare fisicamente tramite bronzo o pietra un ideale genera qualcosa che crea un peso sui cittadini o rischia di far diventare la statua anonima o invisibile agli occhi della maggior parte degli abitanti delle città. Ma è altrettanto interessante anche riflettere su come viviamo la città e gli elementi che ne sono parte integrante.

Come ti confronti con queste realtà?

Mi preme l’idea di confrontarmi su come viviamo il nostro tempo, come ci rapportiamo con il passato e come questi retaggi – comunque costruiti, tra sovrapposizione e stratificazione, spesso anche giustificati e raccontati attraverso l’arte – definiscano una continuità. La mia ricerca si rivolge a questo processo di studio e analisi e non alla rottura totale con il passato, anche perché spesso in realtà la rottura è solo illusoria.

Dal punto di vista artistico, in che modo hai dato un’applicazione pratica a questi concetti?

Il mio modo di lavorare è quello di creare ambienti e atmosfere emotive. All’interno dello spazio della galleria è sempre complesso stabilire un dialogo, spesso si instaura un monologo tra l’universo dell’artista e l’universo dell’artista. Per questo motivo, trasformare lo spazio e abilitare un percorso nel quale convivono una serie di elementi che costruiscono un racconto totale e immersivo, è prioritario. Mi interessa offrire un percorso dove si genera un’esperienza emotiva attraverso cui si può arrivare a un pensiero e, nel migliore dei casi, lasciare una sensazione o una sorta di traccia dentro la memoria dello spettatore.

Claudia Giraud

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati