Rebecca Horn e la meccanica del corpo. Grande mostra a Monaco di Baviera

La Haus der Kunst di Monaco di Baviera ospita la grande retrospettiva di sei decenni di carriera, fra questioni sociali e la sovrapposizione dei confini tra natura e cultura, tecnologia e capitale biologico, umano e non umano

Esponente della scena artistica femminista legata alla body art già dagli Anni Sessanta, che ha allontanato il corpo femminile dalla scontata associazione con la natura e la maternità, l’opera di Rebecca Horn (Michelstadt, 1944) è concettualmente apparentabile a quella di altre artiste che hanno utilizzato la sperimentazione e la performance, quali Marina Abramović, Yoko Ono e Valie Export. La mostra di Monaco, attraverso un’esaustiva selezione di opere, ripercorre tutte le fasi e le sfumature di una carriera artistica caustica e poliedrica, che dalla causa femminista è passata alla riflessione sul rischio di una deriva tecnologica che possa mettere in secondo piano l’umanità. Ritenendosi principalmente una coreografa, il concetto della danza e quello più generale del movimento sono la base di gran parte dei suoi lavori, grafica e scultura comprese. Inoltre, attraverso la performance, la sensualità del corpo in relazione all’ambiente è un altro elemento centrale della sua produzione artistica. Una mostra d’arte e di pensiero, che racconta una delle artiste più eclettiche della nostra epoca.

Il corpo secondo Rebecca Horn

I corpi nell’opera di Horn si offrono come scrigni per gli oggetti più svariati – piume, corni, ventagli, matite – e l’artista gioca con l’idea d’incorporazione; i suoi primi lavori su carta negli anni Sessanta, e le performance e i cortometraggi degli anni Settanta, sono caratterizzati dallo studio delle possibilità di estensione del corpo, studi che è a sua volta una riflessione di tipo comportamentale che abbraccia il gesto estetico, la costrizione femminile, le proprietà meccaniche del corpo inclusa la torsione, e una irresistibile attrazione per il volo. Le sculture di Horn ci costringono a pensare al corpo in modo cinetico o in relazione a movimenti ripetitivi. I suoi corpi estesi da artistiche “protesi” sono un commento alla natura piuttosto che una sua simbolizzazione; Horn immagina un’architettura del corpo che parte dalla matriarcale possanza della geometrica Art Nouveau di area austro-tedesca, nella quale inserisce elementi di disturbante delicatezza surrealista, necessaria per esprimere una malcelata sensualità, non tanto del corpo quanto della mente. Lo spingersi oltre, quasi o ogni costo, è il perno di un’arte che racconta come i corpi si trasformano in altri corpi. In questo senso, Paul Delvaux è un riferimento iconografico abbastanza evidente.

Non paghi di offrire solo inversioni di genere, meccanismi per l’arte umana, casualità per gesti intenzionali, come ha scritto anche Nancy Spector, le “macchine” di Horn si avvicinano nello spirito alle tecno-femministe radicali descritte da Donna Haraway, che si appropriano della tecnologia “maschile” per i propri fini di emancipazione. Le sue opere di quei decenni impegnati e controversi riecheggiano la pugnace dialettica rivoluzionaria di Jean Sorel, ripensata però in chiave femminista, nella medesima paradossale misura in cui Ronald Reagan ha riletto la politica economica di John Kennedy. Scherzi e ricorsi della Storia che intessono architetture di pensiero purtroppo mai abbastanza considerate ma le cui intuizioni avrebbero invece potuto essere utili se comprese in tempo.

La meccanica dell’arte nell’opera di Rebecca Horn

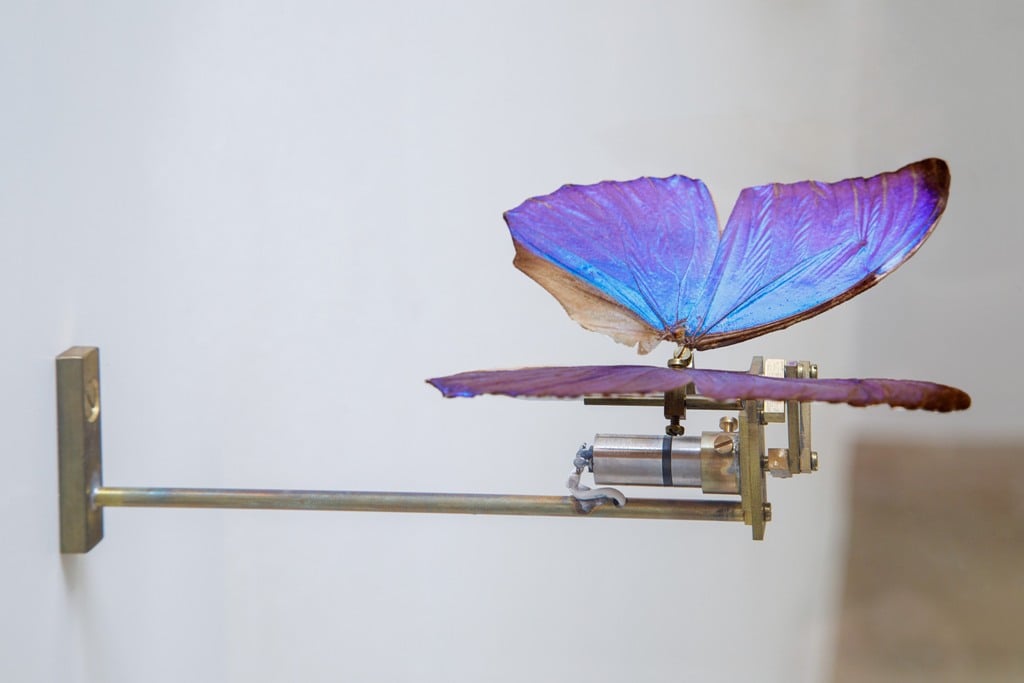

Con teutonico amore per l’ingegneria di precisione, dagli anni Ottanta Horn si interessa alle macchine-installazione che gradualmente hanno sostituite le “protesi artistiche” con cui estendeva il corpo umano, e sono divenute esse stesse forme di vita intelligenti, che creano arte in assenza dell’essere umano. Viene così considerata la possibilità di un progressivo decentramento dell’umanità, un abisso che sarà riempito da altri esseri autonomi, frutto di una progettazione meccanica non priva di una sua estetica, tuttavia non sempre facilmente controllabile. La stessa artista ha definito le sue macchine “attori malinconici che recitano in solitudine”, in attesa di un improbabile Godot che spezzi l’incantesimo meccanico, kafkianamente ossessivo e ripetitivo. Dagli anni Novanta Horn sviluppa le sue tipiche installazioni spaziali immersive, in cui decostruisce e rimette in scena la musica, proprio come trae ispirazione dalla danza, tradotta in una coreografia astratta piena di poesia e grazia. Di quel decennio, The Tower of the Nameless (1994) una delle opere più importanti di Horn che tratta della storia e delle sue catastrofi, come la guerra, lo sfollamento e la morte. è una grande installazione tipica del lavoro di Rebecca Horn degli anni ’90, che esplora la cultura della memoria. L’ossessiva e ripetitiva campionatura del suono dei violini esprime emozioni umane come tristezza e impotenza.

Altre caustiche osservazioni emergono da Circle for Broken Landscape (1997) installazione ispirata al pendolo di Foucault, ironizza sulla pretesa dell’umanità di misurare la portata degli elementi naturali inseriti nell’ecosistema; una grandezza, anche spirituale, probabilmente troppo estesa per rientrare nel calcolo matematico. Tuttavia, secoli di sfruttamento della natura hanno portato al collasso degli ecosistemi. L’installazione ricostruisce l’armonia perduta, auspicando un ritrovato Eden.

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Il cinema di Rebecca Horn

L’interesse di Rebecca Horn per la sperimentazione cinematografica data dagli anni Settanta, decennio di radicalismo in cui anche la pellicola si fa tagliente e stridente come una lama metallica. I primi cortometraggi hanno il corpo come soggetto, nella fase della malattia (di matrice autobiografia perché a fine anni Sessanta l’artista soffrì di problemi polmonari), con la guarigione come desiderio e ossessione. attraverso corna, piume e ali il corpo diventa una creatura mitica, una Fenice che si autorigenera. Opere da cui emerge il concettualismo del corpo ispirati ai coevi lavori di Bruce Nauman. Con la maturazione della sua carriera artistica, anche il cinema di Horn subisce una metamorfosi, e assume un carattere più letterario.

Con Buster Keaton ben impresso nella mente, Horn confeziona pellicole dalle narrazioni surreali e tragicomiche, per lo più ambientate in spazi ristretti o isolati, fra cui un appartamento di New York, una villa nella campagna italiana, un ospedale psichiatrico. Storie e scenari al limite del verosimile, che traboccano di elementi di distorsione. Molteplici le sue fonti di ispirazione, a cominciare dal cinema d’autore: ad esempio, le atmosfere di Ultimo tango a Parigi sono citate nel disturbante cortometraggio Der Eintänzer (1978), dove una lezione di danza è sfiorata dalla tragedia della morte. Un cinema che odora d’alchimia, dove la vicenda narrata è il pretesto per un’indagine del corpo, questa volta a carattere più ecletticamente filosofico, indagando il posto dell’individuo nell’universo.

Niccolò Lucarelli

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati