Dialoghi di Estetica. La metafotografia del trentenne Alessio Pellicoro: intervista

C’è una immobilità temporanea nelle immagini del giovane artista tarantino che unisce nella sua pratica l’idea di processo, a un approccio dal basso. Ci ha raccontato il suo modo di operare in questa intervista

Formatosi presso l’Istituto Europeo di Design di Roma e ISIA di Urbino, Alessio Pellicoro (Taranto, 1994) sta perfezionando la sua pratica fotografica avviata ormai da quasi un decennio. Punto di partenza per le sue attività è stato il ritrovamento di alcune macchine fotografiche analogiche ormai in disuso appartenenti a suo padre. Numerosi suoi lavori sono stati pubblicati su diverse riviste nazionali e internazionali: Phroom mag, Photocaptionist, Conceptual Project, Life Framer, Ombra Magazine,Yogurt Magazine, C41 Mag, Urbanautica, Perimetro, Vogue, Il Fotografo, GUP. Ha esposto le sue fotografie in mostre collettive e personali in Italia e all’estero. Nel 2020 ha dato alle stampe con il duo di Dito Publishing il suo primo libro, Abisso. Presso Palazzo Re Rebaudengo, Guarene (CN) si è tenuta la sua ultima mostra personale Accepting the Void. Attualmente Pellicoro è al lavoro insieme a studiofaganel, la galleria che lo rappresenta, per lo sviluppo del progetto “L’altro Deserto Rosso”, esposto per la prima volta con la sua personale presso l’Istituto Italiano di Cultura di Montréal a ottobre 2023. Questo dialogo porta in primo piano alcuni dei principali temi alla base della pratica fotografica di Pellicoro: il rapporto con la realtà, l’inclinazione metafotografica, il ruolo della immobilità e del movimento, l’approccio testimoniale.

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Il tuo modo di fare fotografia rivela due tratti che lo caratterizzano: è in gran parte orientato da un approccio dal basso e dalla possibilità di rendere manifesti i modi del suo svolgimento.

Associo entrambi alle possibilità narrative, perché penso che tutti i soggetti che fotografo possano raccontare qualcosa e questo può avvenire in più modi. Un risultato che, da una parte, si deve alle cose, ai paesaggi, alle persone che saranno nello scatto; dall’altra, esso è profondamente legato al mio interesse a usare la fotografia anche per mostrare quello che faccio, permettendole di dar voce (o per meglio dire, forma e segno) a un inconscio fortemente condizionato e alterato dalla realtà che va manifestandosi al mio cospetto.

In termini operativi, come pensi si traduca questa tua inclinazione metafotografica?

Mi affaccio alla realtà e mi metto all’opera facendo molta attenzione a quello faccio, provando persino a osservare dall’esterno: una opzione che naturalmente non c’è poiché evidentemente limitata. Ma ci provo lo stesso a farlo, consapevole di filtrare la realtà con la mia presenza divenendo l’unità di misura con la quale misurarla e al contempo misurarmi. Questa, in fondo, è la questione di base della fotografia: quello che si fa con essa comporta comunque la presenza di un filtro, la cui sagoma combacia con la nostra forma.

Spesso nelle tue fotografie risalta qualcosa come una ‘immobilità temporanea’: sembra che nonostante tu miri a restituire fermezza e fissità, esse siano un esito solo temporaneo.

In generale, penso all’immobilità come se fosse una sorta di capacità sovrannaturale di fermare il tempo in una immagine, circoscrivere il mondo e la sua storia all’interno di un riquadro bidimensionale che posso custodire, collezionare, far mio, possedere. In un frame c’è infatti il mio impegno ‘assolutistico’ a racchiudere la storia di un momento, ammettendo comunque che si tratta pur sempre di uno degli infiniti momenti che io ho scelto di isolare. Una scelta dettata da me, da quello che sento, dal rapporto con la realtà che in qualche modo è un invito a compiere alcune scelte piuttosto che altre. Scelte che in fondo sono la risultante di una continua mediazione tra me e il cosmo.

Quanto è influente il rapporto con la realtà?

Nella mia pratica ho sempre cercato di individuare un punto saldo al quale aggrapparmi, ossia il fulcro del lavoro. Provando a esercitare entro i suoi limiti un possibile sguardo retrospettivo, ti direi che quel punto imprescindibile sia in fondo la possibilità di ottenere una testimonianza, insieme a quella di dichiarare il mio dovere e la mia responsabilità in qualità di testimone. In questo senso, l’immobilità – che naturalmente trova una forma anche nell’immagine e nella sua composizione – deriva perciò dai miei tentativi di riuscire in un contatto con la realtà.

Da un punto di vista pratico, in che cosa consiste questa mediazione?

La mia voglia di essere parte della scena si mischia con la necessità di evitare di contaminarla, di cercare una neutralità che spesso, però, può risultare un esito irraggiungibile poiché già la mia presenza è significante di contaminazione. Si tratta di equilibri e, in fondo, anche di lasciarmi stupire.

Come ti poni per riuscire a ottenere questi esiti?

Il punto di partenza è la meraviglia che proviene direttamente dalla realtà. È decisiva perché penso che sia proprio quel suo livello iniziale, il porsi di ciò che sta davanti all’obiettivo, a essere l’origine del lavoro e non tanto le mie pretese o la mia presenza. Io tendo infatti a tenermi il più possibile alla larga. Conservo un ruolo attivo di testimone della scena per alterarla il meno possibile, a meno che non sia proprio la mia intenzione alterarla attraverso la mia influenza.

Tu hai anche una grande attenzione per i colori, per i modi in cui la luce li sottolinea e li trasforma – penso in particolare ai tuoi progetti a Roma, nella zona della Garbatella, e a Bangkok. Da entrambi risulta che ti metti di fronte al soggetto e ti adoperi per fare primeggiare le tinte, la luce, le sfumature.

Si tratta soprattutto di lasciare spazio all’autonomia della luce. Quella potenza cromatica che hai colto è offerta dal soggetto che provo a catturare con la fotografia. Ma da subito c’è la mia attenzione che viene catturata prima di tutto proprio da quel rapporto naturale che c’è tra la le cose, gli ambienti, gli spazi e la luce. Il mio compito è provare a comprenderlo e riuscire a restituirlo. Cercare di arrivare alla sorgente di quelle vibrazioni per poi riuscire a renderle in quelli che credo siano anzitutto i modi delle atmosfere. È una questione di tonalità, di sensazioni e pentagrammi cromatici che possano poi dargli una forma visiva funzionale a trasportare un frammento di identità che ho prelevato sul posto.

Per la riuscita della tua pratica mi sembra che anche l’ordine abbia un ruolo importante, benché esso possa anche essere il frutto di come stanno già le cose nella realtà.

È una questione molto importante per me, hai ragione. Fino a quando è controllabile ne condivido gli sviluppi: un po’ come se la fotografia potesse essere sia una lente di ingrandimento per il soggetto e i dettagli che ritrae, sia il modo che ho per parlare anche di me. A volte, però, l’ordine è una gabbia.

Che cosa vuoi dire?

Che quella dell’ordine è una questione anche molto delicata. In alcuni casi vivo l’ordine, quale frutto del legame tra fotografia e vita quotidiana, come un limite. Ma non è tutto. Perché lascio che possa comunque influenzarmi ammettendo quella che penso possa essere, tra le altre, “la responsabilità della fotografia” di parlare anche di me, oltre che di dare forma organizzata (o almeno la mia versione) all’entropia che mi si pone dinnanzi. Lotto perennemente con l’ossessione di riuscire a controllare ciò che accade, nel mio quotidiano e all’interno di ogni frame… La macchina fotografica si trasforma quindi in un dispositivo che riordina, talvolta esercitando su di me un controllo davvero spropositato. Ma col tempo sto imparando a conviverci. Credo che anchequesta ossessione possa essere direzionata lì dove serve per rendere la mia fotografia un forziere di gemme che, nel bene e nel male, parlano di me.

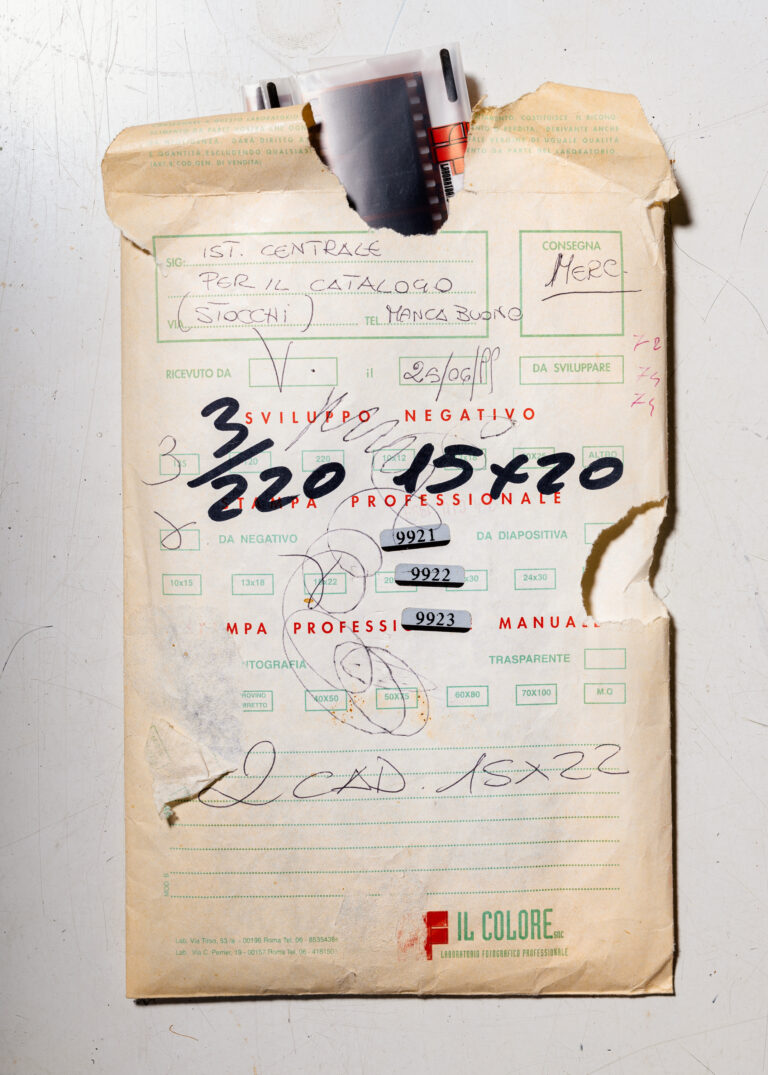

Il progetto “Nel quasi invisibile” che hai svolto presso l’ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione a Roma rivela anche il tuo vivo interesse per la natura degli archivi.

È vero. Anche perché mi sono subito interessato proprio al ruolo dell’ordine. Durante il progetto da ICCD mi sono reso conto di come esso si leghi alle possibilità di un dialogo: da subito con il disordine, ma poi anche con l’ordine di qualcun altro. Allo stesso tempo, quel progetto mi ha permesso anche di riconoscere che quella della memoria è sostanzialmente una faccenda di materiali e di volumi oltreché di equilibri.

Quale idea ti sei fatto dell’archivio nel corso delle tue indagini?

Penso all’archivio come se fosse il nostro estremo tentativo di poter abbracciare il tempo, un modo per dichiarare persino la nostra aspirazione a essere immortali. Ma lavorare su un archivio è anche un invito a riflettere oltreché sui materiali su tutte quelle attività che servono per organizzarli. La manodopera utile ai fini di gestire un archivio e proprio ciò che determina l’esistenza dell’archivio stesso. L’assegnazione degli spazi, l’utilizzo e la manutenzione della strumentazione archivistica, l’esperienza e le capacità del personale addetto alla consultazione ed alla conservazione del materiale contenuto al suo interno: sono soltanto alcuni dei numerosi organi che costituiscono l’apparato di un archivio. Impossibile farsi un’idea chiara poiché per quanto questo dispositivo si mostri solido, rigido ed organizzato, è in continua metamorfosi al suo interno e vivendolo ti offre la sensazione unica di viaggiare all’interno di un flusso continuo di energie che perforano il tempo in ogni sua dimensione.

Qual è l’aspetto che ti ha colpito di più?

In particolare, quello che chiamerei l’esauribilità degli spazi. All’inizio ti accorgi che i documenti, le fotografie, le carte non ci stanno più nei faldoni. Poi appare chiaro che anche i cassetti ne sono zeppi. A un tratto, risulta anche che l’archivio stesso è insufficiente e persino che le stanze dove si trova possono non bastare più e così neppure i nostri edifici. Anche i luoghi diventano perciò reperti e con l’andare del tempo appare sempre più chiaro che quel tentativo di fissare tutto, che risalta così tanto negli archivi, sia comunque vano.

Perché?

C’è un gran movimento, continuamente. E si tratta di una condizione che credo accomuni l’archivio alla fotografia. Anche se le foto sembrano fermare tutto, non va così. Perché, anche in questo caso, c’è una tensione tra una idea di ordine, la mia, che fatica a combaciare con quelle dinamiche proprie degli ambienti nei quali mi inserisco e provo a produrre immagini (che poi andranno accumulandosi in spazi di archivi altri). Ecco, tornando all’immobilità della quale parlavamo prima, tutto quel movimento rivela che essa è anche una sorta di compromesso: una mediazione tra il ritmo della vita che va per conto suo e il mero tentativo, il mio, di mostrarne qualche aspetto che poi parlerà di essa e in parte anche di me.

Davide Dal Sasso

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati