10 anni senza l’artista Renato Mambor. Lo racconta la moglie Patrizia Speciale

Intervista a Patrizia Speciale Mambor, a fianco dell’artista dal 1978, tra storie dell’arte, ricerca, pratiche innovative e un ultimo periodo estremamente fulgido. Mentre si celebra a Roma l’opera del maestro in una grande mostra di Tornabuoni Arte

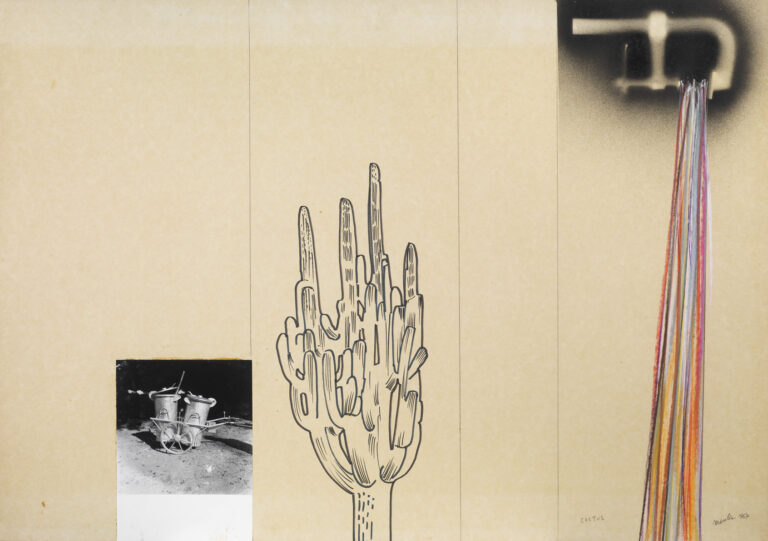

L’arte, il cinema, il teatro, il gruppo di Piazza del Popolo, le intersezioni mancate con la compagine dell’Arte Povera, il ritorno alla pittura negli Anni Ottanta e l’ultimo periodo. La galleria Tornabuoni Arte di Roma dedica una grande mostra a Renato Mambor. Il 18 settembre dalle ore 18 alle 20 negli stessi spazi si terrà l’evento Che nome gli daresti?, “inchiesta” dedicata all’Evidenziatore di Renato Mambor, che completa idealmente la retrospettiva organizzata per il decennale della sua scomparsa (e visitabile fino al 28 settembre). Per questa occasione abbiamo intervistato Patrizia Speciale Mambor, compagna dell’artista dal 1978.

L’intervista a Patrizia Speciale Mambor

L’Evidenziatore è il punto di arrivo di un percorso che Mambor aveva iniziato negli anni Cinquanta e Sessanta, e al tempo stesso rappresenta l’avvio della sua attività successiva, giusto?

Sì, ed è anche un punto di grande trasformazione nel percorso di Renato. Tutta questa operazione che lui chiamò Indagine fu riunita in un volume edito dalla Multipla nel 1975. L’Evidenziatore è in effetti un punto di arrivo e di ripartenza: nella mostra si è voluto quindi procedere cronologicamente scegliendo opere importanti, di diversi momenti.

Uno degli aspetti che mi ha sempre interessato dell’opera di Mambor – che lo accomuna anche ad altri protagonisti di quella stagione – è la sua capacità di essere transdisciplinare, di riuscire a fondere più linguaggi (arte visiva, cinema, teatro, letteratura). Una capacità che forse si è un po’ persa in anni recenti, non credi?

Da quello che mi ha sempre raccontato Renato, gli anni Sessanta sono stati un momento di grandissima curiosità. Si voleva rinnovare tutto, sia nell’arte che nella vita. Questa curiosità lo ha portato, a partire dalla domanda che veniva fuori dal lavoro, ad aprire sempre più lo sguardo.

Questa apertura dello sguardo porta alla scoperta e alla pratica del teatro lungo un decennio, dagli anni Settanta agli anni Ottanta.

Al teatro è arrivato in maniera naturale. Ripercorrendo le varie fasi, alla fine degli anni Cinquanta conosce Tano Festa, Cesare Tacchi, Sergio Lombardo, Mario Schifano, anche perché venivano quasi tutti dalla Tuscolana. Con Festa, Renato aprì lo studio, e cominciarono a realizzare gli ‘arnesi da falegname’. In quel primo momento, l’incontro più importante fu quello con Francesco Lo Savio: la sua ricerca sulla luce lo colpì moltissimo. Quindi queste prime opere (esposte in mostra) si chiamano proprio Oggetto 60: sono monocromi dipinti con smalto industriale, e sono appunto “aggetti” per prendere la luce reale. La nota propria di Renato è quella di inserire nell’opera le mollette da bucato, che testimoniano questa vena anche ironica e giocosa di ricerca sulla realtà.

Come si sviluppa questa ricerca sulla realtà?

In quegli anni, è fondamentale per lui e per il gruppo di Piazza del Popolo il lavoro sulla polarità e sull’oggettività, condotto con un linguaggio spersonalizzato. Questa ricerca portava a un’erosione della soggettività: il motto comune era “freddi nell’arte, caldi nella vita”. Soggettivo-oggettivo, vita-arte: è questa polarità che segna l’Uomo statistico, l’Uomo segnale, l’Uomo timbro, fino ai Ricalchi e a tutta la sua ricerca concettuale. Contemporaneamente, Renato seguiva i seminari di Alessandro Fersen e di Marco Guglielmi, che a loro volta si riferivano al metodo Stanislavskij (lì conobbe anche Paola Pitagora e divenne amico di attori come Claudio Previtera). Negli anni Sessanta lavora dunque soprattutto come pittore, ma al tempo stesso frequenta tutti i teatri e le cantine di Roma dove si conduceva all’epoca una grande sperimentazione, e questo lo porta – dopo aver lavorato nel 1969 anche con la fotografia – all’invenzione della Trousse: un parallelepipedo di metallo in cui possono entrare oggetti, ma anche esseri umani.

Infatti, un aspetto affascinante (e anche forse finora poco indagato) di questi anni romani è proprio ciò che accade nei tardi anni Sessanta: con la nascita e l’affermazione dell’Arte Povera, infatti, a partire dal 1967, tutti questi autori che stavano realizzando in quel momento opere estremamente avanzate vengono un po’, come dire, sorpassati a livello soprattutto comunicativo. Come hanno vissuto questo processo?

Pensa solo che nella prima mostra, Arte povera – IM spazio alla Galleria La Bertesca di Genova nel 1967, Renato c’era. Germano Celant lo portò a Genova, dove lo presentò alla galleria con cui poi lavorò alcuni anni. Poi si racconta che Celant si allontanò dai galleristi de La Bertesca e tagliò fuori dal gruppo alcuni artisti, tra cui Mambor.

La conseguenza è stata che molte ricerche che venivano condotte a Roma nella seconda metà degli anni Sessanta vengono di fatto quasi rimosse, per essere riscoperte molto dopo.

È così: non vengono conosciute. È un po’ quello che era avvenuto anche all’inizio del decennio, con l’identificazione di questo gruppo con la pop art: in quel caso, c’era un’influenza molto forte della comunicazione e del mercato dell’arte americani. Era una macchina potente, che non aveva il suo corrispettivo in Italia. La ricerca del gruppo di Piazza del Popolo possiede invece radici completamente diverse, che vanno ancora oggi approfondite. Per esempio, il lavoro che Renato conduce sul concettuale a partire dal 1967 è meno conosciuto: in quel momento, lui guarda la realtà attraverso quattro pertinenze (forma, colore, materia, movimento) e crea dei moduli intitolati Diario ’67: con questa modalità, va negli studi dei suoi amici più cari – Pino Pascali, Eliseo Mattiacci, Mario Ceroli, Fabio Mauri – e realizza con loro delle opere collaborative (Diario degli amici). Questi pannelli sono importanti perché esprimono sia la vena concettuale di Mambor, sia la sua altra caratteristica fondamentale, la relazione.

E riguardo all’ultimo periodo della sua opera?

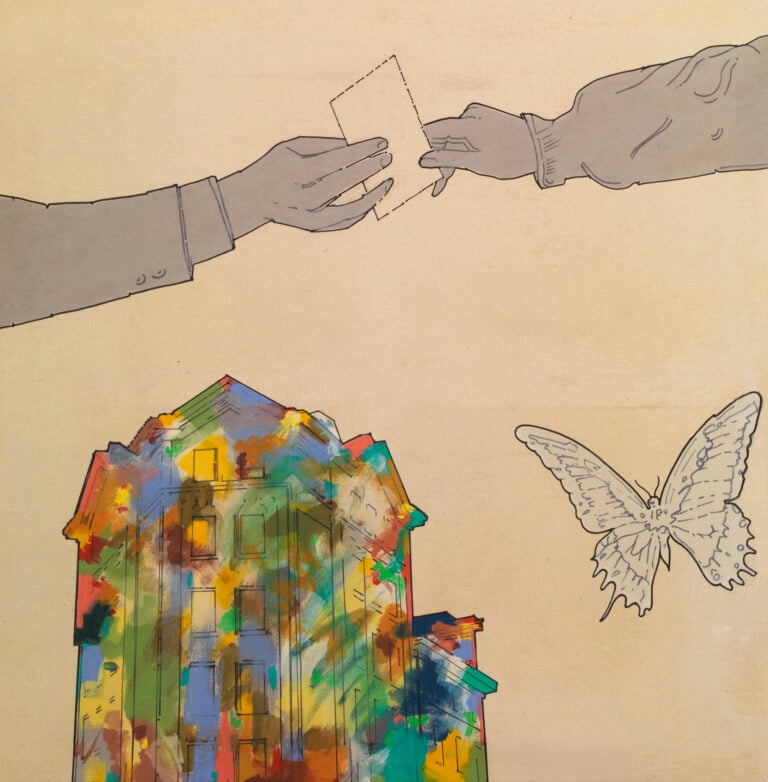

Possiamo dire che proprio dall’Evidenziatore e dal teatro si crea un percorso di trasformazione, che arriva al suo culmine nel momento in cui Renato viene operato al cuore, nel 1987. Dopo questo evento, riprese a dipingere: la sua attenzione e il suo sguardo a quel punto non erano più rivolti alle polarità separate, ma alla ricerca di cosa c’è oltre la polarità. Il lavoro inizia con una ricerca sull’origine (i processi di formazione della natura: montagne, cascate, mare, ecc.) e sugli oggetti creati dall’uomo, per arrivare poi all’importanza dello sguardo dell’osservatore. Mambor approfondisce perciò il limite tra l’osservatore e la cosa osservata.

Questo è anche il periodo della scoperta del buddismo.

Nel momento in cui Renato voleva approfondire questa ricerca che non era solo artistica ma anche e soprattutto esistenziale, personale, umana, sul confine tra la vita e la morte, incontrò il buddismo – e trovò in esso le domande, e alcune risposte, a ciò che stava cercando. Dallo studio dei principi buddisti vengono alcune fascinazioni, che a loro volta si sviluppano nelle opere: mantiene così la bidimensionalità, ma esplora questa soglia, introducendo la sua sagoma. L’uomo statistico, l’uomo spersonalizzato, diventa una sagoma individuabile e individuata, ma senza volto: ciò che presenta non è l’individuo-Renato, ma l’individualità, la differenza cioè tra individui. Il suo lavoro finale è anche una ricerca, dunque, di ciò che avvicina e accomuna gli esseri umani.

Christian Caliandro

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati