La giustizia poetica di Ugo Rondinone va in mostra alla GAM di Milano

È un discorso sulla scultura e sulla storia dell’arte. Ma è anche millenario e atavico sulla vita umana nella sua relazione con la natura. È un viaggio autobiografico e intimo. La mostra dell’artista svizzero a Milano fa scoprire un Rondinone molto italiano

“Io non sono un artista politico”, spiega l’artista Ugo Rondinone (Brunnen, 1964. Vive a New York), introducendo una mostra dal titolo peculiare di Terrone e con molteplici significati, presso la GAM di Milano, a cura di Caroline Corbetta. Un’esposizione densa, in cui la storia dell’arte si intreccia al vissuto personale dell’artista e, insieme, alla magia antica della natura, quella che tutti ci governa, intervenendo sui cicli, sulle stagioni, sulle nascite e sulle morti, sullo scambio infinito tra persone, animali e generazioni.

La mostra di Ugo Rondinone a Milano

“La mia ricerca è attraversata da tre simboli: l’albero, gli utensili e il nudo e tutti e tre parlano della terra”. Ma c’è anche l’essere umano, nella sua relazione riconquistata con la natura, centrato nel mondo e nella vita agreste. La mostra è testimone di una epifania, quella dell’incontro con l’opera Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, presente nella collezione del museo milanese e nei ricordi d’infanzia di Rondinone, assurta a simbolo delle proprie origini. Nato in Svizzera, con radici in Basilicata, i primi anni di vita del padre sono all’interno di una grotta nel Sasso Caveoso di Matera, oggi meta di turismo, un tempo Vergogna d’Italia, come ebbe a dire Palmiro Togliatti nel 1948 dopo la pubblicazione di Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi nel 1945.

La Basilicata di Ugo Rondinone

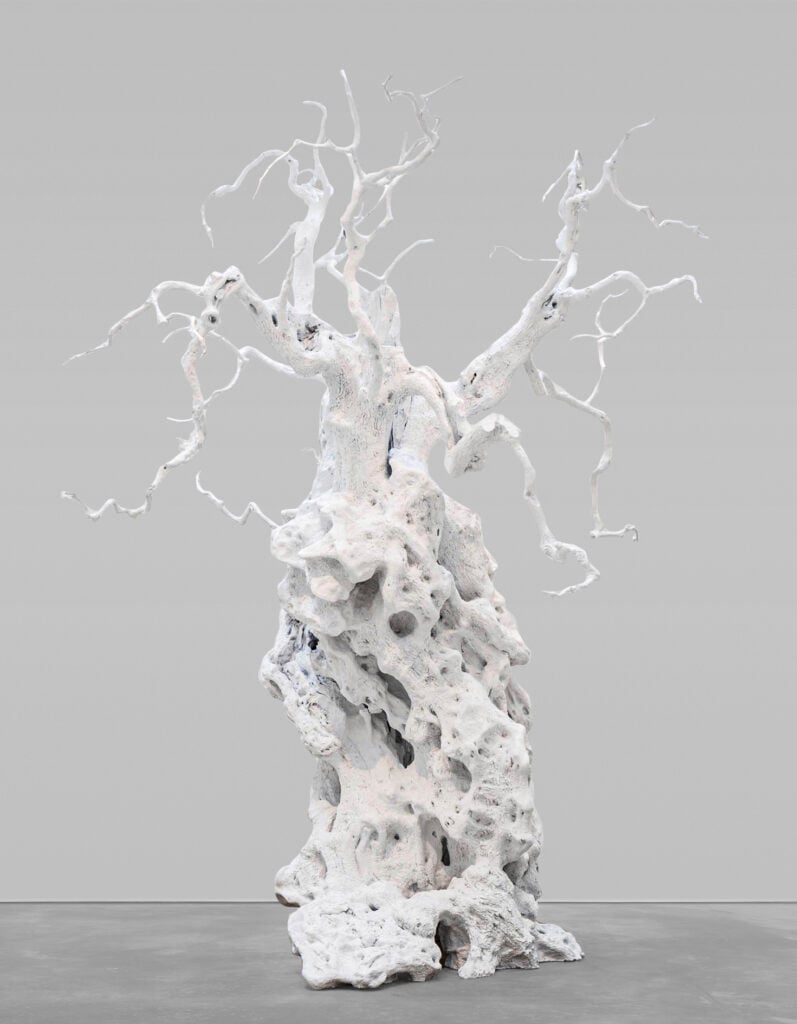

Rondinone non ha memoria di tutto ciò, ma a Matera trascorre alcuni periodi in visita alla nonna paterna, e poi ritorna a frequentare da adulto, insieme a John Giorno originario di Aliano la Basilicata, fino ad acquistarvi nel 2003 della terra percorsa di ulivi. Da questa rinnovata esperienza, e dalla sapienza millenaria ereditata dalla famiglia assume altra energia vitale per la propria ricerca artistica, in un percorso già ampiamente strutturato. A Milano, ad accogliere i visitatori nel cortile antistante il museo ci sono infatti tre alberi monumentali realizzati tra il 2011 e il 2024, che assumono i nomi delle lune (cold, spring, summer moon) e sovrastano il visitatore nel proprio torcersi candido tra la luce e il cielo. Percorrendo le sale, invece è The large alphabet of my mothers and fathers, 2024, a seguire il filo dei pensieri dell’artista, rispecchiando il grande quadro di Pellizza da Volpedo, un’opera molto sofferta, con una storia complicata e più versioni precedenti, nella quale i personaggi in marcia sono ritratti a mani nude, fatta eccezione di una madre che porta tra le braccia il figlio neonato. È Rondinone, 125 anni dopo, a restituire loro gli attrezzi. Sono quelli dei contadini di Matera, sono quelli dei contadini italiani che negli Anni Venti emigrano e lavorano a Long Island, a New York. Ma l’alfabeto dei padri è nobile, e dunque gli si rende omaggio, ricoprendo oggetti antichissimi di sapienza millenaria e arrugginiti dal lavoro e dal tempo, dell’oro che finalmente gli spetta.

Le opere in mostra alla GAM

Chiude, dialogando con le opere di Medardo Rosso, e con le sculture neoclassiche dei corridoi dell’istituzione diretta da Gianfranco Maraniello, l’opera che comprende il senso del progetto espositivo. Sono gli Earth nudes realizzati a partire dal 2011 in una fusione tra cera e terra. Sono loro i “terroni”, dove il terrone è la terra utilizzata, la madre che dà nutrimento, il materiale della scultura, ma anche l’epiteto spregiativo affibbiato ai meridionali nel passato. Le sculture, che raffigurano persone umane, attraversando il genere e la provenienza geografica e rappresentando la storia dell’arte (tra scultura, still life, nudo e paesaggio), raccontano nei loro corpi tutte le razze del mondo. E la terra che utilizzano, spiegano curatrice e artista, proviene dai sette continenti, prestandosi ad una riflessione importante, che è sociale ed inclusiva. Le storie di discriminazione (lo stesso artista racconta dell’esclusione sociale riservata agli italiani in Svizzera negli Anni Sessanta) non diventano qui una bandiera, né l’arma di una discussione politica. Portano invece alla luce e nel sangue l’idea della terra, dalla quale nasciamo, della quale ci sostentiamo, e alla quale ritorniamo, come unica vera koiné universale. Offrendo al mondo antico, governato dalle lune, la sua necessaria opportunità di riscatto. Una giustizia poetica, per dirla con le parole dell’artista.

Santa Nastro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati