Il Louvre e il Poldi Pezzoli riscoprono il maestro rinascimentale Andrea Solario: una mostra a Milano

Per i 500 anni dalla morte, i due musei si uniscono in una speciale esposizione a Milano per la primavera 2025, con straordinari prestiti internazionali che invitano il pubblico a conoscere questo pittore. In attesa dell’evento, vi raccontiamo tutto su di lui

Ci voleva proprio l’annuncio della straordinaria mostra nata dalla collaborazione tra il Poldi Pezzoli di Milano e il Louvre parigino, a fornire un pretesto per rispolverare la storia di uno dei pittori leonardeschi più validi, seppur quasi dimenticati. Andrea Solario: milanese d’origine, che alla sua città natale rimase fedele e vi fece ritorno dopo importanti soggiorni veneziani e parigini. Un maestro in cui si mescolano tradizioni diverse, Leonardo Da Vinci in primis, ma anche spiccato colorismo lagunare e gusto per il dettaglio fiammingo. Un nome già presente nelle collezioni milanesi – dalla Pinacoteca di Brera al citato Poldi Pezzoli – ma guardato senza troppa attenzione dal pubblico, certo per scarsità di informazioni sul suo conto nei libri di storia dell’arte. In occasione dei 500 anni dalla morte, a Milano arriva dunque un progetto che vede prestiti prestigiosi, con l’obiettivo di permettere ai milanesi di riscoprire questo tesoro cittadino, contribuendo a riaccenderne la fama a livello italiano e tradizionale. Aspettando la mostra, vale la pena raccontare chi fu Andrea Solario, e quali sono le sue opere che già si possono vedere a Milano.

Per punti

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Chi è Andrea Solario

I Solari: una famiglia di artisti

Una storia milanese, quella di Andrea Solario o Solari (Milano, 1470 – 1524), che nasce e muove i primi passi nel terreno reso fertile dal passaggio di Leonardo Da Vinci. È figlio d’arte, indubbiamente, dato che il padre Bartolomeo – maestro carpentiere e muratore – è legato alla famiglia dei Solari di Carona. Famiglia di artisti, da cui uscì in precedenza Guiniforte Solari, grande architetto attivo dentro e fuori Milano, dal Duomo alla Ca’ Granda (oggi Università Statale). Anche il fratello del nostro pittore, Cristoforo Solario, diventerà importante scultore, noto per i suoi lavori alla Certosa di Pavia.

Benché nulla si sappia di certo sulla sua formazione, probabilmente avviene tra Milano e i suoi dintorni, ove, come già detto, ha modo di vedere da vicino le opere di Leonardo, da cui apprende l’uso del chiaroscuro, la dolcezza e la prospettiva aerea.

Il soggiorno a Venezia

La prima fonte documentata attesta Andrea Solario nella Laguna, nel 1494. Si reca lì, al seguito del fratello Cristoforo, lo scultore, che lo segna nella plasticità delle figure umane da lui poi dipinte. È a Venezia che firma la sua prima opera, la Sacra Famiglia con san Simeone (oggi a Brera), ove si legge Andreas Mediolanensis. Realizzata in origine per la Chiesa di san Pietro Martire a Murano, è il primo importante capolavoro dell’artista, in cui la dolcezza leonardesca si unisce alla ricca tavolozza tipica veneta.

Grazie a questo soggiorno, Solario entra in contatto con la pittura di diversi grandi maestri presenti in loco. Giovanni Bellini – maggiore artista della città di quei tempi – ma anche il nordico incisore Albrecht Dürer e Antonello da Messina. Quest’ultimo si rivede nella produzione ritrattistica del nostro protagonista, che a lui si ispira nei volti di tre quarti stagliati su sfondo nero, con sguardi eloquenti rivolti all’osservatore.

Andrea Solario e la pittura fiamminga

Importante elemento di studio della giovinezza dell’artista è la pittura fiamminga, portata in Italia dai ricchi mercanti e diffusasi, poi, anche nelle collezioni dei signori locali. Lo si nota subito guardando a opere come La Madonna dei garofani di Brera, in cui i dettagli fini e la finestra che si apre sul paesaggio di fondo riprendono da vicino i maestri nordici.

Milano e i Francesi

Di ritorno a Milano – e siamo ormai svoltati nel nuovo secolo – Solario trova la città sotto nuovi regnanti: il controllo è ormai passato a Luigi XII di Francia. Con le commissioni per i monaci certosini della Certosa di Pavia, il pittore si fa conoscere e la sua fama arriva fino alle orecchie del regnante straniero. Questi pensa bene di chiamarlo a corte, dando così vita a una lunga serie di richieste. Tra i nobili francesi che più apprezzano le sue opere c’è il governatore Charles D’Amboise, di cui Solario farà un celebre ritratto, oggi perduto, di cui abbiamo solo una copia. Il periodo di produzione milanese è disseminato di piccole tele: figure devozionali, Madonne, Ecce Homo e ritratti dei committenti.

Il soggiorno francese

Il citato governatore D’Amboise era anche nipote del Cardinale George d’Amboise, che nel 1507 lo chiama in Francia, chiedendogli di decorare la Cappella del Castello di Gaillon, anch’essa perduta nei secoli. Il periodo oltre le Alpi dura fino al 1510. Tempo a cui risale la splendida Madonna del cuscino verde, di proprietà del Louvre, che – fresca di restauro – sarà visibile nella mostra a Milano.

Gli ultimi anni milanesi

Tempo di un breve soggiorno a Roma, nel 1514 è di nuovo a Milano, dove rimarrà fino alla morte nel ‘24. Sono anni in cui continua a dedicarsi attivamente alle richieste locali, ispirandosi a quello che vede in città, tra cui gli affreschi del Bergognone in Santa Maria della Passione. Molto importante in questi ultimi anni è il soggetto della Salomè con la testa del Battista, che diventa presto un modello riprodotto da molti altri pittori. Ne abbiamo diverse versioni, di cui la più importante è conservata al MET americano. Colpisce in quest’ultima la ricchezza dei gioielli e della veste, nonché la bellezza sensuale della fanciulla, in netto contrasto con la testa del santo.

I capolavori di Andrea Solario da vedere a Milano

Forte del legame biografico con il pittore, la città di Milano è ancora disseminata di alcuni dei suoi capolavori. Se è ben vero che nel tempo molte opere sono state vendute e portate all’estero, la città natale di Solario possiede nelle sue collezioni un buon numero di dipinti. Basta sapere dove cercare. Ecco una selezione dei più belli da vedere dal vivo per apprezzare la mano e la cura dei dettagli del loro autore.

La Madonna dei garofani alla Pinacoteca di Brera

Una delle prime opere giovanili di Solario, risalente a poco dopo il suo arrivo a Venezia, che anticipa già il motivo della Madonna con Bambino che ha alle spalle una finestra, aperta su un dolce paesaggio di fondo. Per lungo tempo la si è creduta di Giovanni Bellini – aveva infatti la sua firma (ovviamente una falsa aggiunta) – ma oggi torna attribuita al suo vero autore. Nella sua ricchezza di dettagli e cromie squillanti vale la pena sottolineare il continuo ricorrere di due colori appaiati: il rosso e il blu. Prima nel manto della Vergine, poi nei garofani e nei ricami del loro vaso, e poi ancora nel paesaggio.

La Madonna coi santi Giuseppe e Simeone alla Pinacoteca di Brera

Seconda imperdibile tela braidense è quella che giunse al Museo a seguito della soppressione della chiesa di San Pietro Martire a Murano, dove era in origine destinata. Anche questa è parte della prima produzione del pittore, dopo il suo arrivo il Laguna. Lì esporta il suo interesse per Leonardo Da Vinci e per la dolcezza tipica lombarda, che viene fusa in quest’opera con la scoperta dei colorismi veneziani. Da notare la firma, Andreas Mediolanensis, orgogliosamente apposta, che dichiara la propria origine milanese in terra straniera.

Ritratto di gentildonna del Castello Sforzesco

Al Castello Sforzesco è invece visibile un raffinato ed enigmatico ritratto di donna, che deve molto allo stile di Antonello da Messina. Fondo scurissimo, su cui spicca il mezzobusto femminile. La posa di tre quarti e il sorriso impercettibile completano la figura, avvicinandola anche a Leonardo.

Il Riposo durante la fuga in Egitto del Poldi Pezzoli

Concludiamo con la serie di opere conservate tra le sale della Casa Museo Poldi Pezzoli. La più importante è senz’altro il Riposo durante la fuga in Egitto, che – in occasione della mostra della primavera 2025 – è stata al centro di una nuova campagna di studi diagnostici. In essa, e soprattutto nel suo ampio paesaggio, si fondono tutti i riferimenti: Leonardo, la pittura lombarda, Venezia e i Fiamminghi. Bellissima la natura morta in primo piano, con il bastone di San Giuseppe, la bisaccia e la fiasca da pellegrino.

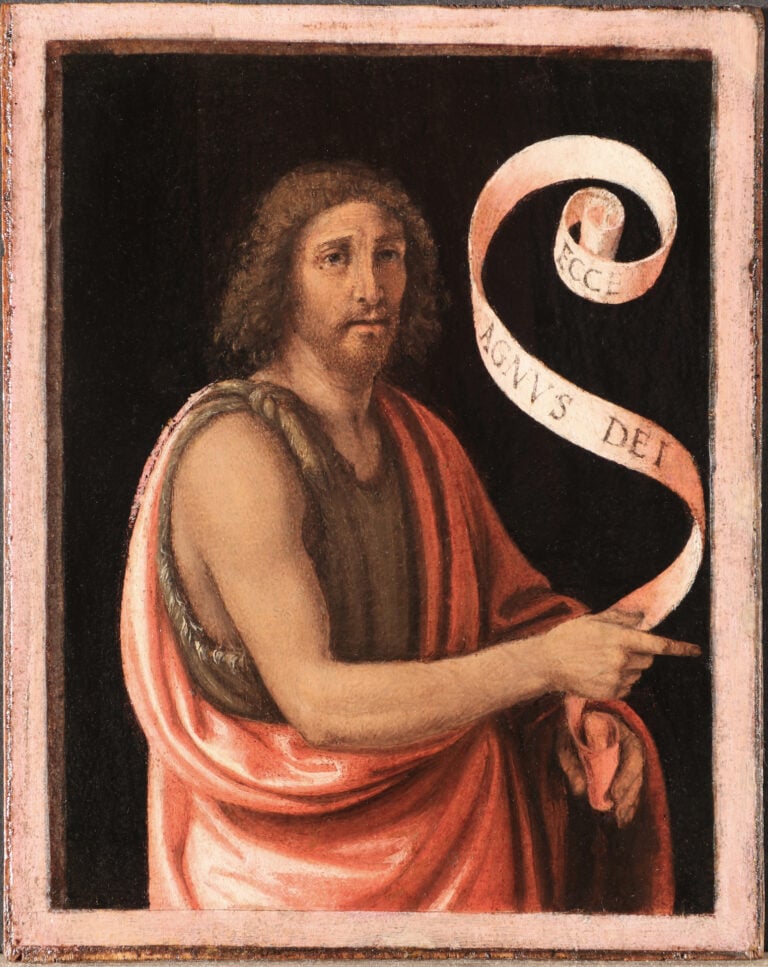

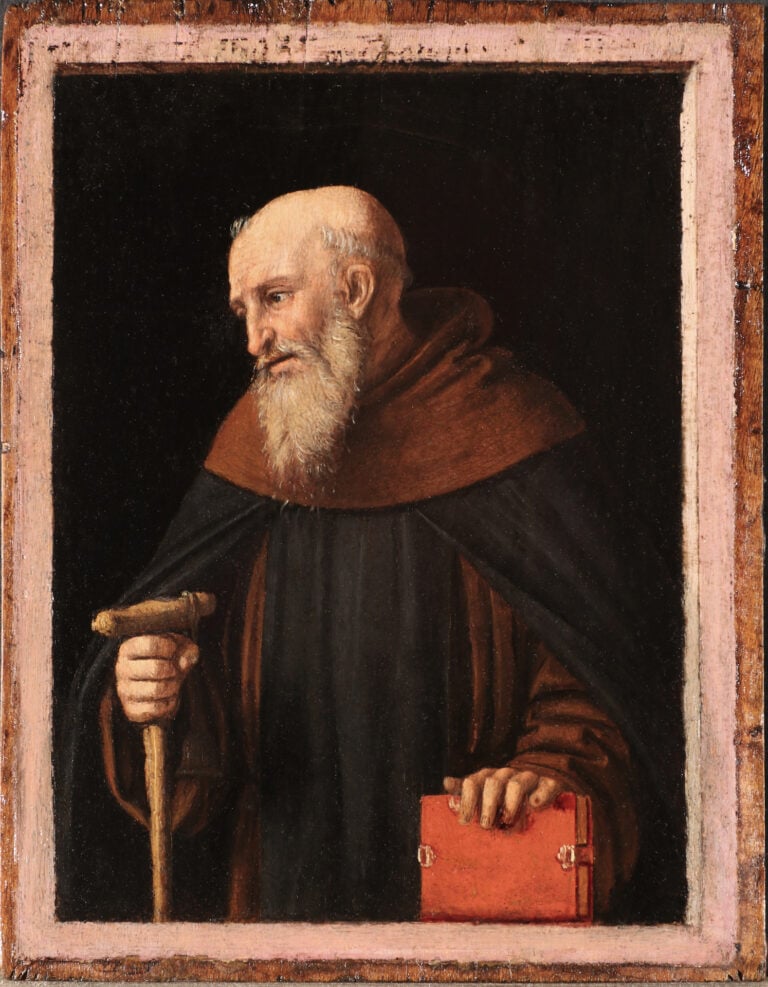

Il San Giovanni Battista e il Sant’Antonio Abate del Poldi Pezzoli

Tra gli altri lavori attribuiti a Solario del Museo, ci sono due tavolette distinte, eppure dalla probabile storia comune. Paiono infatti appartenere a un unico trittico – forse un tabernacolo – di cui manca la sezione centrale. Guardando ai particolari sul bordo delle due opere in possesso, si può ipotizzare che al centro manchi una Madonna con Bambino. Ultimo dettaglio sono gli stemmi connessi alla famiglia del prelato Federico Sanseverino, il committente dell’intero dipinto, che aveva conosciuto Solario grazie ai suoi contatti con il Cardinale D’Amboise.

La mostra di Andrea Solario al Poldi Pezzoli con la collaborazione del Louvre

E concludiamo con il progetto che nel 2025 si propone di far conoscere al pubblico di Milano – e non solo – Andrea Solario e la sua pittura. In occasione dei 500 anni dalla morte, il Poldi Pezzoli porta in mostra 25 capolavori del maestro, che giungono in città grazie a straordinari prestiti internazionali. Dall’Italia, dalla Francia e dal Regno Unito: grazie alla collaborazione istituita con il Louvre, il museo milanese ospita opere provenienti anche dalla National Gallery e dal Victoria and Albert di Londra. Ma non c’è solo questo: alle spalle dell’evento pubblico ha avuto luogo anche un’approfondita campagna di studi diagnostici e restauri. L’esposizione è un’occasione unica per ammirare i suoi dipinti, in quanto – malgrado le origini italiane del pittore – la maggior parte dei suoi lavori sono oggi dispersi all’estero. E poi, è anche il momento ideale per scoprire le novità e i dettagli fino a oggi ignoti, riscoperti grazie alle nuove indagini realizzate.

Emma Sedini

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati