Alle Canarie una mummia accende le proteste. Ecco cosa sta succedendo

Sono decenni che Tenerife chiede la restituzione della mummia guanche, importante reperto proveniente oggi esposto a Madrid. Il continuo “no” della capitale getta altra benzina sul fuoco sempre più acceso del rimpatrio del patrimonio culturale

Nel cuore di un secolo in cui le ferite del colonialismo continuano a farsi sentire, la mummia guanche del Barranco de Erques si erge come un’icona imperscrutabile, un testimone silente di una storia millenaria che sfida il tempo e l’oblio. Fino a poco tempo fa, custodita nel Museo Arqueológico Nacional de Madrid, questa testimonianza antropologica – databile al XII o XIII secolo – rappresentava il culmine della conservazione e dell’ingegno rituale dei popoli aborigeni delle Canarie. Ritrovata nel 1763 in una spaziosa caverna funeraria nel barranco di Erques, tra Fasnia e Güímar – luoghi che, secondo le antiche cronache, furono definiti la “caverna delle mille mummie” – il suo fascino trascende la mera materialità, invitandoci a riflettere su un passato che, pur essendo sepolto, continua a riverberare con forza nel presente.

La mummia del Barranco de Erques

L’uomo a cui apparteneva, stimato tra i 35 e i 40 anni, ci parla in silenzio di un sapere antico: studi radiologici d’avanguardia hanno messo in luce una dentatura intatta e, con un’eco quasi sovrannaturale, un cervello perfettamente conservato. Tale impeccabile conservazione, ottenuta grazie a un processo mummificante che non prevedeva la rimozione delle viscere, rende questo reperto il più pregevole esempio di mummificazione guanche documentato fino a oggi, testimonianza di un rituale tanto sofisticato quanto profondamente simbolico.

La questione della restituzione della mummia guanche

La recente decisione del Ministero della Cultura spagnolo, nell’ambito di una politica di “decolonizzazione”, di rimuovere la mummia dall’esposizione pubblica ha sollevato un acceso dibattito. Ispirato da una nuova “Carta di impegno etico”, fondata sul Codice Deontologico dell’ICOM, il ministro Ernest Urtasun ha sottolineato l’obbligo morale di trattare i resti umani con il massimo rispetto, in ossequio alle comunità di provenienza. Eppure, mentre questa scelta si propone di elevare il concetto di dignità individuale, essa ignora – o forse reprime – il diritto collettivo delle comunità originarie a riappropriarsi del proprio patrimonio culturale. Le proteste e i sentimenti di indignazione a Tenerife, espressi con forza dalle autorità locali, testimoniano una ferita aperta: la richiesta di un ritorno definitivo al Museo di Natura e Archeologia (MUNA), dove, attraverso l’appositamente realizzato modulo espositivo “Éxodo y restitución de las momias guanches de Tenerife“, con tanto di ricostruzione perfetta della mummia guanche di Madrid, si spera di riparare le ferite del passato e rafforzare l’identità culturale guanche.

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Patrimonio e restituzione: parola all’esperta Paola Ghirardelli

Il caso spagnolo è anche l’occasione per sviluppare un ragionamento più generale sull’argomento, vista la particolare congiuntura storica che stiamo attraversando. Ne parliamo con Paola Ghirardelli, avvocato esperto in diritto internazionale dell’arte e dei beni culturali, nonché autrice della monografia Il diritto dell’arte. Un affare internazionale, pubblicato a marzo 2025 da Key editore. “La vicenda in esame evidenzia due problematiche molto attuali e dibattute nel mercato dell’arte e dei beni culturali, ovvero quella della restituzione ai paesi o luoghi di origine dei reperti o opere agli stessi appartenuti e loro sottratti, e quella della acquisizione (soprattutto da parte di istituzioni museali) di oggetti di dubbia provenienza. La crescente impopolarità dell’esposizione di opere di derivazione coloniale (che ha spinto, ad esempio, la Francia ad adottare dei provvedimenti immediati, per la precisione una legge con cui viene programmato il trasferimento di proprietà definitivo di molte opere d’arte verso le ex colonie da cui furono sottratti) è stata al centro di molte richieste formali di restituzione dell’arte trafugata, sia da parte degli stati di appartenenza che di numerosi comitati o movimenti interni ai paesi colonialisti – si parla di “reparation movements – che tuttavia, allo stato, sono ancora lontani dall’assistere a restituzioni significative e consistenti. Per quanto attiene il secondo aspetto, anche in questo caso, non vi è dubbio che, dopo la pubblicazione del Rapport Sarr-Savoy (2018) sulla restituzione del patrimonio africano presente nei musei francesi, il dibattito riguardante il patrimonio coloniale, sia sotto il profilo etico che giuridico, diventato incandescente ed abbia portato a sempre maggiori episodi di rimpatrio di artefatti verso i loro paesi di origine”.

Le complessità giuridiche della restituzione

Prosegue Paola Ghirardelli: “Negli ultimi anni e inserendosi all’interno dell’attuale corrente di pensiero de-coloniale, musei e associazioni del settore si sono impegnati nella definizione di linee guida per la gestione di collezioni potenzialmente problematiche dal punto di vista etico. Molti Stati hanno iniziato a predisporre linee guida e normative specifiche in materia di acquisizioni e gestione di artefatti da contesti coloniali al fine di fare chiarezza in un ambito assai complesso, in cui spesso ragioni etiche e giuridiche collidono, creando incertezza sulla condotta richiesta agli operatori del settore. Questi documenti contengono riferimenti e procedure inerenti all’accertamento della provenienza, nonché inerenti a casi di restituzione, in caso di rivendicazione del paese di provenienza. Tuttavia, il quadro giuridico è tutt’altro che definito ed inoltre esiste l’enorme problema del pregresso: come gestire ciò che è entrato nei musei in passato, quando ancora la convezione Unesco era ancora scarsamente conosciuta ed applicata. L’attuale legislazione e le norme internazionali, europee e nazionali, per la protezione del patrimonio culturale in generale, infatti, non si applicano retroattivamente e non offrono alcun sostegno nel recupero di collezioni acquisite dubbiamente. Non vi è dubbio che ci si trovi di fronte ad interessi contrapposti, ma entrambi legittimi, quale quello dei territori di origine di vedersi restituito il proprio patrimonio artistico-culturale che quello di tutti di poter fruire al meglio del medesimo, tuttavia, politiche di condivisione (incentrate su prestiti temporanei o esposizioni collettive, ad esempio) potrebbero pacificare quella che rischia di diventare una battaglia più ideologica che culturale”. In effetti, vale la pena ricordare come il Cabildo di Tenerife abbia chiesto il ritorno della mummia guanche sin dal 1976, ossia dall’indomani dalla fine della dittatura franchista. Il governo di Madrid non ha mai concesso l’autorizzazione neppure ad un ritorno temporaneo del corpo nell’ottica di un’esposizione temporanea, scelta che ha inevitabilmente incendiato gli animi ed ha polarizzato l’opinione pubblica.

Il dibattito globale sulla restituzione del patrimonio

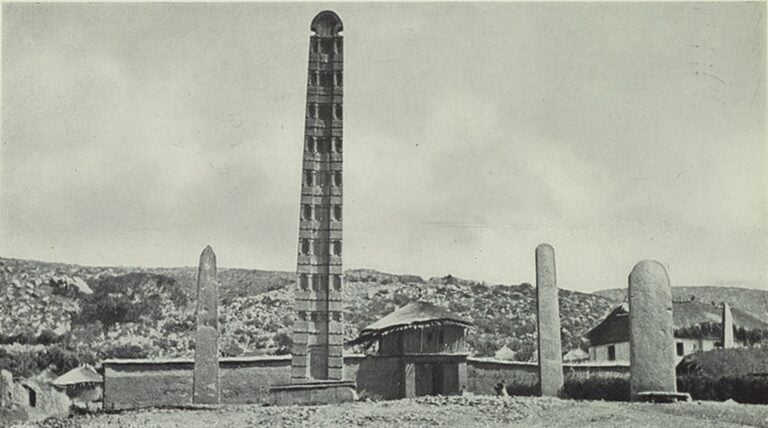

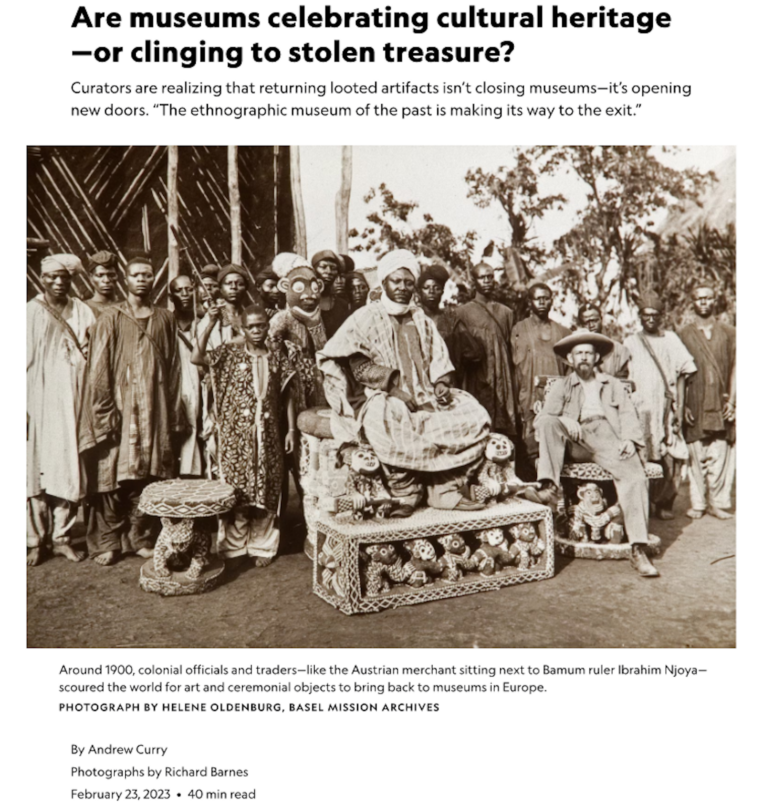

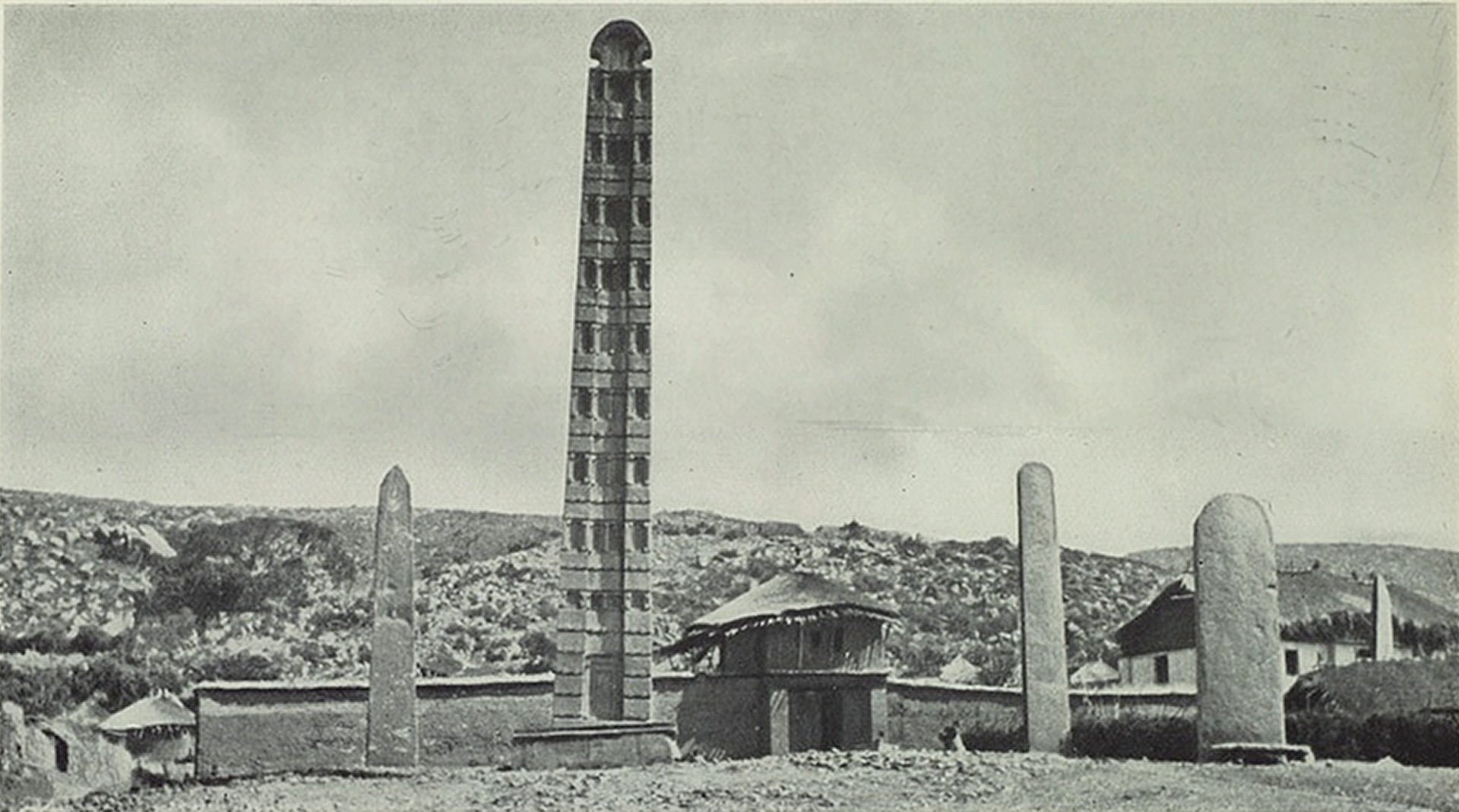

In un panorama globale, la questione delle restituzioni del patrimonio detenuto nei musei delle ex potenze coloniali ha assunto nuove dimensioni. L’articolo di Andrew Curry per il National Geographic, Are museums celebrating cultural heritage—or clinging to stolen treasure? (NG, marzo 2023), propone esempi illuminanti: se da un lato i bronzi del Benin, oggi esposti all’Humboldtforum di Berlino, stanno lentamente ritrovando la loro strada verso la patria, dall’altro il busto di Nefertiti continua a essere avvolto in un alone di controversia. In questo contesto, il caso della mummia guanche si inserisce in un dibattito che trascende i confini nazionali, sollevando interrogativi sul valore etico, storico e identitario dei beni culturali. La Spagna, con il suo passato marittimo e coloniale, porta nel proprio patrimonio le cicatrici di una storia di conquista e spoliazione, e il dramma vissuto nei secoli passati dalla popolazione delle Canarie – dove le otto isole furono teatro di violenze e rimozioni culturali – si fa oggi simbolo di un retaggio da riconsiderare.

La questione del rispetto

Oltre la dimensione strettamente archeologica, la vicenda della mummia guanche ci induce a riflettere sul significato più profondo del “rispetto”. La decisione ministeriale di non esporre un corpo in assenza di un consenso esplicito, sebbene fondata su principi di tutela individuale, si scontra con il diritto collettivo di una comunità a recuperare e reinterpretare il proprio passato. In questo scenario, lo Stato centrale si erge a giudice etico, imponendo direttive che spesso trascendono il senso di appartenenza e il legame con la terra. Un approccio che ricorda inquietantemente il caso dei Marmi Elgin del British Museum, dove il possesso di opere d’arte si scontra con il diritto morale di una nazione a riappropriarsi della propria eredità. Come avrebbe reagito, ad esempio, la comunità altoatesina se il cosiddetto “uomo del Similaun” – meglio noto come Ötzi – fosse stato deportato a Parigi, Londra o Berlino? Oggi, per salvaguardare il corpo mummificato, a Bolzano è esposta una replica perfetta; tuttavia, la presenza del reperto originale all’interno della stessa istituzione conferisce a tale esposizione una legittimità che sarebbe impensabile se il corpo fosse detenuto oltre confine.

È giunto il momento di ripensare il modello del museo

Laddove questa parità manchi, l’istituzione si trasforma in uno strumento di propaganda politica, perdendo il suo valore originario di tempio delle muse – come suggerisce l’etimologia stessa della parola “museo” – in cui l’ispirazione dovrebbe invece fiorire liberamente. È giunto il momento, dunque, di abbracciare una rivoluzione culturale e istituzionale: un ripensamento radicale del modello museale, che metta al centro il diritto alla memoria, la giustizia storica e il riconoscimento della diversità culturale. Il ritorno della mummia guanche al Museo della Natura e dell’Archeologia di Tenerife non rappresenta soltanto un atto di restituzione materiale, ma un profondo gesto di riconciliazione. Un invito a leggere la storia con occhi nuovi, a trasformare il dolore del passato in una spinta verso un futuro in cui il patrimonio diventa ponte tra culture, memoria e identità. In questo spirito, la mummia guanche del Barranco de Erques non è un semplice reperto archeologico, ma piuttosto un simbolo di una battaglia ben più grande per la giustizia culturale, un monito contro l’arroganza centralista e una chiamata alla riscoperta di una memoria collettiva che, come il tempo, non può essere arrestata, ma solo reinterpretata e onorata con il rispetto che merita. Solo attraverso un impegno condiviso e una restituzione culturalmente significativa, sapremo trasformare il nostro passato in una fonte costante di riflessione critica, da cui germoglierà – in un dialogo dialettico con le vicissitudini storiche – un modello per un futuro più giusto e consapevole.

Thomas Villa

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati