Antonio del Pollaiolo: svelata al Museo San Martino di Napoli una nuova attribuzione all’artista

Al di là delle discussioni la “Tavola Strozzi” parla da sé. E, nell’attenzione alle architetture, nella raffinata fusione tra i principi albertiani e l’ispirazione fiamminga, nell’elegante resa prospettica, rivela e rivendica la sua indiscutibile paternità artistica

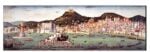

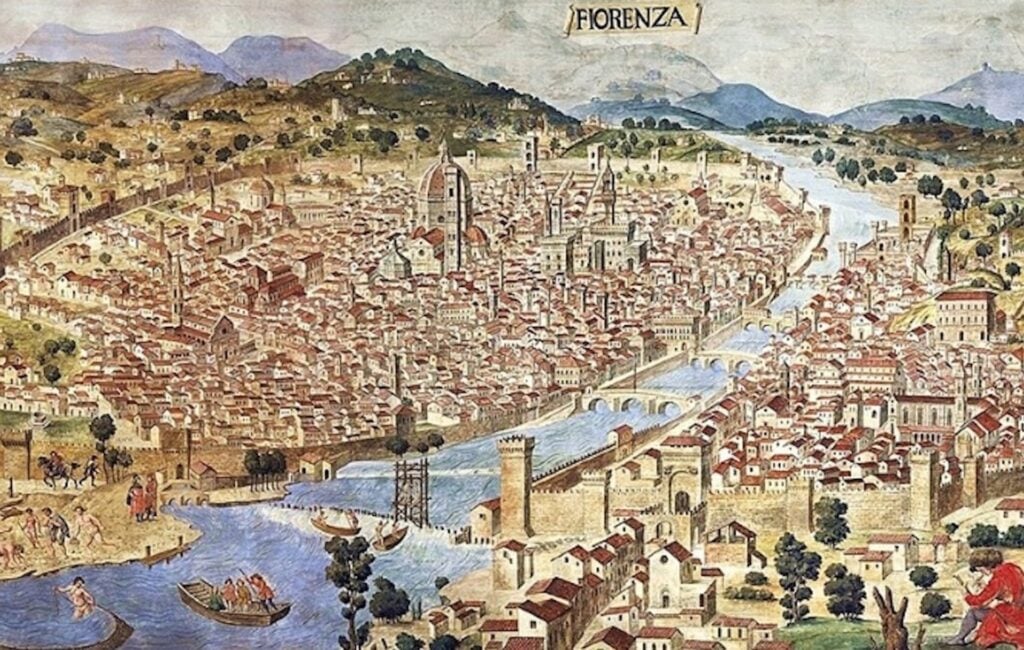

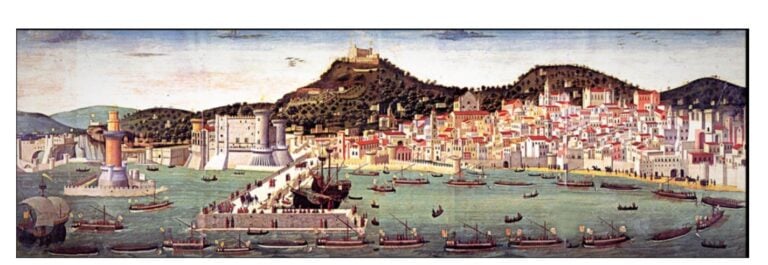

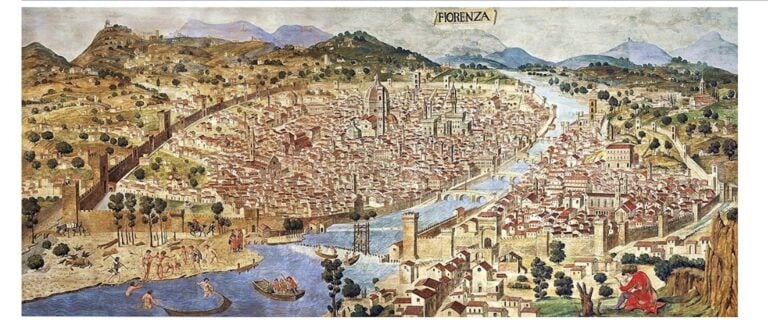

La Tavola Strozzi è lo spledido dipinto al Museo San Martino di Napoli che riproduce la città all’inizio degli Anni ’70 del Secolo XV; ritrovato da Corrado Ricci a Firenze, nel 1901, nell’abitazione di Carlo Strozzi. La Tavola celebra la vittoria di Ferrante d’Aragona sugli Angioini del 1465 con la rappresentazione dell’attracco al porto della flotta aragonese dopo la vittoria.

La “Tavola Strozzi” e le vicende politiche del tempo

Il dipinto è strettamente collegato alle vicende politiche del tempo. Filippo Strozzi, eminente personaggio fiorentino, era stato esiliato da Firenze per i contrasti del padre con la fazione medicea. Lo Strozzi si rivalse costruendosi una solida posizione economica con i traffici nel territorio napoletano. Nel 1472 Filippo Strozzi decise di fare un importante regalo a Ferrante d’Aragona Re di Napoli e, seguendo la moda del tempo, decise di regalargli un lettuccio con la spalliera intarsiata con la scena citata. Strozzi incaricò della costruzione Benedetto da Maiano (Maiano 1442 – Firenze, 1497) , ma la bottega necessitava di un disegno particolareggiato della città che non era in grado di eseguire.

I da Maiano e la genesi della “Tavola Strozzi” tra Napoli e Firenze

I da Maiano erano in rapporto con Antonio del Pollaiolo (Firenze, 1431 circa – Roma, 1498), autore del disegno dello Studiolo del Palazzo Ducale di Urbino poi realizzato dai Da Maiano, come già evidenziato da Parronchi, che all’epoca non fu ascoltato. L’intervento del Pollaiolo per fare la rappresentazione cartografica della città era dunque indispensabile. Così, lo Strozzi lo inviò a Napoli per realizzare i rilievi e il disegno della città che, a Firenze, sarebbero stati utilizzati dai da Maiano per fare la tarsia. Dallo stesso disegno lo Strozzi si fece fare il dipinto chiamato per l’appunto la Tavola Strozzi che, nel primitivo impianto, come risulta dall’esame radiografico, riproduceva i tetti classici napoletani a terrazza. Visto il dipinto lo Strozzi chiese di trasformare gli edifici, dotandoli di tetti alla fiorentina, tanto a Napoli non sarebbe mai andato. Questa è la storia della Tavola Strozzi nata e nota come opera fiorentina.

Come si può dimostrare che l’autore della “Tavola Strozzi” è Antonio del Pollaiolo?

La critica ha sostenuto che l’autore della Tavola Strozzi fosse un pittore, cartografo e miniatore; aggiungendo anche scultore alla luce di quanto emerge all’analisi in alta risoluzione dell’immagine, specie del Castelnuovo. Tuttavia, l’autore è stato definito diverse volte miniatore piuttosto che pittore. Accezione con cui se ne sminuiva il talento, visto che i miniatori dell’epoca copiavano le opere principali in formato ridotto per gli amanuensi con cui collaboravano alla realizzazione di manoscritti. L’affermazione non è condivisibile: i rilievi planimetrici e altimetrici sono corretti, l’impostazione è costruita su due differenti punti di vista che creano un’immagine spettacolare della città (dimostrando che l’autore era anche architetto! Come vedremo…). L’opera è quindi realizzata da un grande artista che univa i principi albertiani all’esaltazione del particolare su ispirazione di Jan Van Eyck, nulla a che fare con miniatori. Caratteristiche che rivelano l’identità dell’autore dal momento che, nel Rinascimento, solo Antonio del Pollaiolo applicava nei suoi lavori la sintesi tra i principi albertiani (l’occhio alato) e l’ispirazione fiamminga (la rappresentazione di delfini che evocavano il Delfinato).

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

La paternità certa della “Tavola Strozzi” a Napoli

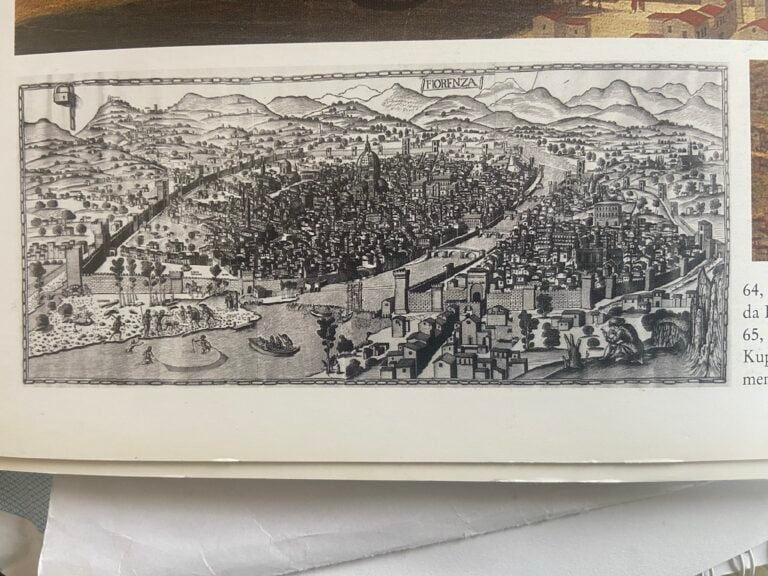

Per approfondire ulteriormente si può constatare che la vista a volo d’uccello della Tavola Strozzi è una costante nelle opere di Antonio del Pollaiolo e viene realizzata su ispirazione dal Polittico dell’Agnello Mistico, 1432, di Van Eyck (Belgio, 1390 – 1441). La Tavola Strozzi, inoltre, mostra stretti legami con la Veduta della Catena (1500): una veduta di Venezia, dell’adolescente Jacopo dé Barbari (Venezia, 1460/70 – 1516 ca), che si ritrae mentre disegna la città. L’opera sembra proprio in simbiosi con la Tavola Strozzi. Da escludere che la Veduta della Catena sia di Francesco Rosselli anche perché le scritte dei luoghi nella versione originale sono in dialetto veneto, luogo di nascita di Jacopo dé Barbari che disegnò la città tenendo come riferimento una precedente incisione di Antonio del Pollaiolo, di cui rimane un frammento all’Accademia di Scienze e Lettere la Colombaria di Firenze. Opera di una qualità così elevata, come la Tavola Strozzi, da non poter essere attribuita a Rosselli. Heinrich Brockaus ha messo in evidenza i legami della Veduta della Catena con i principi albertiani per l’impostazione architettonica e prospettica dell’opera; Corrado Ricci rimarcava le caratteristiche pollaiolesche dei personaggi presenti sulla pescaia di Santa Rosa.Una plausibile interpretazione della Catena è che la veduta sia stata costruita in costante riferimento e stretto legame con l’incisione del Pollaiolo.

La “Tavola Strozzi” un’opera del Pollaiolo al Museo San Martino di Napoli

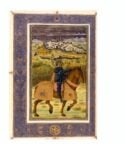

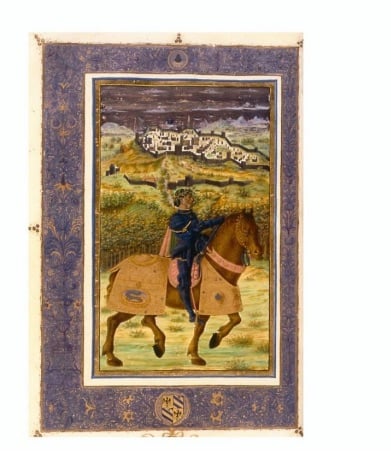

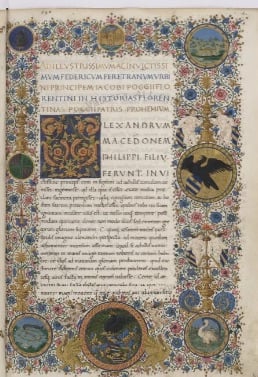

Ma c’è di più: la veduta a volo d’uccello si riscontra anche nel foglio di guardia del Codice Urbinate Latino 491 della Biblioteca Apostolica Vaticana. Il foglio rievoca la vittoria di Firenze nell’impresa di Volterra gestita da Federico di Montefeltro, destinatario del dono del manoscritto da parte di Jacopo Bracciolini, contenente la Historiae florentini populi del padre Poggio Bracciolini. Nel foglio di guardia del codice l’artista, da non chiamarsi miniatore, pone Lorenzo dé Medici sul cavallo di Federico di Montefeltro per esternare cripticamente, secondo il fare pollaiolesco, che Lorenzo dé Medici fu la mente dell’impresa di Volterra e Federico il braccio. Nell’incipit seguente al foglio di guardia del codice, secondo le usanze, viene attestata la paternità ad Antonio del Pollaiolo sul fregio con putti alati che introduceva alla cappella di Rusciano, la Villa di Federico ricevuta in dono per l’impresa di Volterra.

In conclusione: come emerge dalle tesi riportate, la Tavola Strozzi è opera di Antonio del Pollaiolo eseguita per l’abitazione di Filippo Strozzi in Firenze. Contrariamente a quanto precedentemente affermato, la qualità dell’opera è molto alta e, per questo, con tutto il rispetto per il Museo San Martino, la sua collocazione appropriata è il Museo di Capodimonte.

Massimo Giontella

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati