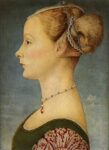

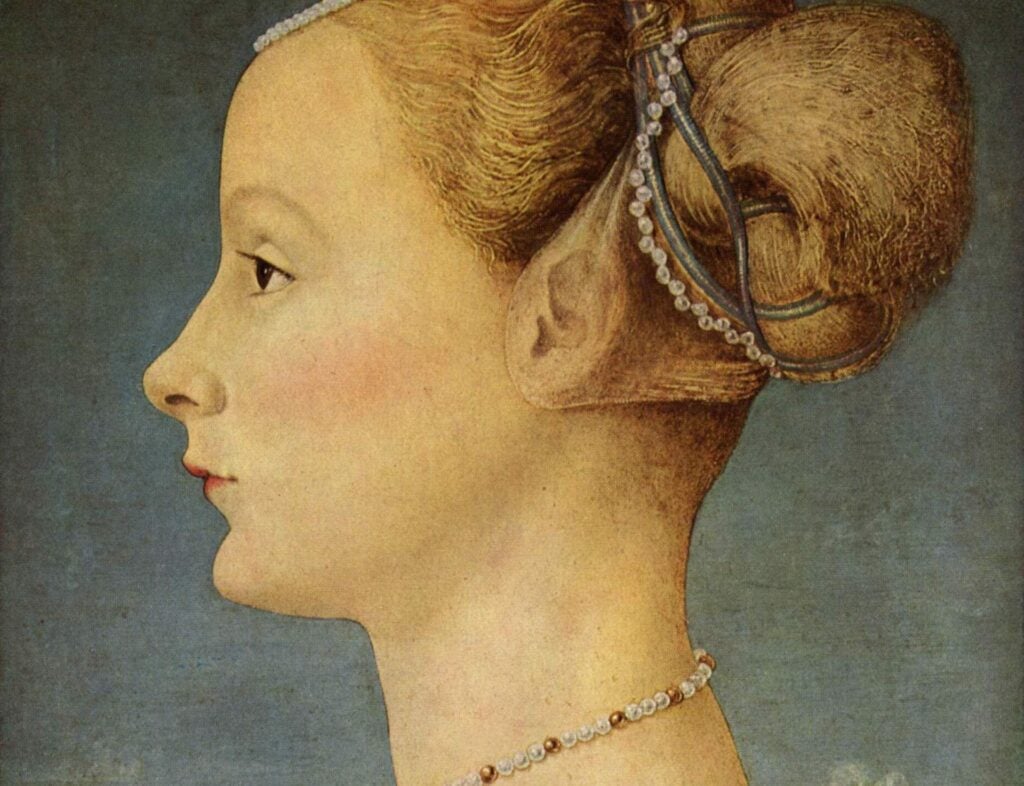

La famosa dama del Pollaiolo a Milano suggerisce riflessioni sulla malinconia

Dopo la nuova attribuzione, l’affascinante Dama al Poldi Pezzoli torna a far parlare di sé per la sua profondità che non rappresenta solo il ritratto di una donna ma l’espressione di un’epoca

La giovine ( Beatrice) ha una nuance di malinconia; si potrebbe pensare che ella intenda parteciparci la malinconia dantesca ma non è così. Nel sonetto LXXII delle Rime Dante affronta il problema della sua malinconia che riflette il significato etimologico dello stato d’animo: dal greco melos ( nero) e colé (bile donde colecisti) bile nera: l’ immagine medievale della malinconia come sofferenza interiore.

Il dipinto a Milano richiama i versi di Dante sulla malinconia

Un dì si venne a me Malinconia

e disse: “Io voglio un poco stare teco”;

e parve a me ch’ella menasse seco

Dolore e Ira per sua compagnia.

E io le dissi: “Partiti, va via”;

ed ella mi rispose come un greco:

e ragionando a grande agio meco,

guardai e vidi Amore, che venia

vestito di novo d’un drappo nero,

e nel suo capo portava un cappello;

e certo lacrimava pur di vero.

Ed eo li dissi: “Che hai, cattivello?”.

Ed el rispose: “Eo ho guai e pensero,

ché nostra donna mor, dolce fratello”.

(Rime LXXII)

La natura neoplatonica della malinconia nella Dama del Pollaiolo

Si tratta di un sentimento che, secondo i costumi medievali, arriva dall’esterno a prostrare l’animo umano e il poeta cerca di scacciarla in tutti i modi, perché porta con sé i germi della morte (di Beatrice per l’appunto). La malinconia della nostra giovine è una malinconia neoplatonica; teoria che attribuiva a Saturno la regia delle le più alte facoltà dell’anima, la ragione e la speculazione e, per questo, trovava conforto nella tesi aristotelica secondo cui i grandi uomini sono melanconici. A tal proposito, gli scritti di Ermete Trismegisto furono associati al neoplatonismo e l’autore fu inserito nei commessi di marmo del pavimento del Duomo di Siena, per il loro essere, allo stesso tempo, criptici sostenitori dell’uomo-dio e propedeutici all’identificazione del cristianesimo come diretto discendente delle religioni antiche.

La malinconia che promana dal volto di Beatrice costituisce una rappresentazione pittorica di quel “sentire insoddisfatto” dei soggetti roteanti nel cielo di Saturno che li tortura perché li considera esseri superiori che debbono dare in ogni istante il meglio di sé. Saturnino era Ficino e saturnino era Antonio del Pollaiolo (Firenze, 1431 – Roma, 1498), che fece del fico floscio-badalone il suo stemma, a voler significare lo stato di profonda astenia e depressione indispensabile prologo alla esplosione dell’ideazione artististica.

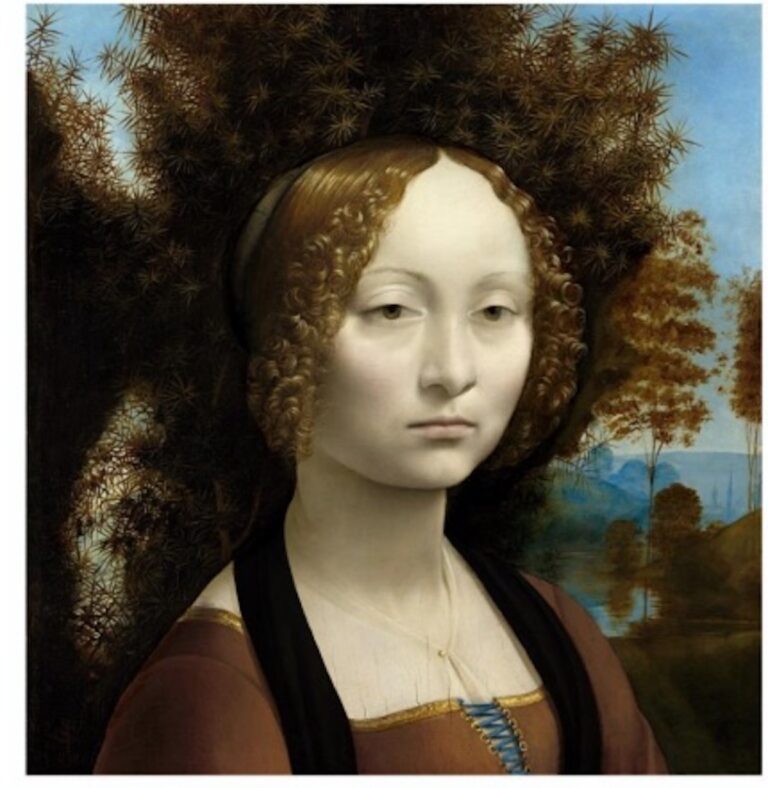

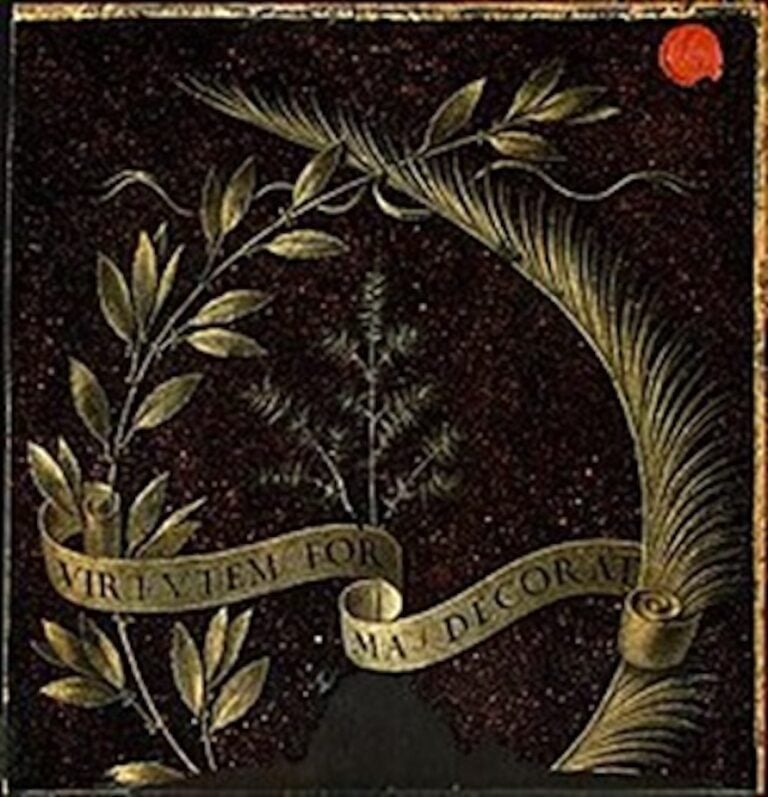

La Dama del Pollaiolo e la Ginevra di Leonardo: due malinconie a confronto

Immediato è il raffronto tra la Dama del Poldi Pezzoli e la Ginevra Benci di Leonardo da Vinci (1452-1519). Entrambe sono esseri superiori malinconici, uno vivente e uno celeste. Ginevra per la sua bellezza fisica e spirituale fu cooptata dai neoplatonici come umano simulacro del furore dell’eros platonico. “Virtutem forma decorat “ è scritto sul retro del dipinto: la bellezza adorna la virtù. Il dipinto è del 1476, per certo opera di Leonardo ma non sul retro, dove a parere dello scrivente è da riconoscere la mano del Pollaiolo (al secolo Antonio Benci), maestro di Leonardo per l’arte fiamminga, sia in scultura e sia in pittura. Il ritratto, eseguito da Leonardo sotto la direzione del maestro, rappresenta, per l’appunto, un’esplosione di tecnica pittorica fiamminga oltre del neoplatonismo.

Tornando alla giovine del Museo Poldi Pezzoli c’è da dire che se oggi Beatrice Portinari è in mezzo a noi lo si deve al grande rapporto che vi fu tra Antonio del Pollaiolo e Cristoforo Landino.

Massimo Giontella

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati