Quaresima 2025 in compagnia del grande Tintoretto al Diocesano di Milano

La mostra annuale dedicata al tempo pasquale del Museo Diocesano quest’anno porta in scena la maestosa “Deposizione” di Tintoretto, accompagnata dalle reinterpretazioni di quattro artisti contemporanei

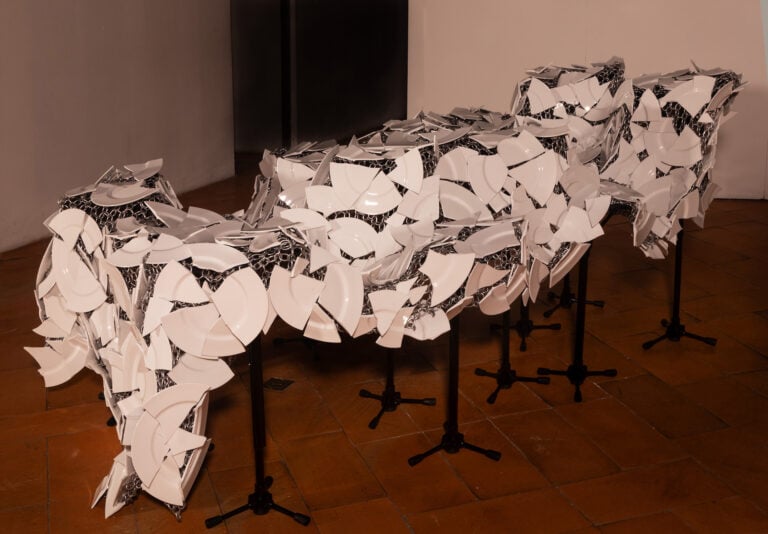

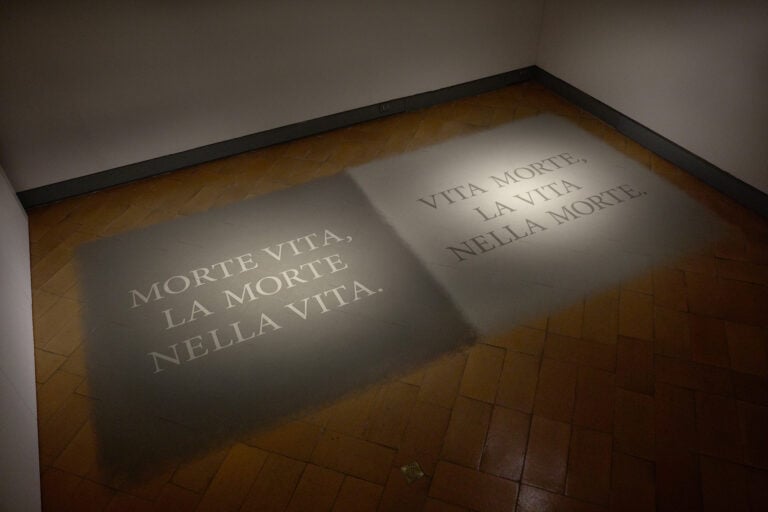

Anche quest’anno, per accompagnare il pubblico milanese nel periodo di Quaresima, il Museo Diocesano torna con l’ormai consueta proposta di un grande Capolavoro da esporre a primavera. Per il 2025, l’opera scelta ha una sua storia in cui si può, in un certo senso, riconoscere una forma di rinascita – artisticamente parlando – pari alla Resurrezione di Cristo che ci prepariamo a festeggiare. La Deposizione di Tintoretto, questo è il grande quadro in questione, è infatti stata recentemente protagonista di una riscoperta, dopo anni di oblio. Ma c’è di più: il percorso espositivo non si ferma alla scena dipinta dal maestro veneziano. Ad arricchirne la narrazione ci sono altri quattro artisti contemporanei – Jacopo Benassi, Luca Bertolo, Alberto Gianfreda e Maria Elisabetta Novello – che sono stati chiamati ad accostarsi all’opera, reinterpretandola in modo personale. Contributi preziosi, possibili grazie alla collaborazione con Casa Testori, utili ad avvicinarsi a un evento lontano, come quello del Mistero della Resurrezione, che non cessa però di avere significato anche nel presente.

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Tintoretto: “il più terribile cervello della pittura”

Dice il biografo Giorgio Vasari nelle sue Vite: “il più terribile cervello che abbia avuto mai la pittura”. Il riferimento è a Jacopo Robusti (Venezia 1519 – 1594), meglio detto Tintoretto per il suo essere figlio di un tintore di seta, e più precisamente alla sua indole focosa, riflessa a specchio nelle sue opere. Tale giudizio suggerisce la stravaganza, l’incredibile creatività e la teatralità del maestro veneziano, che seppe distinguersi in quel periodo ove Venezia viveva il passaggio tra tardo Manierismo e primi cenni di Barocco. Ma non solo: lo si può dire anche “terribile” per il timore che innegabilmente causò in Tiziano, quando gli fu affidato come allievo. L’aneddoto racconta, infatti, che il maestro, visto il talento precoce del giovinetto, ebbe paura di essere presto superato e lo cacciò su due piedi. Una profezia che si avvererà poi qualche decennio dopo, quando il Vecellio non sarà in grado di “convertirsi” al nuovo gusto del pubblico per la drammaticità esasperata delle composizioni e la forzata teatralità delle pose. Tutti elementi, questi, che per Tintoretto erano naturali.

La storia della Deposizione di Tintoretto in mostra a Milano

Benché la fiorente bottega di Tintoretto andasse avanti nutrendosi in gran parte dei proventi dei ritratti, l’artista era un uomo molto religioso e amava dedicarsi a questi temi. Lo definivano un uomo profondamente devoto, soprattutto a seguito dell’epidemia di peste che colpì Venezia nel ‘500, durante la quale egli si rivolse a San Rocco, invocando la protezione per la sua famiglia. Scampato al morbo, rafforzò la sua fede, sviluppando particolare predilezione per dipingere grandi scene dal tema storico-religioso. La Deposizione ora in mostra al Diocesano – in prestito dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia, “luogo d’elezione” in cui vedere il pittore – è, tra le sue versioni del tema, quella più coinvolgente e a suo modo “anomala”. Fu commissionata per l’altare della chiesa di Santa Maria dell’Umiltà alle Zattere a Venezia, intorno al 1562. Dopo le spoliazioni napoleoniche di inizio ‘800, entrò alle Gallerie entro il 1821. Il seguito della storia è infelice: a causa della scarsa qualità dei colori usati, la pellicola cromatica si deteriorò in breve, lasciando che il dipinto fosse “dimenticato” e sottostimato dalla critica. Questo, fino al restauro del 2008-2009, che l’ha ricondotta all’antico splendore.

La Deposizione di Tintoretto in dialogo con l’arte contemporanea al Diocesano di Milano

L’opera “risorta” in mostra al Diocesano rivela al pubblico tutta la sua maestosità, nonché l’insolita versione del racconto della Deposizione. Tale tematica, infatti, è solitamente rappresentata come un’azione: una sequenza di gesti che “depongono”, appunto, il Cristo dalla croce. Qui non v’è traccia di movimenti, rendendo la scena più simile a una Pietà, in cui Gesù si offre alla contemplazione del dolore da parte del pubblico. La resa emotiva è aumentata dalla costruzione teatrale, che crea una croce tra il corpo defunto e quello della Vergine svenuta. Completano un gioco di sguardi altrettanto incrociati e una monumentalità delle figure – con forte chiaroscuro – che ricorda quella di Michelangelo. Riprendendo la citazione del Vasari sulla spiccata originalità di Tintoretto, questa assume completamente senso e anzi aiuta ad apprezzare questa Deposizione tanto inusuale, quanto drammatica.

Emma Sedini

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati