Aldo Tambellini, il diamante del Padiglione Italia. L’opera al nero di un pioniere multimediale

Presentato l'attesissimo "Codice Italia" di Vincenzo Trione. Un altro Padiglione in forma di collettiva (anche se lui non ama il termine), ma con un diamante nero. Aldo Tambellini: puro underground d'annata. Che da solo bastava. Una selezione di video e un ritratto del grande artista italoamericano

Non una collettiva, ha specificato Vincenzo Trione. Che le collettive dice di non amarle affatto. Quindici artisti, tenuti insieme da un invocato “codice Italia”, di cui però sfugge la natura. E chiamala come la vuoi chiamare, quella immaginata per il Padiglione Italia resta comunque una selezione di nomi, per altro assolutamente eterogenei, in qualche caso un po’ scontati e difficilmente accostabili per stile, storia, estetiche, linguaggi. Il codice, ad oggi, resta tutto da decriptare.

E però, se c’è un grosso merito nel progetto di Trione, sta senza dubbio in uno di quei nomi. Il demerito più grande? Non averci regalato il brivido, lo stupore, l’azzardo e la potenza di un Padiglione dedicato esclusivamente a lui, l’italo-statunitense Aldo Tambellini (Syracuse, 1930). Magari in dialogo con una figura giovane ed affine, con cui individuare una serie di assonanze e di distanze, di continuità e di interruzioni.

Ci saremmo tutti quanti tolti il cappello, come davanti al primo curatore geniale nella breve storia di questo nostro padiglione nazionale. E invece no. Trione ha l’intuizione, ma non osa. Pesca dalla migliore tradizione underground una figura forte, di nicchia, poco nota in Italia, concettualmente vulcanica e visivamente magnetica, ma la confonde nel mucchio. Giocandosi la sua mossa del cavallo. Avrebbe stra-vinto, già solo annunciando lo schema.

Tambellini è un artista vero. Un gigante solitario. Tanto in ombra quanto celebrato dai musei che contano, dalla Tate al Centre Pompidou, passando per diverse istituzioni europee e americane. Uno da associare a certi miti del secondo dopoguerra, da Nam June Paik a Warhol, da Allan Kaprow a Bill Viola. Insomma, un pioniere. Che tra gli anni Sessanta e Settanta ha plasmato la sua personale cosmologia, sfruttando come materia prima il magma dirompente della tecnologia, dell’iper-visione, della narrazione mediatica e delle nuove ossessioni percettive. La realtà, mediata da schermi televisivi, pellicole, correnti elettriche e dispositivi analogici. Tutto questo diventava, per lui, il luogo di una genesi tragica e insieme esaltante, specchio della violenza contemporanea ma anche dell’universo stesso, con i suoi buchi neri e le sue galassie di senso, i suoi insondabili abissi e le sue porzioni di luce metafisica.

Aldo Tambellini ha unito, in una forma d’arte totale e dinamica, video, pittura, cinema, poesia, happening, performance. I suoi ambenti immersivi sono stati ispirata evocazione del Caos cosmico e di quell’avventura scopica consumata tra la pupilla e le sinapsi, tra la realtà – nuda e cruda – e il filtro prepotente dell’immagine artificiale.

Un’opera al nero, che nell’uso feroce del non colore, associato unicamente al bianco, può essere paragonata alla gesta pittoriche di Franz Klein, per energia gestuale, pregnanza filosofica e capacità di combinare struttura e vibrazione, pienezza e vuoto: il buio assoluto e il suo opposto necessario. Un’estetica dark, noise, glitch, come diremmo oggi. Ma senza dimenticare, in alcuni lavori (su tutti il celebre Black TV), il rapporto con la pelle viva e porosa della storia, col suo carico di guerre, attentati, discriminazioni sociali: pagine di attualità divenute nient’altro che immagini, dissezionate e ridotte a segni disturbanti, grazie a un lavoro di found footage e ai frammenti di film, documentari, telegiornali.

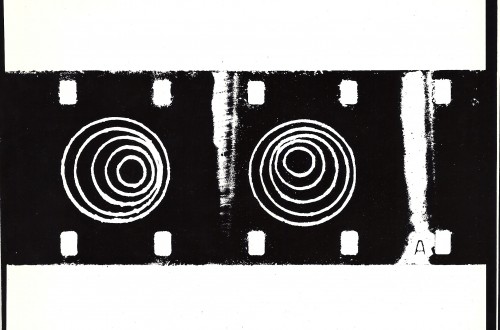

Soprattutto agli inizi, con opere come Black Is – che nel ’65 inaugurò l’omonima serie – la sua cifra prepotente (e mai abbandonata) fu quella di un’astrazione radicale, che si nutriva di spirali, illuminazioni improvvise, pulsazioni, rumori meccanici, disturbi compulsivi, ottenuti manipolando direttamente la pellicola con agenti chimici, inchiostro, graffi, e sfruttando i cortocircuiti del flusso catodico.

Tambellini è stato dunque tra i primi spericolati sperimentatori del mezzo tecnologico, utilizzato non in chiave simbolica o rappresentativa, ma come sostanza stessa dell’indagine: un viaggio tra l’organico e l’inorganico, tra l’occhio e la macchina, forzando le potenzialità espressive del medium e i suoi effetti sulla percezione. Dalla folgorazione luminosa – interruttori, tensioni, campi elettromagnetici – al nero che divora.

Un universo di cavità sotterranee, macchie cieche, bombardamenti ottici, infinite nebulose. Oppure, come scrisse nel suo statement per Black TV ,“Il rumore bianco, la neve elettronica”, e poi il “bagliore che si spegne”, all’improvviso. Immagini come “pallottole”, prima del blackout. Tutto l’orrore e la bellezza di un’epoca che, senza paracadute, si addentrava fra le maglie della crisi e i circuiti dell’immagine tecnologica, lungo il piano degli infiniti simulacri confusi col reale. Mentre alcuni artisti, interpreti e anticipatori, costruivano un’estetica nuova, già sintonizzata col tempo a venire.

Helga Marsala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati