Rispolverare l’immagine. Intervista a Stefano Arienti

Un maestro del contemporaneo che (ri)copia letteralmente i grandi del passato, con la leggerezza del tratto e la complicità della luce. Committenze, scarti, riutilizzi per una visione ambientale del disegno lunga un quarto di secolo. In mostra da domani a Modena.

Incontrare Stefano Arienti (Asola, Mantova, 1961; vive a Milano) è un privilegio. Si dimostra calmo, pacato e disponibile anche se lo avviciniamo mentre lavora all’allestimento della mostra Antipolvere che sta per aprire alla Galleria Civica di Modena. Il titolo è un chiaro riferimento a quei teli che ha scoperto essere supporto perfetto per i suoi disegni, specie quelli di grande dimensione, ma, dice lui stesso, è anche un suggerimento a “spolverare” le opere che non vede da tempo e a rispolverare quelle dei maestri. Sì perché Arienti, a dispetto di una formazione universitaria di carattere scientifico, è un grande cultore della storia dell’arte, che si permette di affrontare sempre con sguardo innocente, senza farsi impressionare o peggio allontanare dall’intoccabilità del capolavoro e del suo autore. Le immagini, dice, anche quelle sacre e quelle celebri, vanno trattate come materia, per questo le copia, le fotocopia, le riproduce con ogni mezzo, le indaga alla ricerca di nuove immagini, le sue, frutto di molteplici processi di (ri)mediazione. In mostra opere provenienti da collezioni pubbliche e private vengono accostate a nuove produzioni realizzate per l’occasione, ma, cosa ancora più interessante, alcune prove “scartate” nel rapporto con i committenti diventano nuove opere e spazi attraversabili dal pubblico.

Stefano Arienti, Studi per l’altare della chiesa di San Giacomo Maggiore di Sedrina, 2006, inchiostro oro su carta, disegno 100 x 150 cm

Come è nata la mostra Antipolvere? Dalla presentazione di un percorso antologico di venticinque anni all’idea del disegno come filo rosso delle opere presentate, si parte da qui?

Sicuramente, l’opera più vecchia che presentiamo è del 1991, una forma molto personale di disegno in cui ricalco delle immagini di Gustave Dorè. Attraverso delle fotocopie con della carta copiativa e pennino ho ripreso dal fronte l’immagine ingrandita, che diventa successivamente sul retro un disegno che appare attraverso i fogli. Un procedimento che utilizza la lezione dei grandi maestri filtrata attraverso le fotocopie, la necessità di costruire l’immagine in modo originale che è presente in tutti i miei lavori fino a oggi. In esposizione, infatti, ci sono dei “libri di fotocopie” (Copie di studio, 2010) che per l’occasione sono a disposizione del pubblico.

In questi album si potrà notare come per te la fotocopia sia uno dei primi approcci e metodi di conoscenza dell’immagine, il contatto iniziale. È così?

Certamente, perché la fotocopiatrice in sé è un mezzo di produzione, una tecnica artistica allo stesso livello delle altre che cerco di padroneggiare, come la foratura, il ricalco diretto con il pennarello, ecc. Dare la possibilità al pubblico di conoscere questo procedimento è parte di una volontà più ampia di interazione che è presente in tutta la mostra. Tra le opere esposte compare ad esempio I nomi di Ciserano, progetto legato a un laboratorio aperto ai residenti del paese della bergamasca. Basato anch’esso su una visione ampia del disegno – dai nomi scritti dai cittadini, poi ricamati, alle trame dei tessuti che spesso copio o cancello –, è nato per un ambiente e in questo caso diventa esso stesso ambiente di tappeti e cuscini. A pensarci bene, anche il fattore committenza è un altro dei leitmotiv della mostra, siano esse pienamente realizzate o rimaste incompiute.

Proiezioni per Fenix, 2012, progetto di Stefano Arienti e Foofwa d’Imobilité per il Teatro La Fenice

Nel processo seguito per il Kartellmuseo di Milano sembra esserci un’elevazione a potenza del disegno: l’opera finale che hai presentato presso il museo è un disegno a tutti gli effetti, una traccia segnica su una superficie, mentre qui sono esposti gli studi per la realizzazione, che nella tradizione artistica venivano definiti “disegni preparatori”, quindi ci si trova di fronte a un disegno di un disegno di un disegno…

Questa componente è molto visibile anche nell’opera realizzata per Zegnart di cui presentiamo cinque versioni che prima ho indagato su carta, come un bozzetto, poi in grande dimensione scala 1:1, eseguendo sei declinazioni dello stesso soggetto. Quella finale è stata spedita e adesso è esposta nel negozio di Ginza a Tokyo, le altre sono esposte qui, come un unico blocco, come un’unica opera.

La prima proposta dell’immagine preparata per Zegna è partita da un tuo scatto fotografico che a suo volta inquadra un modellino, quindi una rappresentazione della realtà. Il disegno è sovrapposizione e vuoi esporre la sua stratificazione?

È un tentativo per poter sondare tutti gli aspetti che ho scoperto all’interno del processo che ha prodotto l’opera che in questo caso produce altre opere. L’opera iniziale, quella commissionata, si doveva perfettamente inserire in un’altra opera ancora, che è il progetto di un interno commerciale firmato da Peter Marino, in mostra invece i materiali di studio conquistano lo spazio e lo statuto di opera indipendente. Nella proposta allestitiva, poi, ritorna più volte l’idea di quinta teatrale perché è una connotazione che deriva dalla conformazione della grande sala della Galleria, con il soffitto buio, coperto da meravigliose capriate…

Simili a una graticcia…

Sì, esatto. Abbiamo cercato di sfruttarle nell’allestimento, creando zone che potessero essere attraversate, anche fisicamente.

Stefano Arienti. Antipolvere. Exhibition view at Galleria Civica di Modena. Photo Francesca Mora

L’apertura all’intervento del pubblico nei tuoi lavori, a mio avviso, è anche indicativa della estrema libertà con cui ti relazioni alle tue opere, alle opere altrui e, più in generale, alle immagini. In mostra ci sono opere nate dal confronto con grandi maestri (El Greco, Romanino) altre originate da fotografie scattate da te, in entrambi i casi il tuo approccio non è reverenziale, ossequioso, come se fossi consapevole dell’oggettualità dell’immagine…

Mi è sempre piaciuta la materialità degli oggetti che “portano” le immagini, e quindi l’idea di entrare in quella materia, di indicare la libertà che ci si può prendere è un elemento importante da suggerire a chi passa del tempo con le mie opere. E poi indicare una possibilità di relazione con i maestri, da cui ho imparato moltissimo, con cui è in atto un confronto che dura e dunque non si esaurisce: non si è esaurito nel caso del Romanino, che ho incontrato da bambino, o di El Greco, che ho finalmente visto dal vero qui a Modena. La nostra civiltà delle immagini è sempre fatta di oggetti che riproducono altre immagini, questo elemento di mediazione fa parte del nostro tempo. Per me le immagini non sono immateriali, anche quando stanno dentro la nostra testa sono sempre elementi che hanno una grande fisicità.

La tua idea “allargata” di disegno passa spesso attraverso l’illuminazione, pensiamo alla fotocopiatrice o al gesto infantile di ricalcare alla finestra, il rendere visibile ciò che non lo è attraverso proiezioni, fori, fino all’utilizzo di superfici traslucide.

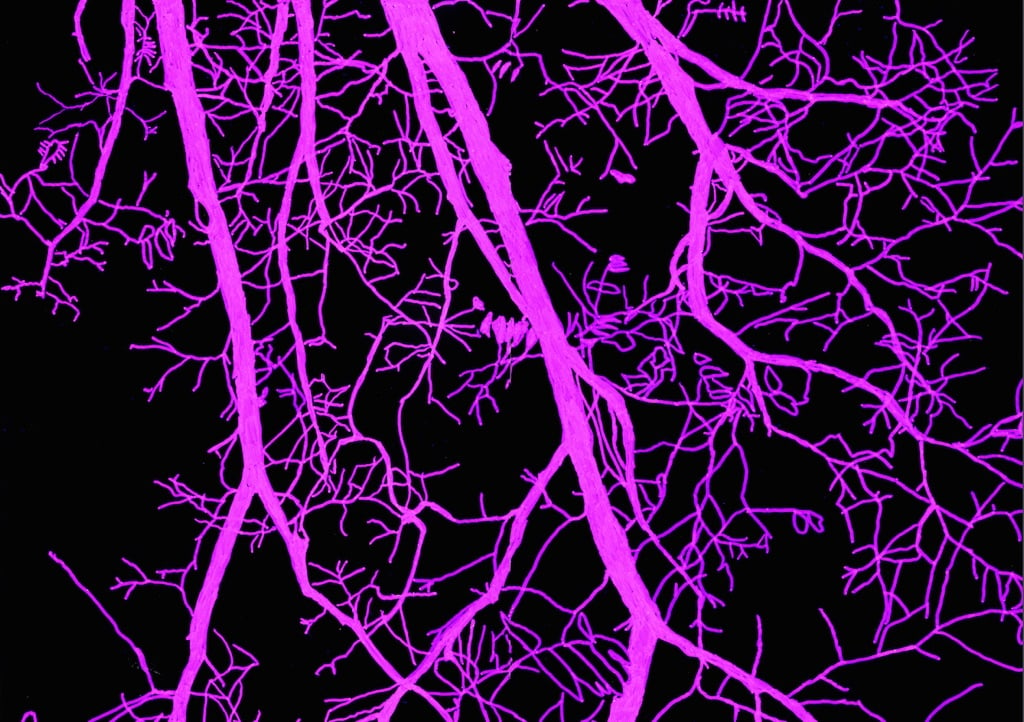

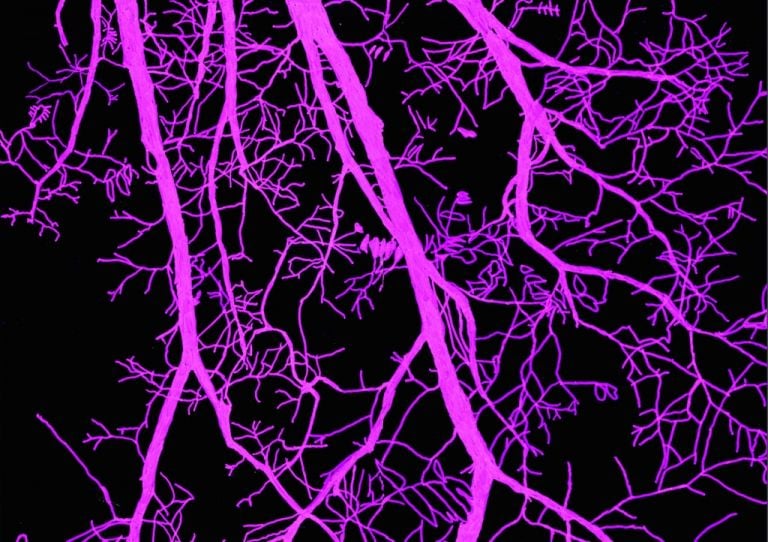

Io che non so fare niente a mano libera ho cercato altri mezzi per entrare in rapporto con le immagini e con il segno. Nel caso dell’opera di Romanino, che ho visto fin da piccolo nella cattedrale di Asola dove sono nato, solo pochi anni fa ho scoperto che conteneva delle immagini che di solito sono nascoste, invisibili, ovvero il retro delle ante d’organo. O, ancora, nella stanza che chiude la mostra in cui compaiono le rielaborazioni digitali dei miei disegni [dalle serie La Danza delle polveri, 2009; Inversione Libro Fenice, 2012, Inversione pitture, 2012-2015; N.d.R.] proiettate in un ambiente in cui altri disegni a tempera su carta rivestono le pareti (Susino rosso, 2015).

– Claudio Musso

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati