Fra privilegio e indifferenza. Intervista con Elisabetta Di Maggio

Tre artisti intervengono alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia durante questa Biennale Arte 2017. Sono Maria Morganti, Giovanni Anselmo ed Elisabetta Di Maggio. Abbiamo dialogato con quest’ultima, incuriositi da un’edera che lentamente ha invaso gli spazi interni della casa-museo.

La Fondazione Querini Stampalia è, innanzitutto, una straordinaria casa-museo. C’è qualcosa in particolare di questa istituzione che ti ha attirato, considerandola da questo specifico punto di vista?

Conosco la Fondazione Querini da lungo tempo, è un luogo che ho frequentato tanto quando da studente preparavo gli esami nelle sale della sua preziosa biblioteca, e poi conosco le sale espositive, che ho sempre visitato non solo per vedere le mostre che venivano proposte, ma anche perché considero un privilegio poter trascorrere del tempo in un luogo così ricco di memoria.

Con quale spirito hai lavorato per entrare in sintonia con le sale del museo, sfarzose e al contempo intime?

Quando mi è stato chiesto da Chiara Bertola di pensare a un progetto per le sale del Museo Querini, ho pensato che fosse una sfida difficile e che forse non sarei stata all’altezza: quelle sale sono ricche di storia e di capolavori… Poi però mi sono detta che non è sempre possibile avere uno spazio bianco a disposizione, e allora bisogna imparare a procurarselo, a riconoscerlo. Bisogna cercare lo spazio bianco dentro di noi e da lì partire.

Negli stessi giorni inaugura la mostra di Giovanni Anselmo. Hai stabilito una qualche forma di dialogo con la sua opera? E se sì, quale?

Giovanni Anselmo è un maestro al quale ho sempre guardato con grandissima stima, e grazie a questa mostra ho avuto anche il privilegio di conoscerlo personalmente. La decisione di esporre un suo lavoro nel Portego, dove è presente anche una mia installazione, è per me un onore e un riconoscimento insperato.

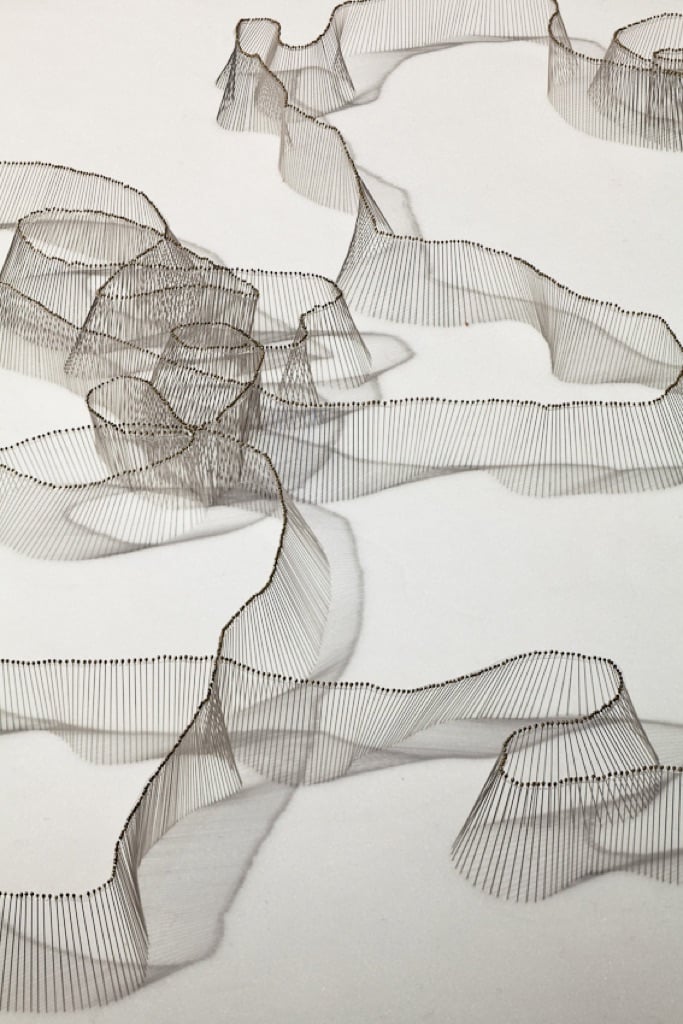

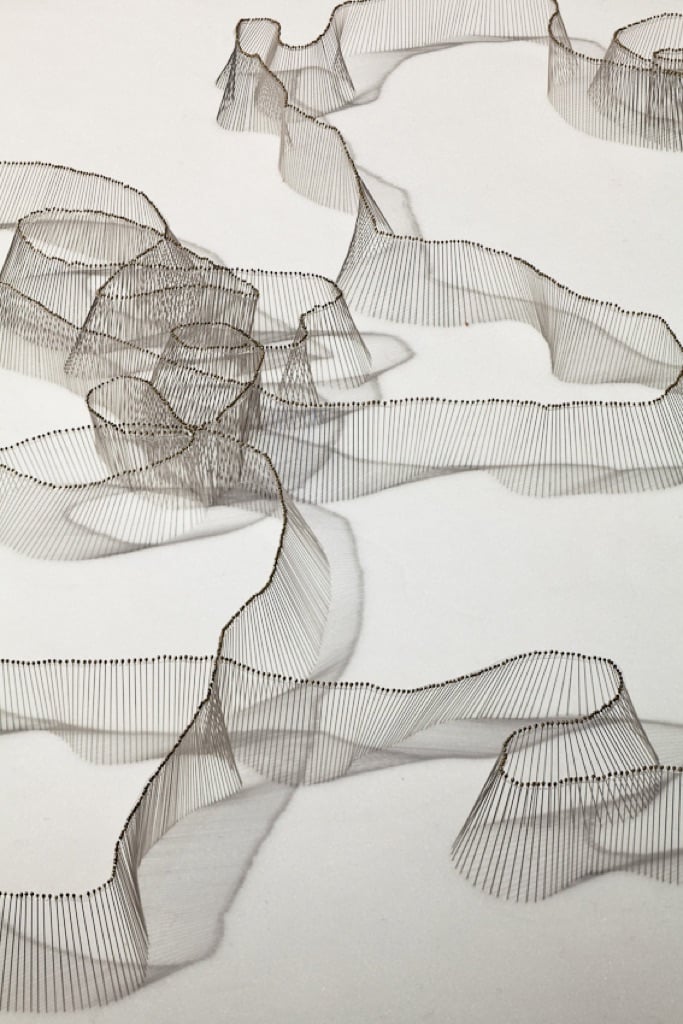

Elisabetta Di Maggio, Natura quasi trasparente, 2017

I tuoi interventi sono delicati, sia in termini visivi che in termini materici. Perché hai scelto di lavorare in questo modo e, a tuo avviso, che ruolo ha una siffatta attitudine in un panorama contemporaneo dominato dalle installazioni di grande formato e dalle mostre-evento? Penso, ad esempio e per vicinanza, alle due colossali mostre di Damien Hirst a Palazzo Grassi e a Punta della Dogana.

Realizzare personalmente a mano i miei lavori è fondamentale, perché è parte essenziale del lavoro. Il materiale vero di cui sono fatti i miei lavori è il tempo, che spesso è un tempo lungo di realizzazione, ed è importante per me che si riconosca una gestualità quasi artigianale, come segno unico e irripetibile. Ma è anche vero che la manualità non è un aspetto necessario o richiesto dall’arte contemporanea, che anzi sempre di più si muove su scale aziendali. Damien Hirst è un artista che rispetto, ma viviamo in galassie diverse.

Quanto influisce Venezia, la città in cui vivi, sulla tua poetica?

Penso che il luogo in cui si vive sia di ispirazione per ognuno, e questo vale anche per me. Venezia è uno di quei luoghi dove si impara a capire che la vera preziosità risiede nello sguardo sulle cose, che il vero lusso è il tempo, e che tutto questo è gratuito e potenzialmente alla portata di tutti.

Elisabetta Di Maggio, butterfly flight trajectory#04, 2012. Photo Francesco Allegretto

Che sensazione hai provato nell’aprire quello scrigno segreto che è la sala-armadio, generalmente non accessibile al pubblico? Qui troveremo una sorta di archivio en abyme: quello permanente e il tuo. Ci puoi dire qualcosa di più in merito?

Ho avuto il privilegio di oltrepassare la soglia e di entrare in un luogo privato che raccoglie il vissuto della famiglia Querini, una famiglia realmente esistita, e i numerosi oggetti che l’occhio può cogliere lo testimoniano: cammei, bottoni, anelli, crocifissi, monete, strumenti di misurazione, posate, piccole sculture, taccuini…

Si è aperta davanti a me una “camera delle meraviglie”, e da lì è stato spontaneo pensare di fondere il mio archivio contemporaneo, fatto di oggetti trovati, disegni carte, appunti, con l’archivio storico della famiglia, dove la sovrapposizione di passato e presente attiva un display su cui far interagire diverse memorie. In questo luogo nulla è dato e compiuto, tutto è provvisorio e in fieri, un bozzolo in attesa di divenire altro da sé. È come stare in un magazzino dove sono stoccati e conservati oggetti non più o non ancora in uso. O dentro il mio studio, dove sono riposte idee che prima o poi, forse, diventeranno lavori.

Nella sala dove è allestita la Presentazione al tempio di Giovanni Bellini, una tua fragilissima porcellana è poggiata su una sedia. Che rapporto c’è fra il dipinto e la scultura?

Giovanni Bellini è la Storia dell’Arte, è la pittura del Rinascimento a Venezia e quel quadro è un capolavoro. Avvicinarsi per dialogare con opere così importanti potrebbe essere letto come un atto di presunzione. Ho avuto il desiderio di animare quei personaggi e di entrare a far parte della loro realtà. Il mio lavoro è “messo in scena” di fronte alla Presentazione al tempio: si tratta di un oggetto ambiguo di porcellana appoggiato su una vecchia sedia in velluto rosso, che sembra segnare la presenza di qualcuno che poco fa stava lì davanti, forse anche uno dei protagonisti del dipinto. E lo spettatore che la contempla ha il privilegio di assistere alla narrazione o addirittura di sentirsi parte di essa.

Elisabetta Di Maggio, Untitled, 2015. Photo NCCS-National Center for Contemporary Art, Mosca

L’intervento più toccante è quello che si situa fra interno ed esterno, composto da foglie di edera. Qui, come sottolinea Chiara Bertola, è come se collassassero una serie di temi-concetti chiave nel tuo lavoro – in primis la natura e il tempo. A me pare di rinvenire anche una lucida riflessione su quello che va di moda chiamare “anthropocene”: la tua non è un’ode ingenua alla natura, qualunque cosa s’intenda con ciò, ma una consapevole celebrazione del suo rapporto con l’essere umano (le foglie crescono ma sono altresì incise, lavorate ecc.). È una lettura sulla quale concordi?

Come esseri umani spesso ci poniamo di fronte alla natura relazionandoci con lei come se fossimo allo stesso livello, da pari a pari, dimenticandoci di essere solo una sua parte – e nemmeno tanto grande – e che comunque lei fa quel che vuole. La natura, silenziosa e lenta, penetra in luoghi non a lei solitamente permessi e qui si è insinuata tra il mobilio e le opere con il suo groviglio di rami e foglie, come se l’edificio fosse stato abbandonato da molto tempo. L’edera è viva e si nutre – anche in questo spazio museale – di terra e acqua. La sua presenza contrasta con i secoli di storia e vita congelate che qui si conservano e dà origine a una veduta bizzarra, quasi un capriccio. Ma c’è anche l’edera non più viva, quella più scura, trattata e lavorata, che si intreccia ai motivi vegetali e floreali “mimati” dagli stucchi settecenteschi, natura e artificio che si intersecano e confondono, originale e copia che dialogano, vita e morte inevitabilmente unite. Le foglie sono intagliate con il bisturi, la loro superficie traforata sembra mangiata da un parassita ma è tagliata con cura meticolosa…

Richard Dawkins, un biologo evoluzionista e divulgatore scientifico, sostiene che la natura non è crudele ma solo spietatamente indifferente, e che questa sia una delle più dure lezioni che un essere umano debba imparare. Noi non riusciamo ad ammettere che gli eventi della vita possano essere né positivi né negativi, né spietati né compassionevoli, ma semplicemente indifferenti e mancanti di scopo.

– Marco Enrico Giacomelli

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati