Un forestiero a New York. Intervista a Matteo Pericoli

Architetto prima e disegnatore poi, Matteo Pericoli racconta la sua esperienza di forestiero nella Grande Mela. Sottolineando l’importanza dell’altrove come un’esperienza fondamentale per qualsiasi individuo e artista.

In occasione della mostra New York New York. Arte Italiana: la riscoperta dell’America, in corso al Museo del Novecento di Milano e alle Gallerie d’Italia, Matteo Pericoli (Milano, 1968) ha inaugurato una serie di incontri (Vite parallele: Italia, America) volti a raccontare il rapporto tra la Grande Mela e diversi artisti nostrani. L’architetto e disegnatore italiano ha poi fatto il punto su quello che è stato il suo percorso e la sua crescita a New York, e su come abbia trovato nella città americana la sua identità di forestiero e la sua ispirazione artistica.

Come sei arrivato a New York e perché hai scelto la Grande Mela come destinazione?

A New York sono arrivato con uno degli ultimi voli della TWA, quando stava chiudendo, e sono sbarcato al nuovo terminal del JFK, quindi è stato un arrivo simbolico. Dopo aver studiato architettura, avevo il desiderio di entrare in contatto con un diverso modo di pensare al passato, di pensare all’architettura in maniera più fresca. Ero curioso di provare il distacco da un luogo che non sentivo mio, perché mai sono stato legato alla mia città di origine. Dunque sono partito con l’idea di fermarmi un anno o due, per poi finire a vivere a New York per tredici anni e poi una vita.

Dunque forestiero a New York e forestiero a casa propria.

Il tema dell’incontro [Un forestiero in città, N. d. R.] ha innescato tanti pensieri e forse futuri problemi perché in realtà è una condizione che io ho sempre sentito. Ma forse è meglio sentirsi forestieri in un posto fatto di forestieri, poiché c’è una sorta di condivisa possibilità di essere se stessi senza il problema di “se mi sento forestiero allora…”.

Matteo Pericoli, photo credit Roger Lanoue Jr., RLJMedia

New York è stata dunque scelta perché è un posto di forestieri per eccellenza? Cosa significa per te?

Casualmente sì, io non ho mai ragionato così tanto, ho ragionato molto sulle modalità (biglietto aereo, visti ecc. ecc.), ma poi in realtà la mia volontà era di trovarmi in un posto che conoscevo, essendoci già andato in vacanza un anno o due anni prima, e dove non serviva a niente provare ad amalgamarsi, perché appena arrivi sei esattamente come tutti gli altri, con le tue stranezze e una lingua diversa. Un senso di accoglienza incredibile che ha fatto sì che poi rimanessi per tutto quel tempo. Per me dunque New York è una casa fatta di stranieri che, proprio in virtù di questa loro condizione, vivono alla finestra del mondo, sempre osservando e mai condannando l’eterogeneità e la diversità.

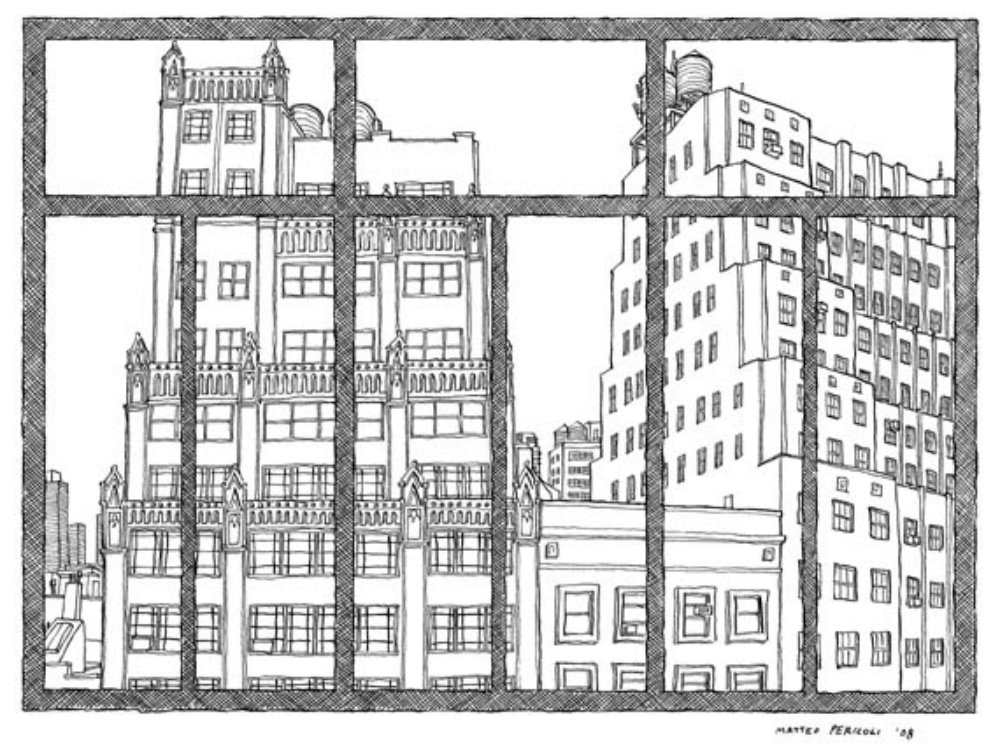

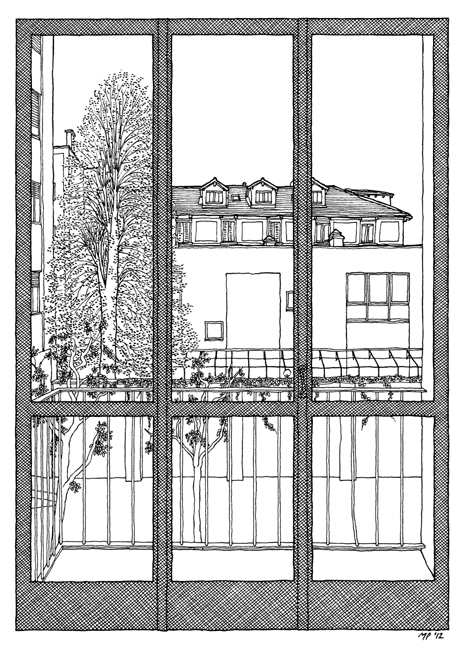

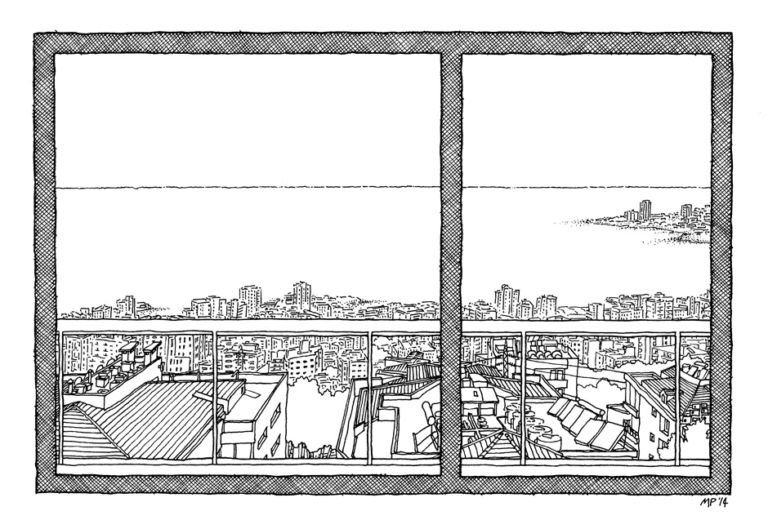

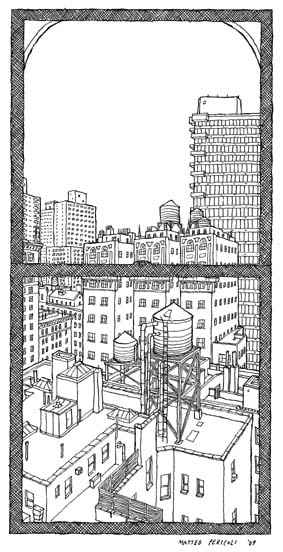

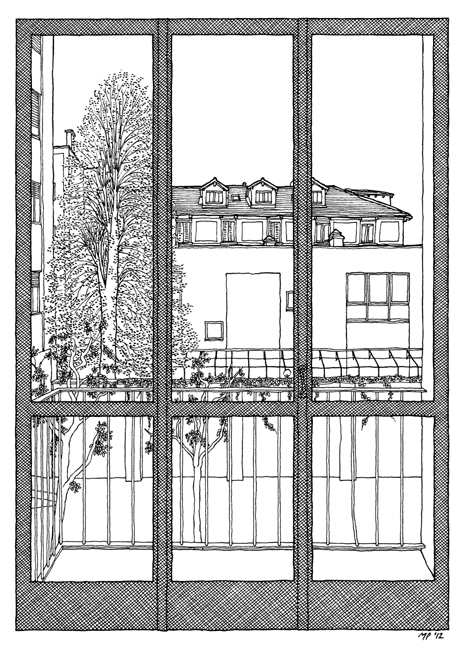

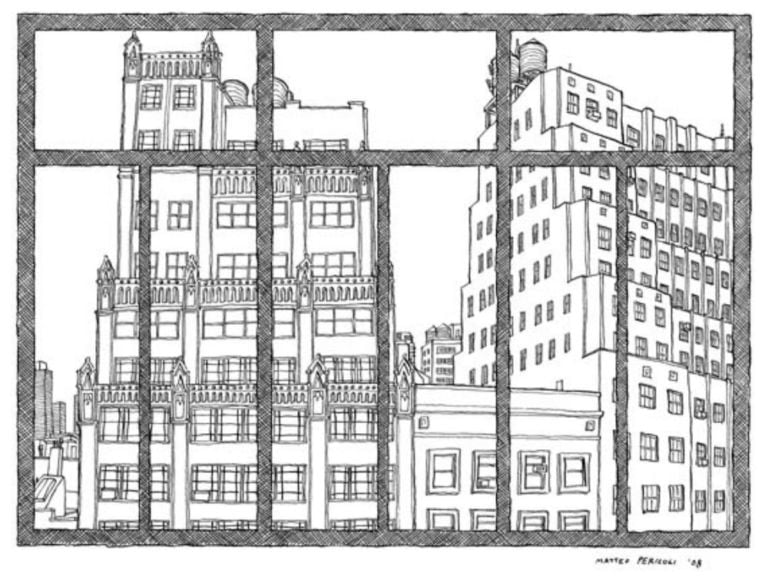

A proposito di finestre, una delle tue ultime pubblicazioni è stata Finestre sul mondo – 50 scrittori e 50 vedute. Come ti è venuta questa idea?

Finestre sul mondo mi è venuto in mente perché mentre disegnavo e lavoravo passavo tantissimo tempo alla scrivania davanti alla finestra di casa mia, a New York. Quella veduta sull’esterno era stata la cornice di molti attimi e momenti di creazione e di vita, e da lì mi venne lo spunto di sviluppare un progetto simile. Scelsi poi di disegnare i paesaggi che si trovano davanti agli occhi gli scrittori, ispirandomi a Tom Wolfe, uno degli autori che ha meglio raccontato New York. Tom Wolfe aveva scelto la sua casa indipendentemente dalle dimensioni o dai locali, ma semplicemente per la vista di cui si godeva dalla finestra. Dunque credo che molto possa essere detto di noi e di un lavoro, specialmente la scrittura, dal come vediamo il mondo attraverso quel buco. Alla fine l’uomo è un animale teso verso l’esterno, che si chiude in queste scatole che chiama case o grattacieli, ma che vuole il mondo. Le finestre credo rispecchino perché siamo lì e cosa abbiamo scelto, come lo fanno le città in cui scegliamo di vivere.

Come sei passato dall’architettura al disegno?

Dopo essere arrivato a New York e dopo un po’ di tempo che lavoravo in uno studio, un giorno andai con mia moglie a fare un giro sul battello che circumnaviga Manhattan. Iniziai a disegnare a mano libera tutto il paesaggio che mi trovavo di fronte. Lentamente, e rifacendo quel percorso un’infinità di volte, il mio disegno diventava sempre più ricco e dettagliato. Ci misi un anno, disegnando dopo il lavoro e nei weekend, e alla fine completai il profilo e i dettagli di metà Manhattan, scoprendo poi che era qualcosa che nessuno aveva mai fatto.

Matteo Pericoli, Tim Parks, Milano, 2012

Tornando alla rassegna, invece, quali parallelismi e quali differenze vedi tra New York e l’Italia?

Secondo me cercare i punti in comune tra due cose oggettivamente diverse può essere fuorviante per entrambe. Adesso vivo a Torino e sento lì questa sorta di desiderio di misurarmi in altri luoghi, magari più grandi. Milano mi trasmetteva sempre una certa volontà di competere e misurarmi con città di dimensioni maggiori, come New York, ma in realtà non so se valga la pena avere sempre come punto di riferimento qualcos’altro. Andare nei luoghi, viverli e capirli è essenziale per capire sé stessi, da dove si viene, come si funziona. Poi siamo esseri umani, quindi ovunque si vada si può sempre trovare qualcosa che non funziona. Questa è una pessima attitudine dell’umanità in genere. E di cose che non funzionano ce ne sono tantissime sia a New York sia a Milano, come ce ne sono tantissime che funzionano.

Quando ero negli Stati Uniti, per identificare una differenza che mi aveva stupito, mi domandavano sempre “Come sei cresciuto?”, che è la domanda tipica, prima ancora del “Da dove vieni?”, interrogativo più automatico per uno straniero in Italia. Mi domandavano se ero cattolico, non cattolico, protestante, musulmano, e io rispondevo sempre che “Sono un italiano non praticante”. Ho sempre cercato di non fare paragoni, ma di valorizzare e vivere appieno l’altrove del luogo in cui mi trovo. Cercavo di non praticare tutte le cose che mi portavo dietro.

Quanta della tua ispirazione è dovuta semplicemente al fatto di essere forestiero?

Secondo me essere di altrove o forestiero o qualcuno che non ha tutti i meccanismi che combaciano con quelli del luogo è una condizione necessaria per capire i posti e se stessi, ancora prima dell’esserne ispirati.

Quattro giorni fa stavo rientrando da New York e, andando al JFK, ho incontrato un taxista, nato a Brooklyn, di famiglia italiana, che ha lavorato in finanza e fatto veramente un po’ di tutto, insomma ha sperimentato e vissuto pienamente la realtà della sua città. Nonostante ciò, il suo ultimo desiderio era di salire sull’aereo con me e trasferirsi a vivere nella realtà che gli stavo descrivendo, che è una città di medie-piccole dimensioni che si chiama appunto Torino, dove posso fare questo e quello. Il suo impeto di scappare da un luogo che per lui aveva significato tanto ma alla fine nulla di nuovo, dal punto di vista del desiderio, era l’immagine speculare di tante persone che incontro e che mi chiedono perché sia qui e non là. La necessità di sentirsi altro è importante sia per la propria arte e per essere un artista a tutto tondo sia per completarsi come individuo.

Questa cosa dell’altrove è cruciale se poi uno riesce a metterla in pratica, e non è detto che debba essere a New York, possono essere tanti altri i luoghi.

E quanto New York ha influenzato il tuo lavoro?

L’influenza di New York – dove io sono arrivato con tutto quello che mi portavo dietro, ritrovandomi in mezzo a persone che, come me, arrivavano da altri luoghi con altrettanto materiale – è stata fantastica. Perché New York penso sia uno dei pochi posti che, appena arrivi, ti chiede: “Allora cosa pensi di me? Descrivimi quanto sono bella, quanto sono straordinaria…” ed effettivamente ci si casca, ci si invaghisce in maniera pazzesca, del tutto positiva. Poi, dopo, tante altre cose tornano in superficie, sulla complessità del luogo e delle persone, come se poi la città fosse effettivamente una persona.

Adesso è cambiata tantissimo o sono cambiato io.

Se dovesse essere una persona, allora che tipo di persona sarebbe New York? E Milano?

Negli Anni Novanta New York era una persona inconsapevole della propria bellezza o forza. C’era una normalità diffusa che io leggevo come straordinaria energia, ma che non faceva nulla per ostentare se stessa. Questo aspetto è cambiato tantissimo, soprattutto dall’11 settembre 2001.

Milano invece l’ho vissuta negli Anni ‘70 e ’80, finché all’inizio degli Anni ‘90 sono andato via alla ricerca di qualcosa di più veritiero.

Il mio ricordo di Milano è di un luogo in confusione di identità, che non era capace o voglioso di esprimersi per quello che è, quindi un posto che non mi ha mai trasmesso un grande spirito. Ma ora è cambiata e sono cambiato io, tant’è che mi ritrovo forestiero qui. Milano e New York, come tutte le persone e le città, sono identità in evoluzione, e il bello, come accade con le persone, è di potersi ritrovare e innamorare nuovamente anche a distanza di tempo, di sorprendersi e stupirsi del mondo e della vita.

– Tommaso Santambrogio

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati