Duchamp secondo Pablo Echaurren. A Venezia

Scala Contarini del Bovolo, Venezia – fino al 15 ottobre 2017. La nota dialettica fra il rivoluzionario della creatività per eccellenza e Pablo Echaurren trova nella mostra lagunare una efficace conferma. Analizzata qui da Marcello Faletra.

Du champ magnetique è il titolo della mostra che si sta svolgendo a Venezia alla Scala Contarini del Bovolo, per la cura di Raffaella Perna e Kevin Repp. Nella mostra di Venezia – che andrebbe considerata insieme alla conferenza ospitata alla Bibliothèque Kandinsky del Centre Pompidou – la controcultura diventa “eredità” in attesa di nuovi eredi.

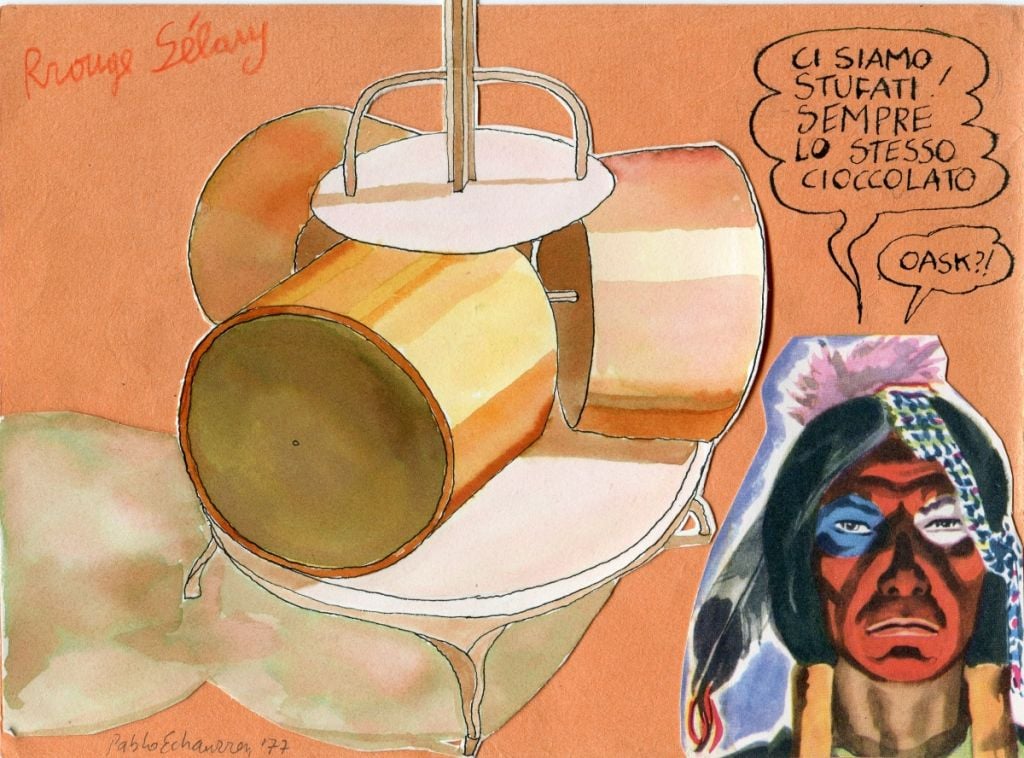

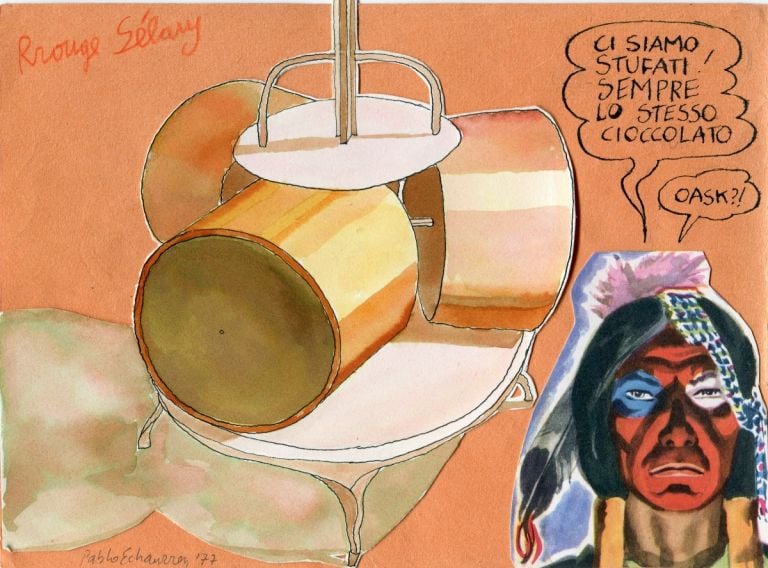

Nel catalogo si fa riferimento alla stagione del ’77 e al fatto decisivo dell’incontro di Pablo Echaurren con Duchamp via Baruchello, che sono visti come punti di “rottura” con una pratica dell’arte intesa come fenomeno sociale integrato e conformista. Pablo Echaurren (Roma, 1951) dal primo prende il tratto anti-mercantile e implicitamente politico. Un esempio: il celebre scolabottiglie viene ribattezzato “Scolabottiglie Molotov”, si tratta di immettere una certa dose di disordine nella percezione disciplinare e convenzionale del linguaggio. La miscela operata dallo sviamento che mescola Marx, Freud, Roussel e i dadaisti, diventa metaforicamente esplosiva. Del secondo – Gianfranco Baruchello – prolunga la pratica dell’arte come “valore d’uso”, come “attrezzo”.

Il ’77 per certi aspetti lo vede protagonista – gli Indiani metropolitani così tanto equivocati da Maurizio Calvesi che in Avanguardia di massa li associò ai terroristi! Un’inconsapevole libera associazione.

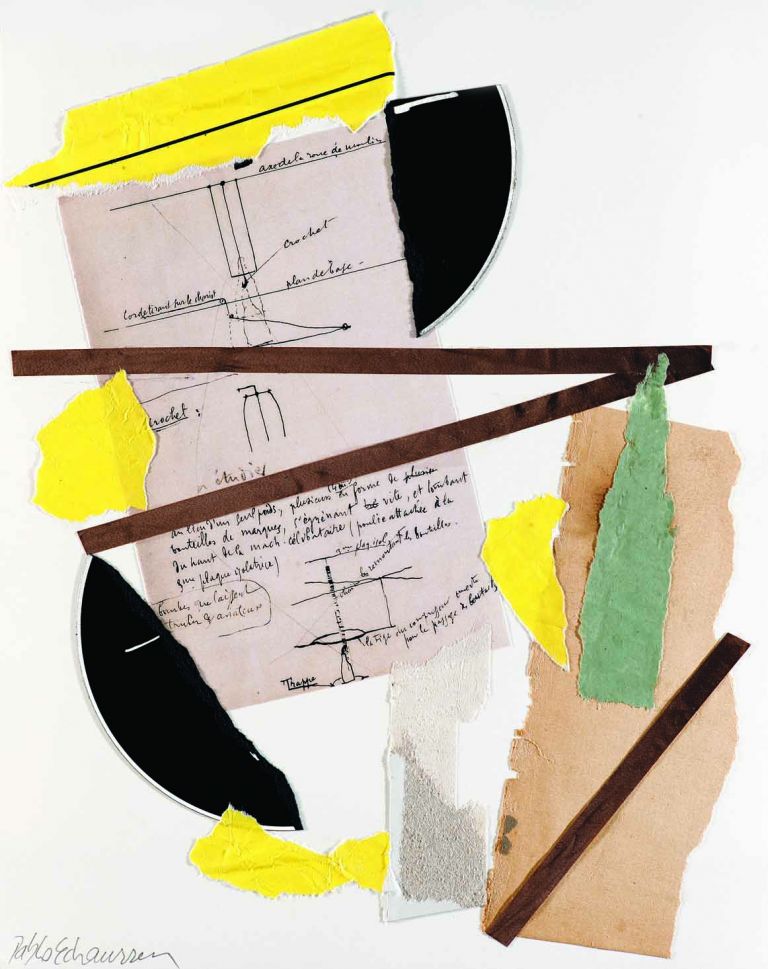

Pablo Echaurren, The golden bachelors, 2016, collage, 35,5 x 28 cm

LA STAGIONE DELL’IRRIVERENZA

D’altra parte, se si prende “Oask?!, il foglio autogestito degli Indiani metropolitani – una creatura di Pablo Echaurren e Claudia Salaris –, si vede subito come in esso vi sia un’antiestetica sorta dal magma creativo e contestatario del ’77, tesa a “dis-aggregare” il linguaggio. In quel foglio Calvesi riconobbe l’ascendenza “dada-surrealista e anche delle parole in libertà futuriste”.

Ma cos’era questa “dis-aggregazione del linguaggio”? Era il passaggio all’atto della parola e dell’immagine. La congiunzione di irriverenza situazionista e ironia dadaista in questo foglio sfociava in un détournement della narratività del politico e del personale quotidiano. Abbassava il gioco dell’immagine a valore d’uso di una prammatica ribelle, ma senza il pathos tragico che spesso ha segnato la storia di questa parola. Il linguaggio rivendicato in Oask?! non era la sua riduzione a mera comunicazione, ma la sua metamorfosi: dalla statica comunicativa alla dinamica re-aggregativa. Ciò che sfuggiva a Calvesi era la differenza tra la parola parlata e la parola parlante che si prendeva la libertà di coniugare nuove espressioni e altri sensi del linguaggio. Ma per far ciò occorreva che il linguaggio parlato naufragasse nel non-senso. Era la differenza del linguaggio come ciò che è già fatto e passivamente riprodotto, e il linguaggio come ciò che è da fare. Ma era anche una specie di trascendenza ironica, che sbrigliava le parole dalle catene della staticità della comunicazione.

L’esperimento collettivo degli “Indiani metropolitani ” del ’77, che vede come protagoniste figure ispirate all’anarchismo dadaista e duchampiano – oltre a Pablo Echaurren, c’erano Maurizio Gabbianelli e Olivier Turquet –, cos’altro significava se non il fatto di assumere maschere e simboli degli indiani nativi per identificarsi e solidarizzare con le popolazioni sterminate dagli yankee, e dunque una dichiarazione di guerra simbolica contro ogni forma di sterminio di culture differenti dal modello arrogante occidentale? Vale a dire la congiunzione di arte e politica tenuti insieme dal gioco ironico e dissacratorio. In questo scenario l’anima collettiva diventerà nera, meticcia, trans, rock, soul…

L’utopia implicava una nuova percezione del tempo presente e una ricostruzione materiale e simbolica della società. Il soggetto sociale non era più l’operaio o il partito, ma un corpo sociale eterogeneo, un collettivo trasversale che manifestava un valore d’uso della fraternità e dell’arte liberata dal feticcio. L’insurrezione di questo collettivo che si espandeva a macchia d’olio era la manifestazione qui ed ora del corpo il cui volto sociale era un noi.

“A quel tempo” – ricorda Jean-Jacques Lebel, pioniere degli happening in Europa (quella dei Provos, dei situs, del Living Theatre, di “merda per tutti”, degli happening) – “l’idea di fondo era che il cinema, la poesia, la musica, l’arte, la politica, dovevano essere vissuti, hic et nunc, nell’urgenza e immediatezza assolute”. Fin qui la stagione dell’irriverenza del ’77.

Ma come è utilizzato Duchamp da Pablo Echaurren?

Pablo Echaurren, Il ritardo della sposa (con applicato un disegno originale di Gianfranco Baruchello, 1970), 2016, collage, 35,5 x 28 cm

IL RITORNELLO DUCHAMP

“Il movimento è un ready-made”, “Duchamp per tutti”, “u-siamo tutti Duchamp”, “caviale & Duchamp”, “Duchamp à tous les étages”, nell’opera di Pablo Echaurren il nome Duchamp è chiamato costantemente in causa, non come feticcio dell’arte del Novecento, ma come valore d’uso. È un attrezzo. Va utilizzato in qualsiasi modo. È come un ritornello che propaga un campo d’azione della parola e dell’immagine. Con le parole di Deleuze e Guattari, è “un concatenamento territoriale”. E in quanto tale delimita un territorio, assume le più svariate funzioni: amorosa, sociale, ironica, parodistica, rivoltosa, ecc. Duchamp è il nomos dello sviamento dell’arte in chiave antifeticistica, infatti per Pablo Echaurren occorre “servirsi di Duchamp come un murales”.

La riproduzione del nome proprio Duchamp si diffrange nella varietà dell’uso, diventa sintesi di percezione e azione, diventa insegna o cartello. Il nome Duchamp in tal senso indica l’avventura di un territorio dell’arte, e sono sempre le parole di Deleuze e Guattari a illustrare questa avventura del nome proprio: “Mi piace un colore e, immediatamente, ne faccio il mio stendardo o la mia insegna. Si mette la propria firma su un oggetto, come si pianta la propria bandiera su una terra”.

In altre parole: Duchamp viene deterritorializzato (de-feticizzato), e riterritorializzato: fanne ciò che vuoi. Si tratta di non cercare l’identificazione attraverso il nome – Duchamp –, ma il passaggio.

Le parole e le cose si combinano liberamente, generano associazioni inconsuete, miniature del linguaggio a corto raggio, piccoli giardini dove “concimare, zappettare, smuovere, disseminare”.

Pablo Echaurren, U/siamo tutti Duchamp 2, 2016, scultura maiolicata in berettino, decorazione a grottesche in monocromia blu con lumeggiature, h. 40, l. 66, p. 53 cm Realizzata nella Bottega Gatti, Faenza

L’ALTRA CASA DEL LINGUAGGIO

Si tratta di un’antieconomia situazionista del linguaggio, svincolato dal valore estetico e inabissato nell’incessante proliferazione ironica della visionarietà postdadaista.

È un’altra casa del linguaggio, cosi come Baruchello intese “L’altra casa”: “Abbiamo un’altra casa. L’abbiamo dimenticata, ma c’è. Ne possediamo le chiavi e passandoci davanti ci rendiamo conto che è là, piena degli oggetti che ci erano familiari”. Davanti ai nomi, nel mezzo delle parole, al cospetto del linguaggio, così come davanti alle immagini, siamo tutti distratti, immemori del potenziale generativo e creativo delle corrispondenze tra suono e parola, tra immagine e oggetto, tra senso e non-senso. È in questa accezione che il ritornello Duchamp acquista tutto il suo potenziale patafisico e irriverente: “Servirsi di Duchamp come di un manifesto politico, Servirsi di Duchamp come di un proclama sociale, servirsi di Duchamp come d’un tatzebao, servirsi di Duchamp come d’un murales”, cosi come Duchamp si servì della Gioconda – desacralizzandola –, mettendole i baffi. Ma il celebre Orinatoio di quest’ultimo fu a sua volta abbassato da Jean-Jacques Lebel a reale pisciatoio (1966), restituendo a Duchamp il valore d’uso del ready-made che la storia dell’arte nel frattempo aveva museificato e messo in cornice.

Ora, c’è un piacere particolare nel fare del linguaggio e dell’immagine una pratica di rovesciamento della nevrosi della comunicazione come assoggettamento dell’individuo. Si tratta di fare della libera associazione una pratica erotica (come è ben evidente nei collage), che apre una crepa nella sterile rigidità delle forme convenzionali della comunicazione. È questo tratto erotico, questo piacere che costituisce il bordo sovversivo della poetica di Pablo Echaurren. Perché la sconnessione delle frasi e delle immagini e il loro assemblaggio illogico, non significa perdita di leggibilità. Tutt’altro: il piacere non è logico, ma si fa capire benissimo. Il piacere che prende il linguaggio viene sempre da qualche parte. Semmai si tratta di piegare la pratica dell’arte non a una estetica, ma a una poetica: è questo per me! Ciò che Roland Barthes ha detto del linguaggio potrebbe benissimo illustrare l’opera di Pablo Echaurren: “Il «per me» non è né soggettivo, né esistenziale, ma nietzschiano («…in fondo, è sempre la stessa domanda: Che cos’è per me?…»)”.

– Marcello Faletra

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati