Intervista a Mohsen Vaziri, il decano degli artisti iraniani

Settant’anni di storia dell’arte nei ricordi di un uomo che li ha vissuti intensamente: Mohsen Vaziri, decano degli artisti iraniani. Pittore e scultore, pioniere dell’arte astratta in Iran, Vaziri ha anche insegnato a lungo all’Accademia di Teheran, fino all’avvento del regime teocratico, contribuendo in maniera profonda a cambiare il corso dell’arte nel Paese. Lo abbiamo incontrato a Roma, dove a breve aprirà una fondazione.

A differenza di altri artisti iraniani che scelsero gli Stati Uniti come seconda patria e che di recente – complice l’almeno momentaneo disgelo diplomatico – hanno ottenuto un crescendo di riconoscimenti e la storicizzazione dei loro lavori (vedi i casi di Parviz Tanavoli e Monir Shahroudy Farmanfarmaian), Mohsen Vaziri, classe 1924, ha trascorso tutta la sua vita a cavallo tra l’Iran e l’Europa, in particolare l’Italia.

In un pomeriggio di luglio a Roma, dove l’artista vive gran parte dell’anno e a breve, grazie agli sforzi del figlio Hamoun, aprirà una fondazione che raccoglierà la sua opera, Vaziri si è raccontato a Luca Arnaudo.

La sua esperienza artistica è lunga e affascinante: ci può raccontare come è iniziata?

Sono diventato pittore per caso: nel 1943 mi sono iscritto all’Accademia di Belle Arti a Teheran perché era l’unica istituzione universitaria dove accettarono il mio diploma di scuola agraria, ora posso dire che dev’essersi trattato di destino. Provenivo da una famiglia di militari, dove non c’era posto per la cultura né interesse a sviluppare la mia prima vocazione, che era la musica; per di più la mia infanzia è trascorsa nel sud dell’Iran, dove non c’era letteralmente nulla: da piccolo giocavo con la terra, non avevo altro.

Ma adesso, se ripenso a tutto questo, mi rendo conto che nella mia arte ho continuato a fare gli stessi giochi, e a tentare di essere un musicista. Uno dei passaggi fondamentali della mia pittura, in effetti, è stato il periodo dei dipinti con la sabbia, che mi occuparono per quattro intensi anni tra il ’59 e il ’63, e in tutte le mie composizioni sono sempre stato ossessionato dal senso del ritmo, nei colori come nelle forme.

Mohsen Vaziri, Astratti, 2014

Qual è stata la sua formazione?

L’educazione impartita all’Accademia di Teheran era molto tradizionale, rigorosamente improntata alla copia dal vero dei modelli antichi: il mio esame d’ingresso fu disegnare uno schiavo di Michelangelo, tanto per rendere l’idea. Quanto all’ambiente, gli studenti erano perlopiù seguaci del realismo socialista, colori terrosi e composizioni popolari alla Il’ja Repin, mentre io ero attratto, anche se in maniera confusa, dall’Impressionismo.

Per la mia formazione furono fondamentali una serie di poster che un professore portò con sé da Parigi e appese lungo i corridoi dell’Accademia. Fu così che conobbi Sisley, Monet, van Gogh, e per me fu sconvolgente: passavo il tempo a studiare quelle stampe e promisi a me stesso che un giorno sarei riuscito ad andare in Europa per vedere gli originali.

E terminata l’Accademia?

Lavorai sei anni come illustratore per accumulare il denaro necessario per il viaggio, e finalmente partii: la mia destinazione però non fu la Francia ma Roma, sull’onda dei racconti entusiasti di alcuni amici architetti, che non la smettevano di parlarmi dei palazzi e delle chiese della città. Ci arrivai nel 1954 dopo dodici ore di aereo a elica, in tasca avevo appena i soldi per sopravvivere qualche mese e non parlavo una parola di italiano, ma non m’importava: del resto, nella mia vita ho sempre fatto così, non mi sono mai preoccupato per il futuro.

Cosa fece a Roma?

Per prima cosa andai all’Accademia in via di Ripetta: volevo imparare un modo diverso di dipingere, a ogni costo. Nella mia nuova formazione artistica l’incontro per me fondamentale è stato con Toti Scialoja, un vero maestro che lasciava ai suoi allievi la libertà di trovare una propria visione.

Ai suoi corsi strinsi anche amicizia con diversi studenti che poi sarebbero diventati famosi: c’erano Pino Pascali, Jannis Kounellis, il grande Mohamed Melehi, Mario Ceroli. Fu con loro che imparai l’italiano (mi aiutavano a tradurre vecchi fogli di giornale che prendevo nei bagni dell’Accademia, dove venivano usati come carta igienica). Devo molto anche a Giulio Carlo Argan, che mi sostenne con generosità. In breve tempo sono così riuscito a farmi strada: tra il 1958 e il 1964 ho esposto a quattro Biennali di Venezia di fila, il MoMA di New York ha acquisito una mia opera, poi sono tornato in Iran.

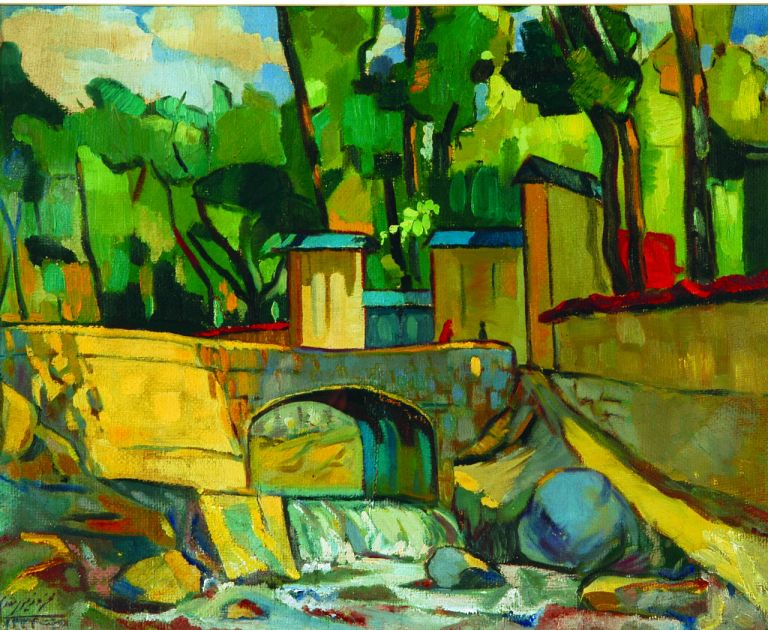

Mohsen Vaziri, Pardis, 2007

Dall’Italia è tornato in Iran, e all’Italia è tornato: lo stesso sembra aver fatto tra pittura e scultura. Ci spiega il suo percorso?

A metà degli Anni Sessanta mi venne proposto un posto come professore all’Accademia di Belle Arti di Teheran: l’offerta mi consentiva di stare vicino a mia madre, che era malata, e insieme contribuire a rinnovare l’arte nel mio Paese, così accettai. Nell’insegnamento ho sempre cercato di mantenere la lezione di libertà ricevuta da Scialoja, trasferendola ai miei studenti, e tra questi posso dire che sono passati tutti i nuovi artisti iraniani: indirettamente anche Abbas Kiarostami, che era in un altro dipartimento ma si faceva ripetere le mie lezioni di composizione astratta dai miei allievi, perché ero l’unico insegnante non tradizionale, e a lui questo interessava molto.

Vivevo a Teheran, dicevo, ma con una borsa di studio passai qualche mese a Parigi, dove scoprii quel fantastico materiale che è l’alluminio, e cominciai a utilizzarlo per realizzare composizioni ondulate sempre più grandi. Di nuovo cercavo un mio ritmo, e insieme tentavo di realizzare anche in scultura quello che per me è sempre stato fondamentale nella pittura: un’opera che sia comunicante ma insieme ricevente, si metta in contatto con chi la osserva. Credo di esserci riuscito definitivamente con le sculture che sviluppai dopo quelle in alluminio: sono opere interattive, costruite soprattutto in legno, liberamente modificabili. Moravia in un suo articolo ne parlò come di mostri preistorici, fossili provenienti direttamente dal deserto, e questo mi diede uno spunto importante per ripensare al rapporto con le mie origini.

Quando decise di tornare in Italia?

Fino a metà degli anni Settanta continuai a fare la spola tra l’Iran e l’Europa: ogni estate mi mettevo in macchina, da solo, 4mila chilometri in una settimana passando per la Turchia e la Grecia. Era bellissimo. Poi, dopo che cambiò il regime e persi il posto all’Accademia, passato qualche anno decisi con mia moglie che per i nostri figli sarebbe stato meglio crescere in un Paese meno condizionato dalla religione, e ritornai in Italia.

Ma anche qui il mondo era cambiato, e non in meglio: l’ambiente culturale di Roma degli Anni Ottanta era diversissimo da quello che avevo conosciuto ai tempi dei miei studi, molto più superficiale e commerciale. Ne ho preso atto, sono andato avanti per la mia strada, sempre più spesso in solitudine, ma non m’importa: ho dedicato tutta la mia vita all’arte, e ne sono felice.

Mohsen Vaziri, Sabbia nera, 1960

Qual è stato l’influsso delle origini sulla sua arte? Che cosa l’ha condizionata più in particolare?

Delle mie origini non ho usato nulla degli aspetti decorativi tipici della tradizione: anche quando mi sono cimentato in una serie di opere calligrafiche, ho voluto dare loro un contenuto puramente astratto, slegato dalla comune riproduzione di testi che ancora adesso ricorre in tanti artisti contemporanei iraniani.

Piuttosto, penso di aver mantenuto un ricordo del passato, una memoria dei primordi: quella che rimane al fondo dell’uomo e parte proprio dalla Mesopotamia, quando non c’erano che le mani per lavorare la terra. Questa è secondo me la grande eredità spirituale di quei luoghi, un legame con il deserto che personalmente ho sviluppato prima nei dipinti con la sabbia, quindi nelle sculture in cui ho trasferito in maniera tridimensionale i segni delle dita trasformandoli in strisce di materiali, fino ad arrivare alle sculture interattive.

E poi c’è la musica, la mia migliore compagna durante il lavoro in studio, ancora adesso quando dipingo non posso fare a meno di ascoltare musica: soprattutto Mahler. Amo in particolare la prima parte dei suoi lavori sinfonici, e il Canto della terra.

– Luca Arnaudo

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati