Il Sessantotto secondo la Galleria Nazionale di Roma. Un inizio mainstream

Una mostra a Roma, al pianterreno della Galleria Nazionale, apre le celebrazioni attese l’anno prossimo: mezzo secolo è passato dalle rivolte del ’68. Si prova a tracciare il perimetro di una scena storica, con qualità di opere ed equilibrio compositivo. Eppure qualcosa manca. Il rumore del cambiamento e della contestazione, innanzitutto.

“Ce n’est qu’un debut, continuons le combat“. Un coro appassionato e unanime tagliava l’aria, all’alba di una decisiva primavera parigina, cinquant’anni fa. 3 maggio 1968, scontri fra gli studenti della Sorbona e la polizia. Nei giorni successivi ancora tensioni, disordini e la folla a sfilare per strada, fra barricate diurne e battaglie notturne, occupazioni e sgomberi, molti feriti e una serie di rivendicazioni, presto condivise da studenti, operai, sindacati, intellettuali. Una grande rivolta destinata a essere incipit e detonatore: molte cose cambiarono, da allora. E come per tutti i cambiamenti radicali fu una storia controversa, irrisolta, sfaccettata.

“È solo un inizio, continuiamo la lotta“, urlavano. E la lotta continuò, per mesi. Il Sessantotto divenne l’emblema della grande frattura: contro una classe borghese conservatrice, miope, bigotta; contro la mortificazione dei diritti delle donne e la cultura maschilista diffusa; contro il consumismo nascente e il dominio del mercato, l’autoritarismo delle classi dirigenti e lo sfruttamento dei lavoratori. Ed erano i giovani a prendere spazio, ruolo, parola, ritagliandosi per la prima volta una propria dimensione sociale e identitaria.

È solo un inizio. 1968 – La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, installation view

RIFLETTENDO SUL SENSO DELLA LOTTA. UN NUOVO INIZIO?

Il 2018 sarà l’anno delle celebrazioni: mezzo secolo esatto da quell’ondata di ribellione, di consapevolezza e di liberazione, con tutte le contraddizioni, le ingenuità e le derive del caso. Tantissimi saranno gli eventi chiamati a ripercorrere quel capitolo fondamentale della storia contemporanea. Ad aprire le danze, con qualche mese di anticipo, è la Galleria Nazionale d’Arte Moderna: in questa coda del 2017 si iniziano a scaldare i motori del ricordo e quelli della riflessione.

Suggestivo il titolo della mostra, curata da Ester Coen, che riprende l’originario motto: “È solo un inizio. 1968”. E in questo primo scorcio di secolo, tra l’insorgere di nuovi fascismi e populismi, la difficile situazione economica, la perdita definitiva di riferimenti forti, l’avanzata di paure, fanatismi e superstizioni, quel mitico slogan suona come un auspicio, la predizione di una svolta. E la domanda affiora: cosa significa, oggi, confrontarsi con l’eco della battaglia? Si può ancora essere dissidenti? Ha ancora senso discutere di rivoluzione, pensando a tutte le rivoluzioni mancate, ai fallimenti, alle utopie sospese, alle nostalgie lastricate di macerie e ai finti ribellismi del presente? Dov’è – se c’è ‒ la chiave per un altro inizio, e che ne è stato dello storico strappo sessantottino?

È solo un inizio. 1968 – La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, installation view

PRESENZE E ASSENZE

A tutte queste domande la pur bella mostra della Galleria Nazionale non offre molti spunti. Una mostra elegante, ben costruita, che riesce a compattare con equilibrio l’ampia carrellata di nomi internazionali, nello spazio limitato della sala al pianterreno. Allestimento di qualità, gestito da mani esperte, con alcuni momenti di energia alta – vedi il dialogo silenzioso e dinamico tra l’Italia rovesciata di Luciano Fabro e la Palla di gomma (caduta da due metri) di De Dominicis ‒, e alcune scoperte preziose, come le fotografie di Carla Cerati scattate dentro ospedali psichiatrici, in un accostamento felice con i freak di Diane Arbus. E poi la linea parallela tra l’enorme tela rosso sangue di Mario Schifano (Festa cinese) e il Ritratto di Mao con bandiera rossa di Franco Angeli, con un efficace contrappunto plastico nel lembo di poliuretano espanso color carminio, parte dell’installazione di Gilberto Zorio; oppure il tema del corpo, sintetizzato dalle performance audaci di Vito Acconci, da una splendida sequenza fotografica di Luigi Ontani, ma anche dalle sperimentazioni coreutiche di un maestro come Merce Cunningham.

Luciano Fabro, Italia rovesciata, 1969. MASI, Lugano. Deposito da collezione privata; foto courtesy MASI, Lugano

A dominare però è un orientamento preciso, fra concettualismo, poverismo, minimalismo americano. Mario Merz, Maurizio Mochetti, Pistoletto, Kosuth, Kounellis, Buren, Joan Jonas, Donald Judd, Bruce Nauman, Carle Andre, Anselmo, Dan Flavin, Richard Long… Forme rigorose e processi vivi, natura, astrazione, oggetti simbolici, riflessioni su spazio, tempo, linguaggio. Non tutte opere targate 1968, ma prodotte anche dopo, in qualche caso spingendosi fino agli Anni Settanta. È il perimetro di una scena, il tentativo di tracciare un ritratto composito, in evoluzione.

Ma se – come titolo e presentazione suggerirebbero – è il taglio storico a guidare, ed è la vena politica a dover emergere con forza, le mancanze spiccano e i criteri a volte sfuggono. Al contrario del bel catalogo in forma di newspaper, in cui sfilano, fra testi e interviste, autori come Giuliano Ferrara, Mario Perniola, Toni Negri, Luciana Castellina, Rossana Rossanda, Franco Piperno, Giacomo Marramao, la mostra lascia sul margine la questione del fermento e della contestazione, insieme a tutto ciò che odorava di sovversione, di underground, di indipendenza dal mainstream, di statement civico e di impegno sociale, di scelte ideologiche e di contaminazioni spinte, di scontro tra le classi e le generazioni. Che ne è allora dell’indagine sul rapporto fra artisti, intellettuali e questione politica? Quanto rinnovamento ci fu e quanto conformismo?

Cala Cerati, foto dalla serie Ospedale psichiatrico di Gorizia “Morire di classe”, 1968. Courtesy Donata Pizzi. Ph. ©Elena Ceratti

L’immagine che ne viene è prevalentemente quella di una linea borghese, di cui la critica ufficiale e il mercato hanno incarnato i destini: dall’Arte Povera, tra le pagine più autorevoli scritte in seno al sistema italiano, fino all’Arte Concettuale, la stessa che un bel saggio di Alexander Alberro (tradotto nel 2016 da John & Levi) ha raccontato attraverso la sua liaison con le strategie pubblicitarie di fine Anni Sessanta. Rcerca sì, ma tra salotti, mercati, dealer e tecniche di comunicazione.

E da questa istantanea della scena italiana, vecchia 50 anni, resta ancora fuori l’importante avventura pittorica di alcuni autori – su tutti i grandi nomi della Pittura Analitica – che proprio a cavallo tra i due decenni rivendicavano una volontà d’esistenza, non piegandosi alle correnti dominanti: performance, video, installazioni. La pittura non era affatto morta e alcuni artisti si fecero carico di questa testimonianza. Un’altra forma di resistenza. La storia avrebbe dato loro ragione.

Franco Angeli, Ritratto di Mao con Bandiera Rossa, 1968. Collezione Mara Chiaretti. Ph. ©Giorgio Benni

SPIRITO DEL TEMPO

Una mostra che esprime dunque un taglio personale, com’è anche normale che sia: un curatore sceglie, in base a un interesse e una visione, e lo fa misurandosi con lo spazio a disposizione. Tutto bene, se non fosse per quel tema, quel titolo, quella volontà di rappresentazione storica che emerge dalle premesse.

E se è pur vero che tutta la grande arte di ricerca conserva un’anima politica, anche quando di politica non si occupa – a partire dagli eccellenti autori in mostra, spesso innovatori di codici e di forme ‒ bisogna pure fare i conti con la specificità del periodo: la faccenda allora si faceva estrovertita, vibrante, ideologica, tumultuosa. Basti pensare – solo per citarne alcuni tra i più noti – a Nanni Balestrini, Pablo Echaurren, Gianni Pettena, Fabio Mauri, Emilio Isgrò, Gastone Novelli (che prese parte attiva al maggio del ’68, chiudendo la sua sala in Biennale per protesta), ma anche, spostandosi oltreconfine, a Joseph Beuys, Ana Mendieta, Suzanne Lacy, Archigram, o in ambito teatrale a Eugenio Barba col suo Odin Teatret (nato nel ’64), al Living Theatre di Julian Beck e Judith Malina, al Cricot 2 di Tadeusz Kantor.

Pier Paolo Calzolari, Il mio letto così come deve essere, 1968. Fondo Calzolari Trust. Ph. ©Fondo Calzolari Trust

Posto che la compagine selezionata è comunque imprescindibile per segnare i contorni di un’epoca, posto che l’operazione era in sé complessa e che mai il risultato avrebbe potuto essere esaustivo, ci si chiede: quale impronta del Sessantotto resta, alla fine del tour fra le chiare stanze del Museo? Quale sapore, quale rumore? Era davvero solo questa la scena da evidenziare o c’erano altre linee, magari meno ufficiali, da poter riprendere? E quanti interrogativi si ripropongono, fra storia e attualità?

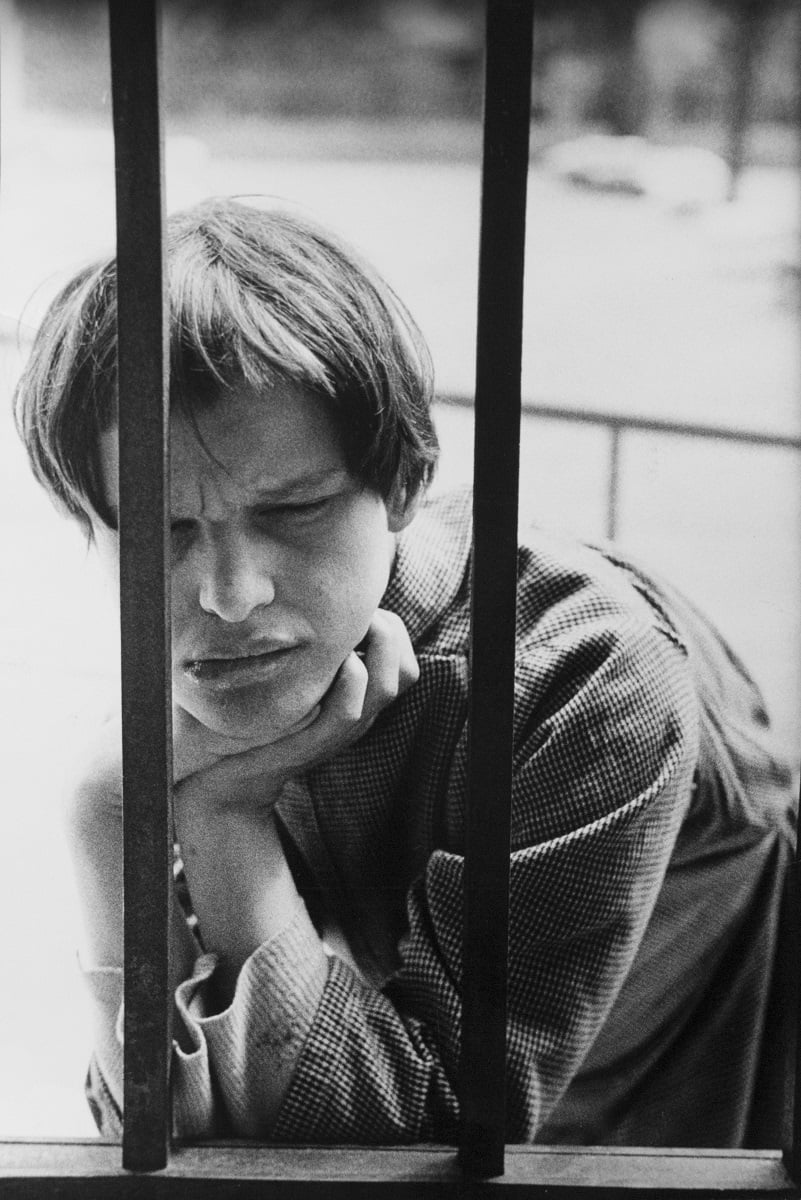

Altri appuntamenti sul tema seguiranno (o sono in corso, come la mostra curata da Marco Meneguzzo a Milano), con altre prospettive. Resta il rischio di aver aperto il ciclo con un’immagine rassicurante, fin troppo armonica, istituzionale, senza grandi tradimenti, guizzi, rotture, tensioni. E senza l’eco di quei giorni irruenti, così come li restituirono la cronaca, i media e certi grandi fotografi, uno su tutti Tano D’Amico: una scrittura laterale che per molti artisti fu comunque nutrimento, riferimento. Spirito del tempo, nello spazio di una sovversione necessaria.

‒ Helga Marsala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati