Ho fatto una scoperta. Il valore dell’arte

Quale arte vale davvero? Quella vitale, “ribelle”, che in pochi apprezzano sul momento e che viene rivalutata a posteriori oppure quella consolatoria e rassicurante, convalidata dal passato? La storia delle Avanguardie pare ripetersi all’infinito.

“L’Arte vera, il Creare, è in genere da due decenni a due secoli in anticipo sui temi, se paragonata al sistema e alla polizia. L’Arte vera non solo non è capita ma viene anche temuta, perché per costruire un futuro migliore deve dichiarare che il presente è brutto, pessimo, e questo non è un compito facile per quelli al potere – minaccia quanto meno i loro posti di lavoro, le loro anime, i loro figli, le loro mogli, le loro automobili nuove e i loro cespugli di rose” (Charles Bukowski, Saggio senza titolo dedicato a Jim Lowell [1967], in Azzeccare i cavalli vincenti, Feltrinelli 2016, p. 79).

Ho fatto una scoperta – qualcosa che ho sempre saputo.

C’è tutta una tradizione (soprattutto americana: la beat generation, Allen Ginsberg e Jack Kerouac; Julian Beck e il Living Theatre) di “vitalismo”, di vitalità dell’arte, di ricerca del flusso fondamentale e di intuizione profonda su che cosa l’arte può fare veramente per l’uomo. Ne ho visto degli esempi (luminosi) a Casa Morra, a Napoli (andateci). Questa tradizione si è spenta e interrotta gradualmente tra Anni Ottanta e Novanta, interrotta l’influenza esercitata sull’immaginario collettivo (gli unici corrispettivi italiani possono essere Parise e la Ortese – forse Balestrini). Una corrente di autenticità, sfondamento dei limiti, ricerca del non-stile e della non-forma, approccio zen e jazz (poi punk, e grunge: tanti nomi per un’unica direzione, per una linea generale sotterranea che, ogni tanto, riemerge, viene alla luce…) alla creazione e alla vita, strutture aperte e ricettive. Sostituita e soppiantata poi da un’altra corrente, rigida, irreggimentata, prescrittiva, mortifera: quella dell’individualismo e del professionismo, che dice “no, questo non si può fare”, “no, questo non va bene, è sporco, è maleducato, è sconveniente”. Ma l’inopportunità e la sconvenienza (oltre che, naturalmente, la povertà) sono la salvezza.

L’unica arte che vale non vale nulla.

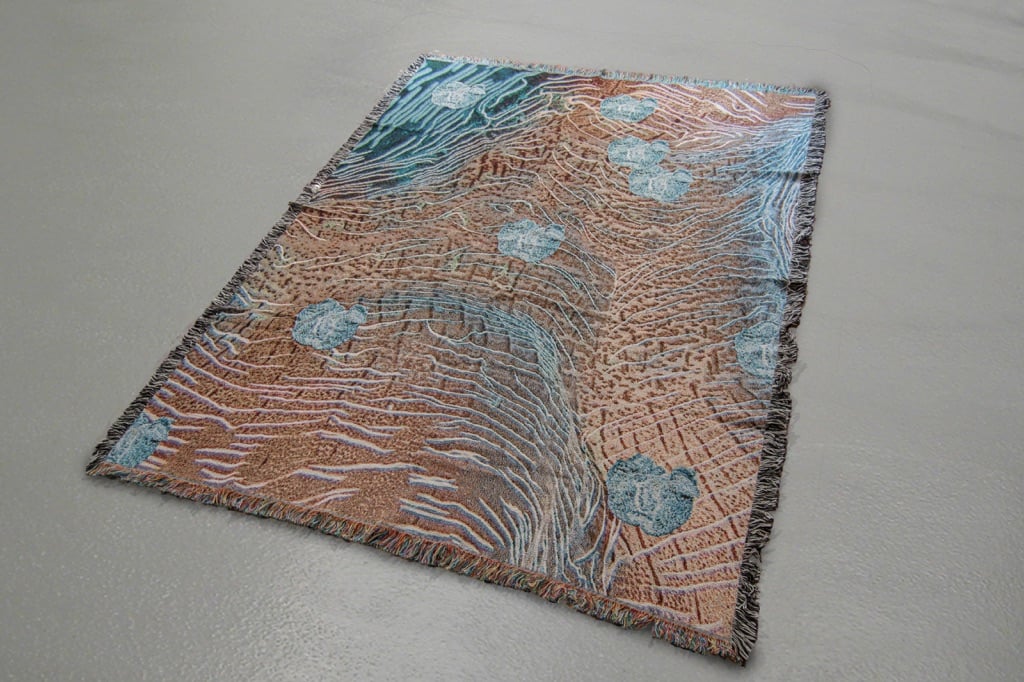

Jonathan Vivacqua, Feltro 01, 2017

Occorre perciò recuperare in maniera intensa una tradizione di insubordinazione e antiaccademismo e sperimentazione (che è anche visiva, oltre che letteraria: forse un po’ meno, per motivi storici legati all’ascesa del mercato artistico e del cosiddetto “sistema internazionale” che vanno anch’essi ricostruiti): quella degli irregolari, degli spostati, degli ingenui, dei ribelli, dei resistenti.

“Negli Stati Uniti l’obiettivo è produrre soprattutto opere commerciali, capaci di attirare il maggior numero di spettatori possibili. Si sacrificano le sfumature: quando vai ai meeting a presentare la tua idea, devi specificare che tipo di film vuoi dirigere e se somiglia ad altri già usciti in sala. Oggi si ha paura di investire nella creatività, nessuno corre più rischi” (Andrés Muschietti in L. Ormando, It – il clown è tornato, “Il Venerdì”, 29 settembre 2017, p. 129).

Il fraintendimento. Fischi per fiaschi. Quando un’apertura ‘diventa’ il futuro, viene tradita inevitabilmente.

L’avanguardia è sempre una faccenda di pochi e pochissimi, una decina di persone – e le opere importanti sono (devono essere) rifiutate, per essere poi digerite una ventina d’anni dopo – al contrario, ciò che è morto e appartiene all’epoca morta gode di grande favore, perché consola, non mette in discussione, conferma – le opere coloratissime e allegre di chi appartiene al passato piacciono, alimentano il gusto medio, decorano e contribuiscono a far sentire lo spettatore almeno un po’ hip, sofisticato, aggiornato e nel gruppetto. Forse l’epoca presente è un po’ peggio da questo punto di vista, ma dubito che sia mai andata molto diversamente – tra l’altro, non si chiamerebbe ‘avanguardia’… ‒ se ci sono voluti venti o trent’anni per distruggere uno sguardo collettivo, una civiltà, un gusto appunto (e per stabilire il regno della volgarità), ce ne vorranno almeno altrettanti per ricostruire un’idea di sobrietà, di serietà, di vero gusto sprezzante e raffinato, crudele, arguto. Pretendere un cambiamento repentino è irrealistico e anche un pochino infantile.

“Stile significa non avere scudo. Stile significa non avere facciata. Stile significa massima naturalezza. Stile significa un uomo solo circondato da miliardi di uomini” (C. Bukowski, Prefazione mai pubblicata a ‘7 on style’ di William Wantling, in op. cit., p. 172).

‒ Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati