Arte dello scatto e tecnologia digitale. Intervista ad Alessandro Calabrese

Dialogo aperto tra un fotografo e la tecnologia digitale, per sondarne i risvolti linguistici e concettuali. Alessandro Calabrese, in mostra alla Galleria Viasaterna di Milano, racconta il suo approccio all’obiettivo.

La mostra alla Galleria Viasaterna riunisce due serie diverse, The Long Thing (2017-), esposta al piano superiore, e A Failed Entertainment (2015). Come è nato questo progetto?

Al primo piano (e parte del piano interrato) è esposto il mio ultimo lavoro in ordine di tempo, The Long Thing. Si tratta di una serie di immagini che ho realizzato utilizzando uno scanner e inserendovi all’intero una serie di materiali legati al mondo del lavoro da scrivania. Entrambi i miei genitori sono impiegati statali, mio padre nello specifico nel campo dell’edilizia, io stesso ho studiato architettura, quindi devo riconoscere che il mio orizzonte visivo è stato fortemente influenzato proprio dal contesto dell’ufficio, così come dalla vicinanza al campo architettonico. In alcune di queste opere è possibile scorgere qualche riferimento ben specifico a esso. Parallelamente, dopo aver lavorato, in passato, sul tema dell’intrattenimento, volevo affrontare il tema della noia, dell’automatismo, dell’alienazione. Ho iniziato a documentarmi, leggere e guardarmi attorno. Dopodiché il tutto è coinciso piuttosto naturalmente e ha dato vita a quanto vedi qui, che mi piace pensare come un momento di liberazione, quasi catartico rispetto al tema indagato.

Da cosa ha avuto origine questa serie?

Nel lavoro precedente, A Failed Entertainment, ho usato lo scanner in maniera tradizionale, sovrapponendo e scansionando al suo interno fogli di acetato trasparente, così dopo due anni di lavoro piuttosto ripetitivo e noioso (ma necessario) ho deciso, in The Long Thing, di divertirmi a sperimentarne il potenziale espressivo di questo strumento, inserendo al suo interno degli oggetti casualmente rinvenuti sulla scrivania: cartellette colorate, elastici, graffette… Dopodiché ho iniziato a muoverli, a giocarci, mentre lo scanner era attivo, con il fine di distorcere l’immagine. O ancora, semplicemente, azionandolo mentre pulivo la zona sensibile con una spugna e i prodotti detergenti per vetro. E via così fino al punto in cui sono giunto oggi.

Alessandro Calabrese, Untitled, dalla serie The Long Thing, 2017 © Alessandro Calabrese, courtesy Viasaterna

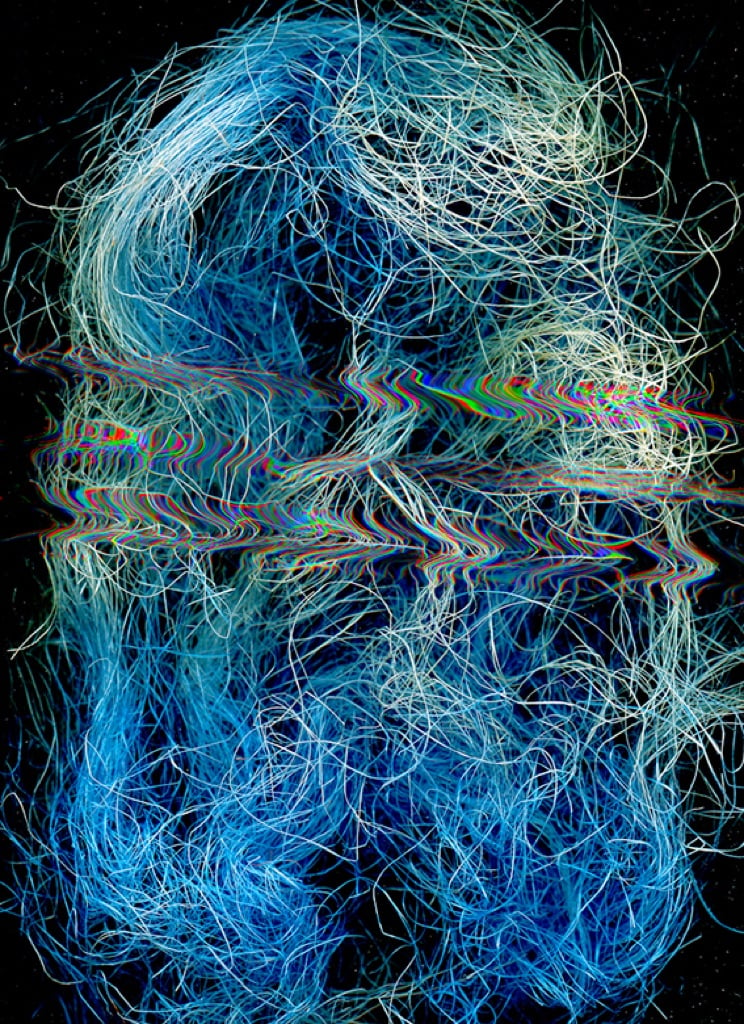

Il risultato in certi casi è estremamente pittorico… Ampie campiture di colore saturo oppure opere che da un punto di vista compositivo rientrano pienamente nei canoni della pittura informale.

Decisamente, e il formato di alcune di queste stampe valorizza volontariamente questo carattere. Uno dei miei pittori preferiti è Francis Bacon. Le sue opere sono spesso in bilico tra astrazione e figurazione. Mi riconosco a tal punto in questa ambiguità visiva che ho deciso che avrei lavorato anche io posizionandomi sempre su questo limite sottile. Certamente in alcuni momenti di questo ultimo progetto mi sono spinto oltre, però ho ritenuto necessario non fuggire anche dal contraddirmi.

Sei intervenuto in post-produzione su queste scansioni?

Ho impostato lo scanner sul miglioramento automatico dell’immagine e talvolta il risultato è completamente diverso dalla scansione originale. Dove c’era troppo nero, il programma ha alzato i valori di luminosità, contrasto, ecc.

Si può dire che tu abbia lasciato molta autonomia alla macchina.

Alla macchina, ma anche al caso. Volevo scomparire il più possibile da questi lavori in termini di autorialità. È vero, sono comunque io che posiziono gli oggetti e che li muovo sullo scanner, ma gli effetti sono abbastanza imprevedibili.

Quasi un lavoro a quattro mani, in cui “dialoghi” apertamente con lo strumento meccanico.

Esatto, e vi sono arrivato progressivamente, abbandonando mano a mano l’impostazione più tradizionale della fotografia d’autore in cui fosse ben leggibile la presenza di chi ha concepito e realizzato l’opera. Adesso che sono giunto a questo punto mi trovo davanti a un grande interrogativo su cosa farò dopo. Per questo motivo la mostra si chiama Impasse: sento di aver spinto avanti a sufficienza questo discorso sull’anti-autorialità e sull’autonomia tecnologica del mezzo. Il dopo è un’incognita… Magari riprenderò a fare paesaggi, chi lo sa!

Alessandro Calabrese, Untitled, dalla serie The Long Thing, 2017 © Alessandro Calabrese, courtesy Viasaterna

[Scendiamo al piano inferiore dove è esposta la serie A Failed Entertainment e sulle scale Alessandro si ferma per mostrare la carta millimetrata di cui è composta un’altra opera facente parte di The Long Thing]

Ecco, vedi? Il mestiere dell’architettura emerge anche da queste scelte formali.

Poco fa hai menzionato due questioni di fondamentale importanza nel dibattito fotografico e che erano già state indagate anche nella tua serie precedente, A Failed Entertainment, esposta al Museo MACRO di Roma e vincitrice del Premio Graziadei. È un lavoro importante, che riflette anche sul tema dell’archivio, oggi più che mai attuale. Ma i tuoi riferimenti sono anche letterari, come tu stesso hai ammesso numerose volte.

Il titolo di questo lavoro cita un’opera di David Foster Wallace, Infinite Jest, che in origine doveva titolarsi proprio A Failed Entertaiment. A sua volta Wallace, scegliendo Infinite Jest, cita Amleto nel momento in cui il principe parla a Orazio di Yorick, il buffone di corte (“Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio: a fellow of infinite jest!”). Wallace è stato una scoperta, un autore che tratta temi a me cari da sempre: l’intrattenimento, la dipendenza, la comunicazione di massa, l’autorialità, il linguaggio… La sua produzione letteraria ha segnato il mio immaginario e alimentato la mia creatività in questo senso.

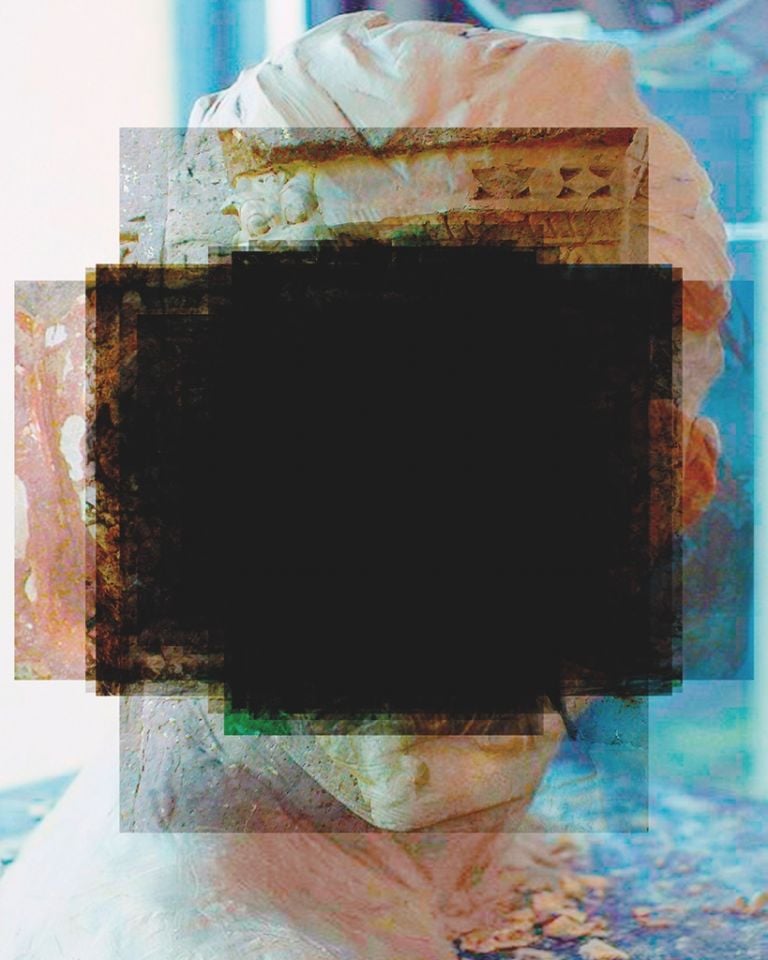

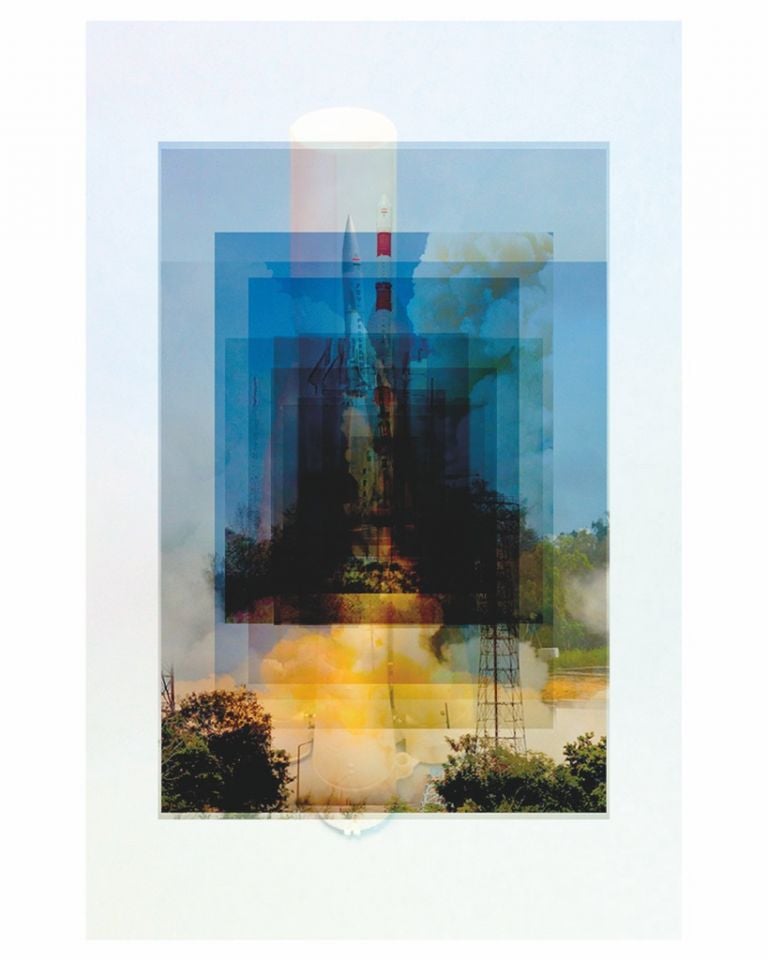

È interessante, perché il titolo stesso riverbera il senso profondo di queste opere, ovvero i riferimenti culturali e il loro riutilizzo in contesti inediti. Come hai concepito questo progetto?

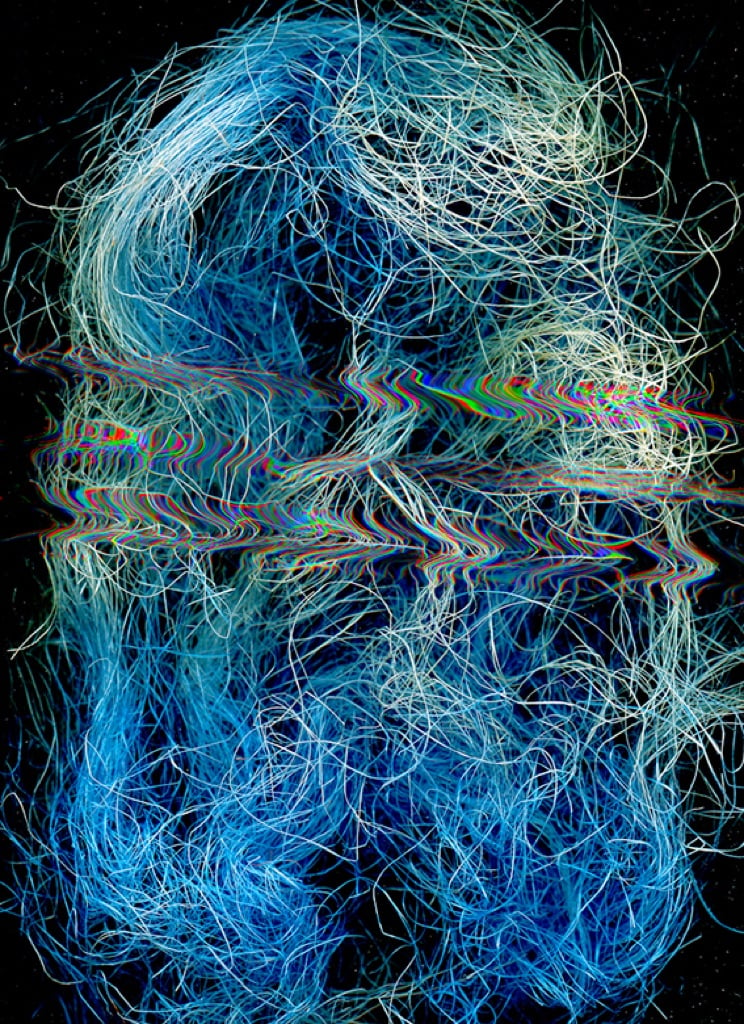

Utilizzando uno strumento di ricerca di Google (Reverse Image Search) che permette di operare una ricerca non per parole chiave, ma per immagini. Ho deciso di fare dei tentativi avviando delle ricerche con delle fotografie scattate da me a Milano, in vari luoghi, sia centrali che di periferia. L’esito della ricerca prendeva una strada completamente svincolata dal mio controllo come autore della foto. L’algoritmo effettuava una cernita delle immagini più simili alla mia e in molti casi la somiglianza era in realtà poco percepibile o addirittura nulla. Si basava per esempio sulla vicinanza di tonalità di colore che il programma riconosceva in queste fotografie, anche se dal un punto di vista del contenuto non vi era alcun rapporto effettivo. Ho sovrapposto le immagini per rendere il senso di ridondanza e di rimandi potenzialmente infiniti tra la mia foto e l’estensione dell’archivio digitale di Google.

Alessandro Calabrese, Untitled, dalla serie The Long Thing, 2017 © Alessandro Calabrese, courtesy Viasaterna

Sono opere ibride in tutti i sensi, un dialogo tra l’autorialità del fotografo e l’impersonalità o le ragioni del mezzo tecnologico. Tu in quanto autore hai fatto la scelta volontaria di oscurarti, ovvero di oscurare la foto di partenza che ha dato avvio a questo gioco di rimandi. Perché?

Oscurare la mia foto da queste opere contiene una nota di ironia, ma anche di frustrazione. L’ampiezza del repertorio informatico è per me fonte di un senso di ansia e impotenza, capisco di non poter dominare più questa creatura una volta che l’algoritmo di Google analizza e connette la mia foto originale a migliaia di altri risultati. È un bacino che non si può contenere né conoscere nella sua interezza, e questo disorienta. Potrei andare avanti all’infinito a sovrapporre foto su foto… Quando mi devo fermare? Dall’altro lato vi è la volontà di rendere l’opera una sorta di buco nero. I rimandi sono tantissimi e ci si può dimenticare in fretta del punto di partenza.

Meglio oscurarlo e rievocarlo solo per riflesso. La tua presenza in quanto autore è infatti ravvisabile, in negativo, nelle immagini fornite da Google. Esse contengono la matrice a cui si riferiscono.

È vero, ma nulla è riconoscibile della foto scattata de me e questo mi piace. Si crea realmente un vuoto che lascia l’osservatore senza risposte. In mostra, tuttavia, ho deciso di allestire una sorta di tavolo di lavoro con i miei riferimenti artistici e concettuali e dove ho deciso di mostrare anche alcune di queste foto scattate a Milano.

– Giulia Kimberly Colombo

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati