Banksy per Zehra Doğan. Un muro a New York in difesa della giornalista curda arrestata

Pochi segni sul muro. Un volto. Una scritta. Banksy dedica il suo nuovo intervento nello spazio pubblico di New York a una donna rinchiusa in un carcere turco. Colpevole di aver rappresentato la violenza della guerra.

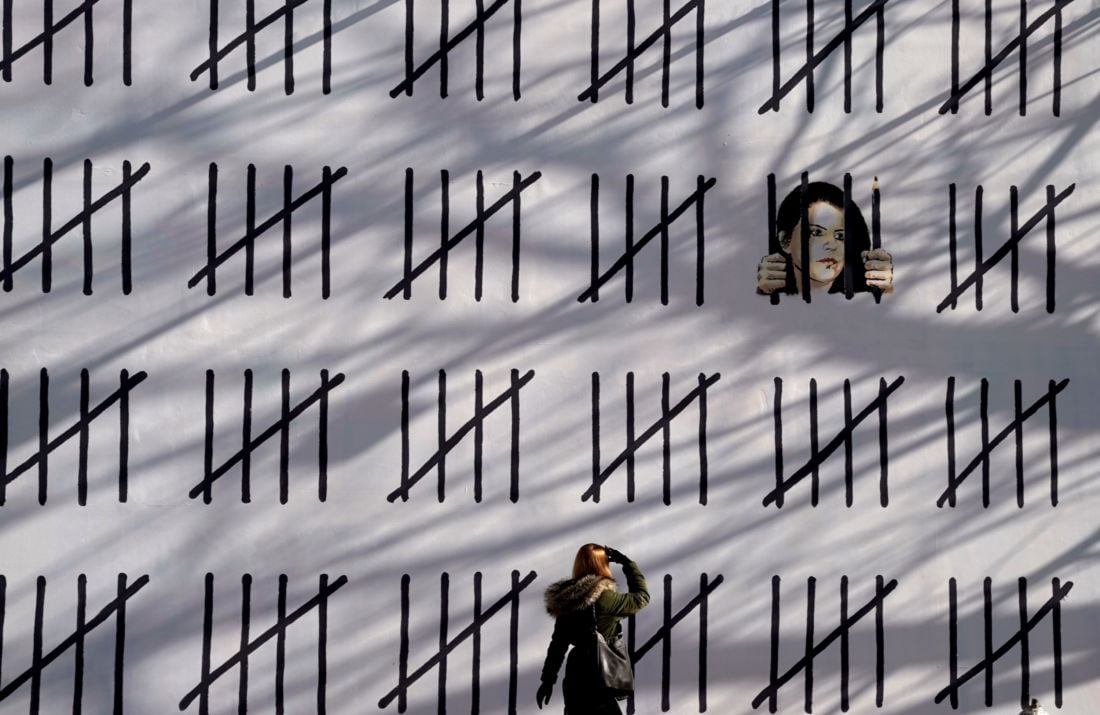

A distanza di cinque anni dalla sua lunga residenza newyorchese, articolata in una seria di azioni nello spazio pubblico, Banksy torna nella Grande Mela con un intervento incisivo, monumentale, politicamente impegnato ed esteticamente rigoroso. Un Banksy in gran forma, che sospende qualunque accendo ironico o ludico, concentrando su un muro tutta la sua indignazione. E tutta quell’urgenza di denuncia che ha il sapore di un tempo e un luogo esposti alla violenza, piegati dalla logica del conflitto e degli abusi.

BANKSY, 36 ANNI DOPO HARING

Il muro in questione è uno tra i più ambiti dagli artisti, vero e proprio landmark consacrato ai Graffiti e alla Street Art. Il Bowery Wall è lungo 20 metri e alto 5, si trova all’incrocio tra Bowery e Houston Street, a Manhattan, e a usarlo per primo come superficie pittorica fu nientemeno che Keith Haring, nel 1982.

Il gruppo Goldman, che tutt’oggi ne ha la proprietà, propose nel 2008 un tributo in forma di remake: a 26 anni da quell’iniziativa abusiva di Haring, e a 50 dalla sua nascita, l’opera veniva riprodotta e un novo ciclo partiva. Con l’aiuto del critico e curatore Jeffrey Deitch e poi della galleria The Hole, Goldaman iniziò a intercettare alcuni tra i maggiori artisti internazionali, affidando loro il muro – un intervento per volta, della durata di alcuni mesi – e promuovendo così un grande progetto urbano, aperto, in progress, divenuto subito celebre. Dopo nomi del calibro di Os Gemeos, S. Fairey, JR, Ron English o Futura2000, il 2018 si apre con Banksy. E col suo gesto di solidarietà per Zehra Doğan, intenso ed energico quanto lo schiaffo simbolico indirizzato a Erdogan e alla sua azione repressiva.

Il muro di Banksy in sostegno di Zehra Dogan, New York, 2018, dettaglio

LA STORIA DI ZEHRA

Zehra Doğan è un’artista e giornalista di origine curda, con cittadinanza turca. È direttrice di Jinha, agenzia di stampa curda composta di sole donne e animata da un’attitudine femminista. Zehra scrive, disegna, dipinge, racconta, confeziona notizie e schizza frammenti di cronaca sul foglio; e utilizza i social, la carta stampata, le immagini e le parole per raccontare pagine di verità scomode, rappresentando la feroce realtà che ogni giorno, in quell’angolo di mondo, si traduce in paesaggi di rovine, in diritti calpestati, nell’odissea dei rifugiati, nel fragore delle bombe, nell’orrore jihadista, nella lotta armata del PKK, nel pugno di ferro (e nei raid chimici) di Ankara.

A febbraio 2016 Zehra si era trasferita a Nusaybin, al confine con la Siria. E fu per lei una città-trappola, origine di un destino ancora oggi impigliato nell’errore, nella prevaricazione: il 21 luglio 2016 fu arrestata in un bar con l’accusa di essere una dissidente affiliata al PKK. Al termine del processo, il 2 marzo 2017, la Corte d’Appello confermò la prima condanna, inizialmente sospesa: 2 anni, 9 mesi e 22 giorni di carcere, per aver pubblicato sui social la foto di un suo dipinto. Il soggetto? Cumuli di macerie tra le strade di Nusaybin, colpita dalle forze armate governative. Appese ad alcune case sventrare si scorgono dei vessilli turchi, segni sinistri e squillanti in mezzo a una coltre di fumo e di polvere. La tragedia ha un nome, un copione, dei responsabili.

L’opera contestata a Zehra Doğan

Nella primavera del 2016 la polizia turca aveva messo sotto assedio la città, durante lo scontro con le unità curde; all’inizio di maggio una pioggia di bombe al fosforo, vietate dai protocolli internazionali, colpiva anche i civili. “Ho ricevuto una condanna di 2 anni e 10 mesi solo perché ho dipinto bandiere turche su edifici distrutti”, si è difesa la giornalista su Twitter, “ma è stato il governo a causare tutto ciò. Io l’ho solo dipinto”. Per il governo turco quell’immagine, affidata al grande megafono della Rete, altro non era che un atto di propaganda a favore di un’organizzazione considerata illegale e associata al terrorismo. Zehra – che in attesa del processo continuò a svolgere la sua attività giornalistica, e che inaugurò anche una mostra di pittura all’Amed City Theatre – si è chiesta pubblicamente: “Se ho la libertà di fotografare e pubblicare come voglio, se le leggi mi danno questo diritto, perché sono stato punita? Sono ancora sorpresa“.

Il muro di Banksy in sostegno di Zehra Dogan, New York, 2018

UNA SEQUENZA DI SBARRE

Mentre lanciava l’hashtag #FREEzehradogan, Banksy dipingeva il Bowery Wall in collaborazione con lo street artist Borf, arrestato nel 2005 in Scozia per atti di vandalismo, durante le proteste contro il G8. Sul muro si compone una sequenza fitta di pattern geometrici, semplici linee nere – 4 verticali, una obliqua sovrapposta – stagliate sul bianco immacolato di fondo. Sono iscrizioni simboliche, a evocare il trascorrere dei giorni tutti uguali, dietro le sbarre di una prigione. E il ritratto di lei, affiorato da una delle piccole finestre, è l’unica concessione figurativa e più smaccatamente narrativa all’interno di una composizione asciutta, minimale, fatta di pochi tratti decisi. Ogni sera Banksy completa il lavoro proiettando il dipinto di Zehra sul palazzo che sormonta il murale. E dunque facendolo vivere, ancora e ancora, in faccia ai censori e ai carcerieri.

“Nessun artista volta le spalle alla società; un pittore deve usare il suo pennello come arma contro gli oppressori. Nemmeno i soldati nazisti accusarono Picasso a causa dei suoi dipinti: io invece sono a giudizio per le mie opere“: dal carcere di Mardin usa parole durissime la giovane artista-cronista, mentre Banksy confida al New York Times: “Mi dispiace molto per lei. Ho disegnato cose che avrebbero meritato molto di più una condanna”. L’unica dichiarazione rilasciata alla stampa, l’unico commento sulla vicenda. A parlare a sufficienza è il lungo muro, così antidecorativo, così severo, così ossessivamente sintetico nella scansione di quel tempo speso in cella, senza un perché. Nessuna ‘colpa’ a parte la responsabilità di esplorare la realtà e di farne materia di pensiero, d’informazione.

– Helga Marsala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati