L’ottimismo di un “ragazzo americano”. Barry X Ball a Varese

Tra citazioni antiche e contemporanee, Villa Panza a Varese, bene FAI dal 1996, ospita la mostra antologica di Barry X Ball.

Quella di Barry X Ball (Pasadena, 1955) è un’arte controversa: maestosa riflessione sui rapporti tra passato e contemporaneità o esercizio di stile? Utilizzo della tecnologia a scopi espressivi oppure cieca fiducia nel mezzo tecnologico come fine in sé?

L’ampia retrospettiva alla Villa Panza, donata nel 1996 al FAI da Giuseppe e Giovanna Panza di Biumo, permette di farsi un’idea approfondita: quasi sessanta opere ripercorrono la carriera dell’artista, classe 1955, dalla fase minimal ‒ che conquistò il Conte Panza, all’epoca suo collezionista ‒ a quella figurativa, caratterizzata da materiali come marmo, alabastro, onice, lapislazzuli, intrapresa nel 1998 e ancora in corso.

Al termine della visita, le questioni “concettuali” rimangono forse irrisolte, ma è innegabile che il percorso, soprattutto nelle sale storiche della villa di Varese, sia estremamente coinvolgente, toccando anche punti di marcata raffinatezza. Raccolti nelle prime sale, gli originali lavori realizzati negli Anni Ottanta e a inizio Novanta, i cui fondi oro sono ispirati ai polittici medievali, giocano curiosamente con una miscela di minimal e tendenza “barocca”. Sempre al primo piano, due delle stanze migliori dell’intera mostra: quella che ospita il doppio ritratto sospeso dello stesso Barry X Ball e di Matthew Barney; e quella che raccoglie sei ritratti in pietra, collocati in serrato dialogo tra di loro e con la villa ‒ dialogo che è uno dei punti di forza dell’esposizione.

La deformazione dei visi è in fondo lo spunto più importante, al di là di citazionismo e tecnologia: deformati, al limite della rottura ma in fondo resistenti e paradossalmente vivi, i soggetti possono essere letti come interpreti della condizione odierna dell’individuo, più che di patimenti eterni ed esistenziali.

Proseguendo, si incontrano altre opere di livello come il ritratto dell’artista Matthew McCaslin, che trova una collocazione perfetta e suggestiva nella stanza da bagno. Il percorso si conclude negli spazi del pianterreno, che riuniscono due gruppi di sculture giocando sul contrasto di bianco e nero. Qui, però, l’uso della tecnologia sembra prendere il sopravvento su questioni puramente espressive.

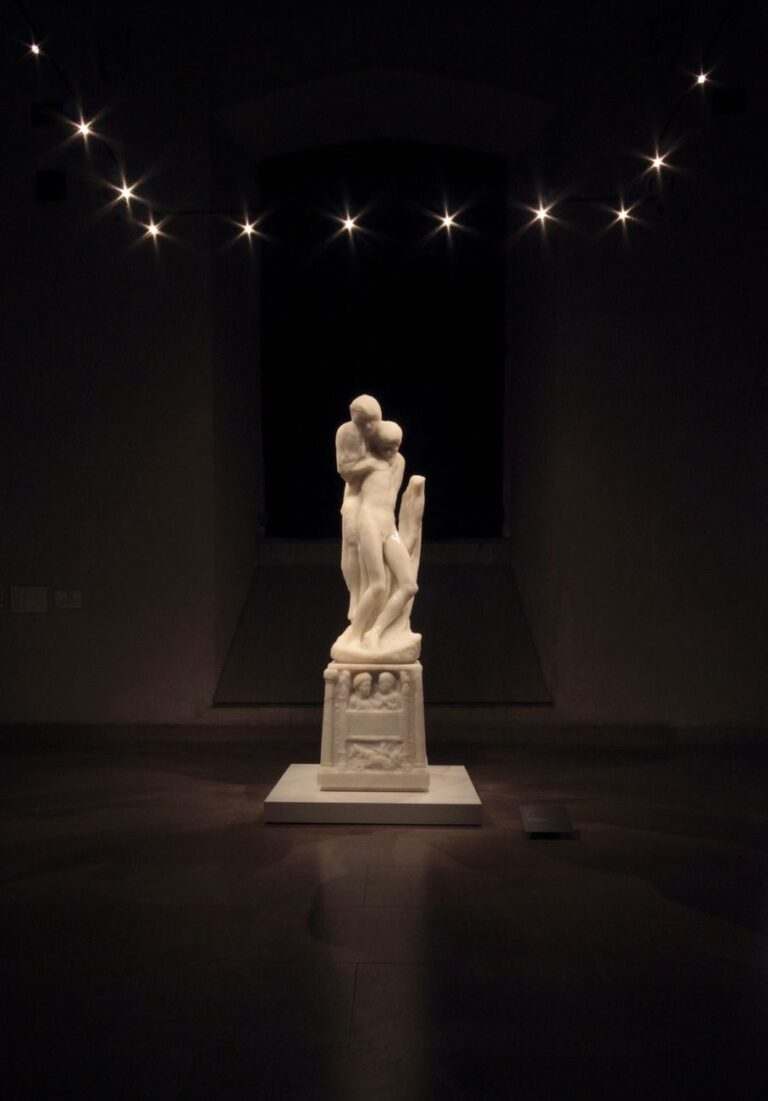

Al Castello Sforzesco di Milano, infine, l’appendice della mostra è di prestigio. Nella sala che ospitava fino a poco tempo fa la Pietà Rondanini troneggia una copia speculare e “integrata” realizzata dall’artista americano. A colpire è l’altra installazione, i nove ritratti di Giuseppe Panza che fronteggiano il visitatore con ferma dignità.

Barry X Ball. The End of History. Exhibition view at Villa Panza, Varese 2018. Photo Viola Azzolin, © FAI ‒ Fondo Ambiente Italiano

L’INTERVISTA

Questa mostra è per lei un ritorno a Villa Panza: come avvenne l’incontro con il conte e quali furono i suoi rapporti con lui?

Ricordo quel periodo con tenerezza ed emozione: ho passato molto tempo nei primi Anni Novanta a Villa Panza per allestire i miei lavori, quando ancora la villa non era stata donata al FAI ma era la residenza della famiglia. Giuseppe Panza aveva destinato molte stanze all’esposizione di opere d’arte. Ogni sera, finito il mio lavoro (di solito lavoravo da solo), incontravo il Conte all’Hotel Europa: cenavamo e parlavamo. Vorrei che tornasse tra noi oggi, per percorrere con lui la mia mostra e parlare dello sviluppo del mio lavoro, che nel frattempo è stato abbastanza radicale.

All’epoca lei lavorava su monocromi astratti, poi ha avuto una svolta figurativa. Quali furono le ragioni del cambiamento? C’è continuità tra le due fasi, qual è il trait d’union?

Sento fortemente la continuità tra le due fasi. C’è una base concettuale solida. Vari elementi entrano nella concezione di un’opera: il suo rapporto con la parete, il pavimento… Le forme del minimalismo sono le più semplici: cubo, scatola, rettangolo, cerchio; oggi, anche se le forme sono cambiate, mi pare di aver mantenuto lo stesso rigore nell’analisi, anche nella fase figurativa. Sono interessato tanto quanto allora all’idea contenuta nell’opera. Sono sempre stato influenzato dall’arte antica. L’arte italiana del Trecento e del Quattrocento (Giotto, Duccio, Simone Martini, Fra Angelico…) ha avuto una forte influenza su di me. La differenza è che i lavori figurativi non si riferiscono “genericamente” al passato, ma a uno specifico lavoro. La svolta è avvenuta nel 1995, quando ho realizzato A profusion of loss, che è qui in mostra: per realizzarlo mi sono riferito alla Battaglia di Anghiari di Leonardo. Così come ho fatto successivamente con l’Ermafrodito dormiente, le Forme uniche di Boccioni, con i ritratti…. Non penso di essere cambiato come artista, la ricerca è la stessa dall’inizio, sono cambiate le forme ma il concetto è lo stesso.

Barry X Ball. The End of History. Exhibition view at Villa Panza, Varese 2018. Photo Viola Azzolin, © FAI ‒ Fondo Ambiente Italiano

Quale visione dell’uomo emerge dalla sue sculture? Potenziato e rinnovato oppure messo in discussione e minato alla base?

Cerco un ampio spettro di descrizione dell’umano. Generalmente parlando sono un ottimista, cerco la celebrazione e non il pessimismo nel mio lavoro. Sono un ragazzo americano nato a Los Angeles, al confine del nuovo mondo. Quando crescevo, negli Anni Sessanta, tutto intorno a me era nuovo, palazzi, strade, industrie… In un certo senso è incredibilmente “esotico” lavorare con la cultura europea del passato. E in più sono cresciuto nel fondamentalismo cristiano, e ora mi occupo spesso di icone relative alla Chiesa cattolica romana. Forse i miei lavori sembrano violenti o negativi. Ad esempio il doppio ritratto con Matthew Barney “impalato”… Ma in quell’opera c’è un complesso intrico di riferimenti a lavori antichi. La mia scelta è basata soprattutto sulla ricerca della pura emozione. Cerco qualcosa di estremo sia nella forma dell’opera che nelle emozioni trasmesse. Cerco di rompere la tradizionale, noiosa idea della scultura in pietra che conosciamo, e di portarla verso nuove dimensioni.

A proposito di ottimismo. La sua biografia in mostra recita “il nonno pastore evangelico e meccanico gli trasmette la fede nella tecnologia come via verso il progresso”. La tecnologia è solo uno strumento o ha un valore in sé? Quanto influenza le evoluzioni della sua estetica?

La tecnologia non è un fine in sé. Non voglio dimostrare il potere della tecnologia. Ma sono cresciuto nella California del Sud: la mia famiglia, i miei compagni di scuola erano impiegati nell’industria aeronautica. C’era la sensazione che potessimo creare un mondo nuovo, che ogni cosa fosse possibile. Non potrei fare i lavori che faccio senza le moderne innovazioni tecnologiche, ma in un certo senso voglio che la tecnologia sparisca nei miei lavori. Entrando nel mio nuovo studio è difficile astrarsi dalla tecnologia che sto usando, ma c’è anche molto lavoro a mano nelle mie sculture. Il risultato è una combinazione di tecnologia e lavoro manuale: uso ciò che serve e che funziona. Le nuove macchine per la scannerizzazione 3D, per esempio, mi hanno dato la possibilità di adottare un nuovo approccio. In tutti i maggiori musei del mondo è permesso portarsi il cavalletto e copiare le opere. Ma da subito, dal primo tratto, chi riproduce un capolavoro sta già dando la sua interpretazione. Con lo scanner, invece, rilevo ogni dettaglio e posso vedere il lavoro in modi che nemmeno gli autori furono in grado di fare. Quando ho scannerizzato la Pietà Rondanini di Michelangelo l’ho vista da sopra, da sotto, di lato, come Michelangelo non fu in grado di fare. Tutto ciò influenza il risultato finale, e penso che il mio lavoro figurativo possa essere nuovo perché l’approccio è completamente diverso da quello tradizionale delle belle arti: un nuovo modo di fare scultura figurativa.

Barry X Ball. The End of History. Exhibition view at Villa Panza, Varese 2018. Photo Roberto Mascaroni, © Saporetti Immagini d’arte

Che esperienza è stata confrontarsi con la Pietà Rondanini di Michelangelo? Come si è rapportato col non finito?

Andare mano nella mano con uno dei più grandi artisti che abbia mai calcato la Terra è una grande sfida. Ma la Pietà Rondanini è un’opera profondamente “umana”, di un uomo vecchissimo, ottantanovenne, che sei giorni prima di morire scolpiva direttamente nella pietra qualcosa di nuovo, lasciando elementi non terminati. È un lavoro misterioso, che lascia aperte molte domande, ma profondamente umano e spirituale. Nella mia versione ho voluto introdurre moltissime variazioni, senza assolutamente voler giocare o scherzare. Ho sostituito il ruvido volto del Cristo con il ritratto di Michelangelo. Ho reso la scultura speculare rispetto all’originale. L’intera superficie è una versione schematizzata di quella di Michelangelo. In molti punti ho voluto dare una sensazione di sfumato, di morbidezza, come fosse una nuvola o un fantasma. Ho usato marmo ultratraslucido dell’Iran. Ho anche disegnato personalmente l’illuminazione (ci sono venti luci sull’opera). Tutto per dare un forte senso di spiritualità. Esporre la mia opera nella stessa parte del Castello dove è esposta la Pietà Rondanini è fantastico, spero che i visitatori vedano il lavoro di Michelangelo e il mio assieme. Che facciano confronti, che notino i contrasti. Spero di aver fatto qualcosa di nuovo.

‒ Stefano Castelli

Versione integrale dell’articolo pubblicato su Grandi Mostre #10

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 17

1 / 17

2 / 17

2 / 17

3 / 17

3 / 17

4 / 17

4 / 17

5 / 17

5 / 17

6 / 17

6 / 17

7 / 17

7 / 17

8 / 17

8 / 17

9 / 17

9 / 17

10 / 17

10 / 17

11 / 17

11 / 17

12 / 17

12 / 17

13 / 17

13 / 17

14 / 17

14 / 17

15 / 17

15 / 17

16 / 17

16 / 17

17 / 17

17 / 17

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati