Marina Abramović a Firenze. Le riflessioni di Ella Marciello

Un racconto in prima persona dell’esperienza di visita alla mostra fiorentina di Marina Abramović. Nel solco di un’arte che coincide davvero con la vita.

Che Marina Abramović sia in grado di sconvolgere le platee non è necessario ricordarlo. Né a chi la ama né a chi la odia. Che riesca, sempre, a farti porre domande, a insinuare il dubbio, a trasformare e aumentare le percezioni (e non esclusivamente su cosa sia “arte” e su cosa non lo sia), lo riconosceranno anche i suoi più spietati detrattori.

Le luci su The Cleaner a Palazzo Strozzi si sono accese da poco. Oltre cento opere di una donna che come nessun altro prima ha rivoluzionato il mondo dell’arte, mettendo alla prova tutto ciò che di materiale possedeva: il proprio corpo, i propri limiti, le proprie potenzialità.

Cinquant’anni di carriera racchiusi in tre luoghi distinti e complementari: il Piano Nobile, la Strozzina e il Cortile, intesi come area espositiva unitaria, sfidando in un certo qual modo il contesto rinascimentale per trasformarlo in materia altra.

Trasformare, ribaltare, connettere.

Il comune denominatore di una vita per cui il tempo non esiste, il passato e il futuro non esistono; esiste solo il qui e ora.

Dev’essere per questo che la storia che racconto non è una storia di dolore, non soltanto.

Inizia negli Anni Settanta e non finisce, continua oggi. Video, foto, dipinti, oggetti della memoria, installazioni, ri-esecuzione dal vivo di alcune delle sue più celebri performance attraverso il corpo e la mente ‒ soprattutto la mente ‒ di giovani artisti.

Dev’essere così che il tempo smette di avere importanza e diventa cerchio, senza inizio, senza fine, un movimento dai contorni fumosi che se ne infischia della cronologia. Ed è anche per questo che la storia che racconto non rispetta il tempo, ma segue un filo logico fatto di memoria e percezioni.

ULAY

Indietro piano, fino a Palazzo Strozzi, 20 settembre. Il cortile ci accoglie in silenzio, come un chiostro. Persino dal Caffè sembra non arrivare alcun rumore. Qualche turista, qualche invitato ‒ li riconosci dagli abiti da cocktail, principalmente ‒, la sicurezza: è complice il colpo di coda di quest’estate che non si arrende e forza le dinamiche locomotorie degli astanti che sembrano, letteralmente, fedeli in preghiera. Questo è quello che mi colpisce sempre, quando qualcosa ha a che fare con l’artista serba.

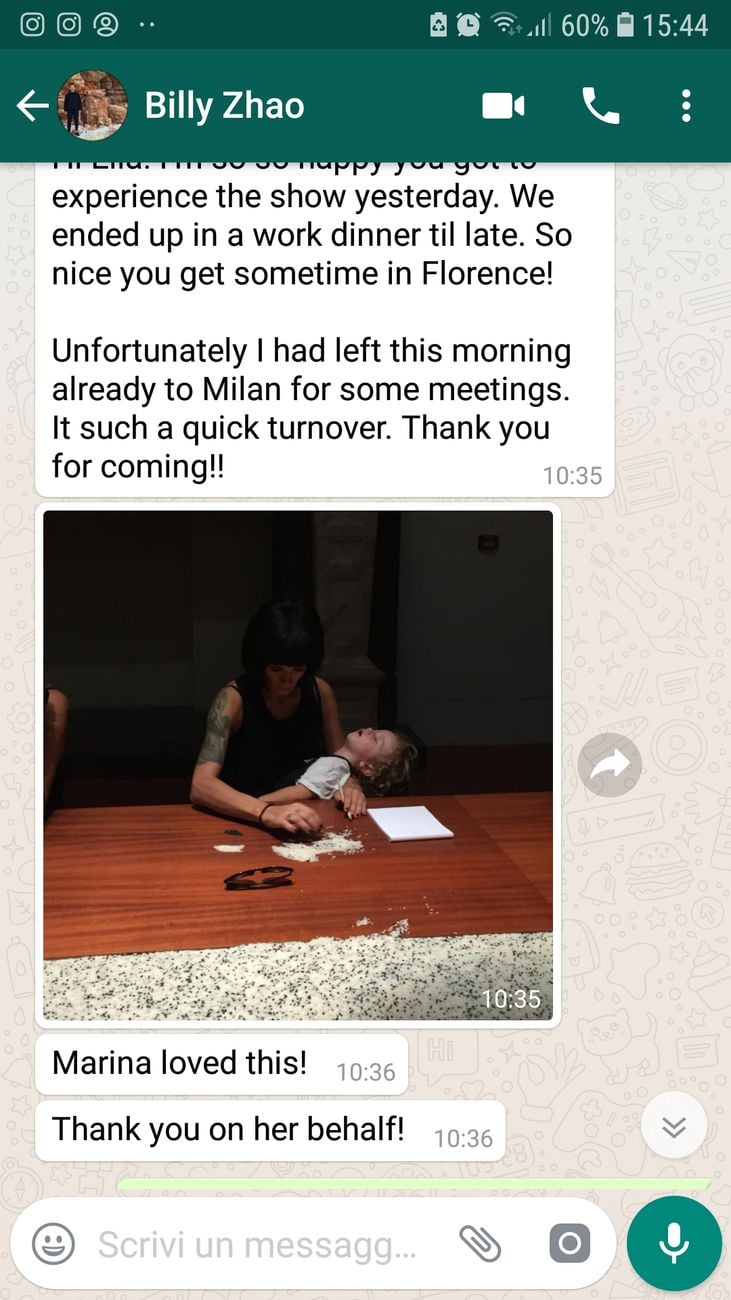

Incontro finalmente Billy Zhao, assistente della Abramović, che conosco dal 2014, quando mi chiese di scrivere un articolo per il sito di MAI dopo la performance Counting the Rice a cui partecipai a Ginevra.

Un uomo della sicurezza mi fa notare, senza rompere il silenzio che pervade il cortile, che no, mio figlio non può salire sul camioncino ‒ che è anch’esso in quel momento opera d’arte ‒ in cui Marina e Ulay si sono consumati d’amore e nomadismo negli Anni Settanta. Davanti al quale, qualche ora più tardi, Ulay mi dirà: “Abbiamo vissuto lì dentro per cinque anni, non è incredibile?”. E io, senza infrangere quel silenzio che mi portavo dentro, penserò: “Lo è”.

C’è un’umanità che mi lascerà incredula in quella conversazione. C’è un artista che sorride a tutti, che scherza con me e con la mia famiglia, che mi chiede se mi è piaciuta la mostra, e perché. Ci sono i nostri occhi che scivolano su Iago addormentato nel passeggino ‒ dorme da un’ora, forse un’ora e mezza ‒ e Ulay che mi dice che sì, è bellissimo vederlo così a suo agio. “He’s too deep into the performance”, mi viene da dire. E poi, tutti insieme, ridiamo.

Marina Abramović. The Cleaner. Firenze 2018. Re performance di Imponderabilia

IL CORPO E LA CARNE

Avanti veloce su Billy che ci accompagna in Strozzina, un Virgilio uscito da una pièce teatrale di Beckett, la voce flebile, gli occhi curiosi del furetto. Ci inoltriamo nella retrospettiva che ci si spalanca davanti: opere inedite come l’Autoritratto del 1965 e i dipinti delle serie Truck Accident e Clouds in cui si ripetono ossessivamente violenti incidenti di camion e nuvole quasi astratte. Opere che lasciano intravedere il futuro di una ricerca la cui direzione si spinge verso l’immaterialità, ponendo il corpo al centro di un’esplorazione fino ad allora mai indagata.

Indietro velocissimo fino agli Anni Settanta, quindi, quando il vero lavoro sulla performance ha inizio.

L’utilizzo del corpo e della carne come materia d’indagine è testimoniato dalla serie Rhythm, da Freeding the Voice e, ma lo vedrò più tardi, Lips of Thomas. Questa è la storia di come l’arte abbia cessato di essere appesa alle pareti o esposta nei musei e sia diventata modus operandi per scoprire territori sconfinati fatti di resistenza fisica e psicologica, creando legami fortissimi con il pubblico.

Trasformare, ribaltare, connettere.

Non c’è più silenzio in questo sotterraneo. I visitatori parlano, discutono, si confrontano. Sullo sfondo, i video delle performance vanno in loop, alcuni in muto, alcuni in sonoro. L’atmosfera sembra possedere colori vibranti e l’energia che ne scaturisce ha picchi e disconnessioni continue: il brusio diventa urla, poi cala, poi ritorna stabile.

Fermo immagine su donna immobile davanti a due fotografie: raffigurano l’artista e una prostituta. In questa performance le due donne si sono scambiate i ruoli, prendendo una il posto dell’altra, alla De Appel Gallery e in una finestra nel red district di Amsterdam. A chi si fa beffa, oggi, dell’empatia e della connessione umana, vorrei aver mostrato il volto di quella donna che in silenzio tentava di non piangere. Forse è quello che dovremmo fare tutti, per poter vivere in maniera più vera: metterci al posto di qualcun altro per comprenderlo davvero.

Ed è proprio qui che non c’è più posto per le sovrapposizioni posticce. Che l’arte sia la vita vera e la vita arte lo stanno dicendo tutti, senza saperlo o provandolo davvero, come ho fatto io. Questa perciò è anche la storia di come il pubblico fuoriesce dal proprio stato di immobilità passiva e si tramuta in materiale artistico, di come questa arte lasci solchi profondi nell’esistenza del singolo. Ma anche di come una donna dei Balcani abbia creduto così tanto in ciò che faceva da diventare simbolo, archetipo, organismo corale insieme a chi trascina nella performing art.

Marina Abramović. The Cleaner. Firenze 2018. Re performance di Cleaning the Mirror

THE LOVERS E CLEANING THE MIRROR

Avanti molto veloce. Piano Nobile, in cui mi separo dalla mia famiglia con un’urgenza che mi è impossibile fermare.

Vago, mi fermo, dilato gli istanti, li rincorro rapida. Dev’essere proprio così che il tempo smette di avere importanza e diventa cerchio, senza inizio, senza fine, quel movimento dai contorni fumosi che se ne infischia della cronologia.

Dev’essere proprio qui, mentre indosso un paio di Transitory Objects, che questa storia smette di essere la mia storia personale per diventare narrazione multicellulare: l’arte, i performer e i visitatori non sono più identità a sé stanti, diventano animale vivente e mutante confinato nello stesso spazio.

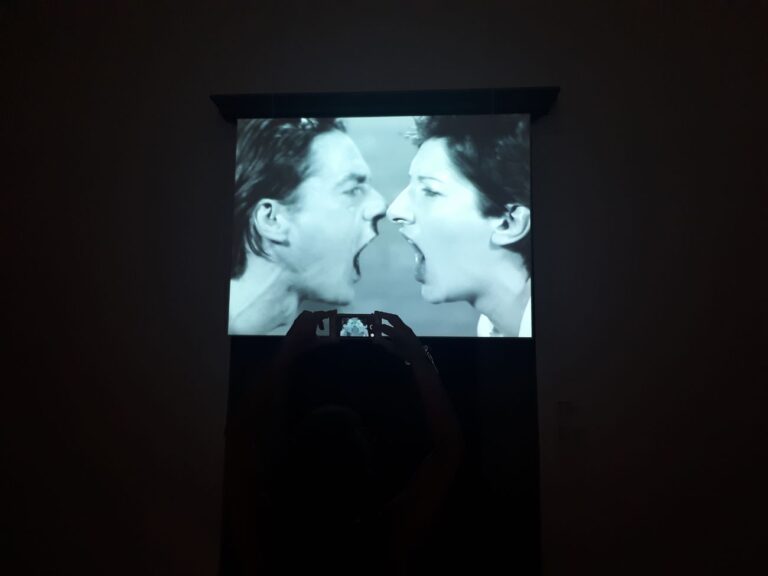

Indietro piano fino alla sala in cui sullo schermo passa The Lovers, l’opera in cui Abramović e Ulay percorrono la muraglia cinese, ognuno partendo dai due antipodi. Questa storia iniziò molti anni prima che la performance fosse materialmente messa in atto e doveva concludersi con i due artisti che, arrivati al centro, si sarebbero sposati. Ma il tempo non aiuta gli amanti, dicono, e i ritardi condussero Marina e Ulay a compiere il cammino solo molti anni dopo la genesi dell’opera. Questa è anche la storia di un amore giunto al capolinea, di quel dolore sordo che nemmeno il superamento dei limiti personali avrebbe potuto sanare. The Lovers si fece comunque e, al centro della muraglia, in un momento di profonda ferita nella loro relazione, i due si lasciarono.

Cambio di scena sulla sala accanto, in cui una sedia vuota viene occupata. Billy consegna lo scheletro all’artista che ripropone Cleaning the mirror e che, con un secchio e uno spugna, lo laverà per cinque ore. Ma qualcosa va storto, il femore dello scheletro si stacca dalle altre ossa, la ragazza è ferma nel suo mutismo concentrato, sa che può succedere.

La performance deve andare avanti, nient’altro è ammesso.

Slow motion sulle mani di lei, sul suo distacco impassibile, su quel chiodo che non ne vuole sapere di stare su, attaccato a quel femore finto. Un penny per i tuoi pensieri, ragazza, ti sento urlare in silenzio da qui.

Fermo immagine su mio figlio che, in quel teatro pervaso di emozioni profondissime, cede e si addormenta. Mi allontano un po’, torno davanti a The Lovers, mi siedo per non recare disturbo, cedo un po’ anche io mentre tutto, intorno, continua inarrestabile. Che l’arte sia la vita vera lo penso di nuovo qui, nella facilità con cui accadono le cose, nella fatica splendente di rimanere dentro la performance no matter what.

Marina Abramović. The Cleaner. Firenze 2018. Spazio performativo di Counting the Rice

COUNTING THE RICE

Avanti molto veloce sul tavolo condiviso in cui ai visitatori è permesso di misurarsi con Counting the Rice, uno degli esercizi che fanno parte di Cleaning the House, all’interno del metodo Abramović.

Le istruzioni sono molto semplici: mettere le cuffie isolanti, prendere una manciata di riso e lenticchie dal centro del tavolo, separare i bianchi dai neri. Strumenti: una matita e un foglio.

So a cosa porta questo esercizio.

Mi siedo, inizio, non ho paura.

Ne ebbi la prima volta, ma non ora, non qui.

Iago si divide tra le braccia di Morfeo e le mie, rendendo l’esercizio solo un po’ più complicato, solo un po’ più faticoso. E all’improvviso questa storia torna indietro, diventa un flashback lunghissimo che sa di concentrazione, di forza di volontà, di ferite, di elevazione. Ha il sapore dei territori conosciuti e inesplorati della mia mente, dove la ripetizione di un gesto così semplice è in grado di elevare lo spirito, di penetrare accessi reconditi dell’io e renderli indagabili.

Sono dentro.

Dentro la performance, dentro di me, nella potenza abbacinante del superamento dei limiti: è la mia seconda volta. Riconosco le sensazioni che provai, le ammaestro a mio piacimento senza pensarci, sono amiche, sorelle, sono mie e le possiedo, in un istante cristallizzato di quel tempo che non esiste più.

Trasformare, ribaltare, connettere.

“If you can’t count the rice, you cannot live”, dirà Marina due giorni più tardi, durante il talk al Teatro del Maggio Fiorentino, in conversazione con Arturo Galansino, direttore di Palazzo Strozzi.

Al Teatro del Maggio la ascolto parlare in italiano. Legge, per connettersi indissolubilmente col pubblico che l’ha accolta con applausi scroscianti e che luccica di lacrime nel buio della sala, il suo Manifesto.

Dev’essere qui che qualche detrattore deve aver rivisto la sua posizione, in quello “scusa” un po’ beffardo e un po’ no.

“L’artista non deve innamorarsi di un altro artista” è uno dei punti in discussione. Poco prima Galansino l’aveva ammonita: “Hai infranto le tue regole almeno due volte”. “Nobody is perfect”, risponderà bellissima e quasi eterna e il suo pubblico, per l’ennesima volta, si immedesimerà in questa ammissione di debolezza che appartiene a tutti noi, che è trasversale e imperitura, come lo è la condizione umana.

The Cleaner è una miniera in cui il lavoro di Abramović ci parla e vuole da noi delle risposte. Ci racconta della ricerca, del desiderio, di come e quanto siamo umani. Ci chiede di sederci a riflettere con lei sulla necessaria e individuale trasformazione spirituale, di quanto abbiamo ‒ tutti ‒ bisogno dell’arte e di eliminare il superfluo.

“Come in una casa: tieni solo quello che ti serve e fai pulizia del passato, della memoria, del destino”.

– Ella Marciello

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati