Il MACRO Asilo e la retorica del museo autogestito. Con piccoli incidenti durante l’opening

L’argomento interessa soprattutto la piazza romana, va detto. Riverbero nazionale (figuriamoci internazionale!) quasi nessuno. Ma la vicenda del MACRO Asilo, appena inaugurato, suggerisce questioni interessanti. Che anche un piccolo incidente, accaduto nella sera dell’opera, contribuisce a rimarcare…

Museo piazza, museo aperto, museo della città, libero, fluido, scomposto, destrutturato, orizzontale, non gerarchico, autogestito. È il MACRO Asilo di Giorgio De Finis, che lo scorso 30 settembre ha aperto le sue porte al pubblico, con un vero e proprio bagno di folla. Il modello, ormai è noto, è quel del MAAM, che lo stesso De Finis ha ideato e gestito per anni, tra occupanti di diverse etnie e artisti di vario genere ed estrazione, che hanno trasformato quell’immobile abbandonato in un esperimento creativo, politico, antropologico, nel segno dell’illegalità ma anche di una volontà di riappropriazione, inclusione e reinvenzione urbana. Il nuovo MACRO, con questo riferimento forte, non nasce come un museo tradizionale, ma come un luogo di accoglienza, di transito e di libera espressione.

Macro Asilo 2018

TUTTI ARTISTI PER UN GIORNO

Niente mostre (roba obsoleta, per élite radical-chic), la collezione ridotta a un maldestro frammento di quadreria su una parete, nessun impianto storico-critico rigoroso (“queste cose le fanno gli altri musei della città” spiega l’assessore grillino Luca Bergamo), nessun grande tema di attualità sviscerato attraverso progetti e opere, nessuna produzione internazionale – ma nemmeno nazionale – di alto livello. La nuova, festosa stagione del MACRO mette insieme molte performance, installazioni, spazi di lettura e di convivialità, project room, aree per la ginnastica, video proiezioni, panel di dibattiti e cicli vari basati più che altro sul valore sull’effimero. Nulla di nuovo: da decenni nel sistema ufficiale (da documenta a Manifesta) si perseguono anche modelli simili. La notizia, semmai, è che l’unica cosa davvero rivoluzionaria sarebbe oggi reclamare la forza delle “opere”. Tra forma, ricerca e memoria.

Eppure è questa la rivoluzione del MACRO Asilo. Resuscitare e reinventare un museo evidentemente agonizzante – e qui il famoso sistema mainstream ha colpe molto gravi – coinciderebbe con un azzeramento delle categorie, degli schemi, dei codici tradizionali. Sostituiti però da cosa? Contenuti spesso deboli, se non naïf, e un’attitudine libertaria che trasforma in poltiglia ecumenica tutto ciò che il museo accoglie e che dal museo transita. Centinaia di artisti invitati praticamente a tappeto; un appello (denominato “auto mappatura”) per chiedere a chiunque si senta artista di collaborare; la funzione della critica come filtro di selezione e veicolo di costruzione del discorso espositivo/museologico praticamente archiviata. Il tutto in cambio di una inclusività più folcloristica che realmente interessante. Il risultato? Un corposo mix di giovani interessanti, sconosciuti senza talento, maestri accreditati, meteore dimenticate e dilettanti in cerca di una prima occasione. Scelta ideale e ideologica, a suo modo politica, che però nel concreto non si capisce che senso e che valore abbia. A parte quella “rivincita degli esclusi” che, per altro, Vittorio Sgarbi aveva già ampiamente cavalcato nel 2011, a Venezia, col suo Padiglione Italia (in tempi lontani dall’odierna nouvelle vague populista).

Raccontavano bene questa retorica gli Artisti Innocenti, intenti a vagare tra le sale durante l’opening, con i loro copricapo circensi a forma di monumenti della Capitale: la sigla SPQR sui cappelli diventava PQRS, così che “La P del Popolo viene per prima: riacquistiamo a nostra importanza!”. In tempi di populismo spinto niente di più calzante (sic!). Ma la metafora esatta era l’opera di Mauro Cuppone, il quale – nelle vesti di bigliettaio – accoglieva il pubblico dietro a un bacchetto, con un timbrino in mano. Stampigliando una A sul braccio di ogni visitatore, lo dichiarava ufficialmente “Artista per un giorno”. Performance buffa, funzionalissima al messaggio del museo, artisticamente priva di qualunque interesse e spessore. Titolo? The Artist is Absent, parafrasando la Abramovic al MoMA. Tutti artisti, nessun artista: malinconica verità, quando si sceglie di livellare e mescolare alla rinfusa.

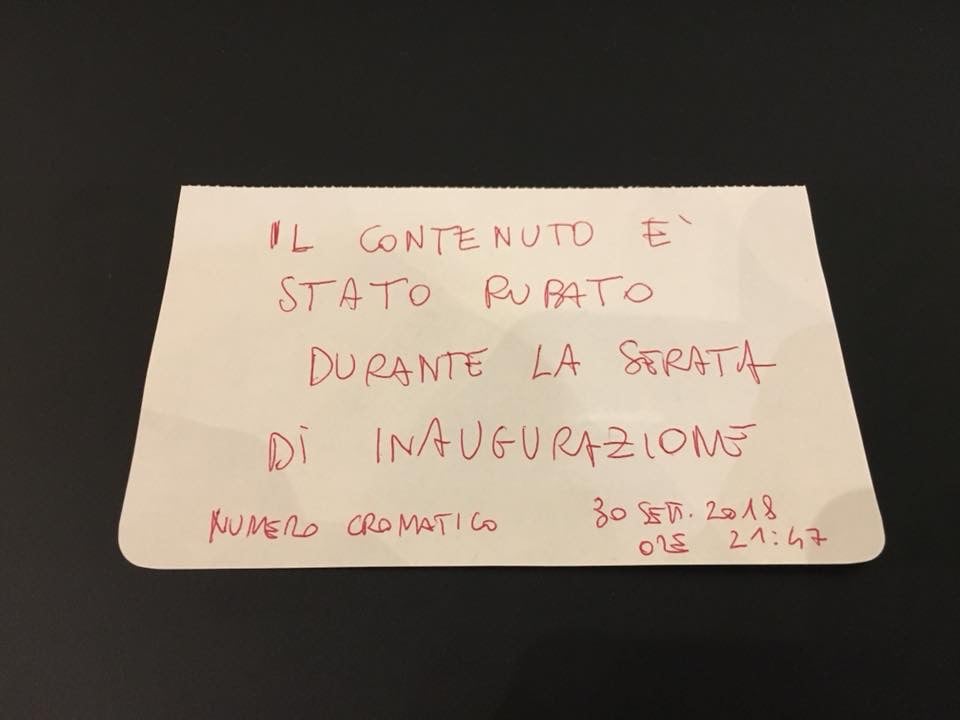

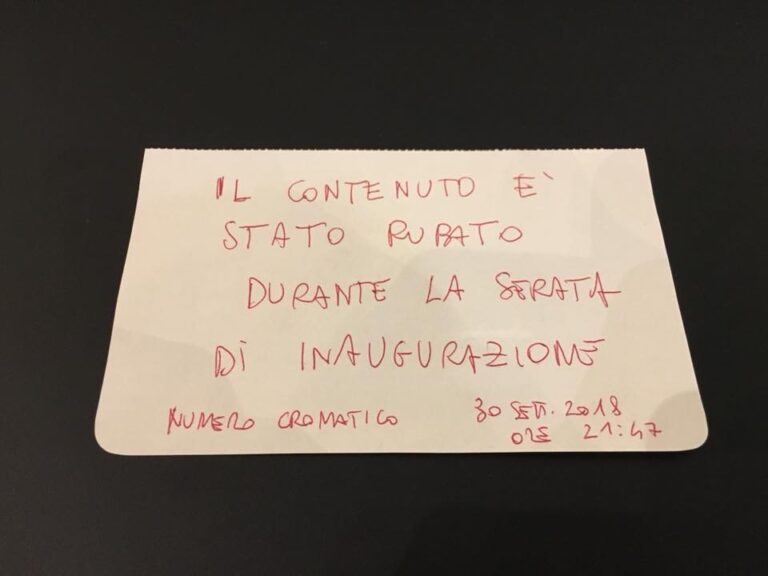

OPENING CON FURTO

Tantissima folle dunque, ma anche un clima non troppo istituzionale, che (unito evidentemente ai pochi controlli nelle sale) avrà convinto qualche furbo di trovarsi in un grande lunapark, intitolato alla più libera condivisione. Entro, guardo e mi piglio quello che mi pare. Lo hanno verificato a spese loro i membri di Numero Cromatico, un centro di ricerca fondato a Roma nel 2011, che lavora nel campo dell’arte, delle neuroscienze e della comunicazione visiva. Una delle realtà territoriali che ha “adottato” il suo piccolo spazio nella sala “Rome” (declinazione plurale di Roma), dedicata a dibattiti e documentazione sulla città e la sua anima culturale, tra collettivi, associazioni, musei, istituzioni, gallerie. Ogni ospite ha a disposizione un cassetto di una grande cassettiera, in cui riporre materiali, cartoline, produzioni editoriali. Ancora una volta si insiste sull’idea di partecipazione, ma più in una forma più nominale che concreta: basta qualche libro o rivista per raccontare storia e identità della Galleria Nazionale o dell’Accademia di Spagna? Un’immagine superficiale della coralità, più che un vero dispositivo di conoscenza.

Ed ecco l’incidente. Il cassetto di Numero Cromatico è stato praticamente saccheggiato. Adesso, al posto di pubblicazioni e t-shirt autoprodotte campeggia un cartello scritto a penna: “Il contenuto è stato rubato durante la sera dell’inaugurazione”. Fatto spiacevole, che certo può capitare ovunque, pure nello spazio più mainstream ed ingessato. Ma tra museo-agorà e superamento delle regole, qualcuno si è dato a una troppo disinvolta interpretazione. Peccato.

Francesco Di Giovanni, Il direttore è stanco, 2018, dettaglio

SCATOLONI NELLA HALL

E in questo caos che non è plurale, ma in buona parte qualunquista (non c’è vera pluralità senza vere singolarità), è di De Finis che si parla. Se l’unica vera opera è il museo stesso, l’unico vero artista di cui ricordarsi è il suo direttore. Non a caso gli ha tributato un lavoro l’emergente Francesco Di Giovanni, a cui è stata addirittura concessa l’intera hall che dà su Via Reggio Emilia, manco si trattasse del più consumato degli artisti e del più interessante dei progetti. E invece, l’installazione “The management relocation”, con annessa performance “Il direttore è stanco”, invasiva quanto inconsistente, è chiaramente non all’altezza della sfida. Con una muraglia di scatole da imballaggio, un performer steso a terra e un paio di improbabili accrocchi con mobili da ufficio, si celebra il concetto di “trasloco” come cambiamento (infilandoci pure il riferimento ai migranti, che funziona sempre) e si augura a De Finis un incipit felice. Tra le cose peggiori in mostra. L’operazione è accompagnata per altro da una comunicazione virale, con l’artista che ha provveduto persino a imbrattare i cartelli stradali (un illecito) con adesivi promozionali: non proprio un bel biglietto da visita per un progetto che rappresenta, con tanto di dedica, il principale museo comunale. Ma lui se n’è vantato sui social.

Il Direttore Giorgio De Finis davanti alla cassettiera dell’Accademia di Spagna

ATELIER CON APPROPRIAZIONE INDEBITA

Sempre sulla base dell’impostazione comunitaria, un po’ da factory anni ’70, sono stati attivati degli spazi-atelier dove a rotazione verranno ospitati degli artisti a lavorare. Un altro modo per mantenere vivo il rapporto simbiotico col tessuto cittadino. I primi quattro sono Danilo Bucchi, Tommaso Cascella, Pietro Ruffo e Gianfranco Notargiacomo. Tutti romani. Tutti quindi già attivi in città e con fior di studi a disposizione, ma qui chiamati a mettere in scena una pseudo residenza, lavorando in vetrina a beneficio del pubblico che osserva (romanticamente) le fasi della creazione. Un po’ Grande Fratello, un po’ un acquario dei talenti, un po’ la retorica del museo come casa comune, da abitare come si abita la casa di un amico, la bottega dell’artigiano, la palestra o la biblioteca di quartiere.

E di nuovo un incidente di percorso. È accaduto che nel caos inaugurale una tra gli autoproclamatisi artisti ha pensato bene di infilarsi nel finto atelier di Bucchi, dov’erano riposti colori, tele e pennelli, e di appropriarsene liberamente. Il legittimo inquilino si è così ritrovato una tela dilettantesca dentro la sua stanza, col rischio che il pubblico la scambiasse per un suo dipinto. Senza considerare la fastidiosa violazione del proprio materiale.

Rabbia e indignazione sui social, ma anche inevitabile ironia: tanti hanno condannato il gesto – ingenuo? maleducato? prepotente? bonario? – della donna. La quale però, a ben guardare, non ha fatto altro che interpretare a dovere il messaggio del MACRO Asilo. Tutto è condiviso, tutti siamo artisti, tutto è genuinamente creativo, aperto, interconnesso. Nessuna regola, nessuna linea di separazione, né tra gli spazi né tra le persone. Se il Museo è un luogo ludico, anarchico, in cui sentirsi liberi di essere e di prendersi spazi, occasioni, tribune, perché non afferrare una tela e un tubetto di colore trovati in una stanza, e mettersi a creare?

Volendo, l’incidente non è stato che un imprevisto (ma non imprevedibile) tassello di quell’opera gigantesca che lo stesso MACRO dichiara oggi di essere. Le opere non servono, perché l’opera è il museo. Una colossale installazione dinamica, in cui il popolo si riprende il suo spazio, contro le norme di un sapere specialistico e di un sistema basato su competenze, curriculum e ruoli (e certo anche su ipocrisie, superficialità, trendismi e vacuità: su quello non ci piove). Se uno vale uno, se tutti siamo artisti (ma potremmo pure dire ‘economisti’, ‘scienziati’, ‘medici’, ‘politici’, ‘magistrati’…), se il museo è un asilo per spiriti indipendenti e liberi, anche il piccolo incidente capitato a Bucchi rientra nel copione. Nulla di drammatico, anzi, l’episodio fa sorridere. Ma certo rimarca, dal lato più goffo, uno degli aspetti meno azzeccati di questa operazione.

Proprio sulla pagina Facebook dell’artista il commento di un’utente è, in tal senso, esemplare: “Certo che è un museo ma se non si vede il lato negativo del gesto ma solo un’esigenza espressiva impellente, in una visione condivisa dello spazio anche un gesto del genere può essere rivoluzionario”. “Cerco in tutte le canzoni e in un passero sul ramo / uno spunto per la rivoluzione”, cantava Rino Gaetano. Trovarlo, lo spunto, in una tela sottratta e pasticciata, durante la festa per un museo che scimmiotta uno spazio occupato, è forse, in parte, la cifra di un tempo culturalmente e politicamente confuso, in cui il limite tra parodia e realtà sfuma, progressivamente.

– Helga Marsala

1 / 14

1 / 14

2 / 14

2 / 14

3 / 14

3 / 14

4 / 14

4 / 14

5 / 14

5 / 14

6 / 14

6 / 14

7 / 14

7 / 14

8 / 14

8 / 14

9 / 14

9 / 14

10 / 14

10 / 14

11 / 14

11 / 14

12 / 14

12 / 14

13 / 14

13 / 14

14 / 14

14 / 14

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati