Meglio venduto che fallito. Conversazione fra Daniele Capra e Matteo Attruia

Un confronto tra Daniele Capra e Matteo Attruia come bilancio finale delle prima e seconda personale dell’artista alla Galleria Massimodeluca di Mestre, su cui il curatore è stato chiamato a scrivere senza però volontariamente conoscere il progetto. Un confronto a tu per tu con la necessità di prendere le distanze dal proprio ego.

Daniele Capra: Hai cominciato la tua collaborazione con la Galleria Massimodeluca con ben due mostre, A Flower for Piet e Sold Out. Non ricordo di aver mai sentito una cosa simile. Perché due mostre con ingresso e testi separati, anziché due progetti? Per megalomania? Per una riga in più di curriculum?

Matteo Attruia: Non ho pensato forzatamente all’originalità del progetto. Credo che il mio senso di inadeguatezza mi abbia spinto a concepire due mostre che avrebbero riempito più facilmente gli spazi. È un paradosso, considerato che, in realtà, ho dovuto lavorare su due progetti invece che uno. L’architettura della galleria ha facilitato la divisione. Non nego poi che, sinceramente, poter inserire due mostre nel curriculum, mi sembra molto positivo e utile.

D. C.: Effettivamente ci sono artisti che sono più attenti alle relazioni personali e a costruire un curriculum che non all’intensità delle proprie opere. E anche tanti collezionisti che valutano e comprano in base a quello, come si fa col bestiame. Tu comunque hai sempre mostrato, anche in forma autoironica, il desiderio e il limite nascosto nell’ambizione dell’artista, aspetto che ha due facce come Giano: da una parte il piacere di vendere e di ricevere un riconoscimento, economico e morale; dall’altro il fatto di dipendere da questo processo, di essere venduto, come ripetono ossessivamente le opere di una delle mostra.

M. A.: Non credo esista un vero contrasto tra questi due aspetti. È una medaglia con due facce, ma entrambe rivolte allo stesso orizzonte. Ogni ambizione contiene il suo stesso limite, come ogni desiderio. L’approccio ironico è l’unico che mi concede il piacere di accettare un successo e, nello stesso modo, anche il suo fallimento.

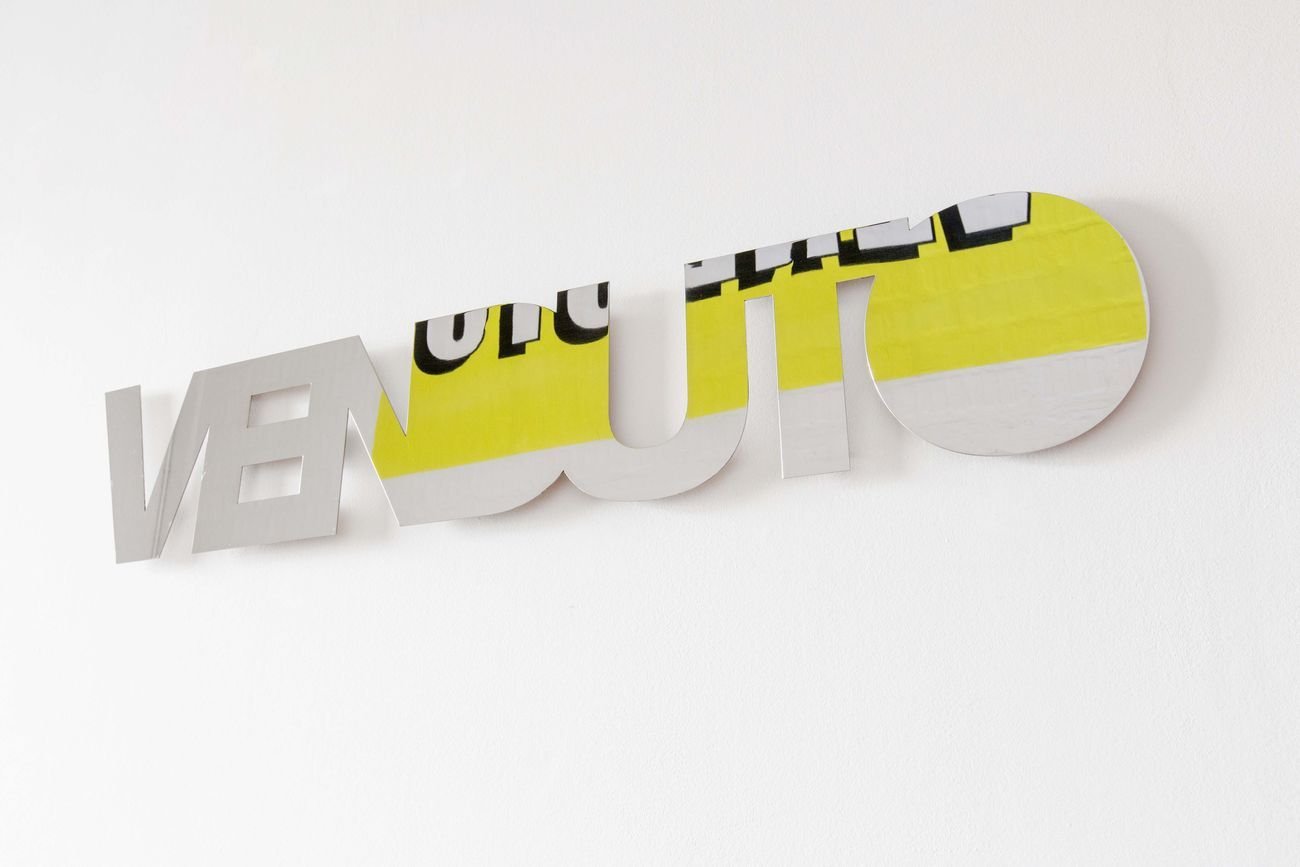

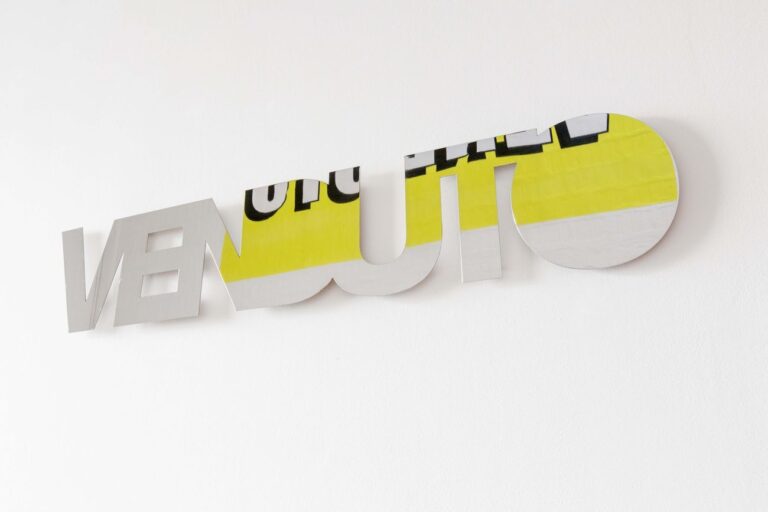

Matteo Attruia. Sold Out. Exhibition view at Galleria Massimodeluca, Venezia 2018. Photo N. Covre

D. C.: Il successo e il fallimento sono uno dei leitmotiv di tutta la tua ricerca. Il registro apparentemente ironico è, a mio avviso, indicativo invece del senso del tragico. Prendiamo il caso di A Flower for Piet, la prima mostra. Per questo progetto provi a fare una cosa che non sai fare, cioè la pittura, prendendo lezione da un artista e scegliendo come soggetto del tuo primo – e ultimo – quadro un fiore. È il medesimo soggetto che il buon Mondrian era costretto in qualche modo a fare per andare incontro al gusto del pubblico e riuscire a pagare le bollette. E questo duro destino da artista, in parte fallito, ti appartiene e lo metti in atto. Fallisci come Mondrian, dipingendo un fiore, ma nel contempo dimostri che riesci a fare qualcosa che linguisticamente non ti appartiene…

M. A.: L’unico modo per potermi confrontare con l’opera di Mondrian era quello di accettare un fallimento arbitrario, deciso a tavolino. A Flower for Piet racconta questo e molto altro. Il percorso di studio che ho intrapreso, grazie alla generosa complicità di un artista che pratica la pittura, era necessario per poter raccontare una storia vera e onesta. Non avrei potuto fare altrimenti. Nella preparazione della mostra ci sono stati momenti complicati, legati al contenuto da esporre. All’inizio l’idea era di presentare tutti i tentativi – fogli, tele, carte, eccetera – ma nel tempo ho capito che avrei dovuto evitare di diluire la paura del giudizio e la scelta è stata quella di concentrarmi su un unico lavoro: un unico grande fiore. Immagino che molti, conoscendo il mio percorso, abbiano potuto pensare che non sia stato io l’esecutore del dipinto, ma questa volta è necessario un atto di fede nei miei confronti.

D. C.: Nico Covre, nel suo testo in catalogo, spiega come quest’opera “non racconti un percorso, non rende esplicito un miglioramento. È una tantum: una scelta finale, unica, secca, che espone l’artista a qualsiasi giudizio. Ma quello che conta è il processo, non che il quadro sia bello o interessante. E in questo è un lavoro estremamente onesto”. E in fin dei conti che cosa c’è di più onesto di raccontare le proprie debolezze di artista che lotta tutti i giorni, come riassume Via Matteo Attruia, cartello con la medesima grafica delle vie utilizzate dei comuni che da un lato ha l’indicazione “Via Mattea Attruia, artista” e dall’altra “Via Matteo Attruia, impiegato”? Non pensi che tanti tuoi colleghi forse questo non lo ammetterebbero mai?

M. A.: Raccontare le debolezze quotidiane può essere un modo per esorcizzarle e, soprattutto, per accettarle. Il fatto di riuscire a trattarle in modo ironico, tragico o malinconico dipende molto dal mio carattere e dal mio approccio alle cose. Del resto il lavoro dell’artista è esso stesso una debolezza. Personalmente poi trovo la pretesa di essere indispensabili, o anche solo importanti, del tutto ridicola.

Matteo Attruia. Sold Out. Exhibition view at Galleria Massimodeluca, Venezia 2018. Photo N. Covre

D. C.: Questa riflessione è filosoficamente alla base anche del mio testo per Sold Out. Tu e Marina Bastianello, la direttrice della galleria, mi avete chiesto di scrivere un contributo e ho accettato a condizione di non sapere niente del progetto, in modo di poterne essere prima di tutto spettatore, tanto più perché negli ultimi anni di confronto continuo mi era sempre capitato di conoscere i tuoi progetti in anticipo. Il testo è una sorta di autodenuncia e poi volevo ironizzare su tanti colleghi di cui ho letto testi che dimostravano quanto poco avessero capito della mostra che stavano seguendo. È un racconto del nostro rapporto e una sintesi delle mie aspettative. Era anche il mio modo per prenderti in giro!

M. A.: Faceva parte del progetto. Il fruitore, tu nel tuo ruolo, e, soprattutto, i collezionisti coinvolti nel progetto, dovevano agire seguendo un preconcetto. Il tuo testo mi è parso, fin dalla prima lettura, una specie di lunga lettera confidenziale nella quale, senza filtri, denunciavi gli aspetti singolari, non solo del mio lavoro, ma anche del nostro rapporto. Il fatto che tu avessi stabilito di non saperne nulla dall’inizio, in realtà, è risultato perfettamente coerente con il progetto. La sincerità, anche quando è così fortemente richiesta, è difficile da accettare. Nel nostro caso, abbiamo corso un rischio insieme: io di essere illuso da te e tu di essere deluso da me. E me è andata forse meglio che a te…

D. C.: Lo credi davvero?

M. A.: No…

‒ Daniele Capra

1 / 11

1 / 11

2 / 11

2 / 11

3 / 11

3 / 11

4 / 11

4 / 11

5 / 11

5 / 11

6 / 11

6 / 11

7 / 11

7 / 11

8 / 11

8 / 11

9 / 11

9 / 11

10 / 11

10 / 11

11 / 11

11 / 11

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati