Pubblicato Manodopera, il libro sui ritratti di Monica Biancardi. L’intervista

L’intervista di Stefano Chiodi all’artista Monica Biancardi in relazione al progetto Ritratti documentato nel volume di recente pubblicazione “Manodopera”.

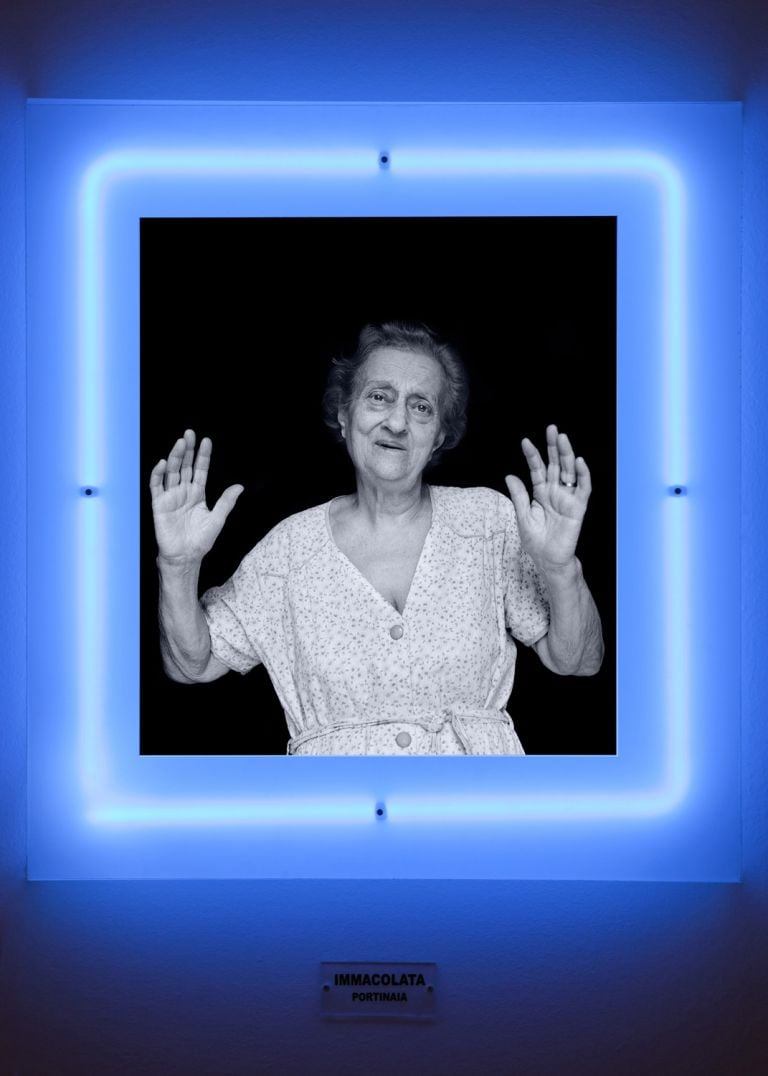

Ho incontrato Monica Biancardi in occasione della recente presentazione a Roma del suo libro Manodopera (Contrasto, pp. 112., euro 29,90, con testi di Alberto Abruzzese, Silvana Bonfili, Andrea Carlino, Carmelo Colangelo, Andrea Cortellessa, Stefano De Matteis, Goffredo Fofi, Gabriele Frasca, Ettore Molinario e Tomaso Montanari). Il volume documenta il suo progetto Ritratti, esposto più volte dal 2003 in avanti, l’ultima lo scorso inverno al Museo di Roma in Trastevere.

Manodopera raccogli i frutti di un progetto iniziato venti anni fa, una galleria di ritratti in cui gli elementi rivelatori non sono i volti ma le mani mostrate in primo piano. Perché concentrarsi sulle mani? Che importanza hanno per te?

Metto volto e mani in primo piano perché sono le sole parti del corpo costantemente svelate, esibite in ogni situazione e dunque esposte a riconoscimenti, identificazioni, giudizi. Mostrare le mani distrae non solo colui che è ritratto – che deve tenere a bada due parti del corpo allo stesso tempo – ma anche lo spettatore e il lettore del libro, che non si accorgono di quanto le mani, rispetto ai volti, risultino in effetti sfocate.

Le mani rivelano qualcosa che il soggetto stesso non conosce di sé?

Ho sempre ritenuto le mani prolungamenti affascinanti del corpo, le sue parti più distanti, grazie alle quali ci si avventura a esplorare il mondo. Il loro aspetto filamentoso sembra in effetti quasi estraneo al corpo umano, che tutto sommato assomiglia a un insieme di parallelepipedi. Si potrebbe considerarle le sue forme esteticamente più creative. Le mani captano la mia attenzione sia a livello pratico che concettuale e, nonostante i tempi siano diversi, trovo siano ancor oggi il mezzo d’espressione più efficace.

Monica Biancardi, Ritratti, Annamaria Sinologa. Courtesy l’artista

Manodopera raccoglie e documenta un progetto che ha avuto una lunga gestazione. Quando hai cominciato a lavorarci e quali erano le tue intenzioni iniziali?

Il progetto risale alla fine degli anni ’90. Ho sempre ritenuto arbitraria, ingiusta, credo come molti, la santificazione post mortem. Da laica e da napoletana (che sa quasi di ossimoro) volevo invece santificare persone degne di stima da vive! Così ho pensato di creare dei ritratti chiedendo a chi posava di mettere in mostra quella parte del corpo, oltre al volto, che connota l’attività di ciascuno.

Come hai scelto i soggetti da ritrarre?

Nei primi anni i ritratti si sono concentrati sui volti e le mani di gente comune. Successivamente ho inserito figure più note, avendo chiaro sin dall’inizio la presentazione del lavoro, l’insieme di fotografia, plexiglass e neon. L’antropologo Stefano De Matteis, uno degli autori del libro, che conosce il lavoro dal principio, non capiva il bisogno degli altri materiali e insisteva nel dire che i soli ritratti sarebbero stati sufficienti a rappresentare quanto avevo in mente. Solo più tardi ha compreso e accettato.

L’elemento più riconoscibile di questa serie è in effetti il neon azzurro che incornicia le fotografie in bianconero. La luce azzurra serve a distanziare, ad astrarre le figure, come nelle edicole sacre del culto popolare? Oppure è un segno ironico, straniante, un’incorniciatura che sottolinea la teatralità della presentazione?

Entrambe le cose. Pur non essendo battezzata, appartengo alla cultura di un paese cattolico e per questo ho scelto, come oggetti di devozione, una modalità che prende spunto da e occhieggia con ironia le edicole votive. Intendo un’ironia bonaria, perché l’elemento “religioso” è sì serio ma anche faceto, altra caratteristica partenopea. Al tempo stesso m’interessano l’incandescenza e l’irraggiamento luminoso. La prima consente di venerare l’oggetto a distanza; il secondo permette la sua “santificazione”.

Monica Biancardi, Ritratti, Fabrizio. Courtesy l’artista

Le tue “edicole laiche” sono insomma anche un modo per narrare cosa accade alla cultura religiosa tradizionale nello scenario contemporaneo?

Il lettore può forse pensare che il lavoro si riferisca solo a una determinata cultura, quella delle mie origini, ma gli scatti fotografici e il video che li accompagna non hanno un valore locale. La serie guarda fuori dai confini del Meridione, basta leggere i nomi propri di persona. Ciò che conta è il taglio antropologico che mi permette di rappresentare tipi umani e realtà sociali molto diverse. Ad esempio quella del borgo di Padula, in provincia di Salerno, o quella di Casso, in provincia di Pordenone, un paese tra le prealpi bellunesi e le Dolomiti friulane abbandonato dopo la tragedia del Vajont. Nel 2015 ho vinto il premio Dolomiti Contemporanee con un progetto che vede inserite, negli sguanci delle finestre dell’ex scuola elementare, gli unici eroi di Casso, le venticinque persone che si ostinano a vivere lì, rifiutandosi di far diventare il loro un paese fantasma.

Nella serie mi sembra traspaia anche l’idea che il lavoro, qualunque esso sia, è sempre connesso in qualche modo al corpo, e che la gestualità, forse la stessa fisicità, finisce per rivelare qualcosa del carattere profondo delle figure. È così?

Sì, credo che manualità e fisicità svelino il temperamento della persona. Nelle poche battute che mi concedo alla fine del libro parlo appunto di identificazione con quel saper fare appassionato in cui ciascuno racchiude il senso della propria vita.

La gestualità che metti in valore nelle fotografie di Manodopera è anche una componente essenziale dell’arte barocca. C’è nelle immagini un riferimento intenzionale a quella tradizione?

No, non c’è quell’intenzione. Ma se penso alle figure in generale, potrei citare il genio di Bernini, che dopo Apollo e Dafne, le cui mani mutano in alloro, realizza una Santa Bibiana che rivela il palmo destro aperto, immobile. Le dita, sospese in aria e leggermente divaricate, sono mostrate così in evidenza da diventare le vere protagoniste: è come se indicassero, chiedessero di “aspettare”. Un gesto simile, così pacato, mostra uno stato emotivo incontenibile e al tempo stesso fermezza di carattere.

Questa componente gestuale torna anche in altri tuoi lavori?

Direi di sì. Nel mio primo lavoro Credere, le mani sono in primo piano, anche se in maniera diversa da Manodopera, mentre l’ultimo, Punti di Vista (progetto che inaugurerà un nuovo spazio a Napoli a metà febbraio 2019), è aperto proprio dalla fotografia di una mano su un volto.

– Stefano Chiodi

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati