Vincenzo Agnetti e una nuova collana editoriale. Intervista alla figlia Germana

Presentata alla Galleria Nazionale di Roma una collana di libri dedicata a Vincenzo Agnetti. Ne abbiamo parlato con la figlia Germana, che insieme a Guido Barbato ha fondato l’Archivio con sede a Milano.

Uno, due, tre e quattro… fino a dieci, e poi di nuovo. Questa sequenza, che Vincenzo Agnetti (Milano, 1926-1981) recita in loop sulla homepage dell’Archivio Vincenzo Agnetti, pare appropriata anche in tema di archivi. Si tratta di In allegato vi trasmetto un audiotape della durata di 30 minuti, un’opera del 1973.

LA PRESENTAZIONE ALLA GNAM

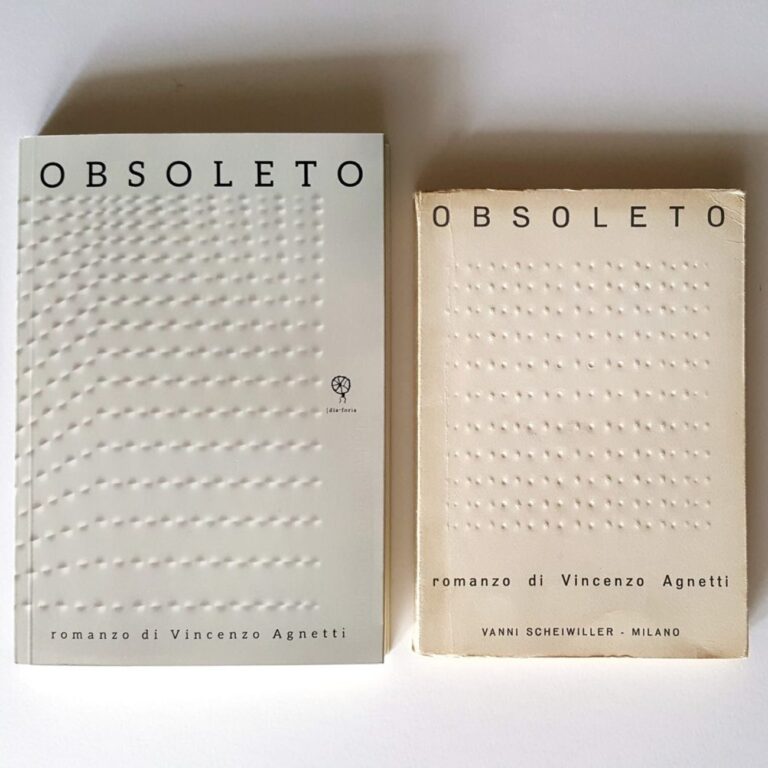

Per un solo giorno in trasferta presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma – da sempre impegnata a conservare documenti sull’arte e a creare un rapporto dinamico tra archivi complementari –, Germana Agnetti racconta l’attività dell’Archivio che lei stessa ha fondato, insieme al nipote Guido Barbato, e presenta un’inedita collana editoriale. Sono una serie di piccoli libri che documentano il lavoro dell’artista nella sua dimensione storica e mettono in luce gli aspetti più visionari e contemporanei della sua ricerca.

La presentazione, moderata da Claudia Palma – direttore dell’Archivio Bioiconografico e dei Fondi Storici della Galleria Nazionale d’Arte Moderna –, approfondisce la figura dell’artista, uno dei maggiori esponenti dell’arte concettuale, attraverso la lettura critica di Francesca Gallo (docente alla Sapienza Università di Roma) e quella di Bruno Corà (critico d’arte, attualmente Presidente della Fondazione Burri), che riporta al tempo stesso la sua testimonianza diretta del rapporto con l’artista.

Come chiarisce Germana Agnetti, tutto il lavoro parte da una citazione del 1972 tratta dal testo Trasduzione e sub-valore scritto da suo padre: “Qualsiasi opera si ossida fisicamente e concettualmente. Se trovi un sistema che evita l’ossidazione, vuol dire che l’anti-ossido che hai scoperto diventa il risultato finale di un’altra ricerca molto più legata al presente e quindi più determinante della stessa conservazione delle opere interessate”. Una frase, questa, che dice tutto sull’artista, impegnato a “calcare subito il tempo mentre si vive pensando, però, che questo fare il lavoro oggi verrà letto fra cento-duecento anni”, come sottolinea Bruno Corà, convinto che i documenti oggi parlino chiaro: “Agnetti cresce, di ora in ora, di anno in anno, nell’immaginario popolare ma anche nel linguaggio dell’arte, come è giusto che sia”.

La presentazione della collana dedicata a Vincenzo Agnetti alla GNAM di Roma, 2018

UN ARCHIVIO ANTI-OSSIDANTE

Dunque, c’è una maniera di trovare un anti-ossido che sia efficace? C’è la possibilità di valorizzare gli aspetti ancora vitali delle opere del “passato”? E quali sono gli ossidi che si possono contrastare? Per Germana Agnetti, i due ossidi principali sono l’invecchiamento e la dimenticanza: “Un’opera invecchia quando non ci parla più, e forse contro questo noi non possiamo fare nulla, ma c’è un altro ossido importante su cui l’Archivio intende puntare i riflettori, che è la dimenticanza. Nella nostra attuale società, in cui le immagini e i concetti hanno un andamento vorticoso, l’opera d’arte viene decontestualizzata. Questa decontestualizzazione rende le opere e i concetti molto vulnerabili all’oblio e anche difficilmente intelligibili”.

Da qui l’idea di riformulare il percorso dell’artista raccogliendo in questa serie – che si compone ad oggi di tre opuscoli – alcuni contributi critici contemporanei, documenti, immagini e testi scritti dall’artista stesso che invitano il lettore a entrare nell’universo che le ha prodotte e fa vivere le opere a cavallo tra contesto storico di origine, la contemporaneità e il futuro. “Uno degli antiossidanti deriva dal fatto che Vincenzo Agnetti è uno di quegli artisti che esercitavano un controllo così feroce sull’opera che non consentivano nemmeno alla critica di entrarci troppo, erano loro che, in primis, decidevano le modalità di lettura”, aggiunge Bruno Corà. “Era un contesto in cui artisti come lui non delegavano la conoscenza del loro lavoro ad altri, difendevano la loro opera e la negavano in alcuni casi. Poi lentamente, e mi rammarica dirlo, questo controllo si è diluito e, pur di essere invitati qui o lì, molti artisti non hanno dato peso a questo aspetto. Dal mio punto di vista è stata una défaillance, ma vedremo cosa penserà il giudizio della storia”.

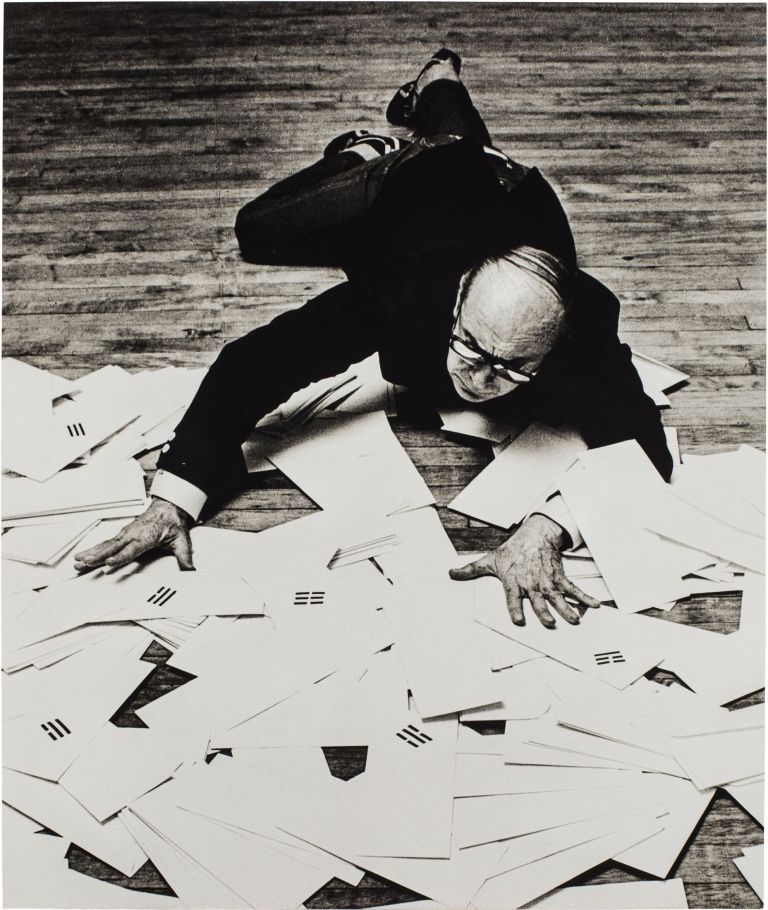

Vincenzo Agnetti, Surplace, 1979. Courtesy Archivio Vincenzo Agnetti

L’INTERVISTA A GERMANA AGNETTI

Quali sono le prossime mostre che l’Archivio sta organizzando?

Ci sarà una mostra tra febbraio e marzo al Museo Novecento di Firenze, una mostra che abbiamo ospitato prima nel nostro Archivio in via Machiavelli 30 a Milano, che riproporremo con alcune modifiche. A marzo, poi, ci sarà una mostra in una galleria che in genere propone artisti contemporanei, Zero… Abbiamo in previsione un’altra mostra in autunno ma è ancora prematuro parlarne, e tante altre collettive.

Un ricordo di suo padre di quand’era bambina?

Mio padre era un appassionato del linguaggio, oltre che del teatro. Mi ricordo che ogni tanto ci si intratteneva parlando una lingua inventata, per gioco naturalmente. E questo è un elemento che poi ho ritrovato in alcuni suoi lavori, per esempio quelli dei linguaggi dimenticati, come in Sei villaggi differenti del 1974, che appartengono alla serie delle Bacheliti, con i fonemi di lingue ormai perse nella memoria. Subito mi sono ricordata di quel gioco che facevamo con mio padre.

Da adulta ha avuto modo di sostenere il suo lavoro?

Sono sempre stata vicino a mio padre. Nel 1976 sono andata a vivere accanto al suo studio.

Immaginava che da lì a poco suo padre sarebbe diventato uno dei maggiori esponenti dell’Arte Concettuale?

Fin da bambina pensavo che mio padre sarebbe diventato un grande artista. Prima di iniziare a fare l’artista, aveva incominciato a seminare dentro di sé gli appunti: quegli scritti che poi sarebbero diventati opere d’arte. Il processo di pensiero che lo portò alla costruzione di tutta questa tipologia di lavori che lui ha fatto è stato molto antecedente a quando poi li ha realizzati.

C’era una tecnica, un procedimento o un’opera alla quale suo padre era particolarmente legato?

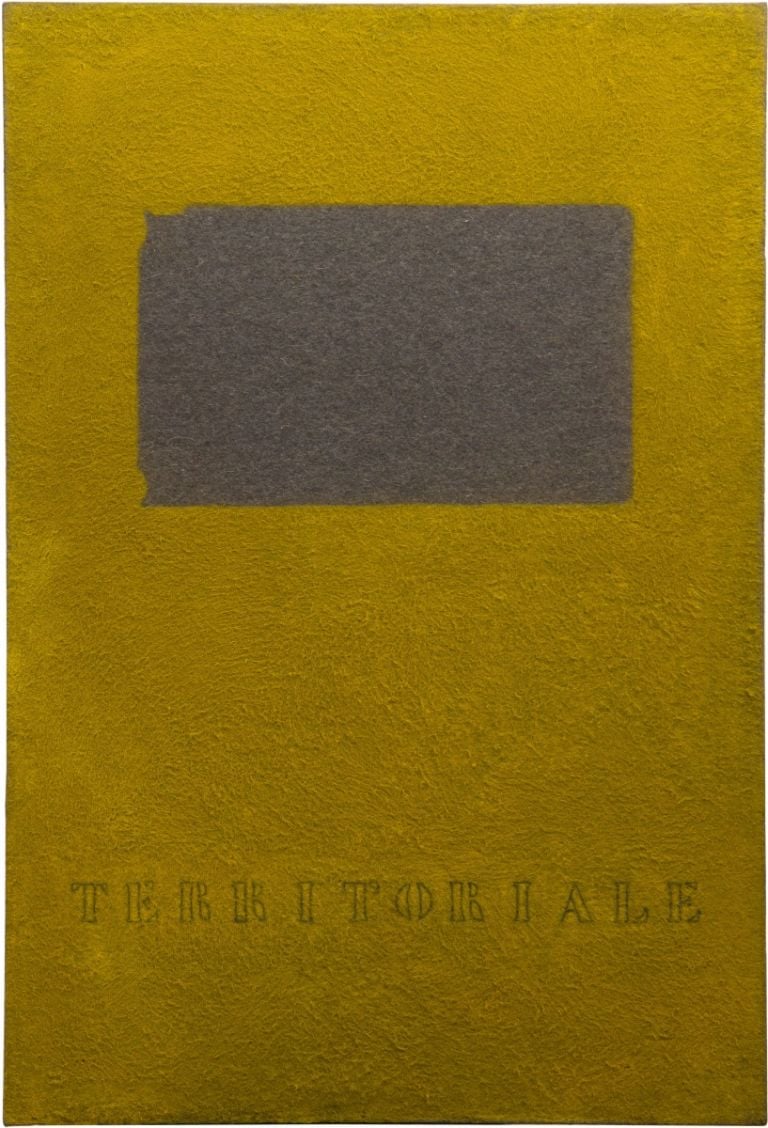

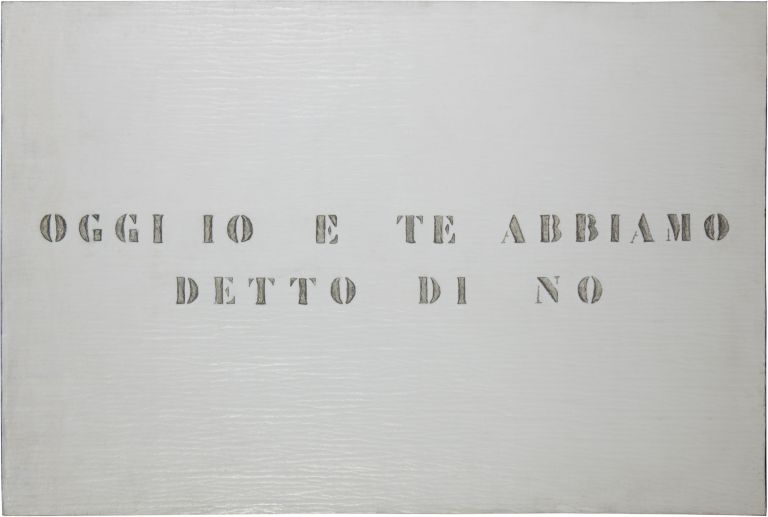

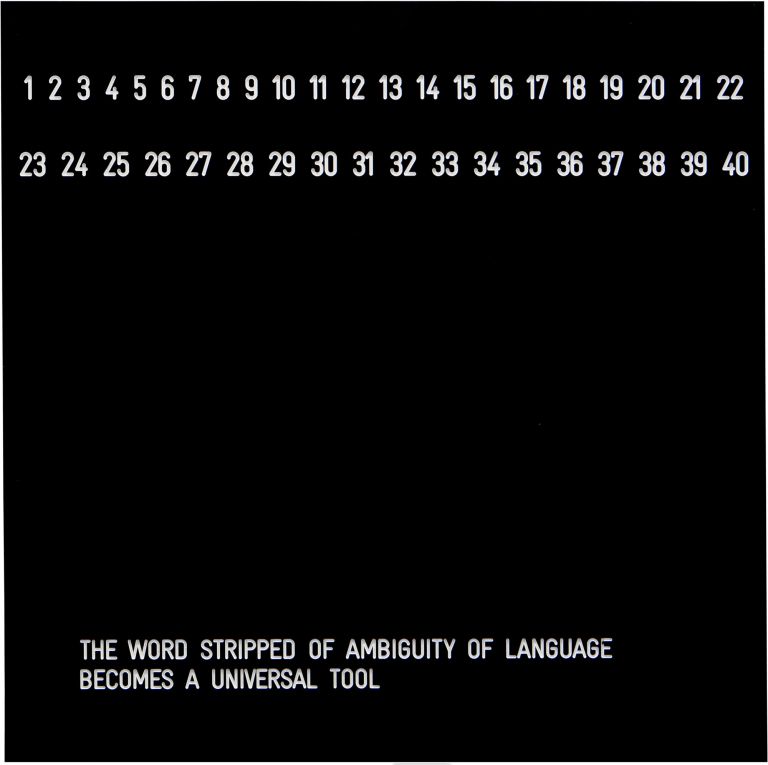

No, perché mio padre vedeva la tecnica in funzione del pensiero. Per esempio, gli Assiomi erano delle lastre di bachelite su cui incidere, con parole di fuoco, il concetto. I feltri erano dei materiali su cui incidere la parte più poetica, come se fossero delle poesie impresse. Il mezzo fotografico serviva a rendere quel connubio tra immagine e scrittura, infatti le didascalie che spesso completavano l’opera fotografica avevano questo senso, questa equivalenza tra immagine e scrittura. Poi tutti i lavori che si inseriscono sul processo fotografico, come le fotografie a mano libera. I mezzi da lui usati erano in funzione di un pensiero, c’era questa stretta connessione. Quello che a lui interessava era pensare che la sua frase potesse essere interiorizzata producendo nuovi pensieri. Questo è un aspetto che reputo estremamente contemporaneo, se analizziamo il rapporto fra artista e osservatore. Il mezzo è funzionale al pensiero che ci sta dentro, della cultura dimenticata, della memoria assimilata, in realtà.

Quindi non possiamo dire che ci fosse un colore al quale fosse particolarmente legato?

Il colore forse sì, perché il nero è stato un elemento importante. Però anche questo può essere contraddetto. Poi lui spesso si vestiva di nero, penso perché è un colore molto teatrale. Sceglieva il nero per gli Assiomi o il bianco e nero delle fotografie. Nelle prime opere, invece, tutti i prodotti della macchina drogata sono colorati. Immagino fossero colorati perché lui scrisse che quei lavori venivano dalla rivolta alla mistificazione della macchina che, inabilitata a fare i calcoli che doveva fare, produceva opere d’arte. Diceva che quelle opere avevano una loro autonomia, erano prodotti dalla macchina e ricordavano la pittura. Però, certo, il nero era un colore molto importante per lui, il nero profondo… In effetti non gliel’ho mai chiesto.

– Donatella Giordano

http://www.vincenzoagnetti.com

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati