Femminilità senza stereotipi. Birgit Jürgenssen a Bergamo

GAMeC, Bergamo ‒ fino al 19 maggio 2019. In concomitanza con l’8 marzo, la GAMeC riscopre e celebra un’artista che ha ribaltato gli stereotipi sulle donne. Grazie a uno stile pungente e originale.

La GAMeC di Bergamo ospita la prima grande retrospettiva italiana sull’austriaca Birgit Jürgenssen (Vienna, 1949-2003), una figura che si aggiunge a una fortunata stagione di riscoperta di artiste finora poste ai margini della Storia.

“Siamo lieti di accogliere questa mostra curata da Natascha Burger, che da dieci anni studia l’archivio Birgit Jürgenssen. È una retrospettiva importante e ampia, con più di 150 le opere esposte, articolate in sei sezioni, dai disegni dell’infanzia agli ultimi lavori degli Anni Ottanta e Novanta. Un percorso denso che costituisce lo spaccato di una produzione rimasta per lungo tempo sconosciuta ai più e alla quale finalmente tante istituzioni iniziano a dedicare grande attenzione”. Parla così Lorenzo Giusti, direttore artistico dell’istituzione bergamasca. E spiega che la mostra è già stata alla Kunsthalle di Tübingen (Germania) e proseguirà verso il Louisiana Museum danese. Tre istituzioni (GAMeC compresa) che sono riuscite a fare rete, soprattutto grazie al lavoro della ricercatrice, dando vita a un progetto ambizioso e a un catalogo approfondito.

“Questa artista tratta tematiche importanti”, prosegue Giusti, “che si conciliano con quelle della programmazione di quest’anno della GAMeC. Argomenti all’ordine del giorno che non sono soltanto artistici ma anche sociali e politici: questioni di genere, identitarie e migratorie”.

Birgit Jürgenssen, Ich möchte hier raus!, 1976. Courtesy Galerie Hubert Winter, Vienna © Estate Birgit Jürgenssen by SIAE 2019

RISCOPRENDO BIRGIT JÜRGENSSEN

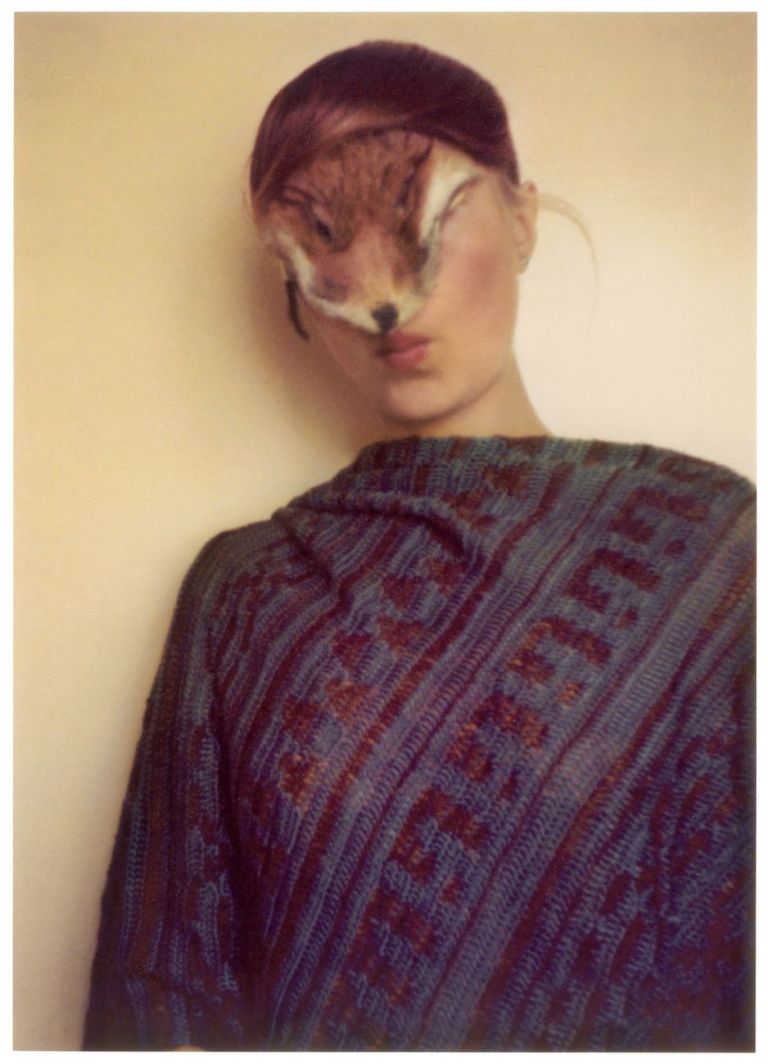

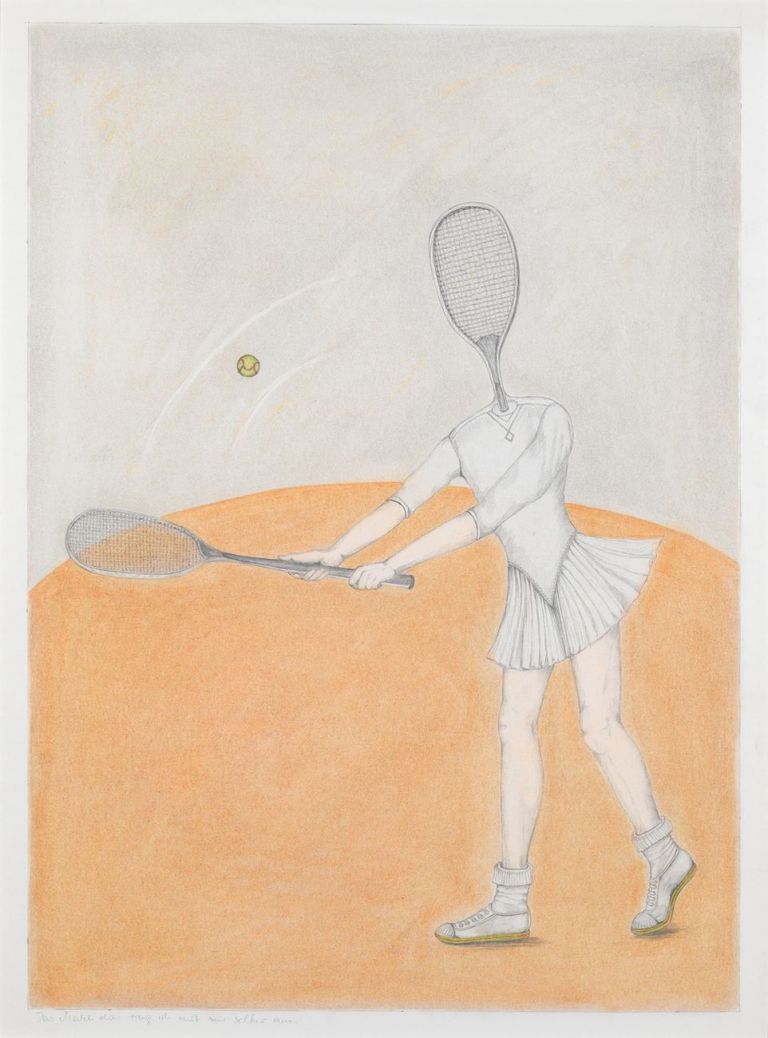

Io sono: il titolo di questa retrospettiva è lapidario, ma pienamente coerente con i contenuti selezionati. L’identità è il perno centrale di tutto il percorso, reso ancora più evidente dalle diverse sezioni. A cominciare dai lavori giovanili su carta, sketch ironici e bozzetti ripresi dalle opere dei grandi autori, come Dalí e Picasso (tanto da firmarsi inizialmente Birgit Bicasso). L’artista visse fin da giovane il dilemma interiore tra la propria indole e il ruolo che le fu imposto: nacque negli Anni Cinquanta in una famiglia borghese di Vienna che la voleva moglie, madre e con un lavoro “canonico” (come l’insegnante o il medico) e quando espresse il desiderio di intraprendere la carriera artistica subì pesanti rifiuti. Ma proprio in tale situazione comprese il contesto di ingiusta disparità sociale a cui era legata e il bisogno di ribellione, che riversò nelle sue opere. Ispirandosi al linguaggio surrealista (Meret Oppenheim fu uno dei suoi grandi modelli), gli Anni Settanta furono il momento di massima irriverenza. Iniziò a fotografare se stessa e il suo corpo nudo: uno scatto la ritrae con una frusta in mano e l’immagine di un uomo attaccata alla schiena, un altro seduta su due tacchi che diventano un supplizio personale. In Grembiule da cucina da casalinghe indossa una vera e propria cucina prêt-à-porter mentre in Voglio uscire di qui! si preme angosciata contro un vetro. La vita domestica la opprimeva, diventando il soggetto principale di audaci denunce.

Birgit Jürgenssen, Schwangerer Schuh, 1976. Courtesy Galerie Hubert Winter, Vienna © Estate Birgit Jürgenssen by SIAE 2019

UN FEMMINISMO INTIMO

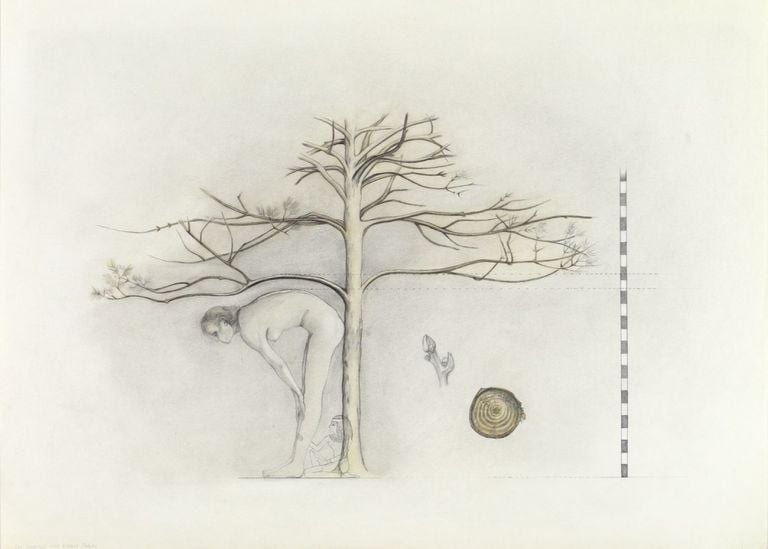

A differenza di altre femministe militanti dello stesso periodo, Birgit Jürgenssen rimase sempre “dietro il sipario”, non facendo mai della provocazione un eccesso: rispettando la sua indole riservata, diede ai propri lavori un’accezione intima e personale. Nell’opera 10 giorni ‒100 foto, numerose polaroid sono esposte a muro formando una sorta di croce, un angolo sacro: negli scatti, il corpo dell’artista è auto-ritratto da vicino, scomposto, frammentario, un tentativo di riavvicinamento a quell’identità che gli stereotipi sociali avevano offuscato. L’ironia fu una delle sue armi vincenti: oltre a contestare l’idea della donna “regina della casa”, fece leva su quegli elementi femminili legati al desiderio. A cominciare dalla scarpa col tacco, icona della femminilità, che nel suo lavoro scultoreo diventa un’orribile calzatura fatta con ossa di animali, ferro arrugginito o uccelli imbalsamati. Una produzione che comunica un messaggio potente senza cadere in uno sterile dualismo: le sue opere successive, ispirate all’armonia tra essere umano e natura, mostrano una conciliazione tra il corpo maschile e quello femminile, spesso raffigurati fianco a fianco in pitture di grandi dimensioni, disegni e stampe.

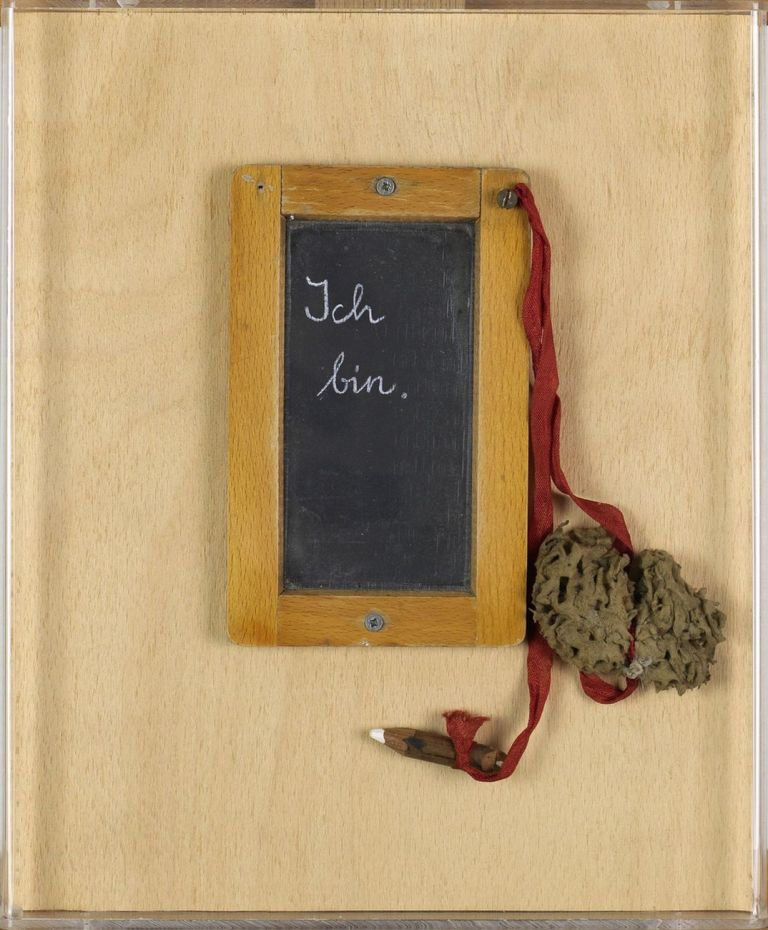

L’opera che fa da manifesto alla mostra è Ich Bin del 1995: appesa al muro, una piccola lavagna di scuola reca questa scritta fatta a gessetto; un desiderio di autoaffermazione vicino al quale giace una spugna, a dimostrare che il mutamento è sempre dietro l’angolo e l’identità è reversibile.

‒ Giulia Ronchi

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati