Di luce e di pixel. Domenico Antonio Mancini a Napoli

Galleria Lia Rumma, Napoli – fino al 4 giugno 2019. Di luce e pixel sono fatti i (non)paesaggi di Domenico Antonio Mancini, indagatore come suo solito di nessi passato-presente. Nella lucida distillazione di verità sociali.

Fare arte con il materiale sociale e visivo di un’epoca storica, creando dimensioni ulteriori di esperienza per il fruitore, coinvolto a vari livelli mediali. Questa, da sempre, la strategia operativa di Domenico Antonio Mancini. Ed è nuovamente la sua cifra distintiva a instillare sottile inquietudine nella sua prima personale da Lia Rumma, a Napoli. Che succede se al paesaggismo e vedutismo del passato, ancora inevitabilmente intrisi (nonostante le intenzioni oggettivizzanti del secondo) del punto di vista dell’autore, si sostituisce la pura rilevazione meccanica e stereotipata delle street views di oggi? Il paesaggio, più che mai, diviene una questione intellettuale di assunzione di responsabilità. Il campo su cui si combatte la battaglia tra una cosciente attribuzione di senso personale e l’estraneità cui pare la globalizzazione contemporanea voglia ridurci.

DA KOSUTH A MANZONI

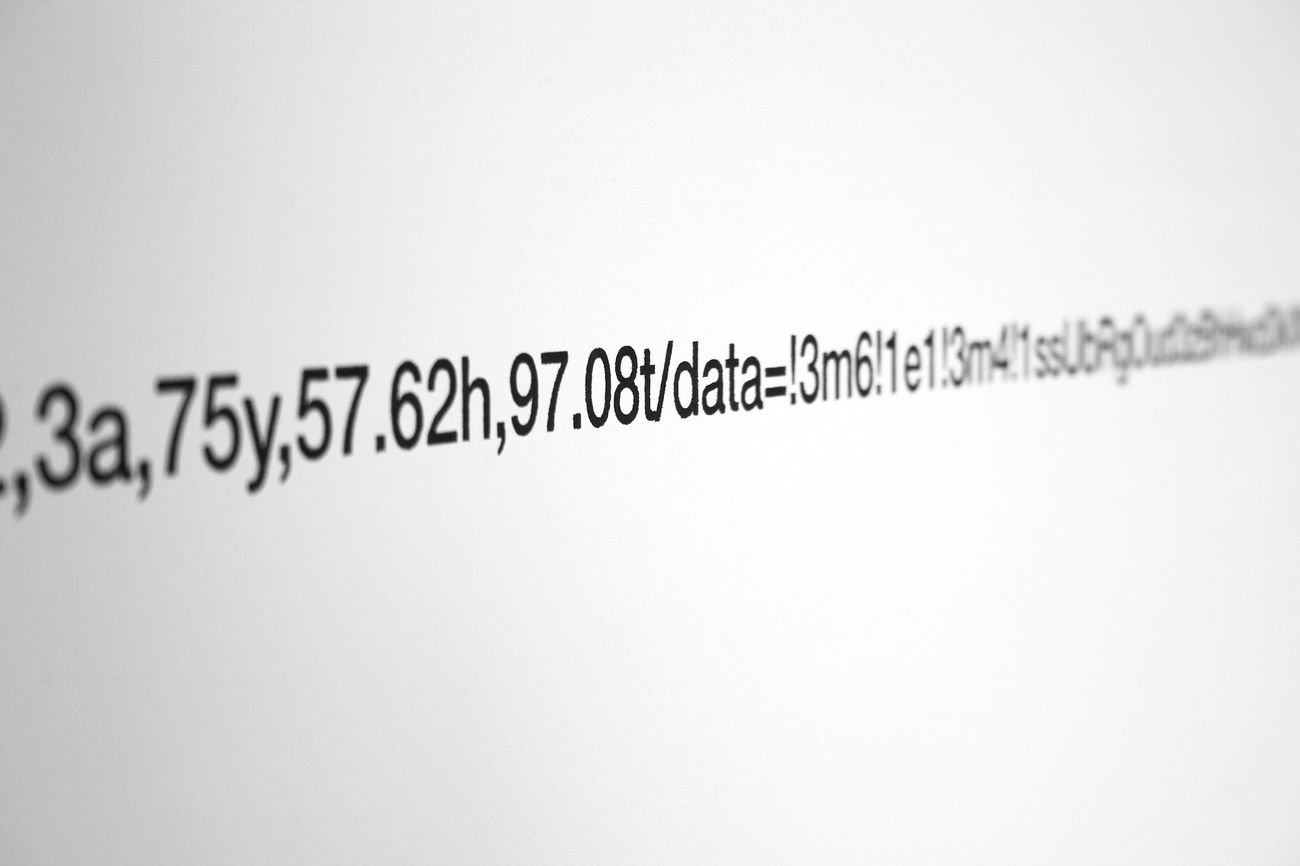

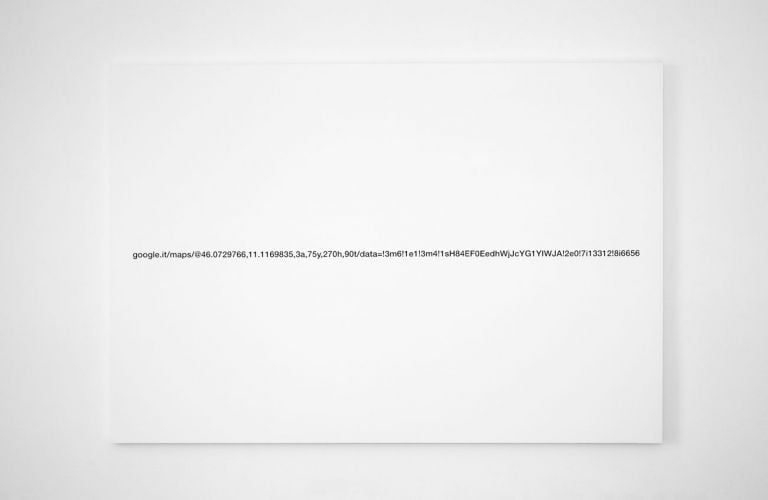

Del resto anni fa fu proprio Kosuth, nel confidarci che l’arte concettuale era nata con l’intento di indurre partecipazione cosciente nel fruitore, a prendere come esempio di pittura tradizionale ‒ davanti a cui la visione è più passiva ‒ i dipinti di paesaggio. E il coinvolgimento neo-concettuale nei monocromi bianchi di Mancini scatta appunto dalla necessità di digitare le stringhe per visualizzare le vedute territoriali di cui esse sono criptici portatori. Snocciolando impercettibili variazioni alfanumeriche, dagli scarti sottili quanto novelle pennellate di Robert Ryman. Ed è caso curioso che un altro artista che coi bianchi ha avuto consuetudine, Piero Manzoni, abbia anch’egli evocato, nella serie Linee, spazialità da mentalizzare grazie a cifre apparenti sulla superficie esterna dell’opera.

Domenico Antonio Mancini, Landscape 45.8727772,11.0258082, 2018, particolare. Courtesy Galleria Lia Rumma, Milano Napoli

DETTAGLIO E COLORE

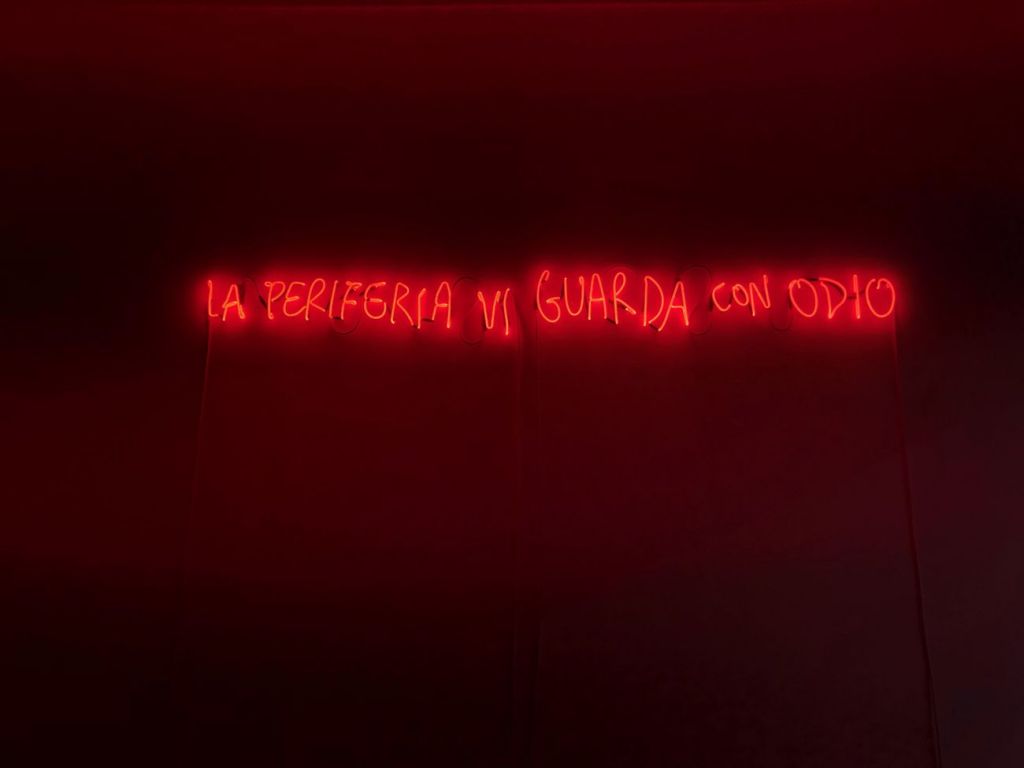

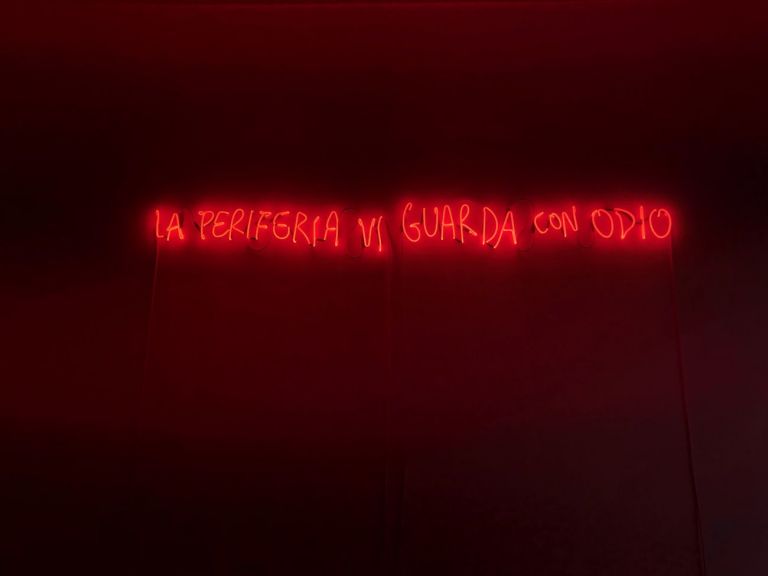

Dopo il biancore misterioso, netto, semplice, onirico della prima sala, il dettaglio e il colore della seconda arrivano dunque come un pugno, ma nel guanto. Quello vellutato dell’amenità di paesaggi e vedute ottocenteschi, illuminati però del colore della rabbia dalla schiettezza non solo cromatica de La periferia vi guarda con odio, frase rinvenuta dall’artista sui muri di Milano. L’enigma della sale precedente si scioglie qui in emotività, e il ricordo di Kosuth e dei neon a lui cari sfuma verso la memoria di quelli, di impatto decisamente più affettivo, di Tracey Emin. E così, la ricerca metalinguistica sulla corrispondenza codice-immagine dell’inizio fa ora posto a quella ben più sociale e psichica sulla corrispondenza codice-emozione. A prescindere da qualunque immagine di stereotipata, o mistificata, perfezione si possa proporre. Del resto, lo dichiara l’autore, in parole come nella sottile architettura disegnata a matita nella saletta introduttiva ‒ acuta distrazione dall'”oggetto-quadro” ‒: “Si tratta di una mostra sulla pittura, non di pittura”.

‒ Diana Gianquitto

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati