Pittura lingua viva. Parola a Francesco De Grandi

Viva, morta o X? 58esimo appuntamento con la rubrica dedicata alla pittura contemporanea in tutte le sue declinazioni e sfaccettature attraverso le voci di alcuni dei più interessanti artisti italiani: dalla pittura “espansa” alla pittura pittura, dalle contaminazioni e slittamenti disciplinari al dialogo con il fumetto e l’illustrazione fino alla rilettura e stravolgimento di tecniche e iconografie della tradizione.

Francesco De Grandi è nato a Palermo nel 1968. Dopo gli studi presso l’Accademia di Belle Arti della sua città, nel 1994 si trasferisce a Milano, dove resta fino al 2008. Dal 2009 al 2012 lavora a Shanghai ma poi decide di tornare a Palermo, dove trova un luogo più adatto per continuare la sua ricerca. Tra le mostre personali recenti: Aurea Hora, Fondazione Sicilia Pinacoteca di Villa Zito, Palermo; COME CREATURA, RizzutoGallery, Manifesta 12 Collateral Event, Palermo, 2018; Fragmente des Unbekennten, Gartenpavillon Malkasten, Dusseldorf, 2016; Archetipi della pittura inquieta, Convento del Carmine, Marsala, 2014. Tra le collettive recenti: Foresta Urbana, Museo Riso Palermo, 2019; La Scuola di Palermo, Museo Riso, Palermo, 2018; Walking on the Planet, Casa Masaccio, Casa Giovanni Mannozzi, Palazzo Panciatichi, San Giovanni Valdarno, 2018.

Come ti sei avvicinato alla pittura?

Ero molto piccolo e disegnavo come tutti i bambini, poi scoprii l’olio con una cugina che passava lunghi periodi a casa nostra e aveva la passione per la pittura. Mi mettevo a dipingere con lei sul tavolo della cucina ed è stato come passare da un territorio intimo come quello del disegno a uno più grande, misterioso, tutto da esplorare: il corpo della pittura.

Quali sono i maestri e gli artisti cui guardi?

Qualcosa ci parla attraverso il lavoro dei pittori, i quadri sono le testimonianze del suo manifestarsi. Ogni autore è depositario dei suoi insegnamenti e le dà voce, siamo come altoparlanti che trasmettono suoni provenienti dalla radiazione cosmica. È difficile stilare un elenco, sicuramente è riduttivo. Io guardo tutta la pittura creata dall’uomo dall’alba dei tempi e imparo da tutto, andando oltre le immagini, guardando ogni singola pennellata che aggiunge un termine nuovo al mio vocabolario, una sintassi non ancora usata, la strada per un nuovo fraseggio. Osservo la pittura delle cose, le macchie sui pavimenti, lo sporco sui muri, il sudore nei colletti delle camicie. Essere pittori è un’attitudine prima di tutto ottica.

La citazione, la stratificazione di riferimenti iconografici fanno parte del tuo lavoro di costruzione di un’opera. Come ti relazioni con la storia dell’arte che ti ha preceduto?

Quello che cerco è un oggetto pittorico non identificato (termine preso in prestito ‒ e modificato ‒ dal saggio New Italian Epic del collettivo Wu Ming). Una forma di possessione, sintonizzarsi medianicamente con le mani dei pittori che ci hanno preceduto. Non credo nell’idea di avanguardia quando nasconde solo il tentativo di vendere una merce illusoriamente nuova e di facile consumo. Pasolini sosteneva che la poesia è inconsumabile, io cerco quello. Cerco di affiancare al valore commerciale, che indubbiamente hanno le mie opere, una funzione che ci possa ricondurre al senso del sacro, della contemplazione e alla domanda che non vuole risposta se non nel suo essere “totalmente altro”. Per farlo cerco di connettermi a un tempo sospeso, classico nel suo essere al di fuori del tempo corrente, una dimensione coesistente, la raffigurazione di quel tempo dilatato e avvolto che si prova sotto trip, in preghiera, in apnea e in tutte quelle pratiche che modificano lo stato ordinario della percezione. Ma non cerco la citazione, per me il serbatoio di segni è senza tempo e senza connotazioni autoriali, ricombino gli elementi cercando echi archetipici che si riaccendono dalla loro latenza dormiente, cercando nuove aurore.

Francesco De Grandi, Grotesque wood #7. Courtesy Francesco De Grandi e Rizzutogallery, Palermo. Photo Olimpia Cavriani

Cosa è per te allora il tempo?

Un tiranno che un giorno mi inchioderà in un letto d’ospedale e non permetterà alle mie mani di fare un altro quadro ancora.

Ricollegandosi anche alle tue parole di prima, il titolo di una tua mostra – Archetipi della pittura inquieta – risulta particolarmente funzionale nel fornire delle chiavi di lettura al tuo lavoro. Quali sono gli archetipi? E in secondo luogo cos’è questa inquietudine della pittura?

Questo titolo lo devo a Sergio Troisi, uno storico dell’arte raffinatissimo che mi conosce da quando avevo quindici o sedici anni. L’inquietudine è legata alla ricerca dell’opera. Gli archetipi della pittura per me sono come dei dispositivi-soglia, cioè delle organizzazioni di materia e forma che funzionano come interruttori della mente, risvegliandola e conducendola dentro i labirinti della memoria, sono enteogeni, quindi rivelatori interni della divinità, parlano della vita e della morte. Per cui la pittura inquieta è la pittura che si domanda e non trova pace fin quando non riesce a diventare essa stessa il mistero della conoscenza e a quel punto si riavvolge su se stessa o si apre e si dipana in mille rivoli che portano a mondi nuovi, stranianti e rivisitati. Sono immagini della memoria dell’uomo che si sono fissate e si sono tramandate nella forma pre-verbale incuneandosi nell’amigdala della coscienza, sono gli alberi e le rocce come le videro Adamo ed Eva, è la raffigurazione di Dioniso degli Psiconauti Eleusini o il corpo collettivo fluttuante dei Teknival dove si incontrano l’MDMA, la Ketamina, l’Acido Lisergico, la Psilocibina e i 160 BPM delle Drum-Machine viste in soggettiva da droni militari.

Cosa rappresenta invece per te il sacro, tema molto forte nella tua produzione recente? E la natura?

Il sacro è inteso come rivelazione di quella dimensione che dall’Orrorifico della visione della morte e della decomposizione ci conduce al Numinoso, cioè a quella forza indicibile e nascosta che alberga in una dimensione non accessibile alla mente razionale se non attraverso pratiche psichiche iniziatiche, di cui la pittura a mio avviso fa parte, che portano alla rivelazione di un altrove, di una coscienza esplosa oltre l’ordinario. Nei miei disegni di bambino è già presente, in forma di strutture oniriche e visionarie, poi serpeggia nell’adolescenza in una visione del corpo come campo della coscienza, si sposta dentro una natura che contiene il mistero della Maestà e della Terribilità, evocando quel Dio geloso e vendicativo del Vecchio Testamento, e riemerge nell’incontro con la controcultura Cyberpunk, col Cristianesimo arcaico e con lo Sciamanesimo nord-europeo. Ultimamente ho iniziato l’esplorazione di una parte molto intima della mia relazione col sacro che ho sentito il bisogno di contattare in forma diretta, rispettando le forme esperienziali dell’incontro.

La Caccia, la Chiesa Oratoriale, l’incontro con la figura di Cristo e di San Francesco, la Dottrina delle Tempeste, la scienza delle Piante Sacre, la preghiera legata alla visione dell’arte pittorica Cristiana, l’apparato visionario che si è sedimentato nell’intelligenza collettiva dell’uomo dagli Sciamani ai Raver (per dirla come Lapassade), il sentimento Creaturale teorizzato da Rudolf Otto nel suo saggio fondamentale sul Sacro del 1917: questo orizzonte culturale è lo spazio in cui mi sto muovendo.

Perché la scelta di un linguaggio figurativo?

Non è una scelta. Ho scelto in alcuni momenti della mia vita l’astrazione, la figurazione ha una natura intrinseca in me. Inoltre se guardi la pittura nel suo intimo non vi è differenza tra astratto, informale o figurativo.

Francesco De Grandi, Il libro, la croce e la rosa, 2019, olio su tela, 90×120 cm. Courtesy Francesco De Grandi e Galleria Annarumma, Napoli

Da Palermo a Milano a Shanghai e ancora Palermo: il tuo percorso ti ha portato al viaggio e al confronto con realtà urbane molto differenti tra loro. Come tutto questo ha segnato il tuo lavoro?

Sicuramente ogni luogo ha una vibrazione, siamo rabdomanti, troviamo la poesia ovunque. Ho compreso nel tempo ciò che è utile allo sviluppo del mio lavoro, il clima che lo fa crescere meglio, la luce ecc. In questi ultimi anni Palermo ha offerto certe giuste condizioni, per le persone che la abitano, per l’abbacinante cielo che la sovrasta, per la morte che aleggia nelle strade, ma niente nella vita è definitivo.

Come il tuo lavoro si è trasformato nel tempo?

Il lavoro si trasforma continuamente per diventare ciò che è sempre stato fin dall’inizio, come se ci fosse celato un diamante dentro ognuno di noi ma nessuna mappa per trovarlo, quando si raggiunge il punto e si trova la preziosa gemma si muore, perché tutto si è compiuto. Successe a novant’anni a Hokusai, a ventisette a Jim Morrison o a trentacinque a Mozart. Bach morì mentre lavorava a una meravigliosa e definitiva fuga rimasta poi incompleta, il Contrapunctus XIV, usando le note che nella nominazione a lettere tedesca componevano il suo cognome, l’ormai famoso Tema Bach.

Il mio lavoro si centra sempre di più con me stesso, col tempo diventa sempre più preciso, più mio. E forse questo passaggio nel luogo delle mie origini non è casuale.

Cosa rappresenta per te il viaggio?

La ricerca dell’altrove geografico e del suo riverberare nella psiche del viaggiatore, un rovesciamento del punto di vista, ma mi sono reso conto di vivere un mito romantico che non esiste più. Il mondo civilizzato ormai è quasi tutto appiattito in un’unica visione, con piccole sacche di resistenza. Forse è il caso di pensare a un viaggio interstiziale nelle piccole pieghe della terra globalizzata che ancora contengono tracce di realtà e di originalità. Il viaggio è conoscenza, ma la sensazione di contaminare le cose con il mio essere inevitabilmente “turista di banane”, per dirla con Simenon, mi lascia un retrogusto amaro. Ma è sempre la visione di un occidentale in condizione privilegiata, vorrei solo che le popolazioni si potessero autodeterminare senza questa invasione di colonialismo culturale che sta schiacciando ogni pensiero divergente sulla terra.

Hai affermato: “Sono attratto dalla bellezza non convenzionale”.

I poeti cercano la bellezza amando la vita fin dentro la morte. La bellezza convenzionale è quella bellezza rassicurante e preconfezionata che offre una soluzione comoda alla complessità dell’esistenza. La bellezza per me è pace e orrore allo stesso tempo. Riuscire ad accogliere questa ambivalenza è l’obiettivo comune a tutte le forme di pensiero avanzato, filosofico, mistico, scientifico.

Francesco De Grandi, Studi di anatomia immaginaria, china su libro di medicina anni ’50, 30×21 cm. Proprietà dell’artista

Che ruolo ha il disegno nella tua pratica e in relazione alle tue opere?

Sicuramente il disegno è una costante, è portatile, immediato e basta avere un foglietto e una penna per eseguirlo, anzi anche meno, basta creare l’incontro tra una superficie accogliente e un elemento sporcante o tagliente. Disegnare è un dialogo intenso con me stesso, ciò che è nella mente lo è anche nella mano che produce segni che indugiano, che si nascondono o che si presentano a me nella loro chiarezza cristallina. Il disegno è un’interrogazione dei livelli più profondi della mia psiche, fa emergere quella visione del mondo che è solo mia, la riporta e la trasmette. Non è un esercizio di traduzione bensì una pratica di estrazione. Un “cranio trasparente” dove osservare il flusso della coscienza in un lungo procedere di appunti, manomissioni, immagini che franano in territori inconsci. La pratica disegnativa racchiude un atto di piacere, è una danza della penna sui fogli, dove anche le macchie e gli aloni casuali partecipano al disegno come suggeritori di forme di interferenza e rivelatori di spazi multiversali. John Berger definisce il disegno come “il punto in cui cecità, tatto e somiglianza diventano visibili, è il luogo della trattativa più delicata fra mano, occhio e mente” (Sul disegnare, Il Saggiatore, Milano 2017). Secondo lo studioso inglese, il disegno precede il ragionamento logico, descrive l’attività del disegnare come qualcosa di simile alla digestione e alla sudorazione.

E tu come lo definisci?

Io lo definisco l’Apparato Disegnante: un insieme di organi che rispondono a una necessità biologica del disegnare prima di ogni altro aspetto comunicativo o esigenza espressiva di natura soggettiva, psicologica, simbolica e culturale. Ho del disegnare una percezione ancestrale, è una risonanza simbiotica che mi spinge ad accogliere nel disegno le pieghe della carta come inviti in fenditure umide come tane, di seguire rigonfiamenti che accennano con inattesa precisione forme di animali, rocce o macchie di vegetazione, come il pittore di Chauvet fece all’alba di tutti i disegni, danzando con i capricci della roccia, nel segreto buio della grotta, in quell’euforia sciamanica che accompagnò l’uomo alla nascita della coscienza dell’altrove.

Come (se) cambia il tuo approccio all’opera quando devi affrontare un ritratto rispetto a un paesaggio?

Faccio raramente dei ritratti tout court, più che altro utilizzo i modelli come attori. Raffiguro raramente luoghi precisi, di solito sono brani di luoghi che diventano set. L’approccio è sempre uguale.

E il colore che ruolo ha?

Ho una tavolozza di una decina di tinte che uso sempre, con ospiti speciali che invito in ogni quadro e sono loro che cambiano il senso a tutti gli altri. Con la pittura fluo, invece, uso la tecnologia Wood, come Giotto usava i lapislazzuli, creando un senso di straniamento attraverso l’interazione tra il fosforo e la luce ultravioletta.

Francesco De Grandi, Porziuncola, 2019, olio su tela, 190×300 cm. Courtesy Francesco De Grandi e Rizzutogallery, Palermo

Quanto conta la tecnica?

La tecnica è il mezzo, la possiedi e la usi funzionalmente al tuo progetto e ti misuri con essa. Quando un limite diventa invalicabile allora puoi accettarlo, farne virtù, ballare con la tua ombra. Capire queste differenze è comprendere l’esistenza. La tecnica non è che un altro modo per conoscere se stessi attraverso il gesto, attraverso i meccanismi della materia. È il “lavoro” inteso nella definizione di Gurdjieff: una serie di azioni che generano il senso della presenza, manipoli la materia e ti colleghi all’universo, la pittura è fatta della stessa sostanza delle stelle. Leonardo parlava della pittura come “cosa mentale”, io parlo della pittura come “cosa fisica”. Poi, come dicevamo questa estate al Simposio di Pittura organizzato a San Cesario di Lecce dal mio fraterno amico Luigi Presicce, “come sai fare una cosa sai fare tutte le altre”. Se poi hai la manina d’oro puoi fare quello che vuoi.

Ci sono formati o tecniche che prediligi?

Amo i grandi formati pieni di gente, i piccoli paesaggi e i santini alti dieci centimetri, dove un ricciolo di materia diventa un mondo. Odio le misure medie, i formati da retro-divano, i settanta per cento e i telai di sei centimetri di bordo, le cornici a vassoio. Adoro disegnare e dipingere ad acquarello su carte vecchie e fragili, amo i blocchi di disegni e schizzi tutti ondulati dall’umido, le cartelle di cuoio. Le tele le prediligo di lino o di juta, meglio se sono state già dipinte e dopo abbondanti e generose levigature a carta vetrata. Mi piace la materia che si offre allo sguardo per catturare la luce che si posa sui micro rilievi che svirgolano febbrili nello spazio. Uso setole di maiale rigide per le ampie stesure, la spatola per le rocce e il pelo sintetico per i particolari, vivo la pittura a olio come una battaglia contro l’impermanenza, una testimonianza del nostro passaggio che ci sopravvivrà. Dipingo prevalentemente a olio, non amo l’acrilico tranne nelle preparazioni a gesso, dove lo accetto a malincuore. Mi piacciono il carbone e il pastello a olio, mi stanno antipatici i gessetti perché si rovinano subito. Trovo grande godimento a disegnare a china con pennini e pennelli cinesi che regalano il caos delle pozze d’acqua e della dispersione dell’inchiostro. Provo un piacere fisico a disegnare con la penna a sfera, quando le superfici si saturano di segni e diventano lucide e nerissime e la carta si arriccia ai segni aggrovigliati. Mi diverto a lavorare su altre immagini, su vecchi libri illustrati di medicina o qualche altra scienza esatta. Mi piace incollare e sporcare di colla la carta. La colla vinilica diventa una pelle da tatuare. Mi piacciono i segni della carta sovrapposta, i cartoni preparatori uniti con pezzi di nastro adesivo, gli appunti e le scritte sul bordo dei fogli. Mi piacciono i bordi rovinati delle tele e i miei occhi si illuminano quando emerge il colore sottostante, mi piace quando la pennellata si strappa e diventa chiaroscuro e le velature e le trasparenze producono al mio cervello effetti di vertigine e di piacere epidermico. Amo la danza della luce che attraversa gli strati trasparenti e traslucidi delle lacche di puro pigmento e ritorna alla retina come attraverso le vetrate delle cattedrali gotiche illuminate dal sole.

La tua è una pittura lenta o veloce?

Ci sono quadri che ho cominciato nel 2005 e, dopo averli esposti, fotografati e catalogati, li ho trasformati e terminati dieci anni dopo, oppure hanno vagato in studio per anni e poi sono stati finiti in due ore o ancora ce ne sono alcuni terminati in una notte dopo essere rientrato a casa, e altri finiti in dieci giorni di lavoro quasi ininterrotto. Quindi è una pittura lentissima che spesso si risolve in pochi gesti velocissimi o in una snervante stratificazione di ripensamenti e cancellature che impiega mesi di lavoro.

Lavori in studio?

Quasi sempre. Ma non disdegno la pittura in compagnia sotto un bel cielo.

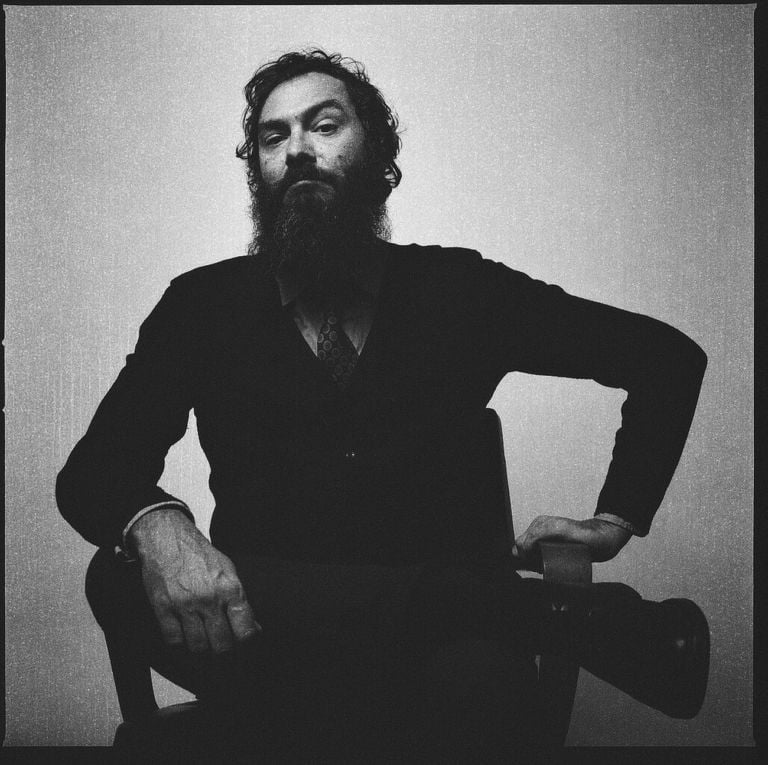

Francesco De Grandi. Photo Fausto Brigantino, 2018

Come nascono i titoli delle tue opere?

Dall’interazione di tutto quello che so delle cose, da titoli di altre opere, da brani di libri, consigli di amici, dal caso che lima e modifica le parole, illuminazioni che a volte mi fanno cambiare titolo alle opere dopo anni e per diverse volte, per la gioia di storici e archivisti.

Oltre che di fonti pittoriche, cui facevamo riferimento prima, le tue opere sono anche ricche di citazioni letterarie (Luther Blisset, Houellebecq, P.K. Dick). Quanto il cinema, la musica, la letteratura influiscono sui tuoi lavori e sulla tua poetica?

Risuono come un diapason non appena mi avvicino a qualcosa a me affine, la divoro, me ne approprio e la restituisco posseduta e stravolta. Il cinema e la letteratura sono territori privilegiati per la mia ricerca, forse per l’aspetto narrativo che a me interessa molto in pittura. Ogni occasione collabora all’idea, che nasce spontanea ma ha bisogno di essere espressa, i miei sensi sono sempre all’erta, sono sempre a caccia. Ma ciò che m’interessa non è solo il soggetto o ciò che è contenuto nelle opere, cerco modi, strade e scoperte. Dal confronto nascono le idee, l’incontro genera l’opera, evolve il linguaggio, siamo come scienziati, cerchiamo tutti la legge ultima.

Come definiresti la tua pittura?

La definizione suona come qualcosa di definitivo, mi sento invece ancora in cammino, indefinito, incompleto e scisso, alla ricerca spasmodica dell’unità.

Cosa significa fare pittura oggi?

Credo ci sia una posizione esistenziale, politica e spirituale nel fare pittura. È un sottrarre spazio al tempo coercitivo e alienante del Capitalismo avanzato, ridando alle persone umanità e ritmo sincrono alla propria natura. È cercarsi nel profondo, denudarsi e condividere questa nudità. È un modo per sottrarsi al materialismo cinico e distruttore del potere e del pensiero tossico che oggi sta proliferando in ogni angolo del mondo. Ogni secondo che un pittore sottrae a quella bestia orrenda che è la devastazione culturale cui stiamo assistendo recandosi in studio a dipingere un quadro, è un centimetro guadagnato, un punto a favore dell’essere umano.

Cosa pensi della scena della pittura italiana contemporanea?

I giovani talenti italiani affermano con fierezza il loro essere pittori figurativi. Tempo fa, per una dichiarazione del genere in certi ambienti, ti toglievano il saluto.

‒ Damiano Gullì

LE PUNTATE PRECEDENTI

Pittura lingua viva #1 ‒ Gabriele Picco

Pittura lingua viva #2 ‒ Angelo Mosca

Pittura lingua viva #3 ‒ Gianluca Concialdi

Pittura lingua viva #4 – Michele Tocca

Pittura lingua viva #5 ‒ Lorenza Boisi

Pittura lingua viva#6 ‒ Patrizio Di Massimo

Pittura lingua viva#7 ‒ Fulvia Mendini

Pittura lingua viva#8 ‒ Valentina D’Amaro

Pittura lingua viva#9 ‒ Angelo Sarleti

Pittura lingua viva#10 ‒ Andrea Kvas

Pittura lingua viva#11 ‒ Giuliana Rosso

Pittura lingua viva#12 ‒ Marta Mancini

Pittura lingua viva #13 ‒ Francesco Lauretta

Pittura lingua viva #14 ‒ Gianluca Di Pasquale

Pittura lingua viva #15 ‒ Beatrice Meoni

Pittura lingua viva #16 ‒ Marta Sforni

Pittura lingua viva #17 ‒ Romina Bassu

Pittura lingua viva #18 ‒ Giulio Frigo

Pittura lingua viva #19 ‒ Vera Portatadino

Pittura lingua viva #20 ‒ Guglielmo Castelli

Pittura lingua viva #21 ‒ Riccardo Baruzzi

Pittura lingua viva #22 ‒ Gianni Politi

Pittura lingua viva #23 ‒ Sofia Silva

Pittura lingua viva #24 ‒ Thomas Berra

Pittura lingua viva #25 ‒ Giulio Saverio Rossi

Pittura lingua viva #26 ‒ Alessandro Scarabello

Pittura lingua viva #27 ‒ Marco Bongiorni

Pittura lingua viva #28 ‒ Pesce Kethe

Pittura lingua viva #29 ‒ Manuele Cerutti

Pittura lingua viva #30 ‒ Jacopo Casadei

Pittura lingua viva #31 ‒ Gianluca Capozzi

Pittura lingua viva #32 ‒ Alessandra Mancini

Pittura lingua viva #33 ‒ Rudy Cremonini

Pittura lingua viva #34 ‒ Nazzarena Poli Maramotti

Pittura lingua viva #35 – Vincenzo Ferrara

Pittura lingua viva #36 – Luca Bertolo

Pittura lingua viva #37 – Alice Visentin

Pittura lingua viva #38 – Thomas Braida

Pittura lingua viva #39 – Andrea Carpita

Pittura lingua viva #40 – Valerio Nicolai

Pittura lingua viva #41 – Maurizio Bongiovanni

Pittura lingua viva #42 – Elisa Filomena

Pittura lingua viva #43 – Marta Spagnoli

Pittura lingua viva #44 – Lorenzo Di Lucido

Pittura lingua viva #45 – Davide Serpetti

Pittura lingua viva #46 – Michele Bubacco

Pittura lingua viva #47 – Alessandro Fogo

Pittura lingua viva #48 – Enrico Tealdi

Pittura lingua viva #49 – Speciale OPENWORK

Pittura lingua viva #50 – Bea Bonafini

Pittura lingua viva #51 – Giuseppe Adamo

Pittura lingua viva #52 – Speciale OPENWORK (II)

Pittura lingua viva #53 ‒ Chrysanthos Christodoulou

Pittura lingua viva #54 – Amedeo Polazzo

Pittura lingua viva #55 – Ettore Pinelli

Pittura lingua viva #56 – Stanislao Di Giugno

Pittura lingua viva #57 – Andrea Barzaghi

1 / 15

1 / 15

2 / 15

2 / 15

3 / 15

3 / 15

4 / 15

4 / 15

5 / 15

5 / 15

6 / 15

6 / 15

7 / 15

7 / 15

8 / 15

8 / 15

9 / 15

9 / 15

10 / 15

10 / 15

11 / 15

11 / 15

12 / 15

12 / 15

13 / 15

13 / 15

14 / 15

14 / 15

15 / 15

15 / 15

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati