L’opera al nero di Tino Signorini. Palermo dice addio al pittore della notte e della malinconia

Scompare a 86 anni un artista palermitano che fece della pittura una ragione di vita e un canale di conoscenza, contemplazione, restituzione poetica del mondo. Omaggio a Tino Signorini, con le parole di alcuni critici che ne seguirono il lavoro, condotto con pazienza oltre le mode, fuori dai riflettori, nel cuore di una solitudine feconda.

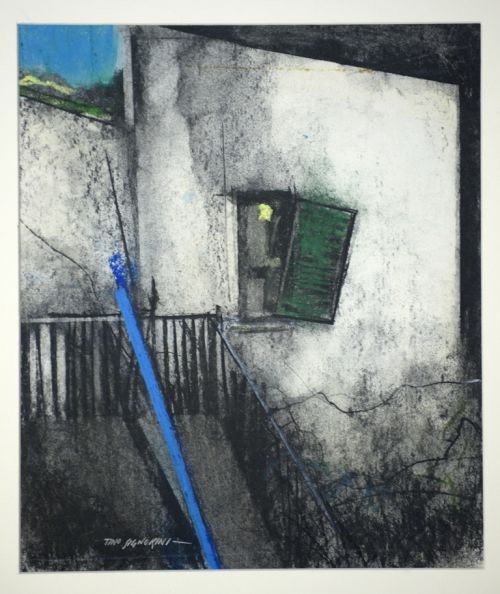

Plumbea, rappresa, solcata da ombre che quasi – guardandole – parrebbe di toccare, per via di una sinestesia naturale. La cupezza tattile restituita dall’opera di Tino Signorini è, della sua pittura, la cifra autentica, l’impronta più immediata. Persino quando il nero lascia spazio ai bianchi e agli improvvisi bagliori, alle lame di luce sulfurea o ai ruvidi piani cobalto, il peso di quella materia bruna continua a identificare le immagini, a dettarne la scansione e il respiro formale. Nel contrasto, anzi, il nero si fa più deciso, perentorio.

Signorini, pittore di indubbia qualità, rigoroso nella lunga pratica dell’arte, condotta attraverso un cinquantennio di mostre e di ricerca, è scomparso lo scorso 8 aprile nella sua Palermo, dove era giunto dalla natia Tripoli nel 1946, appena adolescente.

Aveva 86 anni e non si era mai fermato (fatta eccezione per una sofferta pausa, che lo separò dal suo lavoro tra l’85 e il ’96): la prima esposizione nel ’63, a Caltanissetta, l’ultima nel 2018, tra le sale della palermitana Galleria Elle Arte, mentre nel 2004 la Provincia di Palermo lo celebrava con una retrospettiva a Palazzo Branciforte, sede istituzionale del Banco di Sicilia. Una carriera vissuta e consumata in larga parte nel circuito siciliano, restando legatissimo alla propria terra.

Tino Signorini, Paesaggio notturno, 2016 – creta nera e tecnica mista

TRA GRANDI MAESTRI E NUOVE LINEE DELLA FIGURAZIONE

Fu, Signorini, uno di quei tanti artisti italiani di talento, emersi nella seconda metà del ‘900, che scontarono l’irriducibile dedizione alla pittura, al disegno, alla grafica e alla figurazione, non cedendo alle lusinghe dei nuovi media, della tecnologia, del concettuale, dell’evanescenza linguistica e oggettuale progressivamente in voga. Pagarono un prezzo alto – a dispetto dell’attenzione ricevuta da critici, scrittori, storici dell’arte – in termini di isolamento, di debolezza del mercato, di marginalità, di esclusione dal sistema. Eppure, la loro pittura proseguiva a scavare, a segnare, a farsi indice e misura sottile, tracciando in silenzio una storia laterale: un’altra maniera di orientare lo sguardo e di nutrire, con intelligenza commossa, l’avventura pittorica contemporanea.

La scomodità di certi territori residuali – luoghi dell’autentico, in ogni caso – fu difesa sempre, evidentemente cercata; e lì egli coltivò la nostalgia per certi maestri del passato, non senza la spinta a interrogare liberamente il colore, la natura dell’immagine e il senso della rappresentazione in un tempo che, l’attitudine a rappresentare, l’aveva quantomeno ribaltata, messa alle strette, dopo la violenta distruzione avanguardista e sul filo di successive riprese, rotture, dissacrazioni.

Tino Signorini, Lo studio di sera, 2013 – creta nera, tecnica mista, cm. 40 x 28

Così, nei dipinti, nelle incisioni e nelle carte di Signorini, la lezione dell’Informale emerge dalla grana spessa, drammatica, e dalla lenta deflagrazione delle forme, da cui è esclusa la presenza umana; e in questo ramingare da flâneur, perduto tra paesaggi, scorci cittadini e interni domestici raccolti, si sommano gli omaggi alla monumentalità asciutta di Sironi o certe evocazioni morandiane, con il lirismo muto di oggetti qualunque ridotti a strutture immateriali; l’orizzonte caldo è invece quello della Nuova Figurazione, cavalcata a partire dagli Anni Cinquanta da alcuni artisti coevi, prima dell’exploit definitivo della Pop-Art (su tutti Renzo Vespignani, che in lui sentì subito il talento: un altro cantore di città deserte, liquefatte, immortalate nella ferocia di paesaggi industriali, sul punto di crollare).

Incombono, avanzano e svaporano le prospettive urbane, le inquadrature ravvicinate dei muri e dei palazzi, e i cieli pesanti, il bagliore di aperture cieche, le camere in penombra, le macchie indistinte di neve e di vegetazione, di smog e di pioggia, di pulviscolo e di luce autunnale. Porzioni di realtà come correlativi oggettivi di una condizione emotiva, poi spirituale: è “la voragine scura e coinvolgente di un turbamento esistenziale” scriveva Eva Di Stefano, saggista, studiosa e ordinaria di storia dell’arte contemporanea all’Università di Palermo: “lo spazio è gabbia di nero disperato, inselvatichito da una vegetazione sterile e vorace, invaso dai detriti e percorso da crepe come la casa degli Uscher, chiuso da finestre murate e da specchi fissamente opachi dove fluttuano lattei fantasmi senza volto“.

Tino Signorini, Interno con imbuto, 2016 – creta nera, tecnica mista

TECNICA E FENOMENOLOGIA DEL NERO

Dal nero partiva, dunque, Tino Signorini. E al nero continuava a tornare. Come se della figura dovesse davvero sbarazzarsi, a un certo punto, decidendosi a lasciarla precipitare lì, nelle tenebre, nella foschia metropolitana, nell’occasione del non visto e nell’ebbrezza di un racconto in frantumi. E invece le forme restavano al loro posto, nonostante la caligine, la bruma, l’ossessione notturna; e nonostante, talvolta, l’insidia dell’alba che sfumava i contorni, alla stessa maniera del buio. Non ha mai scelto l’astrazione, Signorini, ma ne ha introiettato la logica e la vibrazione, non potendo fare a meno di comprenderne il segreto, di accettarne l’attualità bruciante. Quel nero diventava il luogo in cui tutto era e non era, avanzava e arretrava, si dava e poi si sottraeva. Era la circostanza in cui, brutalmente – o meglio, malinconicamente – il mondo iniziava a cadere; e mentre cadeva costringeva l’occhio a un esercizio della resistenza: tentare di mettere a fuoco per vedere daccapo, quanto non era percepibile prima.

E a proposito di notturni, di foschie e di strategie per districarsi in mezzo all’invisibile, Signorini amò profondamente la tecnica del “conté”, una maniera di stendere e utilizzare la grafite, mischiata con l’argilla, di tradizione settecentesca. Come scrisse lui stesso – lo stralcio è riportato da Ezio Pagano sul sito di Museum – il risultato “si avvicina a quel nero vellutato, unico, prezioso, che si forma sugli oggetti casalinghi affumicati dal gas, al nero oleoso delle officine, all’alone cupo della fuliggine; il contè offre soluzioni grafico-pittoriche illimitate, passaggi crudi o trasparenti che amalgamandosi con la sottile rugosità di certe carte, può portarti dove vuoi. E’ l’ombra, il buio nell’attimo di inghiottire un tizzone ormai alla fine“.

Tino Signorini – Paesaggio, monotipo, 1985

PALERMO, MALINCONIA E VERITÀ DI UNA CITTÀ-MUSA

La questione del nero si lega inevitabilmente al sentimento della “malinconia”, di cui l’etimologia tradisce la complessa matrice simbolica: l’umore saturnino, fra tristezza e contemplazione, l’eco della fredda terra, la “bile nera” di Ippocrate, la nigredo come primo stadio della trasmutazione alchemica. ”Quando mi chiedono perché sono così malinconico”, spiegò Signorini in un’intervista concessa a Sergio Troisi per Repubblica, nel 2013, in occasione del suo 80esimo compleanno, “io rispondo che ho visto troppe cose, sin da ragazzo durante gli anni di guerra. Ho visto sparire la città che contemplavo incantato dalle alture di Monreale, gli artisti della mia generazione, una comunità di pittori e scultori che poteva contare, negli anni Sessanta, su oltre trenta gallerie. Inevitabilmente sono un sopravvissuto”.

Una malinconia che era esistenziale e insieme storica, geografica, privata. Una malinconia che si incarnava fra le pieghe di una città violenta e sontuosa, priva di mezze tinte: Palermo, per Tino Signorini, fu ispirazione costante. Così continuava a raccontare: “Sono un animale notturno, ho sempre lavorato di notte, con la luce artificiale, perché di notte le cose appaiono con una verità altrimenti nascosta”.

Tino Signorini, Interno con letto – creta nera, tecnica mista, 2014

La questione ontologica del “vero”, per lo schivo e infaticabile pittore siciliano, era ancora una volta un’urgenza solitaria, un controcanto, se non proprio una controtendenza radicale, rispetto a una temperie culturale dominata da relativismi, ricombinazioni e falsificazioni, exploit postmoderni e acrobazie della forma, del frammento, della contaminazione.

Quale verità da indovinare e da tradurre in immagine mentale, coltivando l’eleganza del tocco e la pazienza della mano? Quale e quanta verità tra i bordi di una Palermo continuamente inventata, spiata, rimessa in scena? Tra le curve dei promontori, spariti nel nero-blu di notti piene, senza occhi né lampioni; tra i letti candidi e i tavoli sguarniti, con la luna in dissolvenza al di qua di vetri smorti; tra muri di cemento che accendono crepuscoli, palazzi squadrati e tutti uguali, piccole spiagge bianche ingoiate dall’inverno…

“Importa poco”, scriveva con parole perfette Troisi, “dinanzi a questa Palermo velata e oscillante individuare quale sia la località, e non perché questi scorci di città siano, con una etichetta ormai facile, non-luoghi: al contrario, perché oggi che le celebrate architetture della storia sono diventate quasi ovunque leccate scenografie del consumo, è nella sterminata periferia che è diventato il mondo che si sedimenta, giorno dopo giorno, la vita di tutti, riscattandola dal suo anonimato. Nei graticci di colore di questa pittura si riflettono come in uno specchio un tempo di solitudine e il sentimento della pietà”.

UNA VITA PER LA PITTURA

Palermo, con la sua lunga e florida tradizione pittorica, perde un anziano maestro e un uomo che per tutta la vita aveva coltivato la sua avventura solitaria di studio e di dedizione: un amore assoluto, di cui patì anche “la stanchezza, le delusioni”, come confidò alla telecamera mentre sfogliava una preziosa raccolta di incisioni del grande Luigi Bartolini, nel critofilm dedicatogli da Valentina Di Miceli, tra i critici che ne seguirono il lavoro negli ultimi anni.

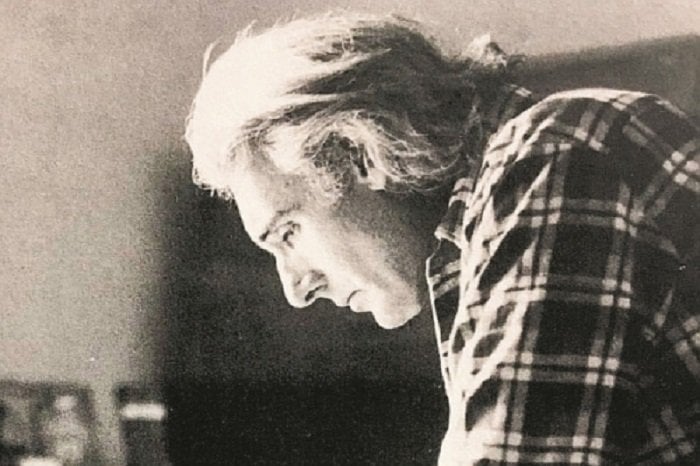

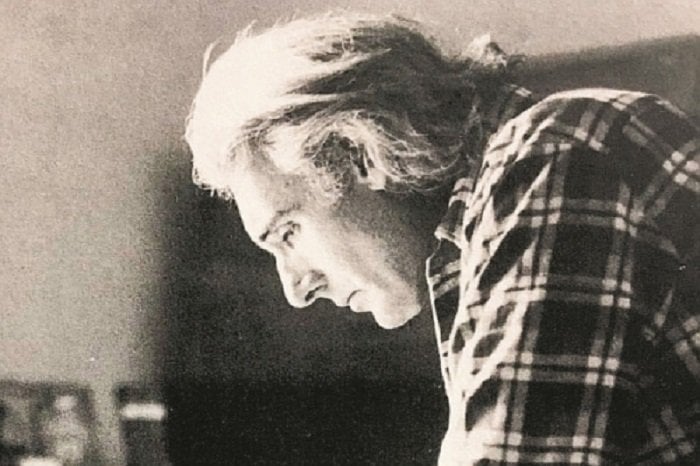

Toccante, nel giorno dell’addio, l’affresco che ha sbozzato sulla sua pagina Facebook Emilia Valenza, docente e curatrice, vicinissima all’artista: “Immerso tra le scatolette dei suoi pastelli, tra i carboncini spezzati e le matite appuntite, Tino ha vissuto sprofondato tra le sue carte, dove prendevano vita le proiezioni di un sentire inquieto e ossessivo, quelle di un animo malinconico, riservato e a tratti pessimista, sebbene bastasse poco per tirargli fuori un sorriso amoroso e una valanga di parole affettuose. Capelli lisci bianchi e lunghi, una figura esile e un po’ ricurva, mani sottili e nodose per dar vita a quelle delicate composizioni di oggetti che si trovavano disposti nella sua stanza/atelier: conchiglie, bicchieri, una tabacchiera si incastravano tra loro tra i verdi e i blu incorniciati dai profondi segni neri, disposti a raccontare l’intimo sentire di una giornata trascorsa a osservare, forse a cercare quella atmosfera che meglio esprimesse la sua dimensione privata”. Il tempo faticoso dell’osservazione e quello della restituzione, carico di ombre e di folgorazioni: per Signorini la pittura si fece, lungo mezzo secolo, specchio imperfetto, cangiante, disperatamente umano.

– Helga Marsala

1 / 18

1 / 18

2 / 18

2 / 18

3 / 18

3 / 18

4 / 18

4 / 18

5 / 18

5 / 18

6 / 18

6 / 18

7 / 18

7 / 18

8 / 18

8 / 18

9 / 18

9 / 18

10 / 18

10 / 18

11 / 18

11 / 18

12 / 18

12 / 18

13 / 18

13 / 18

14 / 18

14 / 18

15 / 18

15 / 18

16 / 18

16 / 18

17 / 18

17 / 18

18 / 18

18 / 18

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati