Studio visit. Intervista a Giulio Saverio Rossi

Realizzata durante le settimane di lockdown, questa intervista a Giulio Saverio Rossi rinnova l’appuntamento con gli studio visit di Treti Galaxie.

La pittura e le sue declinazioni sono protagoniste del dialogo fra Treti Galaxie e Giulio Saverio Rossi (Massa, 1988) pubblicato sull’ultimo numero di Artribune Magazine e qui proposto in versione integrale.

Tra fine marzo e inizio aprile hai partecipato a Il Crepaccio Instagram Show. Vorremmo iniziare chiedendoti dell’approccio che hai seguito per sviluppare il progetto.

Ho cercato di affrontarlo seguendo le indicazioni di Caroline Corbetta, che cura il progetto, costruendo un percorso possibile all’interno di un mondo virtuale, a partire dalla modalità di fruizione su Instagram e con l’idea di mantenere lo stesso approccio che avrei avuto per una mostra personale in un ambiente fisico.

Nel format, che ha cadenza settimanale e prevede cinque post, uno al giorno dal lunedì al venerdì mentre il sabato e la domenica sono pensati come pausa, l’idea di tempo è una nozione centrale. Ne è nato TO SHIFT TO, un progetto che si articola in cinque opere che riflettono sullo “spostarsi da”. Lo spostamento ‒ inteso come spostamento mediale ‒ è parte integrante del mio lavoro che spesso consiste nel “riportare” (nel senso di ricondurre e riconvertire) un’immagine digitale all’interno di un mondo analogico. In questo caso ho pensato di lavorare diversamente: ho incluso la pittura ma senza limitarmi a questa. Il primo degli interventi è un video digitale, un piano sequenza in cui ho filmato la superficie di un mio lavoro su carta (della serie Sottrazioni) illuminandolo con una fonte luminosa che mi ha permesso di metterne in rilievo l’aspetto quasi scultoreo. Ho cercato di far emergere un sottovalore che era già implicito nell’opera ma che non ne costituiva l’aspetto principale, piuttosto una sua carica latente. Poi ho sottotitolato il video con un testo scritto da me. Il titolo del lavoro è Lichtspiele, che significa appunto “gioco di luce”, ma anche “cinema”. Quindi il progetto inizia con un’allusione a qualcosa di cinematografico mentre l’ultimo lavoro della mostra digitale è l’immagine di un dipinto di una fiamma. Ciò che accomuna questa apertura e questa chiusura è l’idea della tecnica, che passando per la luce come medium, innesta un gioco: dopo il quinto post potrebbe ricrearsi un giro tautologico della stessa mostra. L’itinerario sviluppa un’idea di tempo ciclico e di ridondanza da un medium all’altro.

Quali sono gli altri lavori che compongono il ciclo?

Oltre i due già citati, il secondo lavoro è un disegno, Performance per un albero morto che brucia dentro ad una stanza bianca affumicandone le pareti. Anche qui si innesta, nel rapporto fra immagine e titolo, un passaggio fra più media: è un disegno che raffigura una possibile scultura (un albero) che viene consumata dall’azione del fuoco, divenendo così un’improbabile performance.

Il terzo lavoro è un quadro in cui si vedono delle mani, le mie, e che considero perciò una sorta di autoritratto. L’ho chiamato Intermezzo. Il titolo allude a una pausa cinematografica o teatrale, e al contempo è una pausa dal lavoro: la mano del pittore che si sta riposando. Io che mi affranco dalla mia ricerca e guardo a una pittura diversa e figurativa. L’immagine è emersa in me all’attuarsi delle misure restrittive, con la consapevolezza che non avrei più potuto andare in studio e che il quadro, su cui stavo lavorando in quel mentre, sarebbe rimasto non finito per diverso tempo (così com’è tuttora).

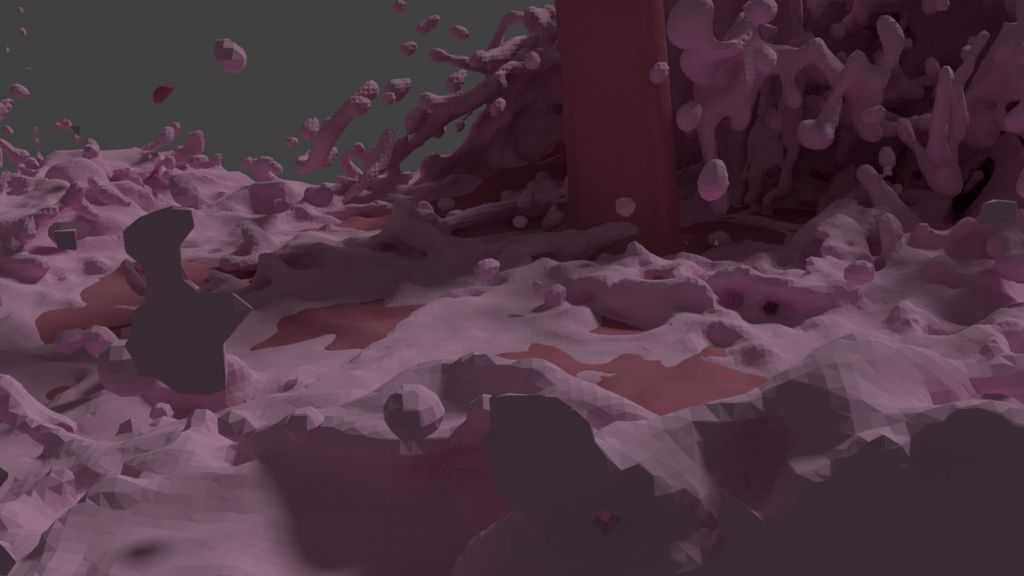

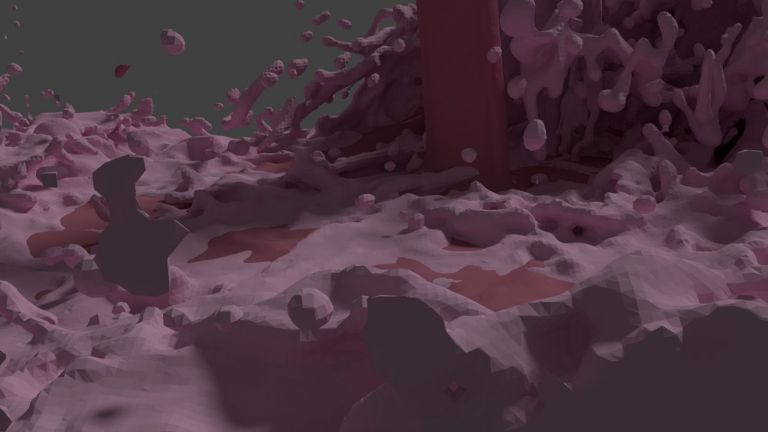

Il quarto lavoro Fluidi è un video di animazione digitale, una simulazione di fluido dinamica ambientata all’interno di un ipotetico teatro barocco. Qui il cinema iniziale si decodifica in un atto di sostituzione del dramma barocco con l’esercizio del feticismo della tecnica.

Credi che i vincoli posti da ciò che richiede una mostra online ti abbiano portato a fare qualcosa che in una personale “fisica” non avresti fatto?

Solitamente quando lavoro a una personale penso molto in termini di percorso all’interno di uno spazio fisico, l’opera che vedi per prima, quella che la segue…

Come nella tua mostra Ogni cosa rappresa da CAR DRDE a Bologna.

Esatto. Il percorso che ti può dare uno spazio fisico qui viene sostituito da un percorso temporale. C’è un parallelo, dato che ho immaginato ogni post come se fosse una stanza, e quindi in ordine consequenziale. Ma la mostra, a seconda se fisica o digitale, designa a sua volta una fruizione di tipo differente e soprattutto: qual è l’attenzione di un osservatore su Instagram? Come può cambiare la sua attenzione se invece di trovare la seconda opera nella stanza successiva la trova a distanza di 24 ore? Sono riflessioni che ho tentato di prendere in esame. Avrei usato, in una mostra personale “fisica”, questi stessi lavori? In realtà non avrei potuto usarli con questa stessa modalità. Soprattutto perché la pittura, come mio linguaggio principale, si struttura a partire dall’uso di questo medium come riscatto dell’immagine rispetto al mondo digitale. Per me ogni mostra, specialmente se personale, diventa il pretesto che occasiona l’opera e TO SHIFT TO non esisteva prima che lo concepissi per questo spazio virtuale e non esiste esternamente a questo.

Giulio Saverio Rossi, Onirografia (parte 1), 2020, acquerello su carta, 9.5×14 cm. Courtesy Giorgio Galotti, Torino

Il progetto del Crepaccio ha un suo storico e delle determinate caratteristiche a cui ti saresti dovuto comunque adattare. Volevamo capire come ha inciso la situazione che stai vivendo nel creare questo tipo di mostra, con tutte le limitazioni che sta comportando per la produzione artistica, non solo dal punto di vista economico ma proprio fattuale. Sappiamo che hai ricevuto l’invito da parte di Caroline Corbetta, poi c’è stato il lockdown ed eri impossibilitato a raggiungere il tuo studio.

Sicuramente la situazione attuale ‒ considerando che l’invito al progetto ha coinciso col periodo a cavallo fra il decreto blocca Italia e il seguente lockdown del Paese ‒ mi ha fatto riscrivere quelle che erano le mie risorse e le mie possibilità da un punto di vista realizzativo.

Però, per tornare al discorso di prima, quando lavori su una piattaforma digitale hai dei parametri diversi, per esempio, un quadro può essere grande due metri per tre, o venti centimetri per trenta, ma il risultato su Instagram non cambia di molto. Qui il micro diventa macro e viceversa. Inoltre il fruitore non ha una visione frontale, poi laterale, distante e poi ravvicinata. Tutto è stereotipato in un unico esclusivo punto di vista. Se si fosse trattato di uno spazio fisico le contingenze del caso avrebbero fortemente limitato le mie possibilità, in questa situazione invece ho potuto realizzare i lavori così come li ho concepiti.

Anche se il tutto si è svolto in maniera un po’ rocambolesca per la realizzazione del quadro delle mani.

Spiegati meglio.

Sono riuscito ad andare in studio una sola volta. Lì con due piccoli pezzi di legno che ho trovato ho composto un telaio che avesse un senso per l’immagine… sinceramente non sapevo se in quella giornata potessi ancora andarci a livello legale o meno, fatto sta che ho fatto il telaio in quindici minuti che mi sono parsi due ore e poi sono corso verso casa. Il dipinto l’ho realizzato fra le pareti domestiche, l’unico dipinto che abbia realizzato in casa nell’arco degli ultimi quattro anni, e questo ha riscritto le mie modalità e il mio approccio. Il dipinto ha una dimensione simile all’A4, e l’ho vissuto come se fosse una tavoletta di scrittura, quasi più un’icona che un dipinto su lino. Sempre per questioni di contingenze della casa l’ho lavorata sul piano, in orizzontale, cosa che non faccio mai per i lavori a olio. È chiaro che nella situazione attuale il proprio margine di libertà e di operatività viene costantemente riscritto e rinegoziato. Ho reinventato il mio studio in casa. Oltre a questo telaio, dallo studio ho afferrato al volo i tre colori primari, e di fatto mi ritrovo a lavorare solo con l’ABC delle possibilità. Ciononostante mi interessa l’idea della restrizione, l’idea di creare una grammatica visiva che non copre mai tutto lo scibile delle possibilità ma si restringe. Una scelta di colori e formati limitati.

Quindi quello che hai realizzato non veniva da quella che magari è stata la tua prima idea, ma in un certo senso è andato ad accomodarsi con un tuo modo di lavorare. Ci viene in mente il tuo dittico con le immagini prese da satelliti guasti, due immagini cromaticamente diverse ma realizzate con lo stesso numero limitato di colori, aggiunti in un ordine diverso. In che maniera quello che hai fatto differisce da quello che avresti potuto fare se fossi stato in studio?

C’è una bella differenza quando una metodologia partecipa costitutivamente di un’opera, in un legame fra tecnica e concetto come nei dittici All This Will Be Recollected in Sixteen Days, o quando con solo tre colori stai dipingendo un’immagine per la quale non ha nessuna valenza la povertà dei mezzi da cui parti. Nel primo caso la metodologia è un valore da accentuare, nel secondo non va fatta percepire. La mia risposta è un po’ ibrida. Credo che ci siano diversi tipi di artisti. Il mio tipo è quello che parte sempre da una consapevolezza dei propri strumenti e la cui immaginazione si riformula ogni volta a partire dalle circostanze date.

Non esiste per me un’immaginazione pittorica pensata a prescindere dagli aspetti fisici. Così quando noi diciamo “rosso” non ci figuriamo mai la frequenza visiva in astratto, ma ci rappresentiamo, ognuno in modo diverso, una certa superficie tinta di rosso, o una consistenza o fluidità di una vernice rossa. Nel mio caso è densa e vischiosa, simile al miele. Chi lavora con la pittura ne immagina anche l’odore. Quindi si, è probabile che se fossi stato in studio avrei potuto immaginare anche cose radicalmente diverse.

Giulio Saverio Rossi, Nuova scuola delle nuvole e della nebbia, 2019. Installation view at Sichuan Fine Arts Institute (SCFAI). Courtesy l’artista

I progetti su cui stavi lavorando hanno subito anche loro questa economia di mezzi?

Stavo lavorando su diversi progetti. Lo scorso autunno ho partecipato a una residenza in Cina al Sichuan Fine Arts Institute di Chongqing, sostenuta da MAD Murate Art District. L’opera che ho sviluppato si intitola Nuova Scuola delle Nuvole e della Nebbia e si basa sul reenactement di un libro ideato da Goethe all’inizio del XIX secolo, e che, secondo la sua idea, avrebbe dovuto raccogliere sia i suoi studi sulla forma delle nuvole che disegni commissionati a diversi artisti della propria epoca, fra cui Friedrich. Il libro non fu mai realizzato, ma, ripartendo dallo stesso concetto, ho creato una scuola fittizia assieme a dieci giovani artisti cinesi e un teorico, raccogliendo disegni delle nuvole da diversi punti di vista, fra cui il tetto panoramico di un grattacielo nel centro della megalopoli. La fase finale del progetto consiste in una pubblicazione che raccoglie il materiale prodotto, con l’idea di dare una possibile forma a ciò che Goethe aveva iniziato, ma spostando radicalmente il tempo, lo spazio e la cultura del suo realizzarsi. Attualmente sono impossibilitato a chiudere la pubblicazione e, sempre sullo stesso progetto, era prevista una mostra presso MAD a Firenze che non so quando potrà essere riprogrammata.

In che modo si è evoluto il tuo stare in casa?

Mentre nelle prime settimane di blocco l’avevo presa diversamente, pensando di poter portare a termine alcune opere che già avevo in mente, successivamente ho capito che al pari di qualsiasi altro lavoratore avrei arrestato la mia produttività. Lavoro su un quadro e me lo faccio durare per tutto il tempo in cui sarò costretto a rimanere in casa, come un esercizio quotidiano. Non c’è più una finalità nel quadro che sto facendo in questo momento, al suo posto c’è una sospensione: ogni giorno dipingo e disegno, poi per due ore suono il violino e il resto del tempo leggo. La routine annulla il tempo scorporandolo in piccole mansioni differenti. Queste “cose” su cui sto lavorando non so se siano lavori, ma sì, risentono della condizione attuale, sia fisica che emotiva. Sono portato maggiormente a riflettere sul come lavorare sulla superficie di un quadro o di un disegno per non sprecare il materiale, sento una necessità di contenimento, o meglio un rapprendersi stesso delle idee, dato dal fatto che, non sapendo quanto questa situazione durerà, non voglio trovarmi completamente privo di materiali.

Tra l’altro in questo periodo, oltre ai fogli e alla tela, in casa ho trovato due piccoli pezzi di legno su cui mi sono messo a dipingere.

Dall’idea di studio come luogo a un’idea di studio inteso come ricerca e riflessione, ci sono delle letture che stai facendo e che in un’altra situazione non avresti avuto il tempo di fare?

Ho la fortuna di potermi dedicare sempre alla lettura, anche in condizioni “normali” sia che si tratti di letteratura che di saggistica. Chiaramente in questo periodo ho maggiore possibilità di stare concentrato su determinati libri, o meglio, ho semplicemente meno possibilità di distrarmene. Ho ripreso in mano dei volumi sulla pittura che avevo già letto, ad esempio di Isabelle Graw The Love of Painting: Genealogy of a Success Medium e Painting Beyond Itself: The Medium in the Post-Medium Condition che sono dei miei punti di riferimento. Ultimamente sto leggendo The Observer Effect: On Contemporary Painting di Barry Schwabsky. Poi La città dalle 100 meraviglie di Filippo De Pisis e di Thierry de Duve Pictorial Nominalism e Kant after Duchamp. Sento la necessità di confrontarmi con una solida letteratura contemporanea sulla pittura e questi libri creano un’ottima bibliografia. Hanno un po’ tutti la stessa tematica, ossia cercano di definire la pittura in ambito post-mediale, quindi di ripensare il medium dopo il concettualismo e che cosa significa dipingere.

In che senso “cosa significa dipingere”?

Sono libri che non tentano una riflessione ontologica sulla pittura in sé ma cercano piuttosto di ridefinire il medium a partire da pratiche di singoli artisti e posizioni storiche. Nessun libro fornisce una risposta esauriente alla domanda “cosa significa dipingere” perché la domanda è comunque mal posta, in quanto non esiste una pittura sola e univoca ma una molteplicità di pratiche che coesistono. Oggi si parla di ritorno alla pittura, come tutti ho dei dubbi sull’espressione perché la pittura c’è sempre stata, ma sono d’accordo se diciamo che è in corso un allentamento dell’ostilità nei confronti della pittura. Quindi, quello che accade in questi testi non è arrivare al senso profondo del termine pittura quanto arrivare a estenderlo in senso plurale e capire quali sono i suoi confini in un momento in cui la pratica pittorica non è più legata alle sole coordinate del quadro ma beninteso neppure le rifiuta.

Ci fai qualche esempio?

Per esempio Schwabsky nel suo libro si domanda se la pittura corrisponda in toto all’arte in generale o se sia piuttosto una forma d’arte fra le altre. La domanda è essenziale perché c’è stato un certo momento, la parabola del Modernismo, per cui la pittura astratta disvelava quella che era la configurazione a priori di ogni tipo d’arte. Da lì si è articolata nel concettuale, nei tardi Cinquanta e durante i Sessanta, fino al rifiuto della pittura come è stato espresso in maniera epocale da Baldessari nella sua opera Cremation Project (1970). Nel concettualismo non è più una questione mediale, non è più una questione dell’usare una determinata tecnica, la pittura in quanto tale, ma diventa un lavoro dell’arte in generale, l’arte in senso esteso. Dopo questo processo per cui la pittura non è più necessaria in quanto tale, nel senso che è destituita da un’arte generale che però lei stessa ha disvelato, c’è stato un ripensamento possibile in quella che diventa una post-medialità della pittura, o come ha detto Glenn O’Brien in conversazione con Albert Oehlen e Christopher Wool “Why are all the conceptual artist painting now? Because it’s a good idea” (Suzanne Hudson, Painting Now, p. 25, 2015, Thames & Hudson, London).

Ci si trova chiaramente a un bivio perché o la pittura è quella cosa che viene definita in quanto tale dalla sua strumentazione (pigmenti disciolti in un legante grasso o magro, stesi su di una superficie solida o di tessuto) o è quella pratica che si riscrive continuamente fino al “nominalismo pittorico”. O forse la pittura è semplicemente impossibile e basta?

Giulio Saverio Rossi, Performance per un albero morto che brucia dentro ad una stanza bianca affumicandone le pareti, 2020, matita, inchiostro e acquerello su carta, 29×21 cm. Courtesy Il Crepaccio Instagram Show curated by Caroline Corbetta

Che sia impossibile è un’opzione contemplata?

Beh sì, c’è sempre questa opzione. Sono sempre fedele a un mio statement che ho scritto ormai diversi anni fa, in cui dichiaro che per me la pittura è l’inattuale. Una categoria che si colloca al di fuori di un quadro storico (l’intempestivo di Nietzsche o il contemporaneo di Agamben). E intendo proprio quello che dicevo prima, dopo che la pittura in quanto tale ha disegnato la sua parabola, fino a dissolversi nell’arte in generale, che tipo di pittura è riemersa oggi?

Per esempio, se secondo de Duve i readymade di Duchamp non appartengono alla categoria della scultura/installazione ma derivano dalla categoria pittorica, cioè da un’evoluzione della pittura, questa diventa allora una cosa nominale, ovvero una categoria che viene “pensata”. Quindi fare un quadro oggi non è mostrare il proprio “stile”, ma presentare un quadro e, al contempo, rappresentare una sintesi dell’idea di pittura. Una cosa che oscilla in sostanza fra la pantomima e l’allegoria.

Ora è più chiaro.

C’è anche un’impossibilità che appartiene al pittore, al suo riconoscimento. Oggi non è possibile riconoscere un pittore come poteva ancora avvenire tutto sommato non troppo tempo fa, dal modo in cui risolveva un determinato dettaglio, un passaggio riconoscibile fra la figura e lo sfondo, l’uso di una vernice finale, le velature dei colori o da come trattava l’iride degli occhi. Piuttosto, a mio avviso, è il suo impianto narrativo che può renderlo riconoscibile anche legando fra di loro opere completamente diverse al primo sguardo (anche perché la pittura non è un’arte da fruire con un primo sguardo).

Avevo scritto un testo su una mia opera, Ho dipinto il paesaggio dietro di me guardandolo riflesso in uno specchio nero davanti a me, in cui affrontavo la tematica in modo simile. L’opera nasceva all’interno di Landina, un progetto di pittura en plein air della pittrice Lorenza Boisi. Quando un’artista come Lorenza elabora a sua volta un contenitore per altri artisti, il contenitore non è uno spazio neutro, ma una condizione profonda che presenta già una serie di sedimentazioni, soprattutto in questo caso in cui si tratta ‒ in maniera quasi ossessiva ‒ di creare coralmente un vastissimo corpus di opere di paesaggio tutte dedicate all’area della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Penso che progetti come questo esprimano meglio di molte parole quello che intendevo prima con la condizione della pittura contemporanea, in bilico fra reenactment, gratuità, fallimento e continuità.

Riflesso in uno specchio nero.

Sì, nella serie che ho sviluppato ho lavorato con un dispositivo ottico usato dai vedutisti nel ‘700 che viene chiamato Black Mirror o specchio di Claude, in quanto simula delle vedute molto simili a quelle dipinte da Claude Lorrain. L’esigenza nasceva proprio dalla mediazione fra me e il mondo, che è presente in molte mie opere. Come per i dipinti satellitari che dicevate prima, anche in questo caso, sebbene realizzati rigorosamente en plein air e durante la breve residenza, ho scelto di frapporre fra me e lo stesso paesaggio questo dispositivo ottico. Un piccolo specchio di opale nera. Aderendo, credo, alla logica di Lorenza, ho pensato di andare ancora più in profondità in quella stessa possibilità. Così che alla fine l’opera non è solo i tre quadri che ho dipinto, quanto l’accettazione di una certa impossibilità della pittura data da questo continuo rovesciamento dello sguardo, per cui, ho dipinto solo paesaggi che ho visto nel loro riflesso: speculari e distorti.

Siamo passati senza volerlo dal parlare di stare in casa a metaragionamenti sulla pittura en plein air. Ritorniamo dentro. Tu prima dicevi che non usavi la casa come studio da parecchi anni. Ci ricordiamo di una tua serie di lavori, dei dittici in cui andavi a dipingere una particolare luce vista dalla tua finestra, e le due tele avevano la stessa forma e dimensione dei vetri della tua finestra. Trovi che ci sia un collegamento tra il dipingere in casa in questo momento e il dipingere per quel particolare lavoro?

Certo, è una serie che porto ancora avanti, si intitola Problemi di definizione linguistica nella pittura in scala 1:1. Ogni pezzo di questa serie si compone di un dittico a olio che replica nella dimensione la parte in vetro delle finestre della casa dove mi trovo in questo momento. Ciò che varia è la fonte luminosa, le condizioni atmosferiche e i pochi elementi che si trovano all’esterno della stessa, come stracci, barattoli vuoti o altro. Ma anche qui, filtrati da un vetro opaco, sono dipinti in modo distorto e per questo non riconoscibili.

La finestra è l’unica altra serie che sia legata alla mia vita privata, e in questo si ricollega al progetto per Il Crepaccio, le mani le vedo come una sorta di autoritratto, ma le finestre non le ho mai pensate come una copia in vivo da realizzare all’interno della casa, perché mi interfacciavo a mia volta con il modo in cui le avevo fotografate. Ho sempre frapposto questo scalino. Noto di avere sempre una situazione tendente al raddoppiamento dell’immagine, ragionare in serie, dipingere la visione ribaltata, ecc. e se sono dentro a una casa penso subito al suo esterno e viceversa. In questo caso sicuramente c’è una relazione molto forte nei confronti del perimetro fisico della mia visione. A differenza del mio lavoro in generale, legato al paesaggio, con una parvenza di astrazione, è interessante che nel momento in cui mi sono ritrovato in casa gli unici lavori che ho fatto sono entrambi basati su di un impianto figurativo rispetto al mio solito. Sicuramente ho subìto una sorta di inversione, di ribaltamento.

Giulio Saverio Rossi, Intermezzo, 2020, olio su lino, 31×21 cm. Courtesy Il Crepaccio Instagram Show curated by Caroline Corbetta

Ci parli di questi lavori che stai facendo?

Riprendono una serie molto vecchia che infatti, ora che ci penso, dipingevo quando ero in casa e stavo facendo il primo anno all’Accademia di Torino. Avevo iniziato a dipingere solo dei dettagli della casa, dettagli che fossero il meno narrativi possibile: non fornivano una scena completa ma solo la piattezza del dettaglio. Non era neanche una visione da natura morta. Erano come delle foto scattate per sbaglio, in maniera casuale. Mi accorgo che in questo periodo mi sto rifocalizzando su questo approccio con dei dettagli.

E lo stai facendo su quelle due tavolette di legno di cui parlavi prima?

Sì, sulle due tavolette. In una mi sono concentrato su un dettaglio del bagno. Quello che vedi in mezzo è il tubo della doccia.

Sembrano due spugne.

Sì, una spugna e una retina.

Però sembra anche un paesaggio.

Effettivamente sembra un paesaggio collinare. Guardate i dettagli. Lo sto affrontando con un approccio diverso. Non so neanche se poi diventerà un mio lavoro che magari metterò in una mostra un giorno, allo stato attuale è un problema che non mi interessa. Si tratta di una riflessione pittorica fine a se stessa. Il legno mi mette a disagio, non è accomodante come il lino. Ha una stratificazione del colore proprio diversa e mantiene tutte le pennellate sulla superficie, sembra che non voglia portare nulla nelle sue fibre ma lasciarsi accumulare tutto sopra.

Sei partito da quello che ti permetteva di fare la pennellata su quel particolare supporto e da lì sei arrivato al soggetto. Quindi il contrario rispetto all’avere un’idea e dipingerla. Qua dipingi e poi capisci cosa ti chiede il materiale.

No, quando ho iniziato a dipingere avevo in mente l’immagine, ma ho come ribaltato il mio approccio rispetto ad altri criteri. Di solito la proporzione tra base e altezza, o anche la dimensione stessa del quadro, ha già una valenza concettuale di qualche tipo, è già parte del lavoro. In questo caso no, ho trovato una superficie dipingibile e la sto dipingendo.

Per quanto riguarda i disegni?

Sui disegni non ho cambiato modalità di lavoro. Niente deviazione per quelli… sto facendo diversi lavori ad acquerello principalmente. Fra questi il primo che ho fatto l’ho mandato a Giorgio Galotti per il suo progetto Pensiero Magico. Si tratta di una geografia vista dall’alto, ho ripreso la modalità di suddividere il paesaggio nei tre colori primari, lasciando emergere le stratificazioni tipiche dell’acquerello. Questo paesaggio è parte di una geografia che sto sognando in modo ricorrente.

Puoi parlarci di questo sogno?

Così sembra un po’ una confessione [ride, N.d.R.]. Ho letto di recente un articolo, diceva che le persone che solitamente sognavano poco, o che sognavano senza poi riuscire a ricordare i sogni, durante questo periodo di quarantena hanno intensificato sia la loro attività onirica sia la loro capacità di ricordarli. Ed effettivamente per me è vero, perché sono molti giorni che faccio dei sogni che definirei vividi, quasi scultorei e dettagliati. Li ricordo molto bene. In particolare, ci sono dei luoghi in cui continuo a tornare, uno spazio espositivo in cui vedo dei quadri non miei, di un pittore non storicamente esistito, dei quadri inventati un po’ strani e non molto convincenti, e poi questo luogo che ho disegnato. Un ibrido tra una zona montana, una collinare e una a ridosso del mare, e al contempo il mare in un certo punto diventa una sorta di fiume, dove è più basso ci sono anche gli squali, ma non fanno nulla. La cosa interessante di questo luogo è che ne ho visto una sorta di mappa, come se avessi un modellino davanti a me da cui posso stabilire il punto in cui accedere al territorio di volta in volta. E questa geografia la sento come solida.

Stupendo.

Nel caso del progetto per Galotti avevo cercato di abbozzare un pezzo di questa geografia che sto sognando. Ci sto lavorando per crearne una mappa più dettagliata.

Essendo il lavoro una cartolina ed essendo il soggetto una geografia, c’è una qualche connessione ribaltata, uno spostamento. È come se il tuo inconscio ti riproponesse una serie di fonti per i tuoi dipinti a cui ora per forza di cose non puoi accedere.

Sì, infatti. Un paesaggio e uno spazio espositivo durante una strana mostra. Anche qui torna il rapporto interno/esterno delle finestre, la privazione del mondo esterno e un modo di ricrearmelo, di ricostruirmelo.

‒ Treti Galaxie

https://www.giuliosaveriorossi.com

Versione integrale dell’articolo pubblicato su Artribune Magazine #55

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati