L’Armenia dell’arte nel conflitto: intervista a Adelina Cüberyanvon Fürstenberg

Mentre il mondo affronta le conseguenze della pandemia, Armenia e Azerbaigian aggiungono alle ferite inflitte dal virus quelle di una guerra che sta travolgendo entrambi i paesi. Cosa fa nel frattempo il mondo dell’arte? Ce lo racconta la curatrice di origine armena Adelina Cüberyanvon Fürstenberg.

“Sto bene fisicamente, ma soffro come tutti gli armeni. Soprattutto coloro che vivono in Armenia e in Artsakh dove stanno subendo questa terribile aggressione etnica. Ma stiamo soffrendo tutti insieme come un corpo unico sia pure in contesti e proporzioni diverse, perché il nostro popolo ha un’anima e una storia molto antica che affonda radici nella storia di 3500 anni fa. La nostra solitudine collettiva di fronte al mondo e allo stesso tempo il nostro essere parte del mondo è abbastanza pesante da gestire…” Comincia così un colloquio con Adelina Cüberyanvon Fürstenberg, un’intervista- testimonianza sulla guerra che sta travolgendo l’Armenia. Perché nonostante una vita e una carriera assolutamente internazionali, nonostante un domicilio svizzero e un lavoro intenso con artisti sparsi ai quattro angoli del pianeta e nonostante la determinazione con cui (lei unica donna in un mondo dell’arte e della critica totalmente maschile) ha disegnato con largo anticipo la figura del curatore, Adelina ha sempre mantenuto salde le sue radici. Quindi non stupisce che alla domanda di analizzare gli effetti di questo conflitto e di questa guerra infinita, riesplosa a fine settembre fra piccola enclave armena di Karabakh costretta a difendersi dalla aggressione e dalla forza militare dell’ Azerbaigian, prima di parlare delle centinaia di morti, e delle tante distruzioni la von Fürstenbergci tenga a dirci che c’è qualcosa di più profondo da chiarire: un legame culturale che fa dell’Armenia un nodo essenziale di quel complesso organismo che chiamiamo Occidente.

Monte Ararat e il monastero di Khor Virap

Inizi questo colloquio parlandoci di sofferenza e solitudine, ci dici che è un momento buio per il tuo popolo, ti senti parte di una solitudine collettiva… mentre un clima tutto diverso invece si respirava nel 2015, quando con il Padiglione da te curato, l’Armenia vinse il Leone d’Oro alla Biennale.

Quella mostra a Venezia era però dedicata agli artisti della diaspora, i nipoti degli armeni sopravvissuti al genocidio che abitavano ovunque nel mondo da Beirut a Los Angeles, da Rio de Janeiro a Firenze. Nel 2015 ancora si pensava di poter essere liberi cittadini del mondo e si indagava la cultura della contemporaneità dove, tra i protagonisti, c’erano proprio le generazioni di immigrati che dimostravano di poter unire la loro storia a quella che li circondava. Il luogo di quel Padiglione poi, l’Isola di San Lazzaro con il suo monastero, era una Wunderkammer di tesori che arrivavano da ogni parte nel pianeta a cui si aggiungeva una raccolta di manoscritti antichi armeni che rendeva quindi San Lazzaro simbolo di una conoscenza capace di raccogliere sia l’universale che il particolare. Chiesi agli artisti di lavorare intorno a questo concetto partendo dalla loro esperienza personale.

E il risultato fu straordinario. Un momento felice di identità riconquistata?

Direi di sì. Lo specchio di un popolo. Per cercare di integrarli nel mondo in cui vivevano padri e nonni sopravvissuti, una volta fuggiti dalla loro terra, non parlavano quasi mai del genocidio.Erano ancora traumatizzati e non volevano trasferire ai loro discendenti un trauma che li avrebbe segnati per sempre. Ma i nipoti invece cercavano di recuperare la loro origine, di allontanare il rimosso e di abbracciare una identità mista, in assimilazione con la cultura dei paesi dove erano nati. Per gli artisti della diaspora questo significava avere una perfetta conoscenza della storia dell’arte e delle avanguardie del XXmo secolo. Le opere di quel padiglione erano ottime perché abbracciavano l’universalità dell’arte e si muovevano fra diverse scuole tecniche e tendenze: video, scrittura, simboli e concetti ….Questo era il lavoro degli artisti della diaspora, in Armenia invece dominava ancora l’influenza delle avanguardie russe e della cultura post-sovietica.

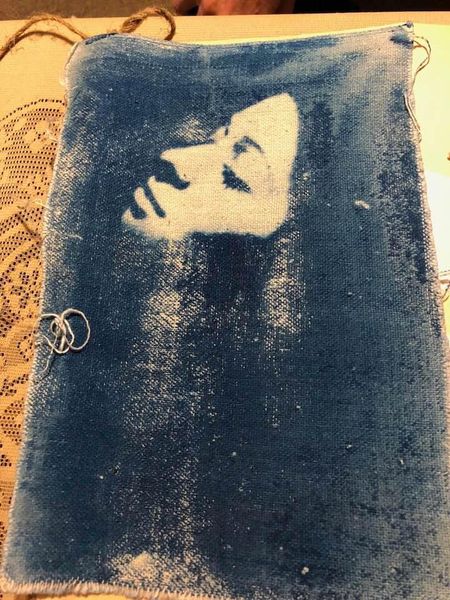

Adelina Cüberyan von Fürstenberg

Hai parlato di rimosso, in effetti il genocidio è come assente dall’arte di questi artisti…

È un trauma assimilato, lavora nel profondo, li ha comunque resi fragili ed è una fragilità che traspare nelle opere di grandi artisti come Yervant Gianikiano Anna Boghiguian. Del resto ancora oggi il genocidio armeno non è stato riconosciuto da tutti e soffre di un colpevole negazionismo. Questo ci ha reso più fragili. Io stessa solo nel 2015 sono arrivata a fare una mostra con artisti armeni, mentre per un curatore italiano o giapponese è normale lavorare con i suoi concittadini. Per me invece non era ovvio e soprattutto non è stato facile costruire un progetto che fosse giusto equilibrato e non nazionalistico sia pure lasciando intuire questo incommensurabile trauma che tutti noi avevamo alle spalle

Questo disagio nasce dal sentirsi in fondo senza radici?

Assolutamente no! Gli armeni hanno radici fortissime che affondano in epoche lontanissime, prima ancora dei greci e dei romani. Radici così forti e strutturate che non hanno bisogno di essere mostrate epidermicamente, sono presenti in ogni nostro comportamento culturale. Se non fossi stata armena non avrei potuto fare il lavoro che ho fatto. Essere cittadini del mondo è tipico dell’antica cultura armena, un popolo che pur avendo una nazione e un territorio, era di fatto un popolo di mercanti, viaggiatori, gente che nell’ VIII secolo portava pietre e rocce dall’Armenia fino in Cina per scambiarle con sete e altre merci preziose.Ma i grandi mercanti che vanno alla ricerca di altre terre, creano connessione tra le culture, scoprono altri mondi, intrecciano relazioni, sono seminali.

Gli stessi intrecci che hanno comunque caratterizzato le tue molte operazioni di arte internazionale, tanto che nel 2017 hai curato la prima triennale in Armenia portando lì artisti occidentali.

Dopo Venezia ho avuto la fortuna di avere una grande visibilità grazie al Leone d’oro e ho pensato che fosse arrivato il momento di condurre gli artisti in Armenia perché conoscessero da vicino il paese, il paesaggio, la storia, la preistoria, il cibo, le antiche chiese…La ricchezza del posto. Anche il Karabakh è terra armena, un’enclave chiusa rimasta indipendente per secoli anche quando il resto dell’Armenia è stata conquistato dagli Ottomani e dalla Persia. È negli antichi monasteri del Karabakh che sono conservati alcuni dei manoscritti più preziosi.

E ora sono in pericolo?

La parola pericolo non è sufficiente. La cosa che mi spaventa e trovo allucinante, è che in questo mondo preoccupato del Covid, non ci sia spazio per capire i rischi che stiamo correndo. Gli occidentali evidentemente non conoscono abbastanza la storia, non ricordano, per esempio, le crociate. L’Armenia non è un pezzo di terra nel nulla, durante le crociate la Cilicia, detta piccola Armenia, era un regno dove i crociati si fermavano per avere aiuti e supporti. Lì si incontravano francesi e veneziani, avvenivano scambi culturali, matrimoni. In quel reame nacque una cultura mista fatta di bizantini, latini, ebrei, mongoli e arabi e questa cultura fu l’humus dello sviluppo della cultura occidentale che arriva fino al Rinascimento. Mi spaventa questa ignoranza, il non capire quanto siamo interconnessi, non rendersi conto che gli armeni sono cristiani e che lo sono diventati nel 301, prima dell’editto di Costantino (313) per liberarsi e distinguersi dalla cultura zoroastriana dei persiani che cercavano di soffocarli. La religione fu per gli armeni un mezzo per mantenere una propria identità ma questo essere cristiani dimostra, sia pure in maniera molto ampia, quanto forte sia il legame con l’occidente.

Quindi vedi nell’attacco all’Armenia un attacco all’occidente di cui l’occidente non si rende conto?

Direi che questo attacco in realtà è un attacco economico, che può avere come effetto un rafforzamento dell’influenza della Turchia e un indebolimento dell’Europa. In mezzo a questi enormi interessi in mano a feroci dittatori, c’è un paese democratico di soli tre milioni di abitanti che si difende moltissimo, non perché abbia un arsenale super tecnologicoo particolare vocazione militare, ma perché ha una resilienza enorme e soprattutto si batte per difendere la vita della sua gente, la sua terra, le case e non l’economia.

Cosa stanno facendo artisti e intellettuali armeni della diaspora?

Raccolgono denaro, regalano e vendono opere per la causa, si danno molto da fare, come tutti. Ci vogliono soldi, la guerra costa. “L’argent c’est le nerf de la guerre” dicono i francesi.

Se tu dovessi di nuovo curare il padiglione armeno come lo faresti oggi?

Oggi non lo farei perché ci sono altre preoccupazioni. Non è la priorità, ma un domani prossimo proporrei un lavoro che parli di problematiche universali come i diritti umani o il rispetto per l’ambiente e dell’ecosistema. Quelle cose che ogni guerra calpesta e che ci dimostrano quanto sia importante ritornare ai quei valori scritti negli articoli dell’Onu. Credo fortemente che l’arte e la cultura possano avere un ruolo positivo nel cambiamento del comportamento umano. Comunque, una volta che tutto questo sarà finito, continuerò a lavorare per l’Armenia e lo stesso faranno molti armeni sparsi nel mondo. Stiamo dimostrando una volta per tutte, che siamo un popolo che sa che cosa significa resilienza, e difendendosi per arrivare alla giusta vittoria, sa come conservare la speranza.

–Alessandra Mammì

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati