Oui, je suis Pino Boresta

Dal lungo soggiorno londinese ai lavori come cameriere fino all’incontro giovanile con un esponente della Nuova Scuola Romana. L’artista Pino Boresta ripercorre i suoi esordi, ricordando l’importanza di essere consapevoli della propria identità.

“Compatisco i pittori dalla maniera precisa, decisa, condannati al lavoro uniforme secondo dati conosciuti, poiché è loro preclusa l’evoluzione. Privati delle gioie che danno le scoperte, ristretti nel loro guscio, o nelle loro guaine di prudenza, congegni meccanici dalle riproduzioni identiche, immaginazioni e mani servili, chiusi a ogni sforzo, condannati a seguire la sterilità delle belle maniere facili, seguite instancabilmente senza avanzamento, né regresso, nati morti, impigliati nel loro vischio”.

James Ensor

Questa la testimonianza di un artista a me caro, che ha sicuramente influenzato il mio percorso artistico, saltata fuori sfogliando una delle mie agende mentre ero alla ricerca di alcuni vecchi appunti sui tovaglioli. I Tovaglioli sono una serie di opere a cui sono molto legato e hanno una storia e un significato per me speciale. Ci eravamo lasciati con la promessa che avrei raccontato qualcosa di più su questi miei singolari lavori, e io mantengo sempre le promesse. Pertanto, approfittando anche del fatto che, a causa della pandemia, siamo stati costretti a rinviare la mostra Boresta a servizio del ciclo Il boresta che non ti aspetti a cura di Raffaele Gavarro alla Galleria Micro di Paola Valori, ho deciso di farlo oggi.

PINO BORESTA DA GIOVANE

Quando partii per imparare l’inglese avevo già fatto occasionalmente, per diversi anni, il cameriere a Roma in molti hotel, alberghi e ristoranti. Ma arrivato a Londra nel 1986 il primo lavoro che trovai, non conoscendo ancora la lingua, fu quello di coffee boy nel prestigioso “Les Ambassadeurs Club”, dove si vendevano bottiglie di vino rosso che costavano anche mille sterline. Poi grazie a un maître italiano che conobbi, trovai lavoro come cameriere al “Naval and Military Club”. Per un breve periodo (circa un paio di mesi) fui assunto, sempre come cameriere di sala, anche al “The Arts Club”, dove mi ero illuso che presto avrebbero scoperto quale grande artista io fossi. Molti altri furono i posti in cui lavorai, persino come wine waiter, nonostante sia astemio. Era un bel ristorante a Covent Garden, ma a causa della spiata di una mia collega australiana, scoprirono la mia totale ignoranza sui vini, e mi licenziarono su due piedi. Mi dispiacque non poco, visto che lì si guadagnava bene, e le mance, che nell’usanza anglosassone sono quasi obbligatorie, erano generose. Per solo tre giorni ho servito anche in un famosissimo ristorante di pesce di cui non rammento il nome. Non so se esiste ancora, ma era frequentato da molti personaggi famosi, e ricordo che ebbi il piacere di servire la stupenda Catherine Deneuve. Volevo dirle “Oui, je suis Pino Borestà”, ma poi ho evitato. Già allora albergava in me la mia naturale indole da performer. Uno degli ultimi posti in cui ho lavorato è quello dove mi si vede in foto vestito da cameriere: “The Waldorf Hotel”. Ricordo che dovevo svegliarmi prestissimo perché la mattina mi occupavo anche del room service.

Pino Boresta, Ritratti

I TOVAGLIOLI DI PINO BORESTA

Le opere della serie dei tovaglioli nascono durante il mio secondo soggiorno nella capitale britannica. Questi lavori sono realizzati su veri tovaglioli di cotone che rubavo dai posti dove lavoravo. Essendo squattrinato e avendo continuamente necessità di supporti su cui dipingere i miei quadri, non potevo fare diversamente. Per disegnare usavo i cartoncini delle scatole dei corn flakes con i quali facevo colazione la mattina, mentre gli schizzi più veloci li eseguivo sul retro dei fogli dove era scritto il menu del giorno che portavo via con me. Anche per comprare i colori i soldi erano pochi e, volendo evitare la spesa proletaria, i tovaglioli risultavano perfetti, in quanto lo sfondo era già dato dalla tinta di questi, e io dovevo solo fare il mio disegno con un carboncino morbido e poi pizzicare qua e là un po’ di colore nello stile alla Filippo de Pisis, anche se in realtà i miei dipinti avevano un tratto più vicino a quello di artisti come Franz Marc, Ernst Ludwig Kirchner, Edvard Munch. Inoltre, il bianco immacolato e costoso delle tele mi bloccava, mentre un supporto povero e di risulta, spesso arricchito da puliture di colore per l’uso che ne facevo, mi dava quella libertà d’azione che avevo sempre cercato. Non avevo paura di sbagliare perché pensavo: “Se sbaglio chi se ne frega, domani ne prendo un altro e ricomincio”, ma ciò, in realtà, non accadeva mai, in quanto mi accorsi ben presto che la forza di quei lavori stava proprio nella velocità in cui venivano realizzati, agendo di getto, senza ripensamenti, quasi in una sorta di catarsi, e incurante del fatto che venissero belli o brutti.

L’ARTE SECONDO BORESTA

È con questi lavori che mi sono completamente affrancato dal classico gesto pittorico smettendo di ricercare la perfezione delle forme e del colore, lasciando spazio all’istinto, anzi all’intuizione bergsoniana che prendeva vita con segni rapidi, immediati, senza preoccuparmi di inutili tecnicismi. Avevo chiaramente imparato tutto questo dai grandi pittori del passato, che ho più volte citato, e dei quali mi sono voracemente nutrito studiandoli fino allo sfinimento, perché è dal loro lavoro che ero magneticamente attratto come un orso con il miele, ma poi il tutto è uscito fuori naturalmente, senza forzature o sofferti intellettualismi.

I soggetti che disegnavo erano spesso autoritratti, facce di bambini del Terzo Mondo o immagini prese da riviste qua e là, ma non solo. Erano foto che catturavano la mia attenzione e colpivano la mia sensibilità. All’epoca ero un po’ pazzo (forse lo sono tutt’ora) e avevo preso l’abitudine di macchiarli sul retro con il mio sperma. Una sorta d’autentica in aggiunta alla firma, e vi incollavo pure una ciocca dei miei, già pochi, capelli. In quel periodo non mi domandavo cosa significasse essere artisti, e probabilmente nemmeno mi importava, avvertivo soltanto l’urgenza del fare che premeva per uscire. Mi sentivo però in ritardo su qualcosa e verso qualcosa, e per questo dovevo informarmi, leggere, studiare il più possibile tutto ciò che concerneva l’arte passata, presente e futura. Ma qualcosa era già lì che spingeva e aveva necessità d’uscire, io imparai a non frenare quella primitiva forza creativa, e fu così che vomitai su quei tovaglioli: la mia pietà, le mie preoccupazioni, le mie ansie, le mie paure, le mie gioie, le mie nostalgie, i miei ricordi, i miei desideri, le mie angosce. E a coloro che sostenevano che molte mie opere risultavano inquietanti, rispondevo che era esattamente quello che volevo. Volevo causare un sussulto nell’anima di coloro che le guardavano, perché l’arte dovrebbe sempre inquietare, specialmente quando questo è necessario. Volevo mostrare agli altri quello che avevo dentro, volevo che gli altri vedessero quello che io vedevo, e volevo che gli altri capissero i miei sogni, il mio dolore, quello che provavo e percepivo. Volevo svuotarmi e riempire loro.

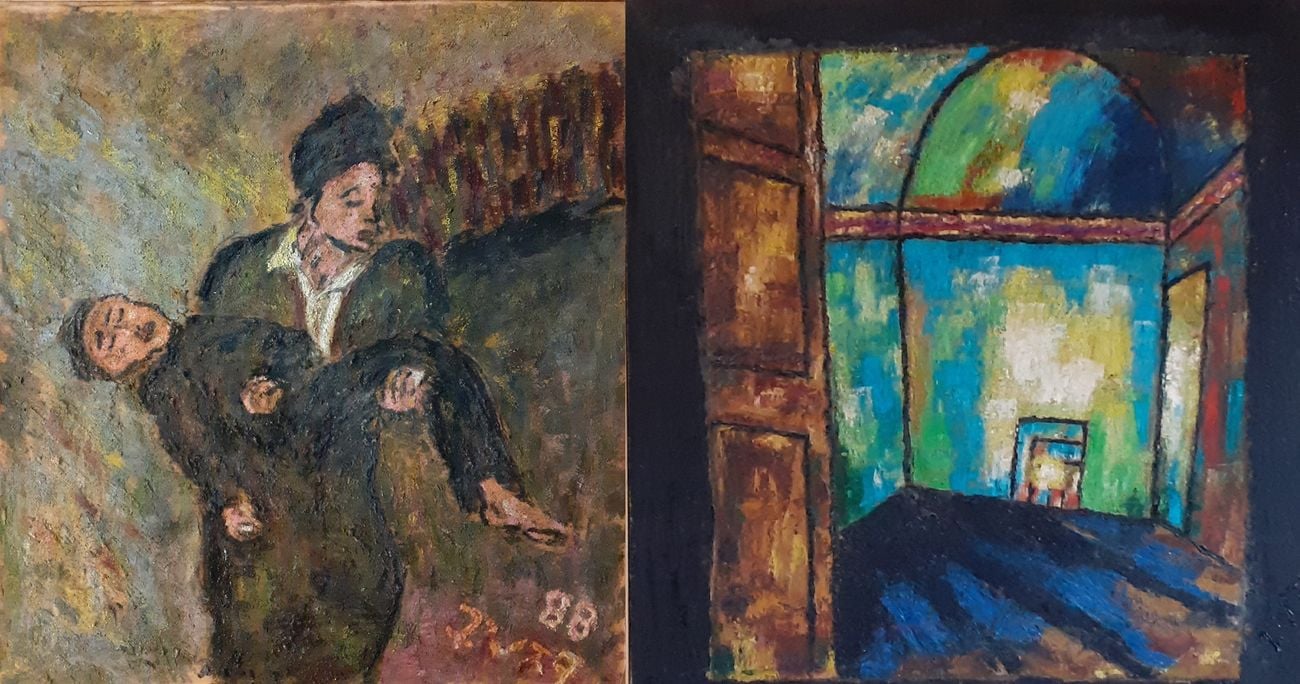

Pino Boresta, Pietà araba+Interno

BORESTA E BRUNO CECCOBELLI

Un simpatico episodio mi accadde tornato dal mio secondo e lungo soggiorno londinese. Avevo da poco terminato la mia prima personale nell’aula consiliare di Cerveteri (marzo 1988), quando su una rivista non di settore lessi un lungo articolo che parlava degli artisti della Nuova Scuola Romana. Erano i sei artisti di via degli Ausoni: Bruno Ceccobelli, Gianni Dessì, Giuseppe Gallo, Nunzio, Pizzi Cannella, Marco Tirelli. Dopo l’Arte Povera e la Transavanguardia, venivano considerati la nuova realtà protagonista dell’arte contemporanea italiana. Un “gruppo-non gruppo” di artisti che stava facendo parlare molto di sé. In questo articolo venivano inaspettatamente riportati pure i numeri di telefono e gli indirizzi dei loro studi. Io, che all’epoca cercavo avidamente un pertugio per infilarmi in questo sfavillante mondo dell’arte, rimasi particolarmente attratto dall’intervista di Bruno Ceccobelli nella quale sosteneva di incontrare spesso giovani artisti, alcuni dei quali arruolava come assistenti. Io, che da sempre sono vittima del mio carattere, che senza mezze misure scivola dall’estroverso all’introverso e viceversa, pregai la mia fidanzata, divenuta poi mia moglie, di telefonare a Ceccobelli per fissare un appuntamento. Non volevo assolutamente perdere l’opportunità d’incontrare di persona un artista così famoso, un vero maestro di cui apprezzavo il lavoro e che mostrava una sana curiosità nei confronti dei suoi colleghi più giovani. Bruno, leggermente irritato dal fatto che non fosse stato il diretto interessato a chiamarlo, decise ugualmente di darmi un appuntamento al suo studio.

Il giorno dell’appuntamento preparai uno scatolone con dentro una decina di tovaglioli di quelli che avevo già intelati, caricai il tutto in macchina, e andai a Roma entusiasta. Allora vivevo ancora a casa di mia madre vicino a Cerveteri, mentre il suo studio si trovava a San Lorenzo, dove avevano i loro atelier anche tutti gli altri, e per questo venivano chiamati gli artisti della “Scuola di San Lorenzo”. Il suo atelier si trovava in uno degli spazi dell’ex pastificio romano che in seguito divenne anche lo studio dell’artista turca Sukran Moral. Appena arrivai mi accolse uno dei suoi aiutanti, all’epoca erano diversi. Quando entrai Bruno stava leggendo e commentando con altri suoi aiutanti alcune affermazioni concernenti il suo lavoro, uscite in un articolo di Flash Art. Asserzioni delle quali non era rimasto per niente contento. Quando si accorse di me, mi salutò e mi chiese immediatamente che tipo di lavori facessi. Io senza girarci troppo intorno gli dissi che avevo con me dei quadri da mostrargli che avevo lasciato in macchina. Una leggera espressione di sorpresa si dipinse sulla sua faccia, ma mi esortò comunque ad andare a prenderli. Io, lesto, lesto, andai e tornai in un baleno e, muovendomi goffamente con questo grosso scatolone, entrai nuovamente nello studio dove questa volta lo trovai comodamente seduto. Mentre tiravo fuori le opere una alla volta, lui le esaminava e io gli raccontavo in breve la storia e la genesi di questo tipo di lavori. Ricordo che si soffermò a lungo su un tovagliolo non particolarmente accattivante: capii solo molto tempo dopo che questa sua curiosità era dettata dal suo forte interesse per le religioni e i misticismi. Questo lavoro era composto da due figure notturne accovacciate, forse, durante un rito tribale. Bruno me ne chiese immediatamente conto domandandomi cosa rappresentasse esattamente. Io gli spiegai che erano due indigeni africani di questa tribù quasi sconosciuta chiamata Nuba nel centro dell’Africa e stavano mettendo in atto una qualche liturgia o rito notturno.

Ceccobelli non mi arruolò come suo aiutante, anche perché forse erano già troppi, e non mi dette grossi consigli se non uno particolarmente curioso, che si infilò nella mia mente come un koan. Il suo suggerimento era quello di trovarmi un nome d’arte perché secondo lui uno con il mio cognome non avrebbe mai potuto avere successo. Chiaramente non seguii il suo consiglio, ma scoprii che era un suggerimento che dava spesso agli artisti giovani che incontrava, in quanto disse la stessa cosa anche a un mio amico che lo andò a trovare dopo di me. Ma se per il cognome del mio amico, che si chiamava Buffa, potevo comprenderne la ragione, su “Boresta” non ne capivo oggettivamente il motivo, se non che l’assonanza con foresta potesse risultare all’orecchio di qualcuno troppo selvaggia? Aggressiva? Inesplorata, inesplorabile? Non avrei poi mai rinunciato a quel cognome per il quale aveva tanto lottato mia madre, essendo il frutto del riconoscimento della paternità da parte di mio padre quando avevo già 13 anni. Dopo quella volta per lunghissimo tempo non incontrai più Bruno Ceccobelli di persona, mi capitò di rivederlo qualche anno fa durante un vernissage alla Fondazione Pastificio Cerere, che oggi occupa lo spazio che una volta era il suo studio. Avrei voluto avvicinarmi e dirgli “Je suis Boresta, tu te rappelles de moi?”, ma poi non lo feci.

‒ Pino Boresta

1 / 13

1 / 13

2 / 13

2 / 13

3 / 13

3 / 13

4 / 13

4 / 13

5 / 13

5 / 13

6 / 13

6 / 13

7 / 13

7 / 13

8 / 13

8 / 13

9 / 13

9 / 13

10 / 13

10 / 13

11 / 13

11 / 13

12 / 13

12 / 13

13 / 13

13 / 13

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati