Al limite c’è l’arte. Indagare i confini con la Border Art

Un breve sguardo alle origini e agli sviluppi della Border Art può aiutarci a capire che i confini territoriali sono prima di tutto mentali.

Viviamo circondati da confini nazionali sempre più simili a teatri sovraffollati, i cui spettacoli consistono in continue negoziazioni e controverse dinamiche a carattere identitario, biologico, culturale, sessuale e sociale. Di fronte a questa trama intricata, l’arte contemporanea può costituire un forte antidoto alla narrativa delle frontiere propria dei media e del discorso politico. A fare da contravveleno alla nostra distorta percezione dei confini può intervenire, in particolar modo, la Border Art, un genere artistico nato negli Anni Settanta tra San Diego e Tijuana e oramai consolidato a livello globale. Vale la pena rintracciarne origini e sviluppi per acquisire inediti punti di vista sui confini del mondo e sul mondo dei confini.

IL CONFINE USA / MESSICO: UNA FERITA APERTA

Sulla carta geografica il celebre US/Mexico border appare come una semplice linea che parte dalle sponde dell’Oceano Atlantico, serpeggia per più di tremila chilometri tra deserti e canyon e si immerge nelle acque del Pacifico. Chi vive a cavallo di questa linea, tuttavia, è solito attribuirle un significato decisamente più profondo. La scrittrice Gloria Anzaldúa, per esempio, la visualizzava come una “ferita aperta” dove il (cosiddetto) terzo mondo stride contro il primo e sanguina. Nel salto di scala dalla carta geografica alla coscienza dei suoi abitanti, la linea va dunque riempiendosi di nodi, fino ad assumere le sembianze del filo spinato dipinto dall’artista Malaquias Montoya per sostenere con la sua arte la Rivoluzione Chicana per i diritti civili dei messicani statunitensi. È nel filo spinato infatti che i corpi dei migranti rimangono incastrati e scrivono con il sangue il proprio nome negato: undocumented, ovvero “immigrato senza documenti”. Questa emorragia ‒ continua Anzaldúa ‒ lascia scorrere il sangue vitale di due culture che, mescolandosi, danno origine a una cultura “altra”, una cultura ibrida: una border culture.

Richard Alexander Lou, The Border Door, 1986, porta in legno e chiavi (San Diego Tijuana). Courtesy l’artista

IL CONFINE COME PONTE ARTISTICO: IL BAW/TAF

Affonda le radici nella border culture rivendicata dai chicanos (messicani statunitensi) anche l’esperienza del Border Art Workshop/Tallér de Arte Fronterizo (BAW/TAF). Nel 1984, il gruppo di artisti utilizzò per la prima volta il termine “Border Art” per riferirsi alla propria espressione artistica. Il nome bilingue del gruppo e la provenienza multiculturale dei sette membri fondatori (Isaac Artenstein, David Avalos, Sara Jo Berman, Jude Eberhardt, Guillermo Gómez-Peña, Victor Ochoa e Michael Schnorr) rappresentano solo alcuni dei confini che il gruppo avrebbe scavalcato con la sua arte. La loro “border opera” consisteva infatti in un’attiva e attivista ricerca artistico-visuale attorno alle dinamiche frontaliere delle border region del sud-ovest statunitense.

Nonostante il BAW/TAF chiedesse al suo pubblico di immaginare un mondo senza confini, la linea di confine tra San Diego e Tijuana, ai tempi priva di muri, fungeva contemporaneamente da sito, soggetto e oggetto delle loro opere. Emblematica risulta in questo senso la porta che Richard Alexander Lou installò nel 1986 esattamente sulla linea di confine tra San Diego e Tijuana (da settembre esposta nella mostra Borderlines alla Gallery of Contemporary Art di Celje, in Slovenia). Le chiavi affisse sul lato sud della porta ne consentivano l’apertura solamente verso gli Stati Uniti e suggerivano così non soltanto la direzione principale seguita dai migranti provenienti dal sud, ma anche la loro motivazione. Come la geopolitica, quest’opera ci insegna che la ricerca di prospettive future e di una vita migliore seguono spesso una direzione sud-nord, come accade nei nostri fluidi confini mediterranei.

Valeska Soares, Picturing Paradise, 2000, alluminio e specchi (Friendship Park, San Diego Plaja de Tijuana, Tijuana). Courtesy l’artista & Insite05

Parlare di confini, quindi, significa anche parlare di direzioni e, in quest’ottica, occorre guardare anche dove il BAW/TAF indirizzò lo stesso genere artistico. Presto infatti la Border Art sconfinò altrove, sia geograficamente, lontano dal confine e dalle terre che attraversa, sia contestualmente, in spazi espositivi istituzionali, come musei e gallerie. Ne è prova l’installazione, di un anno successiva alla caduta del Muro di Berlino, alla sezione Aperto della Biennale di Venezia. Imperniata su una riflessione post-coloniale, l’opera Colón Colonizado – Tutto è Mio – ¿De Quién? ricreava le fattezze del terreno e del paesaggio frontaliero con un’attenzione verso lo spazio che ricorda i non-site smithsoninani. Il 1990 contrassegnò dunque sia la proclamazione del gruppo e della Border Art a livello internazionale, sia la sua rottura ufficiale. L’approdo a istituzioni culturali di tale importanza rappresentò difatti solo la goccia che fece traboccare un vaso oramai pieno di dissidi interni al gruppo. Già nel 1988 le uniche due artiste donne del gruppo, lamentando la minoranza di componenti femminili nel BAW/TAF, si dissociarono per formarne uno a prevalenza femminile, Las Comadres. Allo stesso modo, avviandosi a una solida carriera da border artist, Guillermo Gómez-Peña lamentò il fatto che, anziché portare i margini al centro, il genere stava portando il centro ai margini e decise di abbandonare ufficialmente l’utopistico progetto del BAW/TAF, che proseguì singhiozzante grazie ai pochi membri rimasti.

Andrea Masala, Il muro di confine tra la Plaja de Tijuana e il Friendship Park di San Diego, 2018, fotografia

INSITE: TRA MURI E GLOBALIZZAZIONE

Effettivamente, il centro ai margini arrivò grazie al festival inSite, che, per cinque edizioni, dal 1992 al 2005, convogliò artisti e artiste da tutto il mondo per una serie di interventi site specific, non necessariamente focalizzati sul border, tra San Diego e Tijuana. Sulla ferita tra i due Paesi, nel 1992, si era però iniziata a formare una crosta fittizia ‒ un muro ‒ che, anziché guarire la ferita, inevitabilmente finì per stimolare in molti/e artisti/e una riflessione sul tema.

Valeska Soares, per esempio, regalò l’illusione momentanea che il muro fosse scomparso, attaccandovi degli specchi su cui si potevano leggere degli estratti de Le Città Invisibili di Italo Calvino. Più iconico rimane invece il passaggio transfrontaliero più veloce del mondo, compiuto da uno stuntman ingaggiato dall’artista Javier Téllez. Per l’edizione 2005 di InSite, lo stuntman volò dal Messico verso gli Stati Uniti attraverso un cannone umano da circo.

Malaquias Montoya, Undocumented, 1981, serigrafia. Washington D.C., Smithsonian American Art Museum. Courtesy l’artista

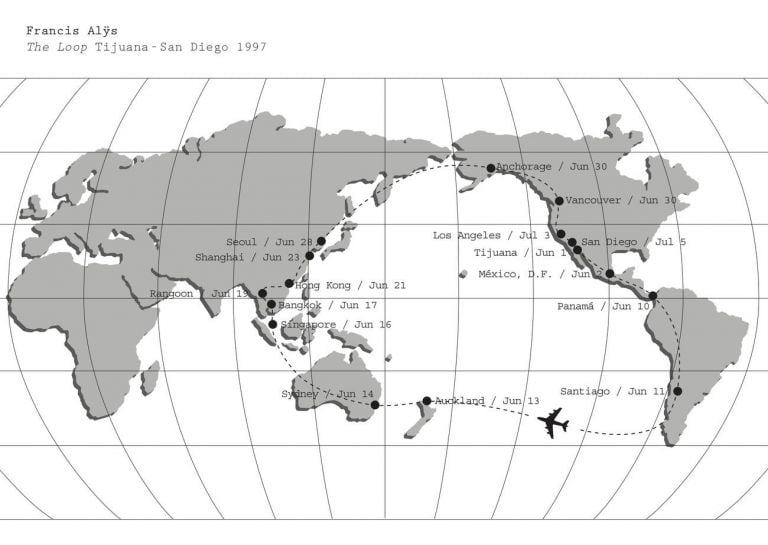

L’artista belga Francis Alÿs invece superò il confine con l’opera The Loop, ricordandoci che un confine non è solo la sanguinante ferita tra due nazioni, l’illusione di un muro, di un filo spinato o solamente un ostacolo alle migrazioni. Il confine è anche un fenomeno globale, presente nella vita di tutti noi, a prescindere da quanto le nostre vite scorrano vicine a un limite territoriale. Il passaporto che teniamo in tasca, la nostra impronta digitale, il biglietto che esibiamo in aeroporto non rappresentano che alcuni dei modi in cui il border quotidianamente si manifesta nel nostro mondo globalizzato e interconnesso. Per dimostrarlo, Alÿs entrò in USA senza mai attraversare effettivamente il muro. Partì in aereo da Tijuana verso il Cile, proseguì verso l’Australia, l’Asia, il Nord America, per giungere infine a San Diego. Il risultato? Un’altra linea che serpeggia su una mappa, ma stavolta una linea che pare cucire una ferita e non crearla, una linea che rendiconta l’itinerario di un viaggio e non il tracciato di una divisione: una linea che collega, anziché separare.

‒ Andrea Masala

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati