Massimiliano Gioni racconta l’ultima mostra di Okwui Enwezor

Chiude questo weekend l'ultima mostra ideata dal compianto curatore Okwui Enwezor. Ne abbiamo parlato con Massimiliano Gioni, direttore artistico del New Museum che l’ha commissionata. Un'intervista fiume, per discutere della mostra e di tanti altri temi, da Donald Trump al razzismo.

Ci sono mostre che nascono in diretta risposta alle trasformazioni sociali e altre che, pur nella loro profonda attualità, si prendono il tempo di approfondire, digerire e restituire la complessità del reale. Grief and Grievance, in corso al New Museum di New York, appartiene decisamente a questa seconda categoria.

LA MOSTRA CONCEPITA DA OKWUI ENWEZOR

La mostra, originariamente concepita dal critico e curatore Okwui Enwezor, scomparso nel marzo 2019 durante i lavori di preparazione, era stata programmata per il 2020. Enwezor aveva infatti espresso il desiderio che aprisse a ridosso delle elezioni presidenziali, in risposta alla crisi di democrazia che stava attraversando la società americana. La pandemia l’aveva poi ritardata ma, nel frattempo, l’ondata di proteste scatenata dall’uccisione di George Floyd (l’ennesima di un cittadino nero da parte della polizia americana) l’ha resa ancora più attuale.

Presentata con il supporto curatoriale degli advisor Naomi Beckwith, Massimiliano Gioni, Glenn Ligon e Mark Nash, Grief and Grievance raccoglie il lavoro di trentasette artisti di diverse generazioni per esplorare i concetti di lutto, commemorazione e perdita in risposta alla violenza razzista che attraversa la società americana.

Kerry James Marshall, Untitled (policeman), 2015. Museum of Modern Art © Kerry James Marshall. Courtesy the artist & Jack Shainman Gallery, New York

L’INTERVISTA A MASSIMILIANO GIONI

A pochi giorni dalla chiusura di questa importante mostra, abbiamo intervistato il direttore artistico del New Museum, Massimiliano Gioni, per farci raccontare il percorso di Grief and Grievance e per discutere di rappresentazione culturale nei musei.

Puoi raccontarci come è nata l’idea della mostra? L’iniziativa è partita dal museo o da Enwezor?

La mostra è stata concepita da Okwui Enwezor su invito del New Museum. Anche se non sarebbe corretto dire che fossi un amico di Okwui, lo conoscevo già dalla fine degli Anni Novanta perché all’epoca scriveva per Flash Art, di cui ero redattore, e perché una delle sue prime mostre internazionali, Mirror’s Edge, era stata presentata al Castello di Rivoli nel 2000. Okwui era anche molto amico di Francesco Bonami, che aveva portato The Short Century, la sua mostra leggendaria sui movimenti di decolonizzazione in Africa, al Museo di Arte Contemporanea di Chicago. Avevo visto The Short Century a Berlino, a Chicago e a New York: era stata davvero una rivelazione per moltissime persone, me incluso. Tra il 2008 e il 2015, per un curioso scherzo del destino, Okwui e io ci saremmo ritrovati a lavorare per le stesse grandi mostre: lui aveva curato la Biennale di Gwangju nel 2008 e io l’avrei seguito nel 2010 – e l’avevo invitato a essere parte della giuria della mia edizione – e poi io avrei curato la Biennale di Venezia nel 2013 e lui nel 2015. Così, per quattro o cinque anni ci saremmo ritrovati a parlare spesso delle istituzioni per le quali lavoravamo, rassicurandoci a vicenda e scambiandoci suggerimenti e indicazioni. E ci eravamo ritrovati anche a partecipare a molte conversazioni e seminari nel corso degli anni: per me Okwui era sempre stata una figura centrale nel dibattito degli ultimi vent’anni. L’avrò intervistato quattro o cinque volte per diverse riviste e pubblicazioni.

Ci sono state altre occasioni di incontro con Enwezor?

Tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 – quando stava lasciando la Haus der Kunst – l’avevo invitato a contribuire a due cataloghi di mostre del New Museum: la personale di John Akomfrah e la grande retrospettiva di Nari Ward, due artisti con i quali Enwezor aveva intrattenuto un lungo dialogo a partire dagli Anni Novanta e che aveva incluso nella sua fondamentale edizione della Documenta nel 2002. Okwui era riuscito a scrivere il suo saggio su Akomfrah, ma purtroppo non a concludere quello su Nari Ward per motivi di salute e per i continui ricoveri in ospedale. A quel punto gli avevo proposto di registrare una serie di conversazioni che avremmo presentato nel libro sotto forma di intervista. Proprio nel corso di quelle conversazioni – che erano una specie di breve autobiografia intellettuale, oltre a una riflessione sull’opera di Ward – Okwui mi aveva parlato di una serie di conferenze alle quali stava pensando, che avrebbe dovuto presentare a Harvard, intitolate appunto Grief and Grievance: Art and Mourning in America. Ciascuna conferenza sarebbe partita da un’opera di un artista americano. Non appena mi ha parlato di queste conferenze, gli ho chiesto se fosse interessato a trasformare queste idee in una mostra, un invito che Okwui ha subito raccolto con l’entusiasmo che gli era tipico.

Garrett Bradley, Alone, 2017, still da film, 13′ © Garrett Bradley. Courtesy the artist

LA MOSTRA DI ENWEZOR AL NEW MUSEUM

Enwezor è scomparso durante la preparazione della mostra ma siete comunque riusciti a portarla avanti e a realizzare il suo progetto. Come è stato strutturato il lavoro?

Sembra incredibile pensarlo oggi, dopo tutti i riconoscimenti che hanno fatto seguito alla sua scomparsa, ma da dieci anni Okwui non curava una mostra a New York. E così si è messo subito al lavoro. Visto che stava combattendo contro il cancro, il team al New Museum si è ritrovato ad assisterlo più di quanto avremmo fatto in altri casi con un curatore esterno. Parlavamo frequentemente io e lui e mi mandava elenchi di artisti e opere che poi traducevamo in liste di immagini che gli rimandavamo via email. Insomma, abbiamo avuto modo di parlare della mostra molte volte nell’autunno del 2018 e di raccogliere molti materiali per lui. Tra l’autunno del 2018 e il gennaio del 2019, Okwui aveva anche compilato la sinossi per il catalogo e scelto i collaboratori e intorno a fine gennaio mi aveva detto che voleva coinvolgere l’artista Glenn Ligon – con il quale aveva collaborato in molte mostre a partire dagli Anni Novanta – nel ruolo di interlocutore e advisor. Purtroppo, quando mi aveva dato questa notizia, ci era già sembrato chiaro che stesse cercando di garantire un futuro alla mostra, qualora la sua salute fosse peggiorata. Tra gennaio e marzo 2019, Enwezor aveva continuato a lavorare alla mostra, parlando con molti degli artisti invitati, scegliendo opere e discutendo con me anche il design e l’allestimento della mostra. Ci siamo parlati l’ultima volta il 1° marzo 2019, facendo ancora progetti, e tristemente il 15 marzo Okwui moriva a cinquantacinque anni…

Quando avete ripreso a lavorare alla mostra?

Alcuni mesi dopo la sua scomparsa abbiamo iniziato a parlare con molti degli artisti che Okwui aveva già invitato e con la sua famiglia, il suo esecutore testamentario, con la sua partner e con Glenn Ligon e molti altri amici e collaboratori e insieme abbiamo deciso che la mostra meritava di essere completata e che Okwui aveva creato le condizioni per cui potesse essere realizzata. Insieme a Glenn Ligon, abbiamo creato un comitato curatoriale composto da Ligon, da Mark Nash – un amico e collaboratore di Okwui dagli Anni Novanta, che aveva lavorato con lui sin dalla Biennale di Johannesburg – e Naomi Beckwith, all’epoca curatrice del Museo di Arte Contemporanea di Chicago e ora nuova curatrice capo e vicedirettrice del Guggenheim. Insieme, Beckwith, Ligon, Nash e io abbiamo cercato di completare la mostra usando gli appunti, le note, le liste che Okwui ci aveva lasciato e le conversazioni avute con lui.

Arthur Jafa, Love Is The Message, The Message Is Death, 2016, still da video, 7’25”. Courtesy the artist & Gladstone Gallery, New York Brussels

I CONCETTI DI GRIEF E GRIEVANCE

Il titolo della mostra allude a due diversi sentimenti, emozioni e reazioni alle divisioni razziali della società americana. Puoi spiegare come grief e grievance si intersecano e perché è importante mostrare questi due aspetti?

I termini scelti da Okwui Enwezor non sono facilmente traducibili in italiano. Grief significa lutto e dolore e in questo caso si riferisce all’esperienza del lutto nel seno delle comunità afro-americane in seguito a quella che Enwezor descrive come l’“emergenza nazionale” della violenza contro i neri americani, in particolare in relazione agli omicidi, spesso impuniti, da parte della polizia e dei vigilantes. Grievance significa lamentela e rimostranza. In America di recente l’espressione “white grievance” è riferita a quel complesso di atteggiamenti di insofferenza e insoddisfazione da parte di alcune fasce della popolazione bianca che avvertono una perdita di potere o di influenza o di status, dovuti alla crisi economica e alla globalizzazione o alla presunta crescita di influenza da parte di minoranze di colore. La “white grievance” è il sentimento che in maniera più esplicita e lampante Donald Trump ha mobilitato e manipolato al fine di sostenere la sua elezione e le sue politiche razziste e gli innumerevoli episodi di condono di atteggiamenti xenofobi che hanno condotto alle escalation delle marce neo-naziste a Charlottesville fino all’assalto al Campidoglio accompagnato dalle bandiere degli stati confederati, emblema dell’ideologia schiavista.

Come si innesta questo risentimento nel progetto della mostra?

Nella sua introduzione alla mostra, Enwezor parlava di una “white grievance” politicamente costruita e aizzata da Trump e dal nuovo nazionalismo americano. In realtà, molti degli autori nel catalogo della mostra dimostrano anche che la questione della “white grievance” è solo un modo per camuffare un’ideologia razzista che è antica quanto l’America stessa. Il bellissimo saggio di Ta Nehisi Coates in catalogo, ad esempio, è intitolato Il primo presidente bianco, proprio a suggerire la novità di un presidente come Donald Trump che per la prima volta rivendica senza vergogna e con sfacciataggine il proprio credo razzista e si fa portavoce di un’America bianca arrabbiata e violenta, che tutti noi abbiamo scoperto essere ancora una porzione assai significativa dell’elettorato statunitense.

Come vengono raccontati questi due sentimenti attraverso le opere?

C’è da dire che in mostra sono molto più numerose le manifestazioni di grief che di white grievance, o, meglio, la white grievance è presente solo nei risultati che portano alla violenza e al lutto, piuttosto che essere analizzata sociologicamente, analisi che si svolge più esplicitamente nei saggi in catalogo. D’altra parte, l’assenza di riferimenti espliciti alla white grievance tra le immagini in mostra – anche se molte sono le immagini di violenza perpetrate da individui e istituzioni bianche – permette alle opere dei molti artisti di colore di esistere in maniera indipendente dalle rimostranze della cultura bianca. Pur connettendo la violenza e il lutto alla white grievance, Enwezor sembrava non voler ridurre la storia dell’arte contemporanea afroamericana a un ruolo di dipendenza dalla cultura bianca né tantomeno semplicemente ridurre qualsiasi sentimento razzista a espressione dell’ideologia di Donald Trump e dei suoi sostenitori, dimostrando invece quanto profonde e antiche siano le radici dell’odio in America.

Ellen Gallagher, Dew Breaker, 2015. Collezione privata. Courtesy the artist & Hauser & Wirth

QUESTIONE RAZZIALE E ARTE

La mostra raccoglie modi molto diversi di affrontare la questione razziale e, con qualche eccezione, si concentra su opere recenti, escludendo quasi del tutto il periodo delle lotte per i diritti civili, quando l’arte afroamericana rivendicava una sua identità. Puoi spiegare questa scelta?

In realtà Okwui ha scelto alcune opere storiche molto precise. Birmingham di Jack Whitten e l’opera di Daniel LaRue Johnson e i primi Lynch Fragments di Melvin Edwards datano tutti ai primi anni Sessanta e sono stati realizzati proprio nel pieno delle lotte per i diritti civili e da artisti che in molti casi si erano lasciati alle spalle la violenza degli Stati del Sud. In tutta la mostra ritorna con insistenza il parallelismo tra le lotte per i diritti civili negli Anni Sessanta e le lotte dei diritti civili e le vicende dei nostri giorni con le proteste del movimento Black Lives Matter. Oltre alle opere degli anni Sessanta, artisti come Dawoud Bey, Kerry James Marshall e Carrie Mae Weems fanno riferimento esplicito agli Anni Sessanta e a Birmingham e alle lotte in Alabama. Questo parallelismo serve anche a conferire alle proteste del movimento Black Lives Matter l’autorità e il peso dell’eredità delle lotte per i diritti civili degli Anni Sessanta. Oggi, dopo le proteste dell’estate del 2020, forse il parallelismo tra diritti civili e Black Lives Matter appare a tutti più ovvio, ma anche solo nel 2018 questo parallelismo era un’intuizione assai più inusuale e di certo premonitrice da parte di Okwui.

Che ruolo hanno avuto e possono continuare ad avere gli artisti nel dibattito sul razzismo e su come la politica affronta il problema?

I ruoli sono molteplici e tutti molto importanti. Anche se credo che, come diceva Elio Vittorini, l’arte non debba suonare il piffero alla rivoluzione, è innegabile che sappia anticipare e rivelare cambiamenti sociali profondi. Innanzitutto celebrare l’eccellenza di molti artisti di colore significa riconoscere che le immagini che i media ci restituiscono della cultura afro-americana sono spesso stereotipate e limitanti. In secondo luogo, le opere di molti artisti in questa mostra si confrontano con immagini di violenza e trauma che hanno monopolizzato la cultura visiva degli ultimi anni, come i tragici filmati scattati con i telefonini per registrare omicidi e abusi di potere. Una domanda fondamentale che la mostra pone è: come si può affrontare la rappresentazione della violenza e del trauma in modi che non siano voyeuristici o pornografici e che preservino la dignità dei soggetti ritratti pur dimostrando l’indignazione e la rabbia che possono condurre a forme di azione politica e di partecipazione collettiva? E ancora: come trovare un equilibrio tra azione politica e indignazione, pur lasciando spazio alla libertà dell’arte? Non è un caso che la mostra sia anche una riflessione sull’uso dell’astrazione al cospetto del trauma della storia. Una domanda che già aveva diviso molti artisti di colore negli Anni Sessanta quando il dibattito attorno a impegno politico e astrazione aveva segnato una frattura tra diverse fazioni. Una domanda peraltro che ritorna in tanti altri contesti storici segnati da violenza e trauma: pensiamo all’Italia del dopoguerra nella quale gli artisti e i partiti politici si spaccavano tra realisti e astrattisti, o pensiamo anche al dibattito attorno all’astrazione dopo l’olocausto e l’impossibilità di trovare immagini commensurabili al trauma della Shoah e degli orrori della Seconda Guerra Mondiale…

Grief and Grievance. Art and Mourning in America. Exhibition view at New Museum, New York 2021. Photo Dario Lasagni

I MUSEI ALLA PROVA DEL RAZZISMO

Come possono i musei fare la propria parte nella destrutturazione del razzismo sistemico? Dove hanno sbagliato finora nell’affrontare tali questioni?

Credo che negli ultimi anni si sia consumato un cambiamento epocale: fino a qualche anno fa in America le azioni dei musei venivano misurate sulla base dei loro programmi, delle loro mostre e delle attività all’interno del mondo dell’arte. Da qualche anno – e probabilmente a causa di una serie di fattori che vanno dall’irrompere sulla scena sociale di nuove generazioni al radicalizzarsi delle posizioni xenofobe della destra americana – da più fronti si è levata con forza la richiesta che i musei incarnino anche nella propria organizzazione interna i valori che vanno promulgando nei loro programmi. Ovvero, oggi ci si aspetta che un museo che promuova valori progressisti sia altrettanto progressista nella gestione del proprio personale. È un cambiamento fondamentale che ha anche conosciuto episodi traumatici negli ultimi mesi. Di sicuro gli eventi degli ultimi mesi e l’attento scrutinio al quale sono stati sottoposti tutti i musei in America dimostra che queste istituzioni ancora incarnano un ruolo fondamentale nel tessuto sociale e che sono visti come luoghi nei quali i valori e i codici etici di un’intera società possono essere analizzati, criticati e trasformati. Insomma, a dispetto delle difficoltà affrontate dai musei negli ultimi anni, credo che questa crisi dimostri quanta importanza ancora rivestano queste istituzioni, non solo nel mondo dell’arte ma nel modo in cui immaginiamo le nostre società.

A seguito delle proteste della scorsa estate, alcuni musei hanno preso misure radicali, tra cui cancellazioni come quella della mostra di Philip Guston. Ritieni che ci possa il rischio di trasformare la sensibilità nei confronti del proprio pubblico in paternalismo?

Anche se non conosco tutti i dettagli attorno alla decisione della posticipazione della mostra di Guston, si tratta di un episodio che istantaneamente restituisce il tono del dibattito in America al momento. Si tratta di una scelta che è immediata espressione di una crisi profonda e sincera in seno delle istituzioni: una scelta forse paternalistica ma anche dettata da dubbi laceranti e da divisioni interne. Che siano gli artisti e le opere a pagare il pegno di questa crisi è certo l’esito più triste, ma credo sarebbe altrettanto paternalistico e semplicistico far finta che la crisi possa essere risolta solo con una decisione unilaterale e di forza. Forse la scelta più ovvia sarebbe stata lasciare che la crisi e i diversi punti di vista si confrontassero proprio di fronte alle opere d’arte, piuttosto che in loro assenza, ma questo atteggiamento prevede anche una visione dell’arte non come risoluzione semplicistica dei problemi quanto come articolazione della complessità. Forse alla radice di questa crisi ci sono appunto diverse visioni del mondo e dell’arte: da una parte una concezione del museo e dell’arte come spazi della consolazione e della soluzione dei problemi e dall’altra una concezione del museo e dell’arte come i luoghi in cui le differenze sono acuite e messe in scena in tutta la loro molteplicità.

Deanna Lawson, Jouvert, Flatbush, Brooklyn, 2013 © Deana Lawson. Courtesy Sikkema Jenkins & Co., New York

GIONI, IL RAZZISMO E IL NEW MUSEUM

Da italiano, qual è la tua relazione intellettuale, culturale ed emotiva alle tensioni razziali che attraversano la società americana? Ritieni che il tuo background possa offrire una prospettiva diversa rispetto a quella di un curatore o direttore di museo americano?

Sarebbe sin troppo facile da italiano chiamarsi fuori da questi problemi e rivendicare con ipocrisia un’estraneità a questi dibattiti. Sappiamo tutti che – anche se non abbiamo, grazie al cielo, la storia terribile dello schiavismo e dell’apartheid americano – gli italiani sono capaci di atti e sentimenti di razzismo. E sappiamo tutti che negli ultimi anni la situazione è andata peggiorando. Penso sia sempre importante dedicarsi alla lotta e all’opposizione al razzismo, ma senza automaticamente sentirsi condonati dalle proprie azioni o dai propri sentimenti. E più che il mio background, penso che in questo contesto sia più interessante pensare al background di Enwezor, che era nato e cresciuto in Nigeria ed era arrivato a New York a diciott’anni per studiare all’università. Okwui non era cresciuto in una cultura in cui i neri erano una minoranza e la percezione del suo background e della sua cultura di sicuro gli ha fornito una prospettiva diversa. Certo, nelle conversazioni che abbiamo registrato per il catalogo della mostra di Nari Ward, Okwui ricordava come da ragazzo a New York negli Anni Ottanta avesse paura di guardare in faccia un poliziotto bianco, perché gli atti di violenza erano all’ordine del giorno già allora. Ma allo stesso tempo si sentiva che non dovesse giustificare la propria presenza e il proprio lavoro all’interno di una storia tutta americana che troppo spesso riduceva le persone alla loro identità razziale.

Nei mesi del lockdown e durante le proteste di Black Lives Matter, il New Museum è stato il target di una campagna di affissioni e iniziative online che criticavano il museo per mancanza di inclusione. Perché credi sia avvenuto? Ritieni che le critiche fossero motivate?

L’intervento al quale ti riferisci è stato realizzato da un collettivo anonimo di artisti – a quanto pare di “meno di una dozzina di artisti“, ma essendo un gruppo anonimo non è dato saperlo con certezza – che ha voluto criticare il New Museum e poi il Guggenheim per aver coperto le facciate di vetro dei musei con pannelli in legno, dopo vari episodi di saccheggio avvenuti a downtown e in particolare a due isolati dal New Museum, nel negozio di design del MoMA a Soho. Il MoMA, il Whitney, il Guggenheim e molti altri musei a New York hanno deciso di proteggere le vetrate dei propri edifici con protezioni di legno, semplicemente per proteggere l’arte. Il gruppo anonimo ha deciso di criticare questa decisione e di strumentalizzarla.

Quanto è diversificato lo staff del New Museum e quanto pensi sia importante che culture diverse siano rappresentate ai vertici dei musei?

La maggior parte degli impiegati del New Museum sono persone di colore – non soltanto afro-americani, ma persone di colore in genere o Bipoc, come si dice oggi in America. E basta guardare alle statistiche del nostro programma per capire che storicamente il New Museum ha sempre presentato il lavoro di artisti di colore e quest’attenzione fa da sempre parte del DNA di questa istituzione e mi sta personalmente a cuore. Da quando sono direttore artistico del New Museum, negli ultimi sette anni, il 46% delle mostre personali al New Museum sono state dedicate ad artisti di colore e il 64% a donne. Naturalmente tutto ciò non significa che non si possa migliorare e che non si debba continuare a lavorare in questa direzione, ma significa anche che il museo ha una storia di oltre quarant’anni in cui ha continuato a essere attivo in questo senso. Già nel 1990 il New Museum collaborava con lo Studio Museum di Harlem e artisti ora celebrati dal mercato e dai musei di tutto il mondo, come Robert Colescott e Faith Ringgold, esponevano al New Museum negli Anni Novanta. Felix Gonzalez-Torres ha avuto la sua prima mostra in un museo al New Museum e David Hammons ha presentato una delle sue incursioni più leggendarie nella vetrina del New Museum nel 1980. Adrian Piper ha avuto la sua prima retrospettiva museale al New Museum, vent’anni prima che il MoMA le concedesse un simile riconoscimento. Questa tradizione ha continuato da quando abbiamo aperto il nuovo museo sulla Bowery. A titolo simbolico, basti ricordare che Emory Douglas, il ministro della cultura del Black Panther Party, ha avuto una mostra personale al nuovo New Museum nel 2009.

Tyshawn Sorey, Verisimilitude sessions, 2017. Photo John Rodgers

GLI ARTISTI NERI SOLO NELLE MOSTRE SULLA RAZZA?

Grief and Grievance è una mostra molto bella, ben curata ed emozionante. Ma, ancora una volta, per vedere artisti neri bisogna cercarli in una mostra dedicata alle tematiche di razza. Verrà mai un giorno in cui un artista nero sarà riconosciuto più in quanto artista e meno in quanto nero? Un giorno in cui non sarà l’identità a determinare l’inclusione di questi artisti nelle mostre e collezioni?

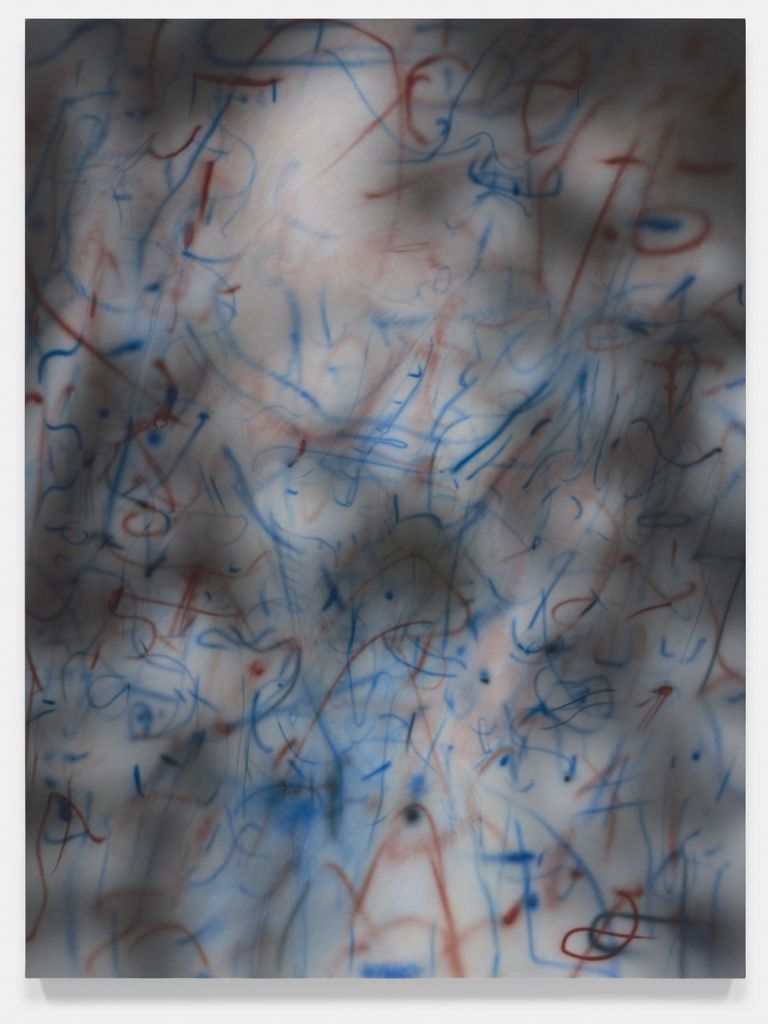

È una domanda importante e lecita. Da una parte penso sia importante sottolineare che molti degli artisti che sono in questa mostra avevano già esposto al New Museum e continueranno a farlo, in importanti mostre personali e collettive, nelle quali il loro contributo non è affatto visto solamente attraverso il prisma dell’identità. Artisti come Simone Leigh, Nari Ward, Kahlil Joseph, Ellen Gallagher, Adam Pendleton, La Toya Ruby Frazier e tanti altri hanno esposto al New Museum e in contesti e situazioni completamente diverse da mostre focalizzate su questioni di razza o identitarie. E tanti altri artisti di colore internazionali hanno esposto al New Museum negli ultimi anni, tra cui John Akomfrah, Chris Ofili, Lynette Yiadom-Boayke e molti altri, e credo che tutti sappiano che sono stati scelti per la qualità indubbia del loro lavoro. Detto questo, la tua domanda mi fa pensare a una frase di Jean-Luc Godard, che cito a memoria e probabilmente storpiandola, secondo il quale ci si aspetta sempre che i palestinesi possano solo dedicarsi al documentario, mentre gli israeliani possano permettersi il lusso della poesia… Purtroppo spesso il compito del documentario e del reportage ricade sulle spalle della cultura che è oppressa. È un pensiero che penso fosse presente anche nel lavoro di Enwezor, che per tutta la sua vita – a partire dalla sua prima mostra al Guggenheim nel 1996 – ha dedicato importanti riflessioni attorno all’uso della fotografia sia come un dispositivo complice nella costruzione degli stereotipi razziali sia come uno strumento per registrare la verità e trasformare la storia. Ma lo stesso Enwezor – e Grief and Grievance lo dimostra – voleva proprio sottolineare che anche l’astrazione lirica di artisti come Mark Bradford e Julie Mehretu o Ellen Gallagher e, prima di loro, di Jack Whitten, Melvin Edwards e Daniel LaRue Johnson, non era affatto una forma di escapismo o di rinuncia all’impegno politico, ma era un’altra strategia per trovare la bellezza e persino un senso di forza e trascendenza sublime, che attraversa le immagini documentarie di violenza, dolore e trauma ma le risolve in nuove scritture astratte. Mark Bradford descrive la sua opera come una forma di “astrazione sociale” e Glenn Ligon ha parlato delle immagini che si nascondono sugli sfondi dei quadri di Mehretu come la presenza al contempo inquietante ma risolta del trauma della storia. Lo stesso Ligon ci ricorda che, così come è normale leggere la musica di John Coltrane come un riferimento alla violenza e al trauma dei movimenti dei diritti civili – quindi pensando alla sua musica al contempo come astratta e quanto mai concreta –, forse appunto possiamo guardare al lavoro di molti artisti americani di oggi come a un confronto tra la brutalità del reportage e la possibilità di una sublimazione che non è fuga dalla realtà ma specchio che la riflette in tutta la sua complessità.

In questo senso Grief and Grievance offre una ricca panoramica. Era questo l’obiettivo di Enwezor?

Okwui non solo voleva che questa mostra aprisse prima delle elezioni di novembre, perché pensava fosse importante partecipare a un momento storico particolarmente difficile per gli Stati Uniti, ma pensava anche che fosse doveroso organizzare una mostra nella quale l’opera di molti grandi artisti americani – come Kerry James Marshall, Mark Bradford, Theaster Gates, Julie Mehretu, Rashid Johnson, Simone Leigh, Henry Taylor e molti altri il cui lavoro stava raggiungendo quotazioni astronomiche e riconoscimenti legati fortemente al mercato e ad alcune mostre personali nei musei – venisse mostrata nel contesto di uno scambio culturale più ampio. In altre parole, con Grief and Grievance Enwezor voleva anche ricordare al mercato e agli spettatori che questi erano alcuni dei più grandi artisti degli Stati Uniti e che ciò che rendeva il loro lavoro così importante oggi non erano i prezzi, la fama e il riconoscimento mediatico, ma il fatto che fossero in dialogo gli uni con gli altri da decenni, che partecipassero a una lunga e complessa tradizione storica e che, soprattutto, si occupassero di questioni fondamentali. Per Okwui Grief and Grievance aveva una funzione anche correttiva in questo senso: serviva a ricordare a tutti che questi artisti erano parte di una grande conversazione e che questo dialogo ruotava non attorno ai risultati d’asta, ma attorno a problemi cruciali per la storia e il futuro degli Stati Uniti.

– Maurita Cardone

New York // fino al 6 giugno 2021

Grief and Grievance: Art and Mourning in America

progetto di Okwui Enwezor

a cura di Naomi Beckwith, Massimiliano Gioni, Glenn Ligon e Mark Nash

NEW MUSEUM

235 Bowery

www.newmuseum.org

1 / 26

1 / 26

2 / 26

2 / 26

3 / 26

3 / 26

4 / 26

4 / 26

5 / 26

5 / 26

6 / 26

6 / 26

7 / 26

7 / 26

8 / 26

8 / 26

9 / 26

9 / 26

10 / 26

10 / 26

11 / 26

11 / 26

12 / 26

12 / 26

13 / 26

13 / 26

14 / 26

14 / 26

15 / 26

15 / 26

16 / 26

16 / 26

17 / 26

17 / 26

18 / 26

18 / 26

19 / 26

19 / 26

20 / 26

20 / 26

21 / 26

21 / 26

22 / 26

22 / 26

23 / 26

23 / 26

24 / 26

24 / 26

25 / 26

25 / 26

26 / 26

26 / 26

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati