“Cambiare le attitudini del pianeta. E salvarlo!”. Intervista a Tomás Saraceno

L’artista argentino ha librato nel cielo dei vigneti della Maison Ruinart – fuori Reims – la sua scultura aerea, che rimarrà sempre visibile grazie alla realtà aumentata. In questa occasione ci ha spiegato la sua visione sulla tutela dell’ambiente e come ripensare il nostro agire quotidiano

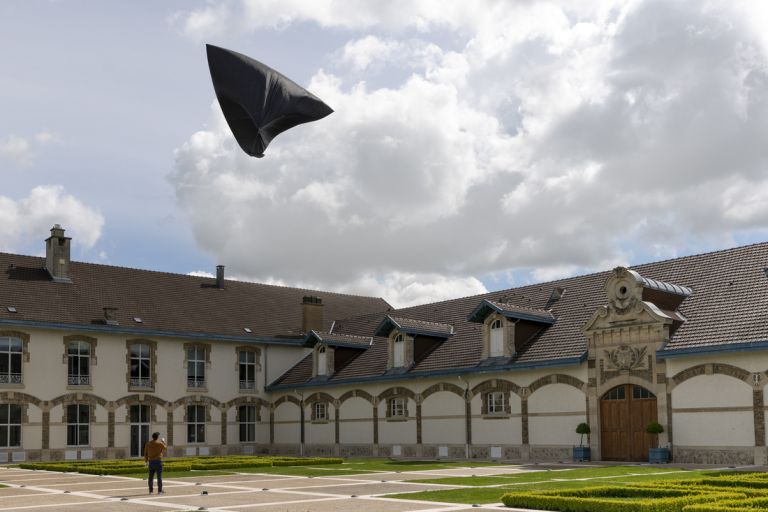

Guardare al cielo con una visione rinnovata e poetica, liberarlo da ogni forma di inquinamento utilizzando esclusivamente energie rinnovabili: è il passaggio dall’Antropocene all’Aerocene secondo Tomás Saraceno (San Miguel de Tucumán, Argentina 1973), ospite di Ruinart. La maison di champagne – la più antica al mondo – e le sue vigne sono diventate teatro di Aerocene, il pallone areostatico brevettato da Saraceno, concepito come una la scultura volante, la cui traiettoria rimarrà visibile nel cielo in cui si è svolta la performance attraverso un’app in realtà aumentata. L’artista argentino di fama internazionale, creatore della Fondazione Aerocene e della onlus/web community Aracnofilia, è ospite del programma di Ruinart volto a celebrare i 300 anni dalla sua fondazione (1729 – 2029): in questo conto alla rovescia, ogni anno verrà commissionata un’opera che rimarrà in modo permanente andando ad ampliare la collezione e confermando l’impegno della Maison nei confronti dell’arte. Un dialogo a più voci in cui la ricerca artistica, la lunga storia dell’azienda e l’impegno per la preservazione della natura interagiscono. Nell’ambito di questa esperienza abbiamo incontrato Tomás Saraceno, che ci ha raccontato la sua visione del presente e del futuro.

Tomas Saraceno, Maison Ruinart, Areocene, 2021, ph DARIO LAGANA

Il tuo profondo impegno nei confronti della sostenibilità e dell’ambiente parte da un episodio in particolare della tua vita, è legata in qualche modo a un vissuto personale?

Sono cresciuto in una famiglia molto vicina alla natura: mia madre e mia sorella sono biologhe, mio fratello è fisico, mio padre agricoltore… tutti erano molto attenti alle questioni ecologiche.

Quindi fin da piccolo sei stato consapevole della necessità e dell’importanza di queste tematiche.

Si, forse non me ne sono reso conto subito… Oggi ho 47 anni, ma all’epoca di queste cose non si parlava. Man mano che passa il tempo l’urgenza si fa sentire.

Tomas Saraceno, Areocene, Ruinart 2021, Ph DARIO LAGANA

In questi ultimi anni la tematica “green” e “sostenibile” ha preso piede come non era mai successo prima. Non esiste più progetto (artistico, culturale, ma anche architettonico, urbanistico, del fashion) che non si ricolleghi a queste tematiche. Qual è, secondo te, il confine tra reale impegno e greenwashing?

Ci sono sempre vari livelli di engagement. Per me che diventi una moda e tutti ne parlino è solo un bene. È necessario fare un cambio radicale riguardo a ogni aspetto della vita di tutti i giorni e ricordarsi che oltre la metà della popolazione mondiale soffre per le scelte dei più abbienti. E noi artisti dobbiamo essere parte di questo cambiamento. La frase giusta è “How fast I can speed to slow down?”, riuscire a fare il più veloce possibile per rallentare.

Un po’ come è successo durante il primo lockdown?

Si, il mondo si è ripulito, le montagne dell’Himalaya si vedevano di nuovo da una distanza inedita. Bisogna domandarsi quali sono le comodità quotidiane a cui siamo disposti a rinunciare per ridurre il nostro impatto, come si possono fare le cose diversamente? La stessa cosa vale per questo progetto, che fino all’ultimo momento non sapevamo se sarebbe stato possibile realizzare a causa del clima. Per me è stato importante che Ruinart abbia accettato un simile rischio: se oggi fosse piovuto l’evento sarebbe stato annullato.

Tomas Saraceno, Areocene, Ruinart 2021, Ph DARIO LAGANA

Oltre che nella tua ricerca artistica, anche nella tua vita privata sei così attento all’impatto sull’ambiente? Puoi considerarti un attivista?

Quando siamo in studio e facciamo le riunioni su Areocene riflettiamo sempre su come essere migliori del giorno precedente. È importante cercare soluzioni alternative e diffondere questo atteggiamento, essere contagiosi, altrimenti si rischia di generare una sorta di frustrazione negli altri.

L’esperienza vissuta in questo ultimo anno e mezzo pensi che abbia generato un cambiamento in te?

Durante la pandemia ho avuto il lusso di rallentare tanti viaggi, concentrarmi sui progetti. Ora in studio sto continuando a pensare al modo di realizzarli impattando al minimo. Se cambiassimo davvero la mobilità, scegliendo ad esempio di andare a vedere le mostre solo in treno o in bicicletta, quante in meno ne vedremmo? Questo stile di vita ci costringe ad auto imporci dei limiti, a scegliere, ad essere più selettivi.

Tomas Saraceno, Areocene, Ruinart 2021, Ph DARIO LAGANA

Quindi stai dicendo che per evitare l’impatto ambientale bisogna fare meno.

Sì, ma è un “meno” in senso positivo. È un’azione che ha delle ricadute benefiche su tutti. Non scordiamoci mai che anche la pandemia è stata un effetto del global warming, della deforestazione, della delocalizzazione delle specie animali e vegetali dai loro habitat naturali. E ora che si stanno diffondendo le varianti, abbiamo ancora l’arroganza di pensare che tutto si possa risolvere entro dei confini nazionali! Ma la verità è che siamo tutti collegati e interdipendenti tra noi.

A proposito della tua opera Areocene. Un grande insegnamento penso sia provenuto dalle popolazioni indigene con cui hai collaborato nel lancio avvenuto nelle Salinas Grandes, in Argentina. Quali sono le referenze culturali che hai preso da loro?

A dire la verità non mi piace questo termine “prendere”. Io non prendo nulla, si costruisce insieme. Bisogna stare attenti a non sconfinare in questioni di appropriazione culturale. Per me l’importante era lanciare un messaggio che provenisse da molteplici prospettive: i finanziatori erano i BTS, banda coreana di K-pop, e mi hanno lasciato carta bianca.

Tomas Saraceno, Maison Ruinart, Areocene, 2021, ph DARIO LAGANA

E tu cosa hai fatto?

Mi sono recato in questi luoghi, che già conoscevo, dove la popolazione soffre pesantemente per lo sfruttamento del proprio territorio dovuto all’estrazione di minerali come il litio. È stato un modo per attirare l’attenzione su questa causa e chiedersi come poter condurre questa attività senza impattare sugli abitanti del territorio. Pensa che per estrarre una tonnellata di litio servono due milioni di litri d’acqua! In questo modo si prosciugano le falde acquifere rischiando di estinguere la loro comunità e cultura millenaria. È stato bello ragionare assieme sui futuri possibili. Gli indigeni si sentono parte di una famiglia che incorpora le piante, il sole, le stelle… una visione cosmica che non vede confini tra uomo e natura, visione che l’occidente invece cerca sempre di affossare.

– Giulia Ronchi

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati