Dalla pandemia alla fuga nello Spazio. 4 artisti in mostra a Torino

Che cosa succederebbe se il pianeta Terra non esistesse più e i pochi superstiti fossero costretti a viaggiare all’interno di una navicella spaziale? Provano a rispondere i quattro artisti in mostra allo Spazio Infernotto di Torino.

What Fields, or waves, or mountains? What shapes of sky or plain? è la mostra collettiva che riunisce Chiara Biraghi, Yasmine Chiboub, Giacomo Grippa e Daniela Jakrlova’ Riva negli spazi di Infernotto, a Torino. La mostra è il racconto di uno spazio alternativo, luogo altro, contestazione mitica e reale del mondo in cui viviamo. Uno spazio necessariamente fisico, architettonico e attraversabile, dove viene destabilizzato il terreno su cui la conoscenza è costituita.

Il progetto nasce durante i mesi del lockdown di marzo, dall’intenzione di Daniela Jakrlova’ Riva a lavorare a una collettiva, in antitesi alla realtà espositiva che tende a vertere su un’unica tematica preimpostata. La volontà era quella di identificare personalità affini che potessero lavorare con poetiche condivisibili. Proprio a causa della situazione pandemica, la mostra doveva essere in origine fruibile unicamente dall’esterno di uno spazio espositivo che sarebbe stato identificato successivamente. Poi, in seguito alle riaperture, è arrivata la proposta da parte di Spazio Infernotto di ospitare la mostra all’interno dei propri ambienti.

DAL RESPIRO ALLO SPAZIO

La mostra vuole essere una riflessione sul concetto di respiro durante il periodo pandemico, quando gli individui si trovano a respirare all’interno di abitazioni e spazi sempre più ostici e meno accessibili. Lo stesso Spazio Infernotto subisce una mutazione, tramutandosi in una capsula respiratoria, un museo del futuro in grado di proteggere e preservare tutti i momenti di un passato eone terrestre. La narrativa è quella di un pianeta Terra ormai non più esistente, con pochi superstiti destinati a viaggiare all’interno della navicella spaziale proposta.

L’intuizione concettuale si sviluppa dal lavoro di Yasmine Chiboub, che ricrea lo spazio espositivo della galleria attraverso una modellazione 3D, in modo tale che lo spettatore si ritrovi a percepire lo spazio in maniera secondaria, generando un’utopia al contempo astratta e percorribile. All’interno dello spazio è stato così allestito un monitor che riproduce lo spazio e tutte le produzioni artistiche in esso esposte in un’animazione che funge da punto di vista non umano.

What Fields, or waves, or mountains? What shapes of sky or plain? Exhibition view at Spazio Infernotto, Torino 2021. Photo credits © Refe Studio

DALLA VISTA ALL’UDITO IN UNA TERRA POST-APOCALITTICA

Varcando l’ingresso, però, la prima opera che si nota è una stampa digitale su alluminio di Chiara Biraghi. In fase di allestimento la stampa è stata appesa a un tubo molto in alto, cercando di tramutare l’oggetto in opera eterea, qualcosa di fluttuante che porta a riflettere su ciò che non si possiede. La conseguenza diviene la ricerca della propria dimensione personale, il ricreare se stessi e la propria vita.

Proseguendo, il coinvolgimento si sposta dalla vista all’udito, attraverso un’installazione sonora che delimita un’area che include un prato, l’ultimo rimasto nell’ipotetica Terra immaginata dalla mostra. Cosa portarsi all’interno di una navicella lontana da tutto? Gli artisti hanno risposto proprio con una distesa erbosa. D’altronde, è il concetto di respiro a farsi indifeso nella narrativa proposta e così la navicella spaziale e capsula respiratoria diviene l’elemento attraverso la quale preservare e proteggere, diventando essa stessa organismo vivo e connesso con i suoi elementi, in perenne mutamento. L’installazione sonora, attraverso tre coppie di diffusori, amplifica la sensazione di separazione ambientale. I suoni restituiti sono riproduzioni del mondo reale, registrazioni ambientali rimontate in conformazioni nuove. Così, un ciclo continuo di venti minuti, privo di un inizio e di una fine, coinvolge in un flusso continuo che si connette con l’ambiente.

Nella stessa stanza, una fotografia analogica stampata su carta positiva amplifica la suggestione di sfondamento spaziale. Ingrandimento di una immagine didattica del 1919, dettaglio di un paesaggio naturale dell’Italia centrale del tempo. Allestita con cornice nera, rimanda a un paesaggio lunare, un ingrandimento che lascia spazio all’immaginazione, sfibrando la documentazione della realtà: una fotografia fatta per raccontare le conformazioni geologiche di un paesaggio fluviale che ora si disgrega divenendo paesaggio astratto.

UNO SPAZIO BIANCO

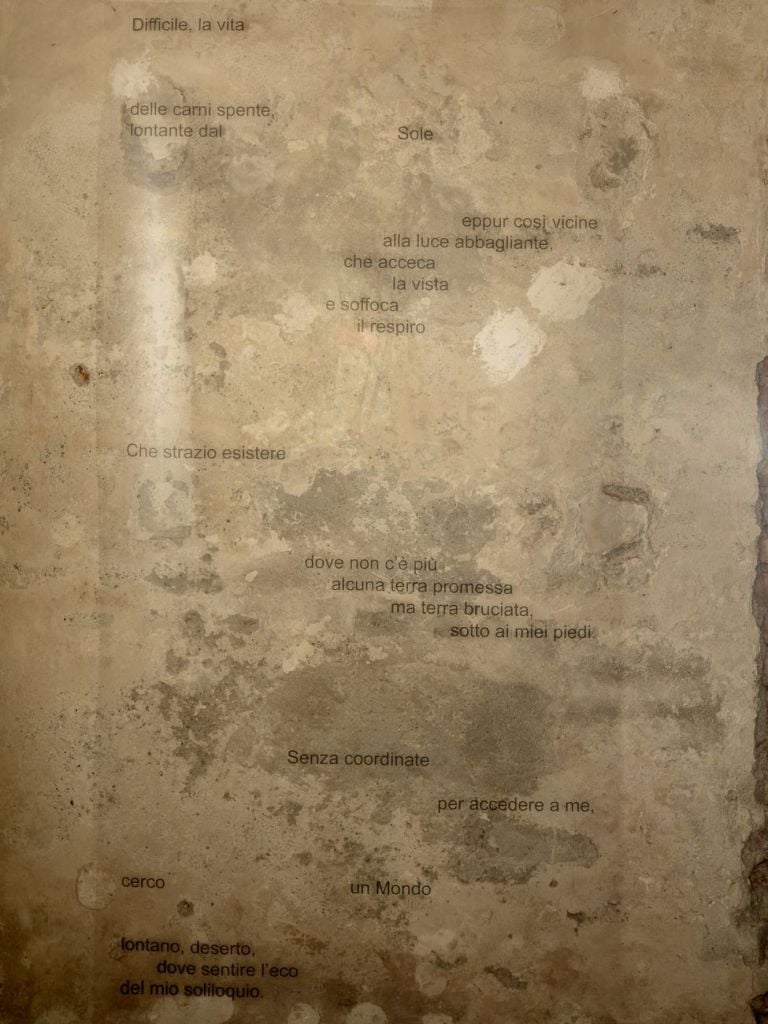

Nell’ultima stanza l’illuminazione è minore rispetto alle altre sale. Qui si incontra una poesia stampata su acetato, con una sovrapposizione delle texture della parete con quella delle parole contenute in essa. Sulla destra si trova un’installazione fotografica, la quale raffigura il tentativo di mantenere in sé tutto lo spazio terrestre: è la fotografia di uno specchio posto sott’acqua, specchio che contiene le luci e i colori provenienti da fuori. In questo modo, la fotografia racconta l’elemento acquatico così come l’elemento terrestre quale lo specchio poggia.

Lo spazio del museo del futuro cresce e si sviluppa ottenendo un suo nome, Ozma, riconoscibile per mezzo di una bandiera bianca piantata al di fuori dello spazio, bandiera che diventa al tempo stesso la conquista di un luogo, nel bianco di un popolo che si autodefinisce. Durante l’opening i quattro artisti erano allo stesso modo vestiti di bianco, identificandosi come abitanti dello spazio espositivo, della navicella spaziale, della capsula respiratoria, dell’ultimo racconto di umanità possibile.

‒ Nicola Bacchetti

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati