Sei artisti e la pittura. Mostra a Milano da Building

Paola Angelini, Rafael Megall, Justin Mortimer, Nicola Samorì, Vibeke Slyngstad e Ruprecht von Kaufmann rilanciano il dibattito sul rinnovato interesse per la pittura nella cornice della mostra curata da Demetrio Paparoni negli spazi di Building a Milano

Quaranta opere di sei “pittori” di nazionalità diverse mai esposte in precedenza nel nostro Paese. È quanto propone il curatore Demetrio Paparoni sui quattro piani della galleria Building a Milano. Così si legge sul comunicato divulgato al momento dell’inaugurazione: “Il titolo della mostra apre a diversi significati. Se da una parte lascia prevedere che si tratti di una mostra di dipinti, dall’altra richiama il concetto di muro come elemento di divisione tra due spazi adiacenti o come limite da superare. Rifacendosi al concetto rinascimentale che vede nel quadro una finestra aperta sul mondo esterno, il curatore identifica in esso un detonatore poetico capace di aprire varchi verso il mondo esterno, ma anche verso una dimensione intima o virtuale”.

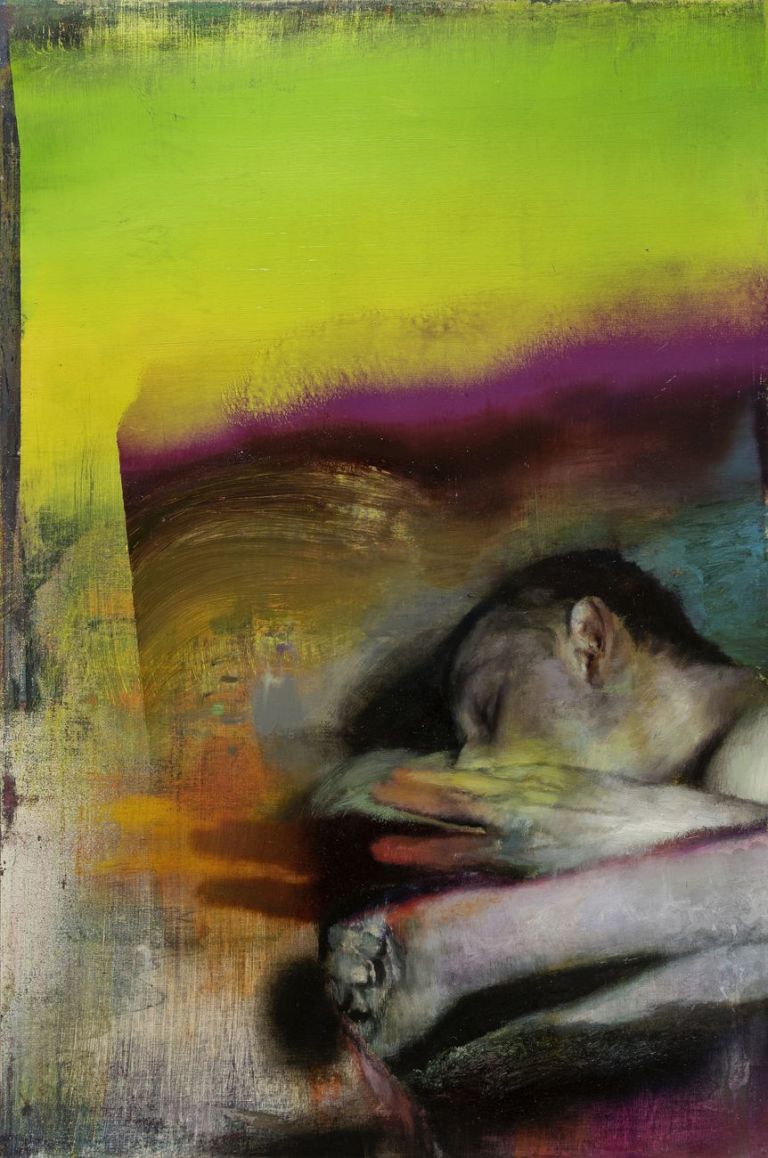

Justin Mortimer, Untitled, 2020-21, olio su pannello, 76 x 51cm. Photo Leonardo Morfini

UNA MOSTRA NON CONVENZIONALE SULLA PITTURA

Che Paparoni non sia è esattamente un “confezionatore” di mostre standard te ne accorgi subito, entrando e uscendo dall’ascensore che traghetta negli spazi sovrapposti della Building. Al centro di ogni piano compaiono opere di grandi dimensioni e l’allestimento finisce per fagocitare anche quelle di dimensioni più contenute in qualcosa di simile a un’esposizione museale, piuttosto che seguire la sintassi consueta in una galleria privata. Immediatamente poi una domanda affiora spontanea: qual è oggi il senso di una mostra “figurativa” come questa? A cui segue la sua immancabile subordinata: perché tutte le superfici colorate appese alle pareti sono narrative: narrazione e simbolo non sono una prerogativa della letteratura? Da qui in avanti è il caos, un caos attualissimo peraltro, quello del dibattito sul ritorno di interesse per la pittura.

Per orientarsi viene in soccorso la parabola di critico di Paparoni. È stato lui ai tempi di Tema Celeste a introdurre (era il 1992) il saggio La destituzione filosofica dell’arte di Arthur C. Danto, critico allora quasi sconosciuto in Italia. Ed è ancora Paparoni ad aver redatto con Danto Arte e Poststoria, Conversazione sulla fine dell’estetica e altro (2019), di prossima uscita anche negli Stati Uniti, per la Columbia University Press. Assunto di Danto ‒ da sempre – è che l’arte, una volta giunta all’apice delle sue capacità di rappresentazione, ha cominciato a scostarsi dal visibile, cedendo il suo primato alla filosofia. Poco importa a Danto (e pure a Paparoni) se l’opera di fronte alla quale ci troviamo debba essere classificata come astratta o figurativa. Dopo la negazione modernista di Clement Greenberg (Verso un Laocoonte modernista, 1940), a partire dagli Anni Settanta e poi negli Ottanta e Novanta, l’astratto che racconta e il figurativo che utilizza modalità astratte sono divenuti comuni. Forse che le opere di Peter Halley, Sean Scully, Jason Martin, Ross Bleckner non sottendono proprie narrazioni?

Nicola Samorì, Otto, 2021, olio su tela, 300 x 200 cm. Photo Leonardo Morfini

LE OPERE DI VON KAUFMANN E SAMORÌ

Non importa difatti nulla a Ruprecht von Kaufmann il fatto di poter essere considerato figurativo. Von Kaufmann si concentra sul rapporto politico uomo-natura tracciando figure ‒spesso nemmeno finite ‒ pervase da un umorismo oscuro. Dove sceglie come supporto la tavola in legno von Kaufmann usa tanto il pennello quanto il bulino: costruisce indifferentemente lo sparo alla tempia di un orso o la neve che si ritira da un ghiacciaio ferendo senza sosta il legno che supporta le sue immagini.

Qualcosa del genere avviene per Nicola Samorì, che ingigantisce una ceramica barocca sino a dimensioni monumentali, ma lo fa a partire dal suo personale ricordo, mai osservandola dal vero. Samorì è poi in grado di utilizzare chili di vernice per riprodurre minuziosamente su una grande tela La Madonna di Foligno di Raffaello, per poi decorticarne (con strumenti da scultore) la superficie spostando e rivoltando la “pelle del quadro”. È in questo modo che affonda le radici nella storia dell’arte, ma fruttifica nei turbamenti del linguaggio contemporaneo.

Rafael Megall, Porcelain Idols. The tailor, 2021, olio su tela, 120 x 90 cm. Photo Leonardo Morfini

VIBEKE SLYNGSTAD E RAFAEL MEGALL

Persino il più antico tra i soggetti figurativi, il paesaggio, viene riprodotto da Vibeke Slyngstad con un’analisi critica ai limiti della fotografia: quel che vedi su una tela, grande o piccola che sia, è una riproduzione pittorica, ma agita come attraverso la lente di un obbiettivo che restituisce le bruciature di un controluce “sbagliato”, con le sue invitabili macchie.

Anche nel lavoro dell’armeno Rafael Megall c’è traccia di un soggetto classico come la natura morta. Ma sempre in lui la “natura” viene trasformata in pattern ornamentale che ne suggerisce una lettura anche “politica”. Ceramiche popolari russe esplodono in mille pezzi, personaggi dei cartoon, esseri mostruosi e ibridi sono raffigurati su uno sfondo fitomorfo che si rifà al decoro della sua patria d’origine. Lo shock della condizione armena dopo la caduta dell’impero sovietico è una chiave di lettura necessaria per avvicinarsi a una pittura che utilizza colori a olio e stencil indifferentemente.

Paola Angelini, L’Abisso, tecnica mista su tela, 198 x 178 cm. Photo Leonardo Morfini

PAOLA ANGELINI E JUSTIN MORTIMER

Paola Angelini e Justin Mortimer appaiono in questo gruppo accomunati da una narrazione fortemente autobiografica, anche se la resa è lontanissima. Mortimer attinge dalla frequentazione intensa di strutture sanitarie evocate attraverso parti del (suo?) corpo, mentre il ricordo sonnambulo dell’esperienza lo induce a inserire nei suoi dipinti i grafici di macchine concepite per la sorveglianza del paziente. Quanto ad Angelini, l’autobiografia si intreccia al confronto con i simboli provenienti dalla storia dell’arte o della filosofia: che si tratti di Nietzsche, Raffaello o del Realismo Anni Venti e Trenta. Nei suoi “mosaici” le tessere inserite sono patch che non hanno ossequio per null’altro se non per la ricerca condotta dalla pittrice.

‒ Aldo Premoli

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati