Il materialista ascetico. La filosofia di Paolo Gioli a pochi giorni dalla morte

Scomparso alla fine di gennaio 2022, Paolo Gioli viene qui ricordato da Marco Senaldi approfondendo gli aspetti filosofici della sua pratica fotografica e cinematografica

All’inizio di quell’autentico vangelo moderno che è stato (e per certi versi è ancora) Siddhartha di Herman Hesse, il protagonista, dopo anni di spossanti ricerche della verità, ha una sorta di illuminazione.

Si guardò attorno come se vedesse per la prima volta il mondo. Bello era il mondo, variopinto, raro e misterioso era il mondo! Qui era azzurro, là giallo, più oltre verde, il cielo pareva fluire lentamente come i fiumi, immobili stavano il bosco e la montagna, tutto bello, tutto enigmatico e magico … Tutto ciò, tutto questo giallo e azzurro, fiume e bosco penetrava per la prima volta attraverso la [sua] vista … non era più insensata e accidentale molteplicità del mondo delle apparenze … Il senso e l’essenza delle cose erano non in qualche cosa oltre e dietro loro, ma nelle cose stesse, in tutto (H. Hesse, Siddhartha [1922], ed. it. Adelphi, Milano, 1975, p. 63, corsivo mio).

Non è da sottovalutare il fatto che l’illuminazione spirituale dell’eroe passi per lo sguardo. E questo sguardo ha qualcosa di primordiale, di primigenio, di inaugurale come se fosse la prima volta che si posa sul mondo e lo afferra pienamente.

Ora, questo passaggio di Hesse ricorda da vicino quello del filosofo Konrad Fiedler, che nel suo saggio Sulla valutazione delle opere d’arte figurativa, del 1876, arriva a dire che “Ciò che [l’arte] crea non è un secondo mondo a fianco di un altro che esisterebbe comunque senza di essa, ma essa produce il mondo per la prima volta attraverso e per la coscienza artistica” (K. Fiedler, Beurteilung von Werken der bildenden Kunst, in Konrad Fiedler Schriften über Kunst, Piper, Munchen 1913, vol. I, p. 52, corsivo mio; ed. it in Id., Scritti sull’arte figurativa, Aesthetica, Palermo 1999, p. 56).

In entrambi i passi viene messo in risalto che la vera “coscienza artistica” consiste nel riuscire a osservare il mondo come se lo si facesse “per la prima volta”. Eppure non può sfuggire che l’epifania visiva di Siddharta arriva per seconda rispetto al lungo e doloroso itinerario ascetico che la precede. Negli stessi intenti di Fiedler, occorre che la coscienza artistica compia un lungo apprendistato (“il lungo e incessante processo dello spirito” [Fiedler, op. cit., ed. it., p. 58]) affinché possa, alla fine, “imparare a vedere” in modo originale. Anche per lui, il mondo artistico prodotto e osservato “per la prima volta” arriva dopo che siamo riusciti a sbarazzarci dell’inutile mondo delle apparenze, che sono appunto “secondarie”. Inoltre, lo stesso libro di Hesse, benché ambientato in una favolosa India del passato, venne pubblicato nel 1922, cioè nel mezzo di una delle stagioni più splendide del cinema europeo e delle avanguardie artistiche. Il richiamo irresistibile verso uno sguardo puro emerge come nostalgia di qualcosa che sta per essere perduto, o forse lo è di già. Paradossalmente, l’estrema soluzione che la modernità possiede per “salvare” l’innocenza dello sguardo è proprio quella di ripeterlo tramite il mezzo tecnico della riproduzione.

Paolo Gioli, Volto più linea, 1984, polaroid stenopeica

PAOLO GIOLI. OTTICA E PERCEZIONE

Quando Paul Cézanne scrisse nel 1905 a Emile Bernard “L’optique, se développant chez nous par l’étude nous apprend à voir” (cit. in M. Cousins, Storia dello sguardo [2017], il Saggiatore, Milano 2018, p. 11) (ossia “l’ottica, evolvendo presso di noi grazie allo studio, ci insegna a vedere”), aveva in mente esattamente questo paradosso. Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, infatti, le ricerche di ottica erano all’ordine del giorno: non si trattava però dell’ottica fisica dei secoli precedenti, ma dell’ottica psicofisiologica, inaugurata da Wolfgang Goethe con i suoi studi sulla percezione del colore e la visione delle immagini. Goethe per primo comprende che, rispetto alle “immagini dirette” che ci si presentano nella vita quotidiana, sono proprio le immagini fisiologiche (prodotte dall’occhio in assenza dell’oggetto, dentro una camera obscura, riflesse da uno specchio o filtrate da una lente) a essere dotate di una “idealità” superiore. Queste ultime infatti svolgono un compito fondamentale a cui le altre non possono aspirare: ci rendono consapevoli dell’atto stesso di vedere. E lo fanno proprio perché sono “mediate” da un qualche strumento più o meno tecnico.

Successivamente, lo sviluppo di questa intuizione è fornito dall’eccezionale studio sull’ottica di Herman von Helmholtz (Handbuch der physiologischen Optik, Leipzig, Voss, 1867; tr. fr., Optique physiologique, trad. E. Javal, Th. Klein, Paris, Masson, 1867.), che si configura come una scienza consapevole della facoltà soggettiva di “guardare” – e non a caso Helmholtz fu l’inventore di uno strumento per “guardare il vedere” (così Marcel Duchamp in una Nota della Scatola Verde, in Duchamp du Signe, Flammarion, Paris 1975, p. 37), cioè l’oftalmoscopio.

Il punto decisivo qui è che l’ottica, lungi dall’essere una scienza in conflitto con la sensazione originaria, ne è invece la migliore alleata. Helmholtz, infatti, ne trae un’estetica autenticamente materialistica in cui lo studio del movimento oculare, dell’anatomia dell’occhio, ma anche delle immagini in movimento e delle illusioni ottiche, rimappa completamente il campo incerto delle sensazioni visuali, ed è proprio per questo che, secondo le parole di Cézanne, “ci insegna a vedere”. (L’Ottica di Helmholtz andrebbe dunque intesa come il palinsesto estetico della rivoluzione artistica di mezzo secolo dopo; infatti, lo stesso effetto ebbe la sua Teoria della musica [Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik, Braunscheig, Vieweg, 1863], basata su toni e sensazioni sonore, anziché “musicali” e giudicata da Egard Varése “una rivelazione”).

Tutte le arti contemporanee sono accomunate proprio da questa presa di coscienza della “materialità” del vedere, e, insieme, dal tentativo di offrire una soluzione estetica al paradosso per cui la visione “originaria” viene dopo (e grazie a) quella secondaria e mediata. Che si tratti di pittura, come per Georges Seurat o Paul Cézanne, o di fotografia, come per Hyppolite Bayard o Julia Cameron, di cinema, da Georges Mélies a Man Ray, di “scultura”, come nel caso delle opere semoventi di Marcel Duchamp, o anche di scrittura, come per Hesse o Paul Valéry, lo sforzo resta pur sempre quello di un “ritorno” alle sorgenti primigenie dello sguardo – che, tuttavia, per ritrovare tali fonti naturali, deve impiegare esattamente quel dispositivo artificiale che le ha distrutte.

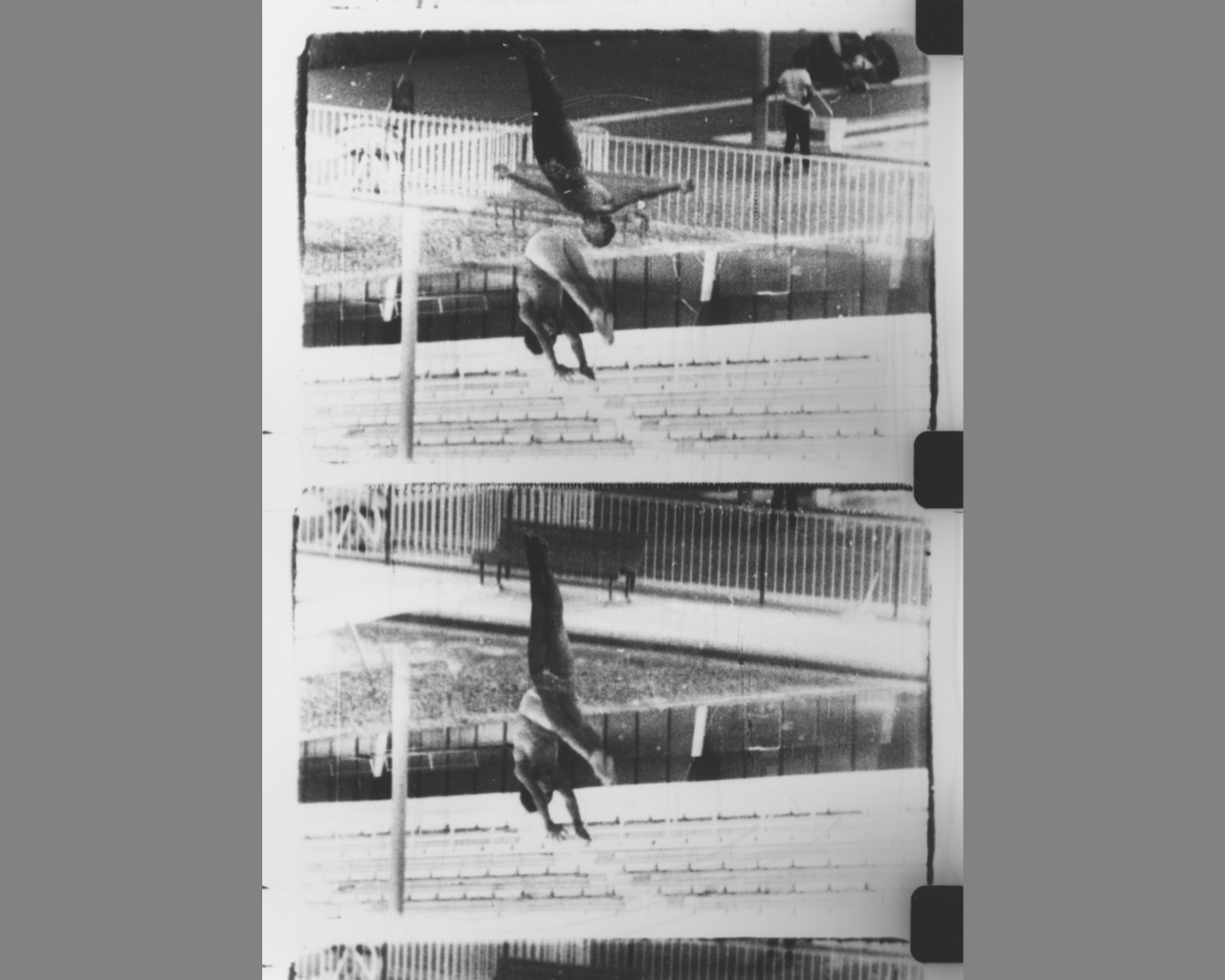

Del Tuffarsi e dell’annegarsi, 1972, still da video

LA POETICA DI PAOLO GIOLI

La vasta e multiforme opera di Paolo Gioli (Sarzano di Rovigo, 1942 – Lendinara, 2022) potrebbe essere considerata nel suo insieme come un’instancabile opera di elaborazione condotta con una pluralità di mezzi nella stessa direzione.

Pittore, disegnatore, fotografo, filmMaker, artista “totale”, Gioli ha dato vita in più di cinque decenni a un ingente patrimonio di immagini impiegando tutti i media “analogici” possibili. Fedele in questo al dettato materialista dei maestri dell’“ottica” (da Helmholtz a Maxwell, da Goethe a Land), ha fatto tesoro delle loro ricerche, e in taluni casi le ha volute “ripercorrere” (lo ha fatto ad esempio “ri-facendo” l’esperimento di Edwin Land, ossia ottenendo l’impressione del colore proiettando in sovrapposizione due pellicole in bianco e nero [Rouge de Land, 2014]), per imparare (e per farci imparare) a vedere. È attraverso l’ottica che, secondo Gioli, possiamo “ritrovare” la dimensione ineffabile, l’epifania originaria dello sguardo, che si trova “prima” di ogni medium da lui materialmente impiegato (sulla dinamica intrinsecamente neoplatonica di questo “ritorno” all’origine, cfr. le parole di Plotino: “Quanti rimirano con i loro occhi le opere d’arte… vengono come scossi dallo stupore e indotti a ricordarsi della vera realtà”, cit. in P. Hadot, Plotino, o la semplicità dello sguardo [1997], Einaudi, 1999, p. 24). L’opera d’arte (che sia una polaroid stenopeica, una pellicola cinematografica, un’emulsione di telaio serigrafico, o un carboncino su carta) è, sì, qualcosa di squisitamente materiale, fisico, corporeo quasi; ma essa è in definitiva resa possibile dal delicato e complesso processo di percezione che la anticipa, e in cui trova anche il suo fine ultimo.

Il suo materialismo dunque è del tutto sui generis e non può essere confuso con nessun impegno immediatamente ideologico. Per comprenderlo, si può paragonare il suo film più famoso, Film stenopeico ‒ L’uomo senza la macchina da presa (1973-1981-1989) con il capolavoro di Dziga Vertov, L’uomo con la macchina da presa (1929) (di cui non a caso il sottotitolo di Gioli suona come un sorprendente capovolgimento). Nell’opera di Vertov, infatti, il materialismo estetico costituisce una precisa presa di posizione espressiva che consiste nel mostrare, insieme al risultato artistico (la ripresa cinematografica come tale), il processo lavorativo e sociale (dunque “materiale”) che ha portato a quel risultato (come le sequenze in cui Vertov mostra l’opera del montaggio di uno spezzone di pellicola che, animandosi, diventa parte del film vero e proprio). Il “lavoro”, questo protagonista escluso dalla scena dell’apparato capitalista, deve ritornare a farne parte, e in questo consiste il materialismo “ideologico” del regista sovietico. Ma nelle attuali condizioni della “società spettacolare”, in cui non solo il lavoro, ma qualunque attività umana viene già “messa in scena” – qual è il protagonista rimosso? Se si osserva, e si torna a guardare, il film di Gioli, e si analizza la sua pellicola, così stranamente priva degli “interlinea” neri che costituiscono i classici “fotogrammi” tipici di ogni altro film, tranne questo (che è appunto girato “senza macchina da presa” [per capire il funzionamento del dispositivo creato da Gioli per realizzare il suo film (una sorta di camera obscura stenopeica moltiplicata in altezza) è necessario fare riferimento al documentario-intervista di Bruno Di Marino, inserito nell’antologia edita da Rarovideo nel 2005; nell’edizione del 2015 Tutto il cinema di Paolo Gioli, il documentario è stato sostituito da un dialogo “Film liberi in libertà” fra Gioli e P. A. Rumble]), si intuisce istantaneamente che il protagonista escluso siamo noi, è il nostro lavoro spettatoriale, ossia il grado della nostra percezione, che ci è stato sottratto (e ci viene continuamente sottratto) dall’immensa sovrapproduzione pseudo-iconica da parte dell’attuale regime spettacolare (altre volte, al contrario, è proprio l’elemento forcluso dell’“interlinea” ad assurgere, da disturbo visivo, a protagonista dell’atto di visione, come nel breve ma indimenticabile film Interlinea [2008]). Nelle incerte e palpitanti immagini di Film stenopeico, che sembrano “piovere dentro” lo schermo quando lo si proietta, come nel prato miracolosamente punteggiato di papaveri rossi di Natura obscura (2003-2013), in questo “fluire raro e misterioso” (per riprendere le parole di Hesse) ritroviamo a ritroso la “prima volta del vedere”, proprio come “immagine fisiologica” forclusa, distorta, indefinita, nebulosa o perduta.

Questo film, ma, verrebbe da dire, ogni altra opera di Gioli, dunque, è tanto il risultato di una tecnica espressiva specifica, che il sistema per rendere visibile il nunc stans, l’“eterno ora” della percezione. La sua arte è un dispositivo destinato a “preservare l’essenza del contemplare stesso” (Paolo Gioli, “Nel crudele spazio stenopeico”, in Scritti per un rettangolo bianco, Milano 1980).

Il materialismo totale di Gioli, che arrivava al punto di non demandare a nessuno le fasi di realizzazione dell’opera (che si trattasse di sviluppare, montare, proiettare, costruire schermi fisici, stampare una litografia e via elencando), coincide così con l’idealismo assoluto di una cosa che, alla fine, si dissolve in un raggio luminoso.

IL VALORE DELL’OPERA DI PAOLO GIOLI

L’artista stesso ha precisato il suo rapporto di attenzione estrema alla pratica dello sguardo: “Osservando costantemente tutto… anche le cose più piccole e insignificanti, un po’ di sabbia sul muro, un niente, un riflesso, intravedo sempre la possibilità di ricavare un’immagine. […] Voglio osservare tutte le cose, siano esse ben progettate o malfatte, rovinate, consunte, che in qualche maniera permettono a una bava di luce di entrare portando con sé un’immagine… Un raggio di luce che magari ti dà fastidio contiene l’intera immagine di un bellissimo paesaggio” (in Roberta Valtorta, “Intervista con Paolo Gioli”, in Count Down, n. 2, marzo 2000).

In questo “passo indietro” (Der Schritt zurück, “il passo indietro”, è un’espressione di Heidegger, in Identität und Differenz, Günther Neske, Pfüllingen 1957; ed. fr. Identité et difference, in Questions I et II, Gallimard, p. 284; originariamente intesa in riferimento al “ritorno all’Essere”, può qui venir considerata come un “ritorno al Vedere”) verso le fonti della visione, Gioli dimostra che l’unico materialismo oggi praticabile passa per una ascesi del vedere, per una purificazione dell’occhio che sembra davvero richiamare il “purovisibilismo” a cui si era appellato Fiedler.

Questo rigoroso tirocinio all’osservazione, per cui anche dalle cose più “piccole e insignificanti” è sempre possibile “ricavare un’immagine”, ha un alto significato filosofico, e quasi pedagogico, che ci riporta, da un universo dominato dal superfluo, a una massima economia ontologica. Insomma, un lavoro “magistrale”.

“Maestro” è del resto l’appellativo con il quale noi miseri teorici dell’arte (e forse, come qualcuno malignamente insinua, artisti mancati a nostra volta) ci rivolgiamo a coloro ai quali riteniamo si debba una qualche reverenza, se non altro in ossequio all’età avanzata e al gran lavoro svolto. Ma chi lo ha conosciuto di persona sa quanto a Gioli non garbasse punto farsi chiamare così, perché – diceva – i Maestri veri, quelli che hanno “lasciato il segno”, sono così pochi…

Eppure, con tutta la sua opera, e con la sua stessa esistenza, dedicata a salvaguardare il senso di “un niente, un riflesso, una bava di luce”, Gioli, anche dopo la sua scomparsa, continua a insegnarci qualcosa. Osservandone le opere, si capisce che il ruolo dell’arte oggi non può più limitarsi al riprodurre le variopinte manifestazioni visive del mondo che ci circonda: l’arte deve renderci consapevoli della coincidentia oppositorum tra la plateale fenomenicità del reale e la sua segreta essenza noumenica.

Se, come ha detto Paul Virilio, la modernità ci ha fatto perdere “la fede nella percezione” (Paul Virilio, La machine à vision, cit. in J. Crary, Suspension of Perception, MIT Press, 1999, p. 226), allora l’opera di Gioli è, oggi, della massima importanza.

La sua azione artistica, infatti, è stata forse una delle poche ancora in grado di farci ritrovare la fede percettiva smarrita, e di indicarci la via verso una platonica “semplicità” fatta di “magnifiche figure che ci circondano portate da raggi purissimi; senza sbarramenti ottici, senza mirino, niente chiusure né distanze né altezze” (cit. in Roberta Valtorta [a cura di], Paolo Gioli. Obscura – la natura riflessa, Electa, Milano 1986, pp. 16-17).

‒ Marco Senaldi

In forma diversa, questo testo è stato pubblicato nel libro “Paolo Gioli. Analogica/antologica”, a cura di Bruno Di Marino, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2020, catalogo della mostra allestita a: Museo Castromediano, Lecce; Palazzo Tupputi, Bisceglie; Three Shadows Photography Art Center, Beijing

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati