Sunshine State: la grande mostra di video-arte di Steve McQueen

Al Pirelli Hangar Bicocca di Milano apre la personale del fotografo e regista Premio Oscar. Che con sette opere - di cui una inedita - promette di essere una delle mostre dell’anno

Fasci di luce bifronti, il rumore sconnesso delle pale di un elicottero, parole in inglese: il buio delle Navate del Pirelli Hangar Bicocca sembra inglobare ogni cosa, e restituire la realtà in una serie di stanze mentali immaginarie. Una gigantesca Libertà ossidata accoglie i visitatori oltre il velo nero di Maya, seguita da un occhio rosso, un capezzolo nero, il negativo di una blackface, un enorme sole bruciante: l’universo del regista e fotografo britannico di fama mondiale Sir Steve McQueen (Londra, 1969) – vincitore del Turner Prize nel ’99 e premio Oscar per 12 anni schiavo – affetta lo spazio e lo rimescola, rimestando con uguale forza nello stomaco degli spettatori. “Qualunque cosa faccia, McQueen è estremamente commovente, spinge sempre a pensare a nuove questioni e guardare da nuove prospettive”, lo introduce il presidente di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. È così fa, con l’aiuto di sole sette opere, preziose e densissime.

Steve McQueen, Cold Breath, 1999 Installation View, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2022 © Steve McQueen. Courtesy l’artista, Thomas Dane Gallery, Marian Goodman Gallery e Pirelli HangarBicocca, Milano, Foto Agostino Osio

SUNSHINE STATE AL PIRELLI HANGAR BICOCCA

La mostra, aperta dal 31 marzo al 31 luglio 2022, affrontano una moltitudine di temi cari all’artista, come il razzismo, la violenza, la costruzione dell’identità e della sessualità, che li intreccia optando per scelte stilistiche sempre diverse. L’inizio del percorso è monumentale, con il video del 2009 Static, visibile da entrambi i lati di un grande schermo appeso al soffitto: con le sue rapide riprese aeree della Statua della Libertà, altera il senso di stabilità granitica della libertà a favore dell’incertezza; seguono due close-up silenziosi e con singolo focus, Charlotte (2004) e Cold Breath (1999): nella prima opera il regista sfiora l’occhio di Charlotte Rampling, che ogni tanto tocca proprio nel bulbo, nel secondo strizza e accarezza il proprio capezzolo. Il confine tra l’intimità e la violenza è labile.

Steve McQueen, “Sunshine State”, veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca,

Milano, 2022 © Steve McQueen. Courtesy l’artista, Thomas Dane Gallery, Marian Goodman Gallery e Pirelli HangarBicocca, Milano, Foto Agostino Osio

LE OPERE DI STEVE MCQUEEN ALL’HANGAR BICOCCA

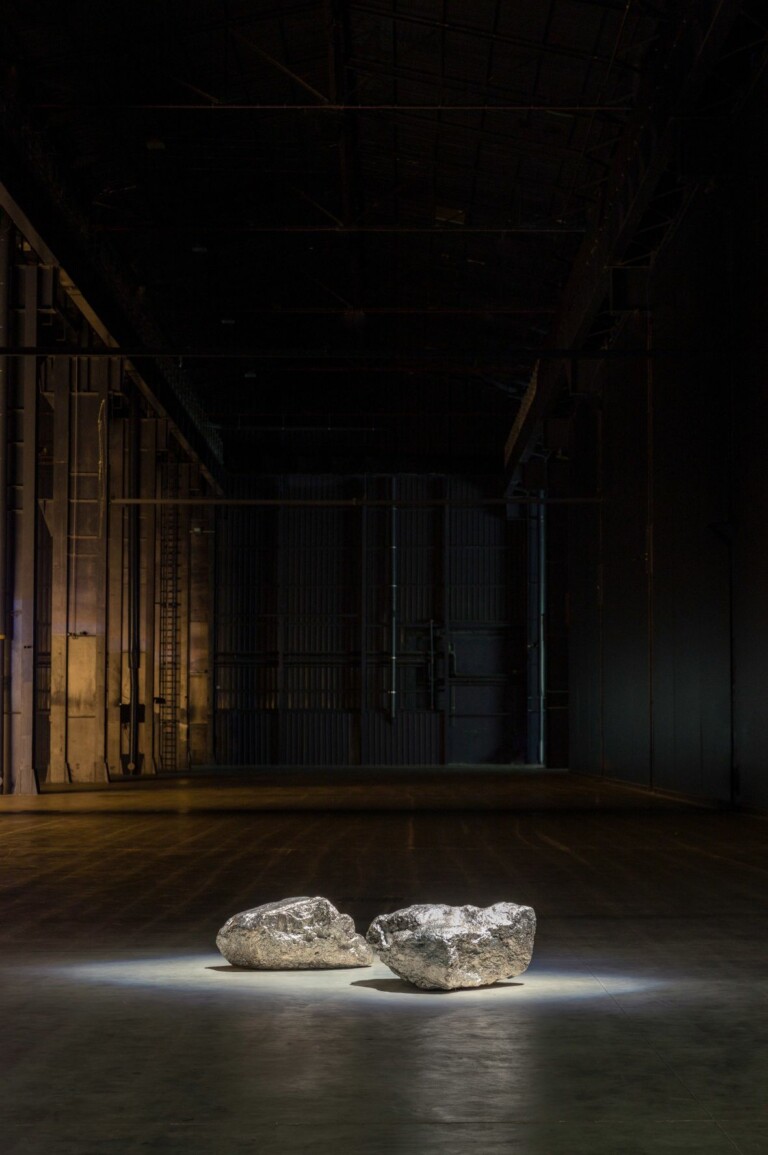

Accanto alle due rocce di marmo ricoperte di foglia d’argento di Moonlit, unica opera scultorea dell’intero percorso, c’è la pièce de resistance: il film inedito da mezz’ora esatta che dà il nome a tutta la mostra, Sunshine State. Commissionato e prodotto dall’International Film Festival Rotterdam, è un video a due canali diviso in due parti: nella prima c’è una stella rovente, il Sole, mentre nel secondo l’artista smonta, volge al negativo, riavvolge e rimette in loop parte del musical anni Venti The Jazz Singer. La voce di McQueen attacca sulle immagini del Sole con le parole “Shine on me, Sunshine State, shine on me” , a cui fa seguito un crudo racconto raccontatogli dal padre in fin di vita, che lo vede al centro di un episodio di persecuzione razziale nella Florida degli Anni Cinquanta (chiamata appunto Sunshine State). Philbert McQueen, negli Stati Uniti per la raccolta stagionale della frutta, era stato inseguito da uomini armati e quasi ucciso a fucilate perché nero in un bar di bianchi: il trauma di questo evento, racconta il figlio nel video, avrebbe modellato tutta la sua vita. Nel frattempo passa sui due schermi uno spezzone del film in bianco e nero: grazie all’uso del negativo su uno dei due schermi, i bianchi diventano neri in un paradosso che raggiunge la totalità quando il protagonista inscena una performance jazz con l’uso spregiudicato di una blackface, tingendosi il volto con una pasta scura. Mentre il racconto del padre di riempie di panico e paura per la notte di persecuzione, l’attore ruba e umilia il volto dei neri americani, così come la loro musica, per mettere in scena il suo show.

In chiusura, l’esperienza cupa e immersiva di Western Deep, opera del 2002 che mostra le alienanti condizioni di lavori dei minatori di Tau Tona, in Sudafrica all’interno di un piccolo cinema completamente buio, ricreato nel Cubo. Il video – commissionato da documenta insieme al parallelo Caribs’ Leap, che riprende il momento storico in cui i grenadini si gettarono dalle scogliere per sfuggire al dominio francese – ricrea l’atmosfera claustrofobica della miniera (grazie anche a una pellicola Super 8 sgranata e pesante). McQueen alterna momenti di silenzio negli ascensori bui al frastuono stordente delle macchine e degli strumenti, e poi ancora la desolata solitudine degli spazi comuni e i suoni martellanti degli allarmi di sicurezza.

1 / 17

1 / 17

2 / 17

2 / 17

3 / 17

3 / 17

4 / 17

4 / 17

5 / 17

5 / 17

6 / 17

6 / 17

7 / 17

7 / 17

8 / 17

8 / 17

9 / 17

9 / 17

10 / 17

10 / 17

11 / 17

11 / 17

12 / 17

12 / 17

13 / 17

13 / 17

14 / 17

14 / 17

15 / 17

15 / 17

16 / 17

16 / 17

17 / 17

17 / 17

IL REGISTA E FOTOGRAFO STEVE MCQUEEN A MILANO

La mostra, organizzata in collaborazione con la Tate Modern, è aperta e priva di confini tra opere e visitatori: “Lo spettatore è un elemento attivo dello spazio, che è proprio un filming space”, racconta il curatore Vicente Todolì, che rimarca l’assenza di vere e proprie cornici. Le opere, sfruttando la molteplicità di prospettive data dallo spazio libero, si ascrivono in pieno nel metodo artistico di McQueen, tanto poliedrico quanto categorico nel suo essere interessato a scatenare nuovi pensieri: “Anche se da vicino può sembrarci di non stare facendo chissà quali progressi, basta guardare al passato per vedere che l’arte ha fatto moltissimo per l’avanzamento dei diritti e il progresso della società. Pensiamo al contributo della musica nel secolo scorso! L’arte ha fatto tanto, il che ci ricorda che c’è ancora tanto da fare”. Tutte le arti, per McQueen, sono efficaci nel generare cambiamento, ma non si deve dimenticare le proprie affinità elettive: “Avvicinarmi all’immagine tradizionale, su tela, mi ha permesso di imparare a vedere, a guardare, a toccare. Il mio modo di esprimermi, però, non era compatibile con il chiudermi in uno studio: amo uscire, ispirare, essere ispirato, comunicare”.

Steve McQueen, Western Deep, 2002 Installation view at Pirelli HangarBicocca, Milan, 2022 Commissioned by documenta and Artangel, with the support of Heinz & Simone Ackermans © Steve McQueen. Courtesy the artist, Thomas Dane Gallery, Marian Goodman Gallery and Pirelli HangarBicocca, Milan Photo Agostino Osio

LA SFIDA DI MCQUEEN NEGLI SPAZI DELL’HANGAR

L’urgenza che emerge nelle opere in mostra, sopra tutte le altre, è la libertà espressiva: solo così possono nascere opere che parlino davvero a chi le guarda e ascolta. “Soprattutto nei film, che sono un medium recente, non ha senso parlare di giusto o sbagliato. La cosa importante è fare qualcosa di nuovo, che ispiri delle nuove emozioni”. Anche per questo le sue video-opere – sempre una commistione tra ragionamenti pregressi e le sensazioni provate al momento delle riprese – cambiano forma, sono fluide e difficili da inscatolare: “Molto di ciò che faccio è un modo di abbracciare ciò che mi arriva incontro, lì si definisce l’arte. Il soggetto definisce la forma, non il contrario”. In quella che è tutti gli effetti un’esposizione site specific, l’ambiente dell’Hangar gli è andato incontro, dice, perché “molto generoso, come tutto lo staff curatoriale del museo. In questo spazio c’è qualcosa di umano, di profondamente connesso con il lavoro, W-O-R-K, fa venire voglia di lavorare. È semplicemente poetico. Certo, è stata una bella sfida: ero sopraffatto all’inizio, ma c’è sempre stato un senso di accoglienza, e questo fa tutta la differenza del mondo”. Per questo al pubblico chiede solo una cosa, cioè di non riprendere i video con i cellulari né condividerli sui social: “appartengono al proprio spazio, solo lì hanno senso”.

– Giulia Giaume

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati